答弁本文情報

平成十三年八月七日受領答弁第一一一号

内閣衆質一五一第一一一号

平成十三年八月七日

衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員北川れん子君提出出入国管理及び難民認定法における退去強制手続に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員北川れん子君提出出入国管理及び難民認定法における退去強制手続に関する質問に対する答弁書

一について

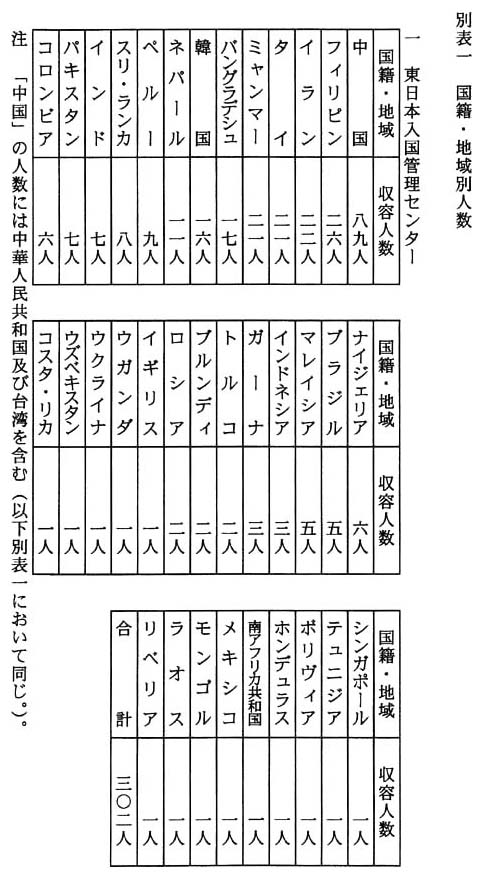

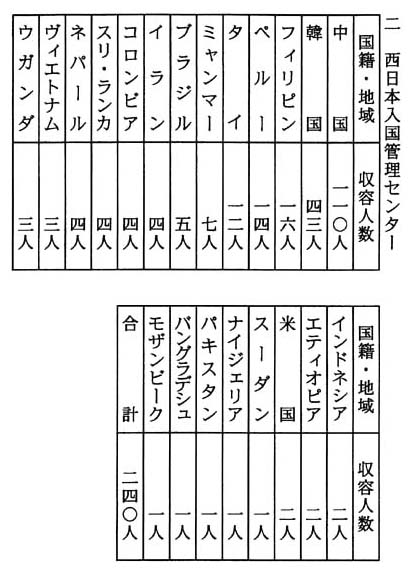

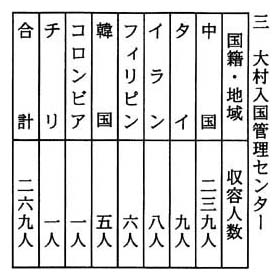

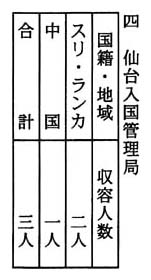

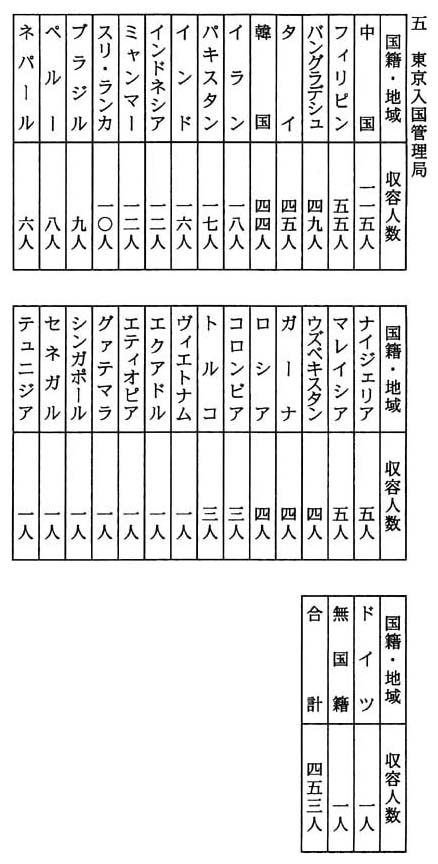

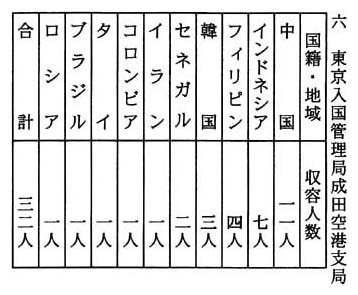

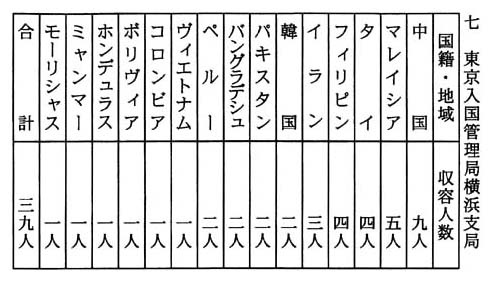

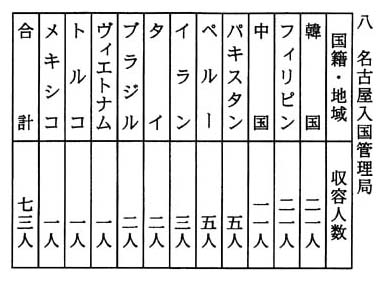

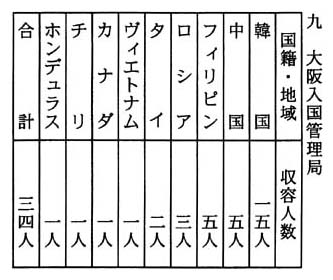

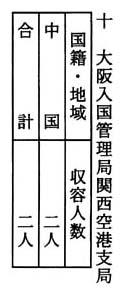

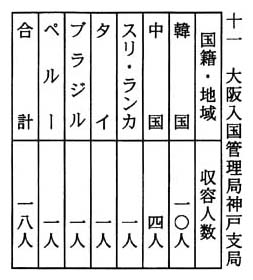

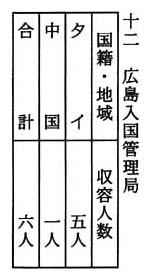

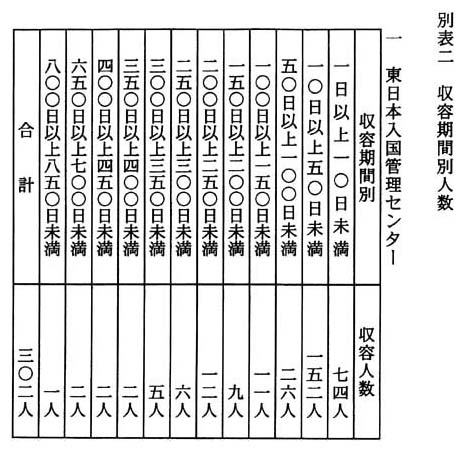

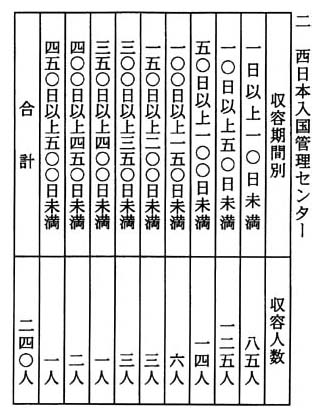

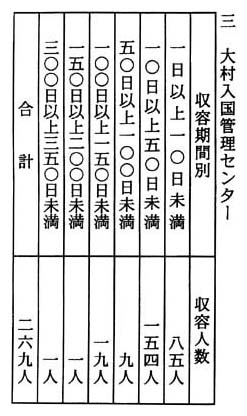

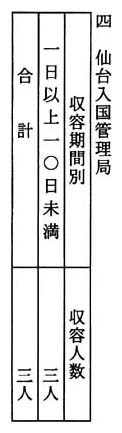

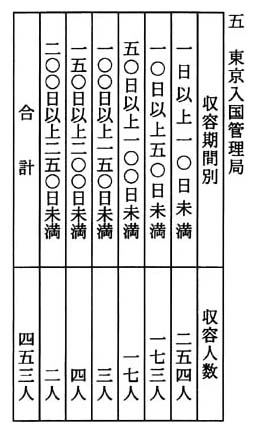

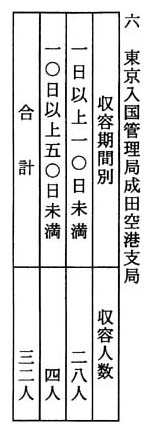

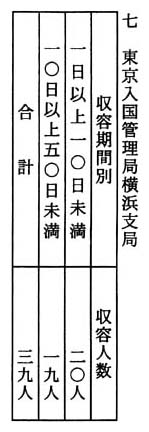

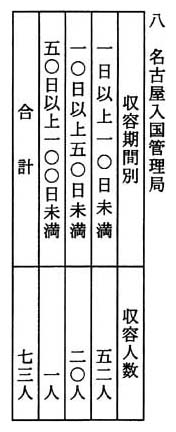

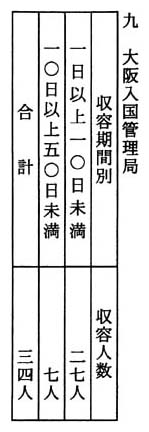

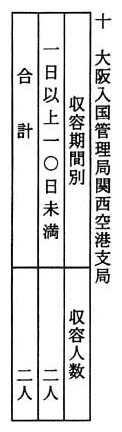

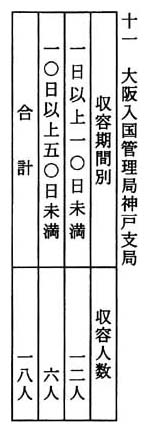

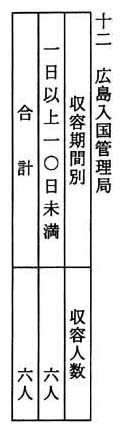

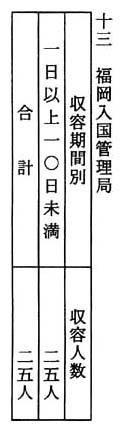

平成十三年六月二十七日現在の入国者収容所及び収容場ごとの被収容者の国籍・地域別人数及び収容期間別人数は、別表一及び別表二のとおりである。

なお、札幌入国管理局、広島入国管理局下関出張所、高松入国管理局、福岡入国管理局那覇支局及び福岡入国管理局鹿児島出張所においては、同日現在の被収容者は無い。

市民的及び政治的権利に関する国際規約(昭和五十四年条約第七号。以下「規約」という。)第二十八条1に基づいて設置された人権委員会(以下「委員会」という。)が我が国の第四回政府報告を検討して千九百九十八年(平成十年)十一月五日に採択した最終見解(以下「最終見解」という。)は、そのパラグラフ十九において、「委員会は、収容の厳しい条件、手錠の使用及び隔離室での収容を含む、出入国管理手続中に収容されている者に対する暴力及びセクシュアル・ハラスメントに関する申立てについて懸念を有する。入国者収容所の被収容者は、六か月間まで、また、いくつかの事例においては二年間もそこに収容される可能性がある。委員会は、締約国が収容所の状況について再調査し、必要な場合には、その状況を規約第七条及び第九条に合致させるための措置を採ることを勧告する。」と述べ、御指摘のように「行政手続による長期の収容が自由権規約に反する」とは述べていない。政府としては、収容が長期にわたることをもって、直ちに規約に反するものではないと考えている。なお、入国管理局においては、退去強制手続によって収容された者について、収容期間が長期にわたるため、その者の年齢及び健康状態等にかんがみ、身体の拘束を解く必要が生じたときには、仮放免制度を弾力的に運用するなどして対応することとしている。

また、最終見解には、お尋ねのような「退去強制手続において全件収容主義が自由権規約に反するという指摘」は存在しない。

お尋ねの各収容施設における被収容者の運動については、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の七第六項に基づき定められた被収容者処遇規則(昭和五十六年法務省令第五十九号。以下「処遇規則」という。)第二十八条に、「所長等は、被収容者に毎日戸外の適当な場所で運動する機会を与えなければならない。ただし、荒天のとき又は収容所等の保安上若しくは衛生上支障があると認めるときは、この限りでない。」と規定されているところ、収容所等の所長等は、保安上の支障から毎日戸外の適当な場所で運動する機会を与えることは困難であるものの、被収容者に対し極力運動の機会を与える配慮をしている。

具体的には、入国者収容所においては、戸外の運動場において、一週間に三回から五回程度、一回当たり三十分間から四十分間程度の運動の機会を与えているほか、一週間に二回から七回程度、時間と行動区域を限定して居室から出ることを認め、施設内の多目的ホールで他の居室の者と卓球などの軽い運動をするなどの機会を与えるいわゆる開放処遇を実施している。また、地方入国管理局においては、構造上戸外の運動場がない施設を除き、一週間に二回から五回程度、一回当たり十五分間から三十分間程度の運動の機会を与えており、構造上戸外の運動場がない施設では、早期に退去強制できる見込みがない者について、極力入国者収容所に移して運動の機会を与える配慮をしている。

お尋ねの入浴については、処遇規則第二十九条に、「所長等は、被収容者の衛生に留意し、適宜入浴させるほか、清掃及び消毒を励行し、食器及び寝具等についても充分清潔を保持するように努めなければならない。」と規定されていることに基づき、各収容施設において、一週間に二回以上入浴する機会を与えることとしており、一人一回当たりの入浴時間は十分間から二十分間程度である。また、処遇規則第四十条の二第一項には、「所長等は、女子の被収容者の身体及び衣類の検査並びに入浴の立会は、女子の入国警備官に行わせなければならない。ただし、女子の入国警備官が不在の場合は、入国警備官以外の女子の職員を指名して、その者に行わせることができる。」と規定されていることから、同項に基づき、女子の被収容者の入浴の立会については、女子の入国警備官等が行っている。また、男子の被収容者の入浴の立会については、明文の規定はないものの、男子の入国警備官が行っている。

お尋ねの診療については、り病又は負傷した被収容者に対して医師による必要な診療を受けることを保障することは収容施設の長としての当然の責務であり、処遇規則第三十条第一項にも「所長等は、被収容者がり病し、又は負傷したときは、医師の診療を受けさせ、病状により適当な措置を講じなければならない。」と規定されている。このため、医師が常駐していない収容施設においては、り病又は負傷した被収容者を必要に応じて外部の医療施設に連れて行くなどして診療を受けさせ、医師が常駐している収容施設においても、当該医師の専門又は設備等の制約により、当該医師又は施設では十分な対応ができない疾病等の診療については、外部の医療施設に連れて行くなどして専門医による診療を受けさせており、費用は国が負担している。

また、被収容者が収容施設の提供する診療では十分ではないとして自費で外部の医師による診療を求める場合には、所長等は、収容施設に常駐する医師等の助言及び指導を受けて、その必要があれば処遇規則第四十条に基づき入国警備官の看守の下に外出を許可し、専門医の診療を受けさせることとしている。

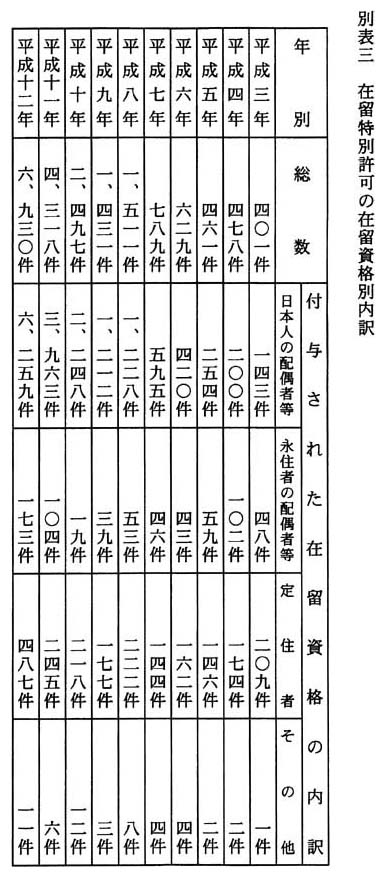

法務大臣が入管法第五十条第一項に基づき在留を特別に許可した案件については、許可の事由に基づく分類は行っていないが、平成三年から平成十二年までの各年の在留資格別の件数は別表三のとおりである。

お尋ねの「再上陸拒否期間について定めた入管法第五条第九項は『両親に付き従って』など本人の意思と関わりなく本邦に不法入国・不法上陸・不法滞在することとなる。」の趣旨が必ずしも明らかではないが、上陸拒否期間について規定した入管法第五条第一項第九号は、同号所定の事由に該当する者であれば、未成年者であっても適用される。

被収容者が成年であると未成年であるとを問わず、収容令書又は退去強制令書によって収容することができる場所については、入管法第四十一条第二項、第五十二条第五項及び第五十五条第四項の規定に基づき、入国者収容所、収容場のほか、法務大臣又はその委任を受けた主任審査官が指定する場所として、出入国管理及び難民認定法による収容令書又は退去強制令書によって収容することができる場所(昭和二十八年法務省告示第三百六十八号)により医療法(昭和二十三年法律第二百五号)にいう病院、診療所又は助産所、検疫所、警察署及び収容される者が乗ってきた船舶等とされており、平成十三年六月二十七日現在、入国者収容所又は収容場以外に未成年者を収容している場所はない。

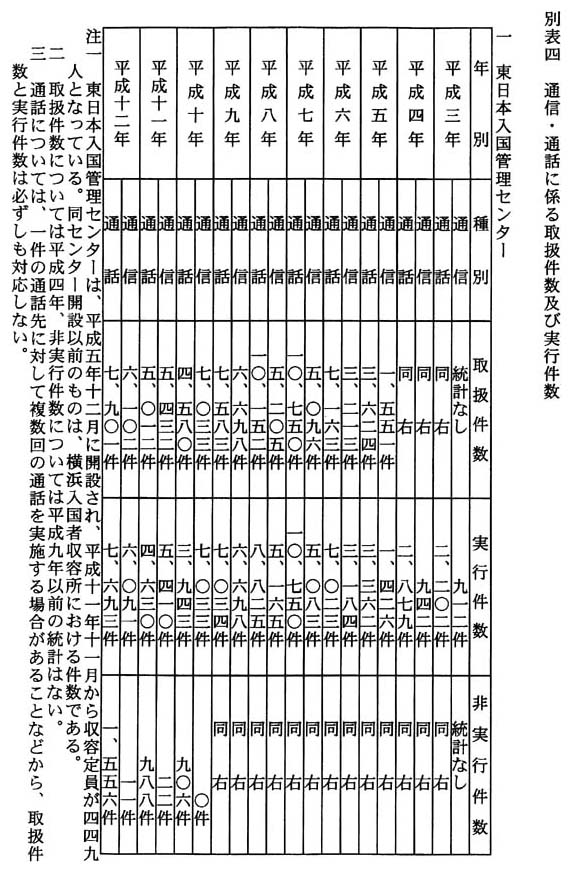

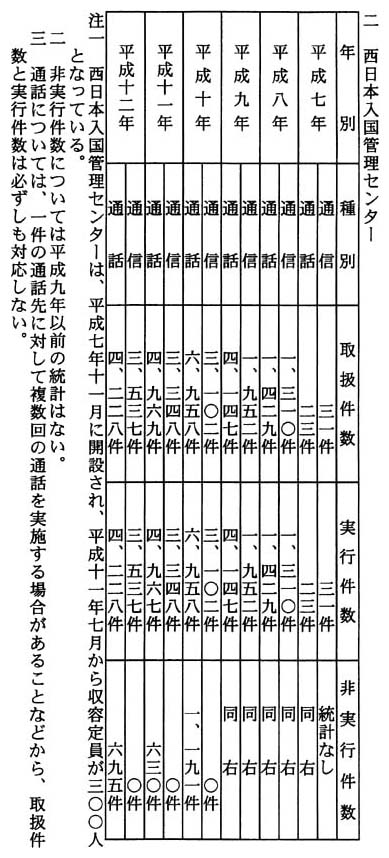

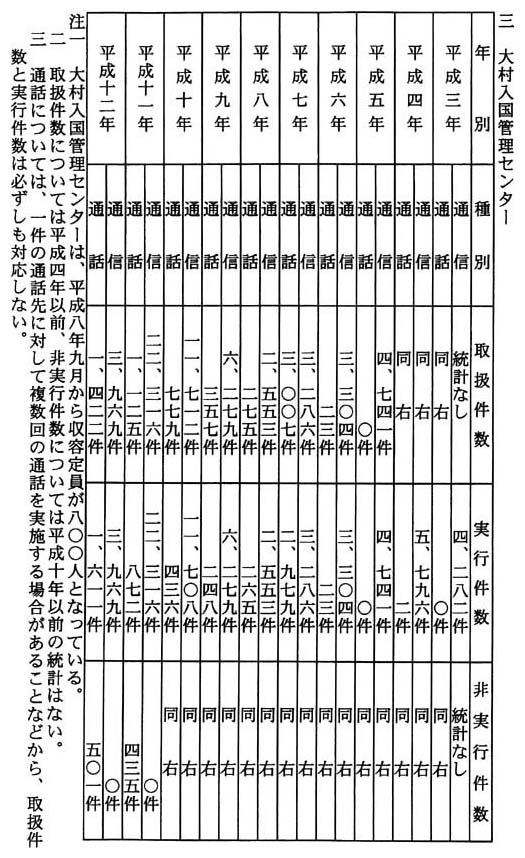

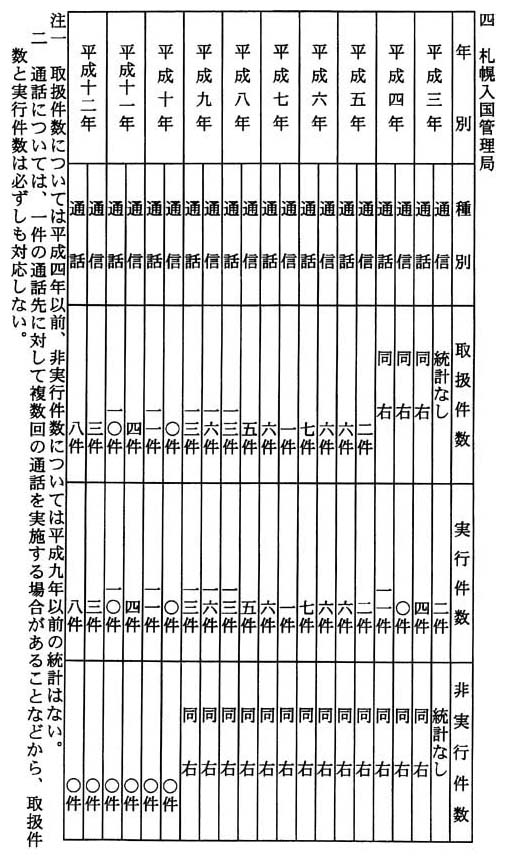

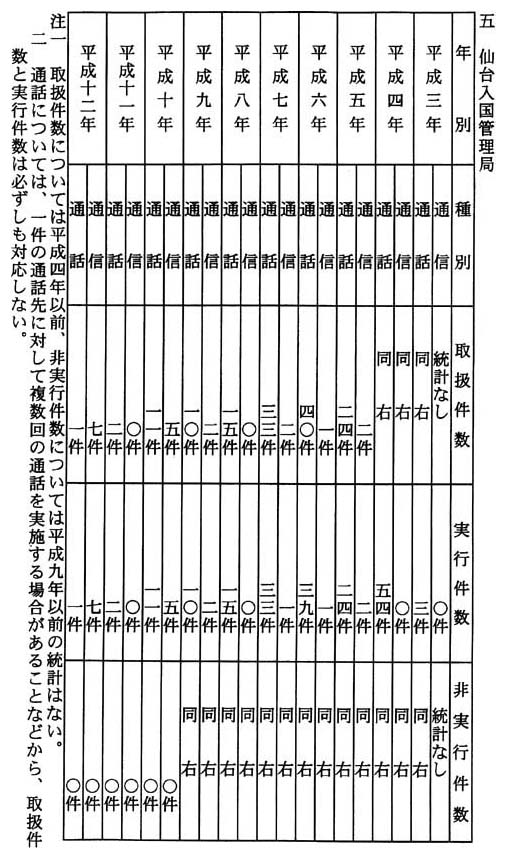

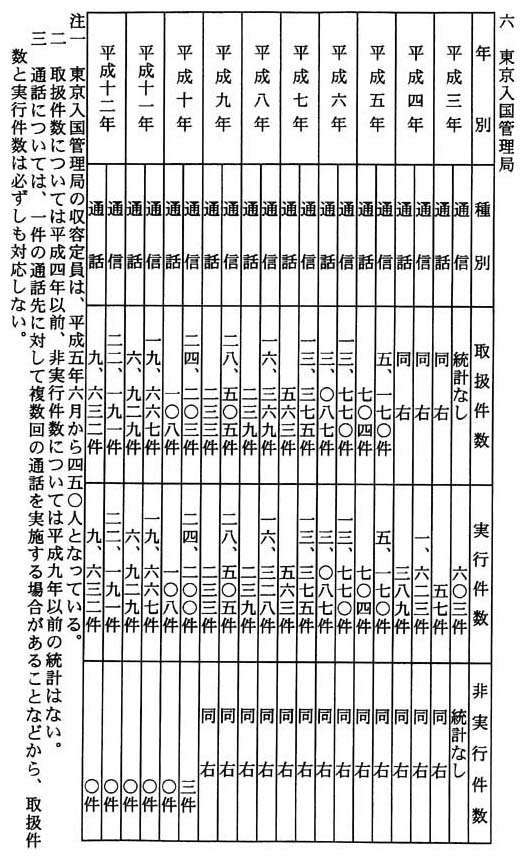

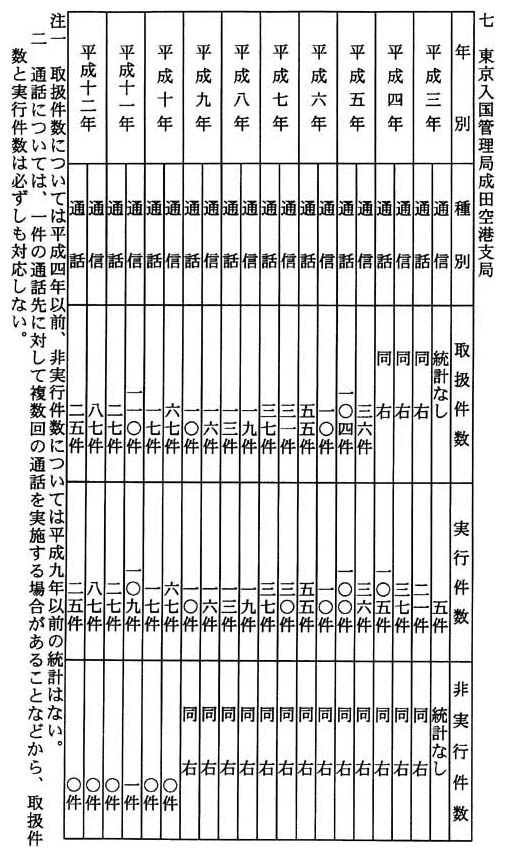

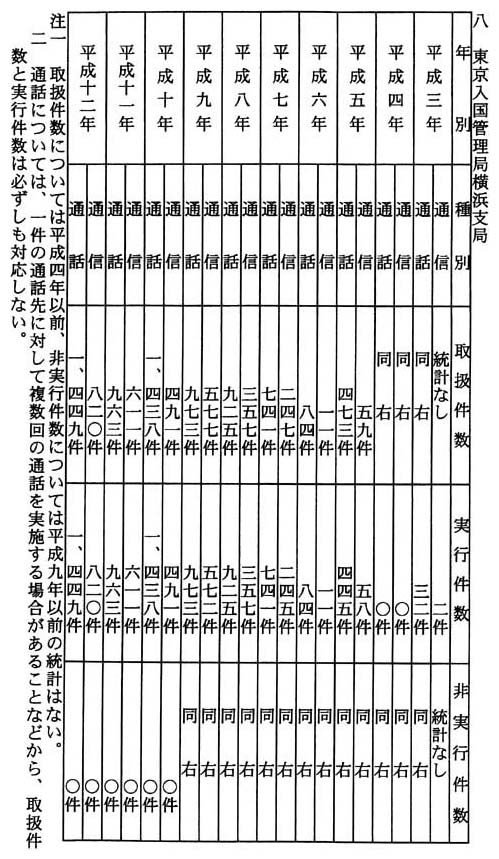

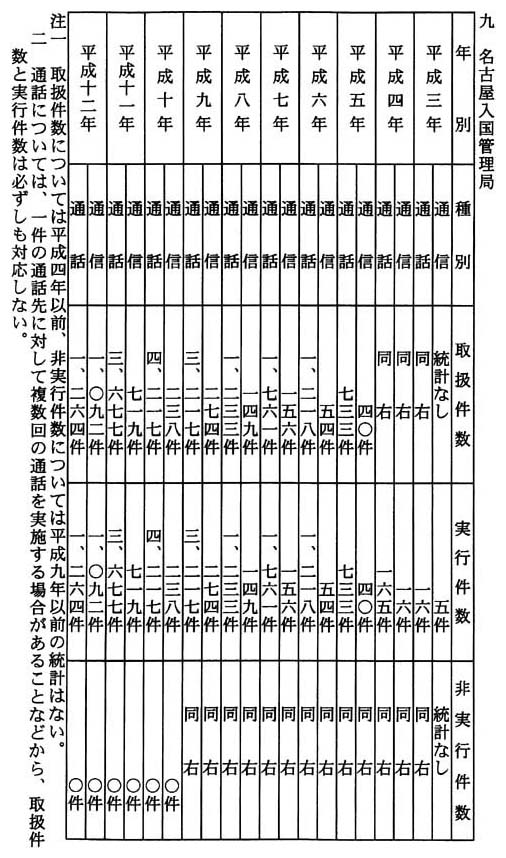

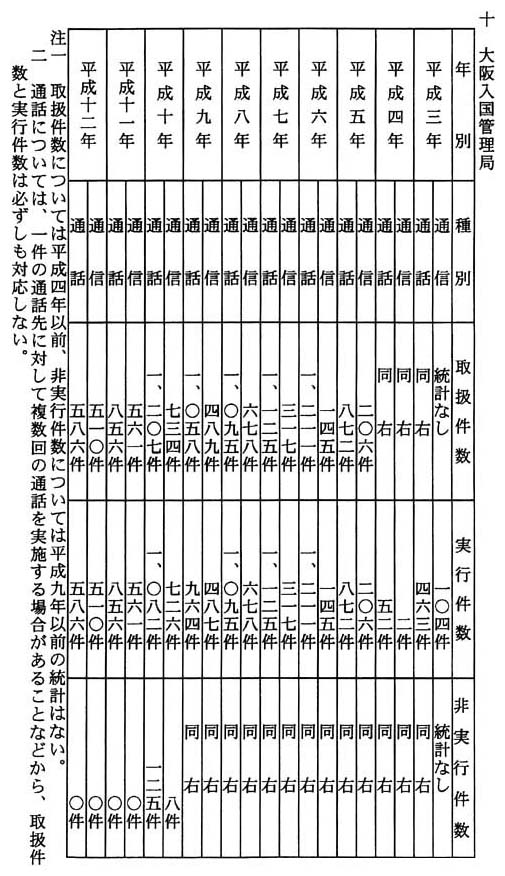

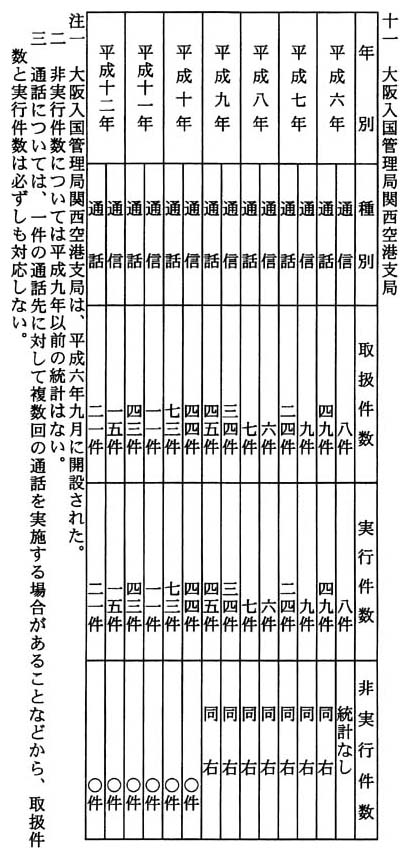

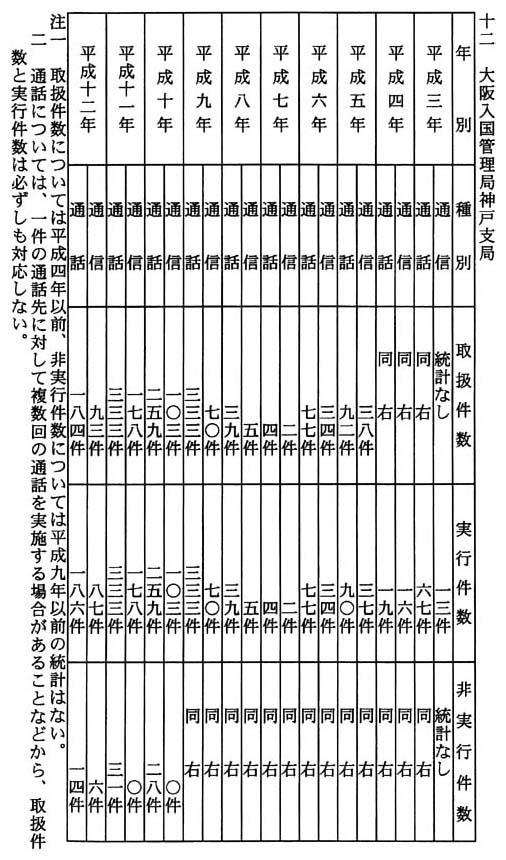

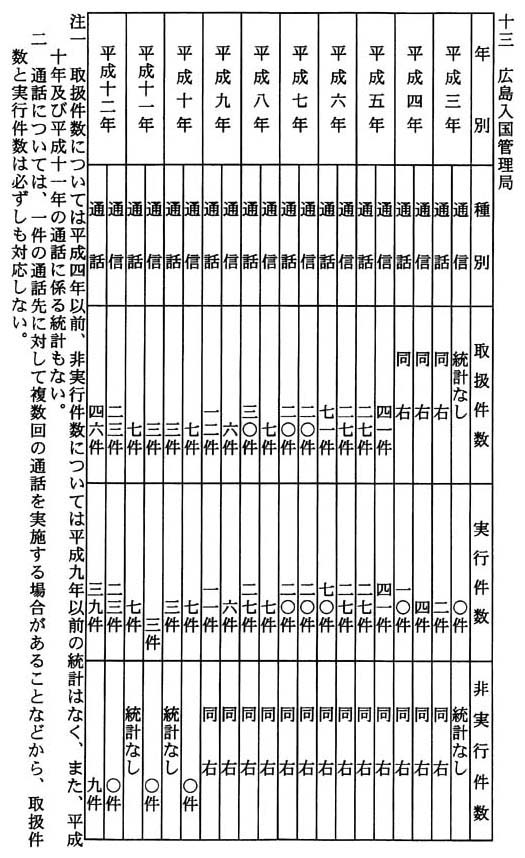

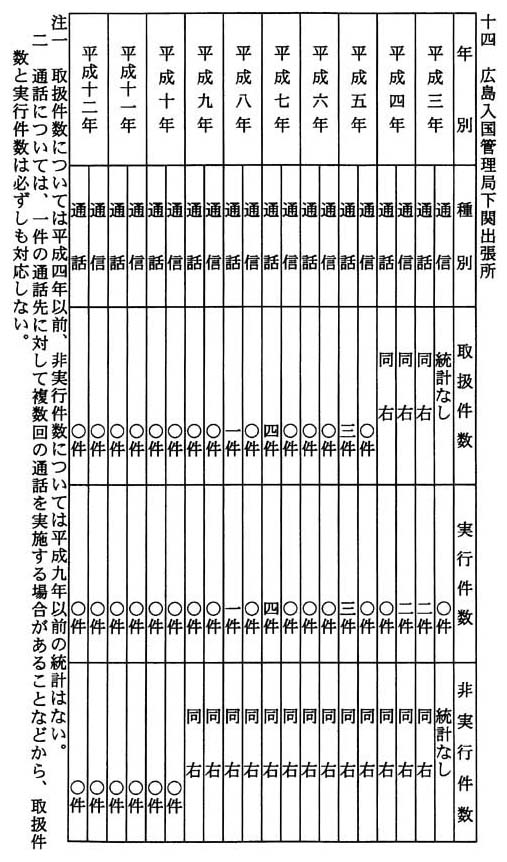

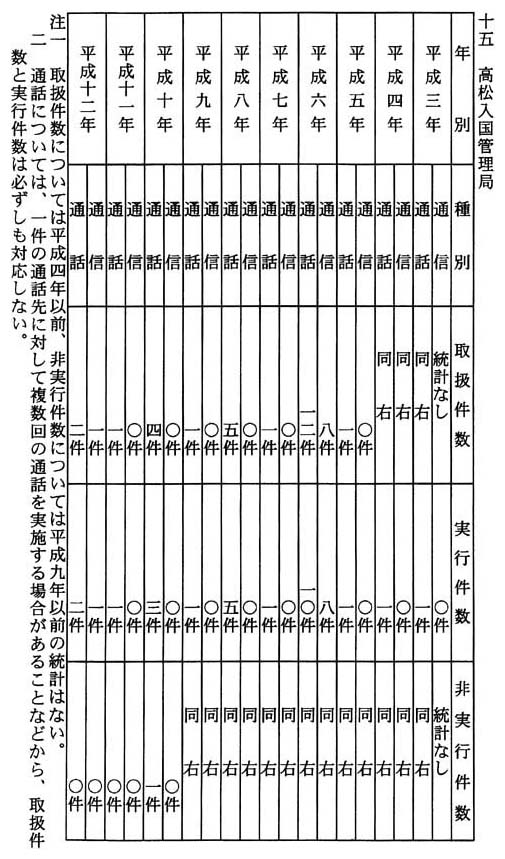

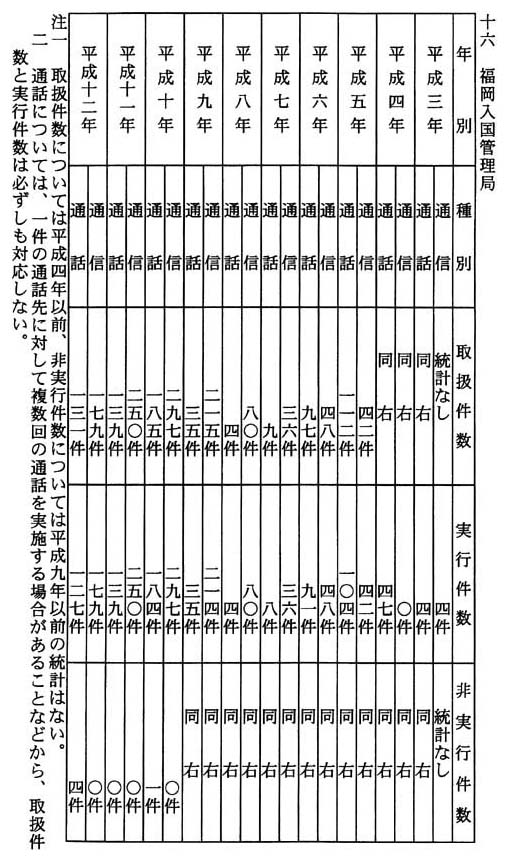

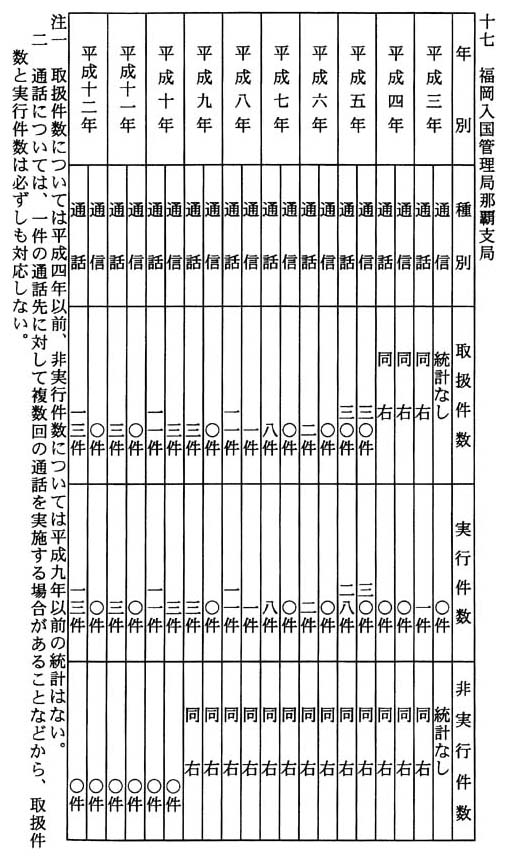

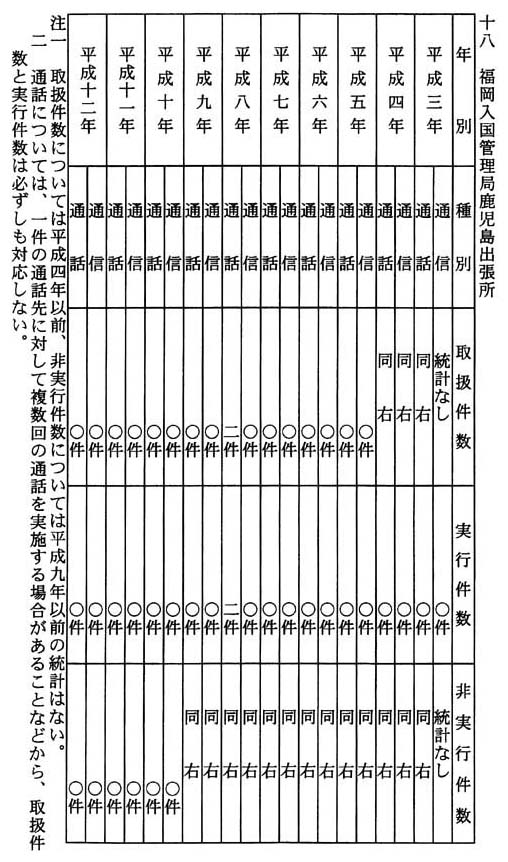

お尋ねの各収容施設における被収容者からの通信希望について、平成三年から平成十二年までの各年の収容施設ごとの通信(通信文)・通話(電話)別の取扱件数(被収容者による通信文又は電話の発信申出を取り扱った件数及び外部から被収容者への通信文を取り扱った件数)、実行件数(被収容者が実際に通信文の発受又は通話を行った件数)及び非実行件数(被収容者が通信文若しくは電話の発信申出を取り下げ又は所長等が通信文を領置し若しくは電話の発信を許可しなかった件数)は、別表四のとおりである。

被収容者による通信文又は電話の発信申出についてはその理由を付することとしていないので、お尋ねの「申請の理由」については把握していない。

被収容者から民事訴訟又は行政訴訟の裁判出廷のための外出申出があった場合は、入国者収容所長又は地方入国管理局長が処遇規則第四十条第一項に従い判断することになるところ、民事訴訟又は行政訴訟においては、訴訟代理人によって訴訟を遂行することが可能であること、訴訟中のすべての被収容者に対し裁判に出廷するための外出を認めた場合には、処遇規則第四十条第二項の規定により看守のために入国警備官を配置することが必要となり、入国警備官の人数との関係上、公務の遂行に支障を生ずるおそれがあることなどから、一般的にはこれを許可していない。

もっとも、被収容者に対して退去強制令書が発付されている場合は、入管法第五十二条第三項の規定に基づき速やかに送還しなければならないところであるが、送還実施までの間に裁判所が被収容者の収容されている施設において期日外尋問を行う決定をしている場合においては、期日外尋問の終了まで送還を見合わせることとして被収容者の裁判を受ける権利を阻害することのないよう配慮している。