答弁本文情報

平成十五年八月一日受領答弁第一〇三号

内閣衆質一五六第一〇三号

平成十五年八月一日

衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員長妻昭君提出全国警察署の検挙率格差に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員長妻昭君提出全国警察署の検挙率格差に関する質問に対する答弁書

一について

石川県金沢東警察署の平成十四年の検挙率が高くなっている大きな要因としては、同年中に余罪を多く有する被疑者を検挙したことが挙げられる。

兵庫県芦屋警察署の平成十四年の検挙率が低くなっている要因の一つとしては、増加する窃盗犯の認知件数に検挙活動が追い付いていないことが考えられる。

余罪を多く有する被疑者を検挙した場合には、検挙率が高くなることがあるが、一般的に、警察署ごとの検挙率に差が生じる理由については、様々な要因が複雑に絡み合っていることから、明確に説明することは困難であると考えている。

警察署ごとの検挙率に差が生じることについては、それぞれの地域により犯罪情勢等が異なっており、やむを得ないものと考えている。

それぞれの警察署において、隣接警察署や警察本部との連携を密にして、検挙活動の実施、被疑者の早期検挙に向けた初動捜査体制の確立、職務質問の徹底、警ら活動の強化等を図るとともに、地域住民、民間防犯組織、地方公共団体等との連携による防犯活動を推進するなど、厳しさを増す犯罪情勢に対して諸対策を講じているものと承知している。

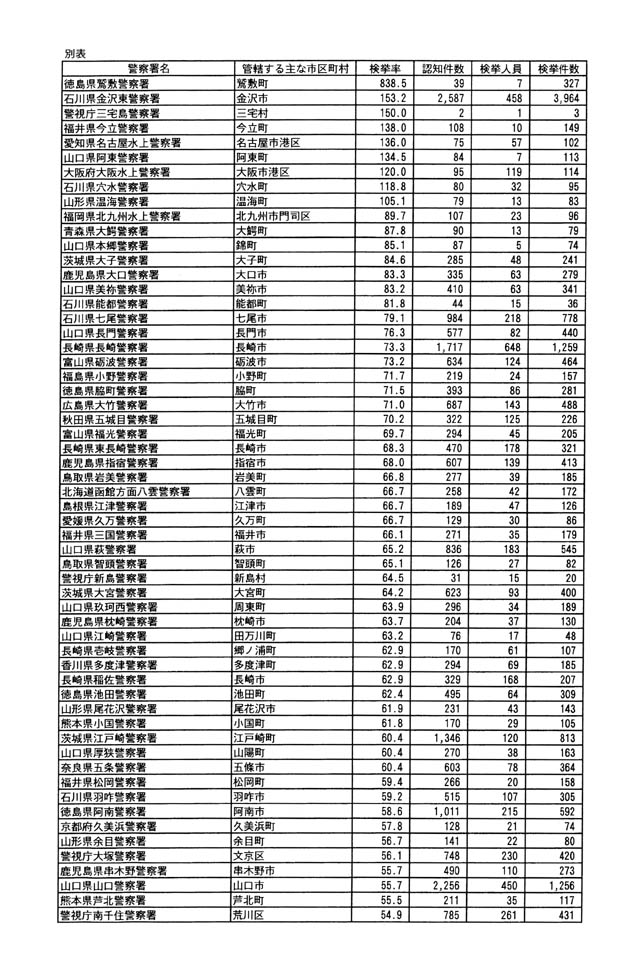

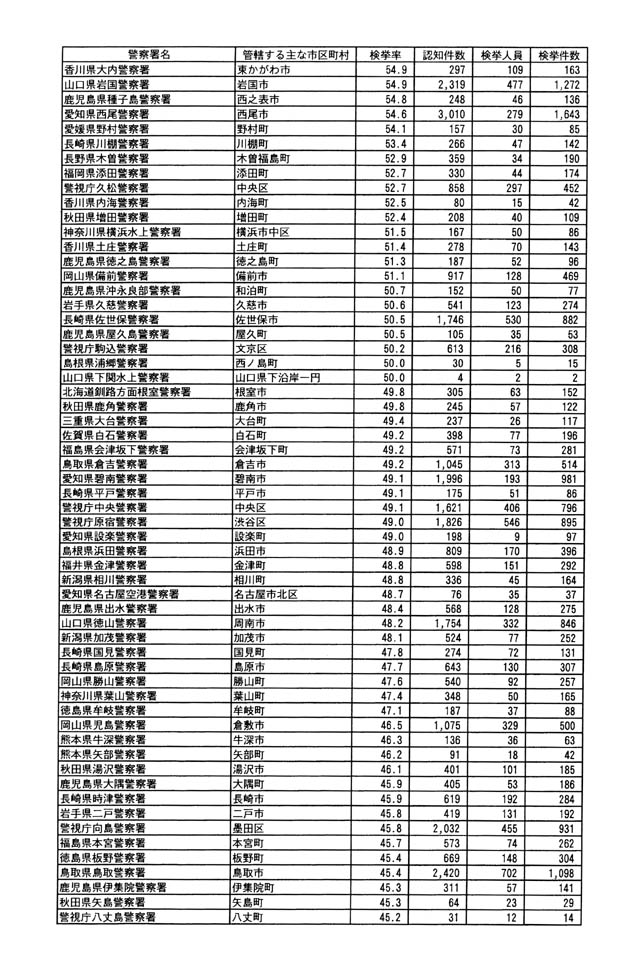

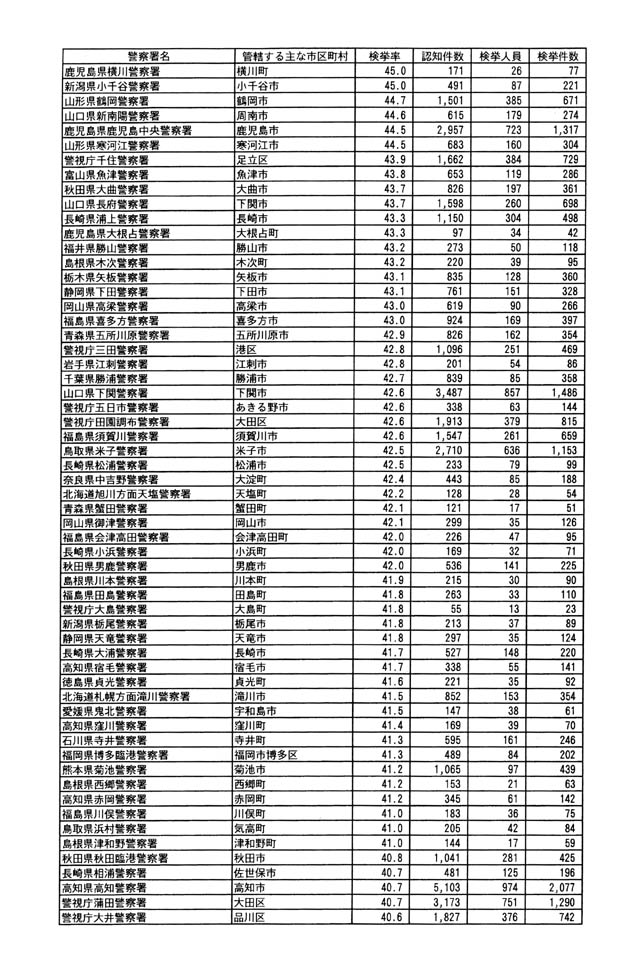

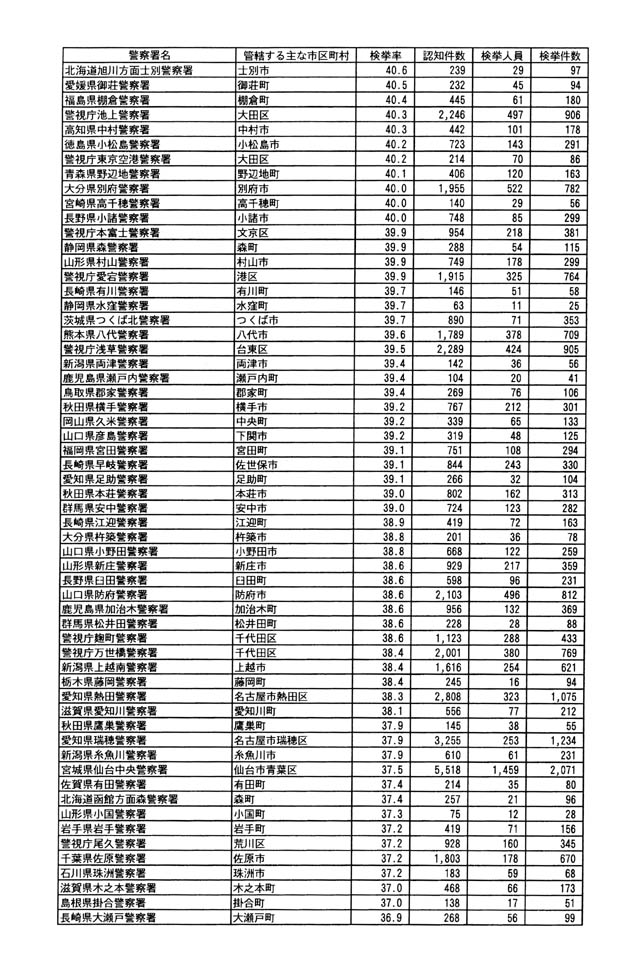

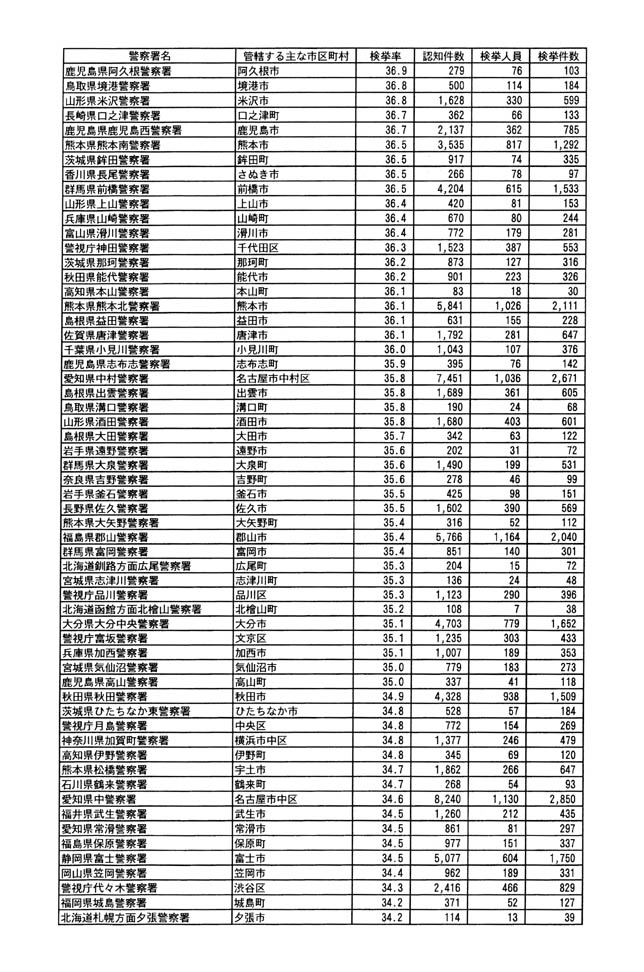

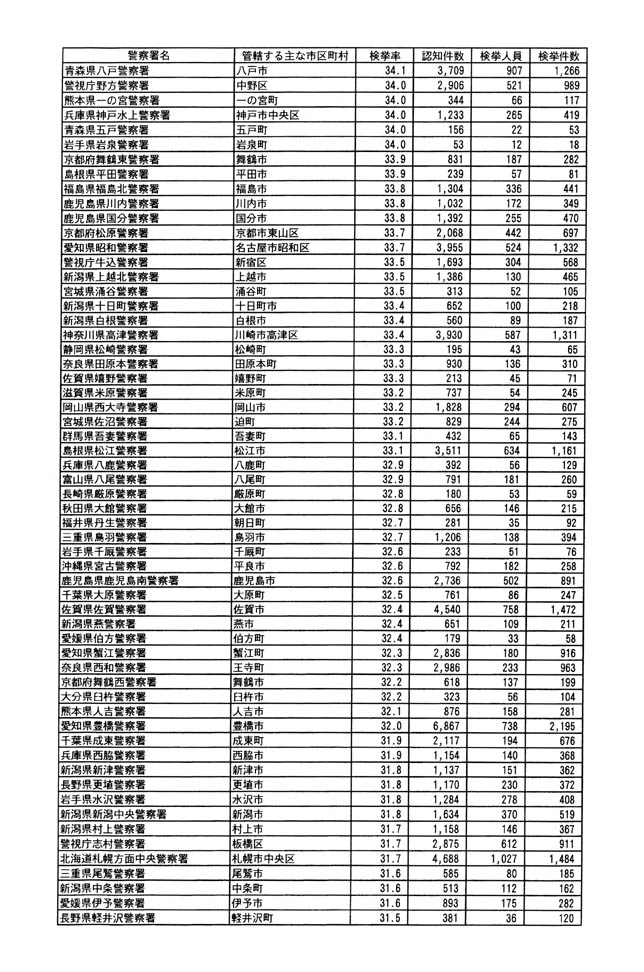

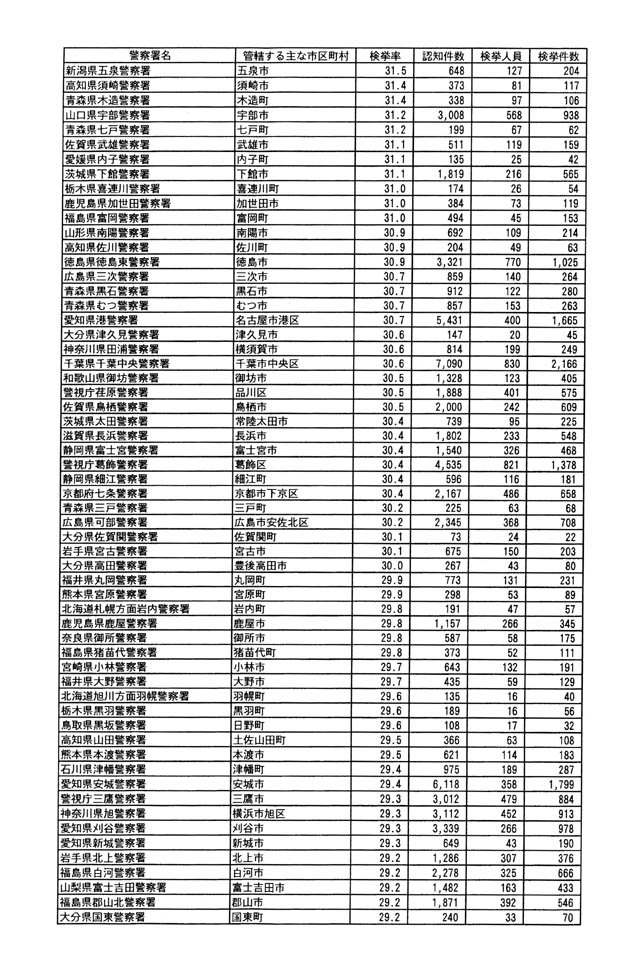

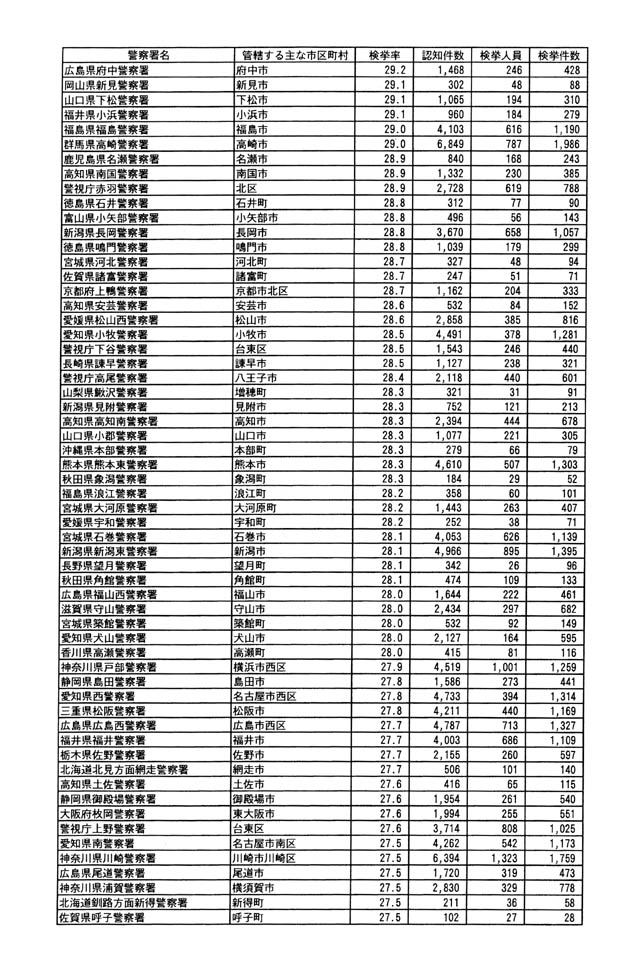

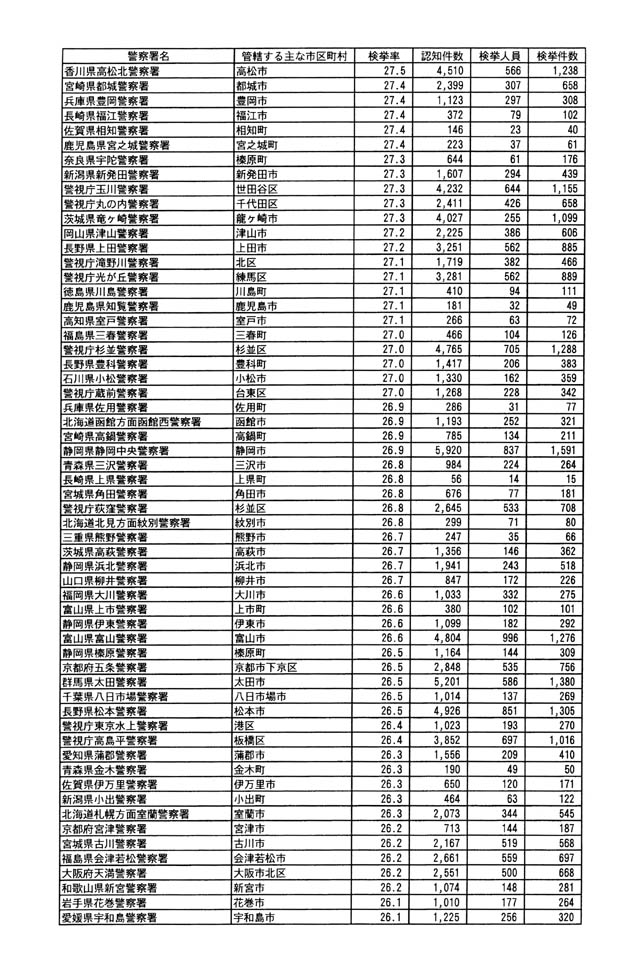

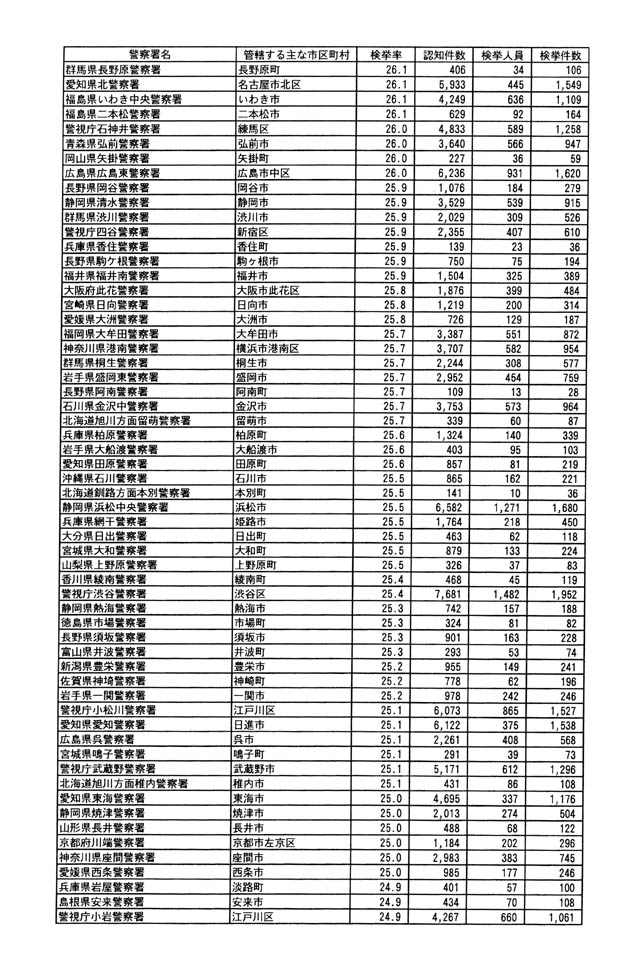

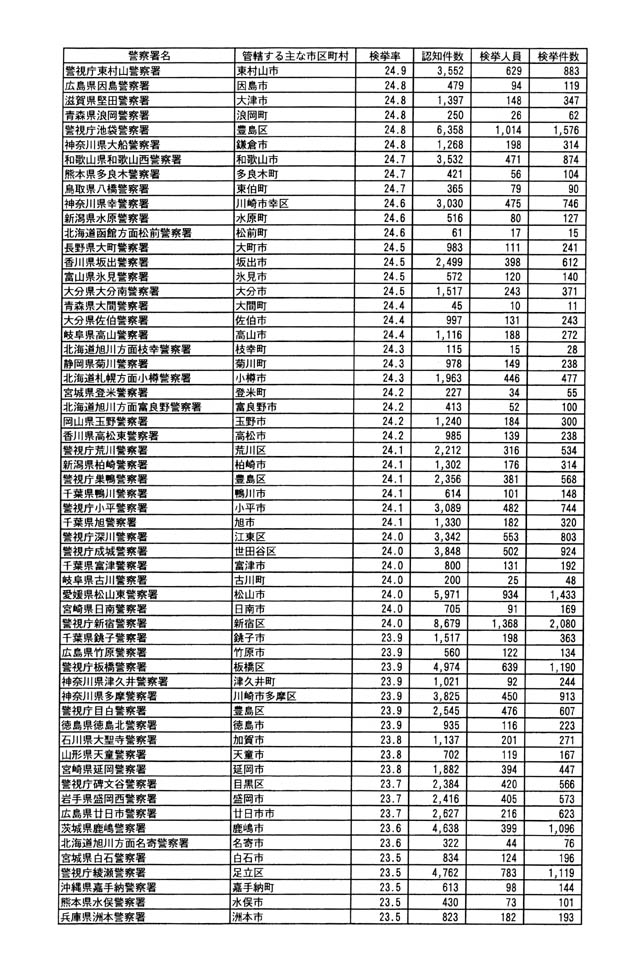

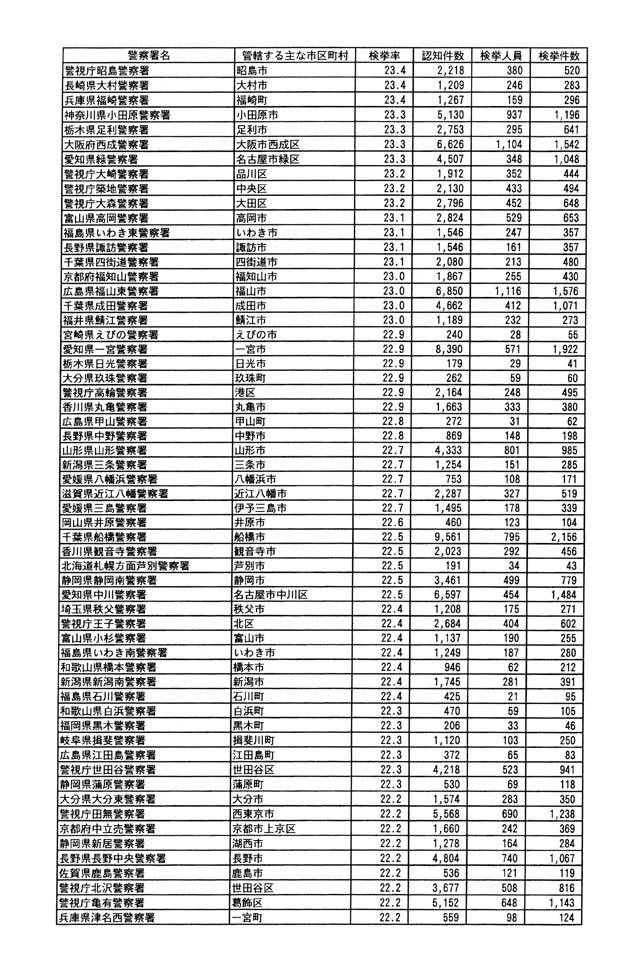

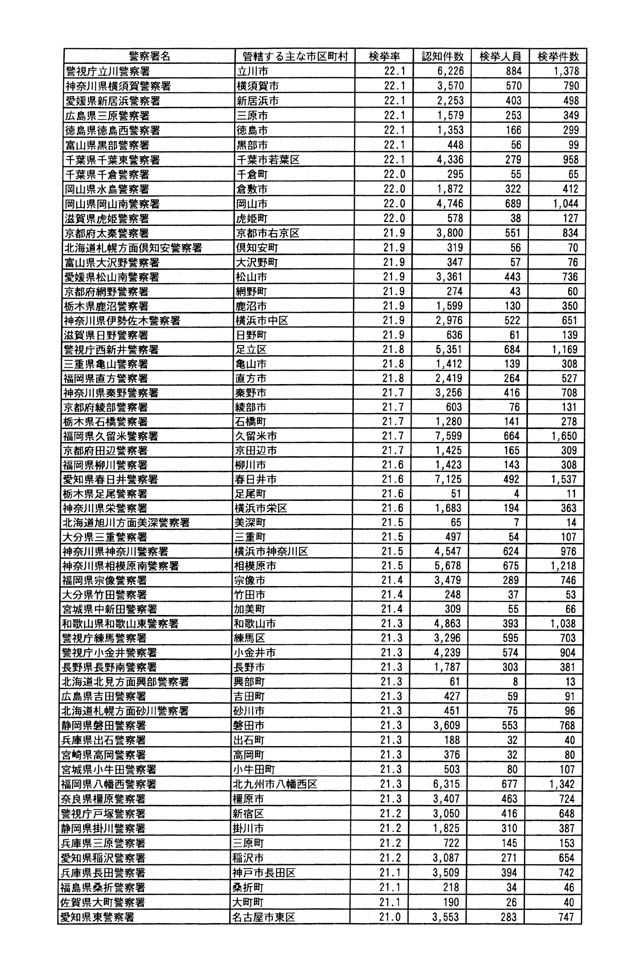

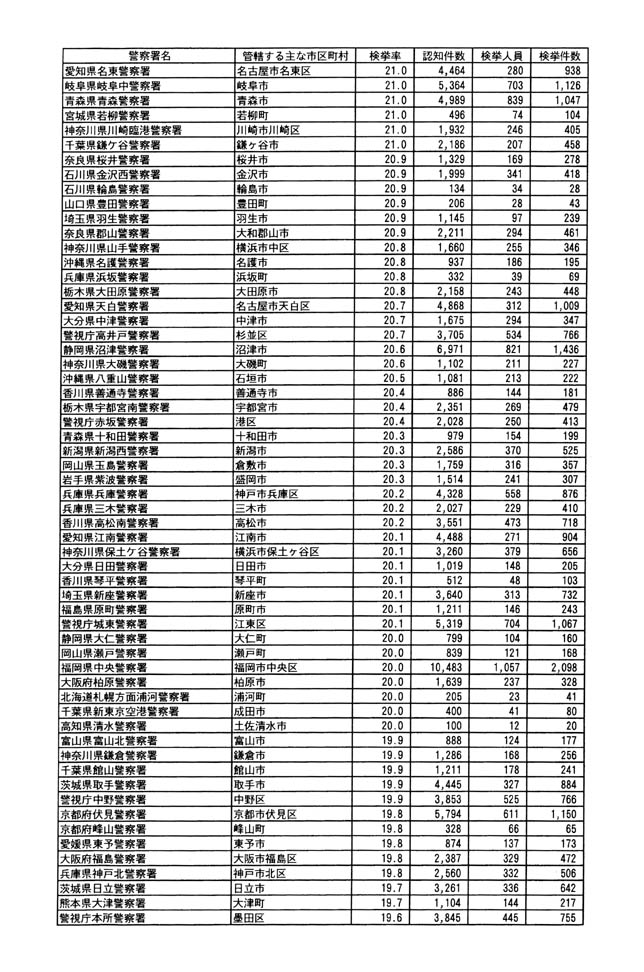

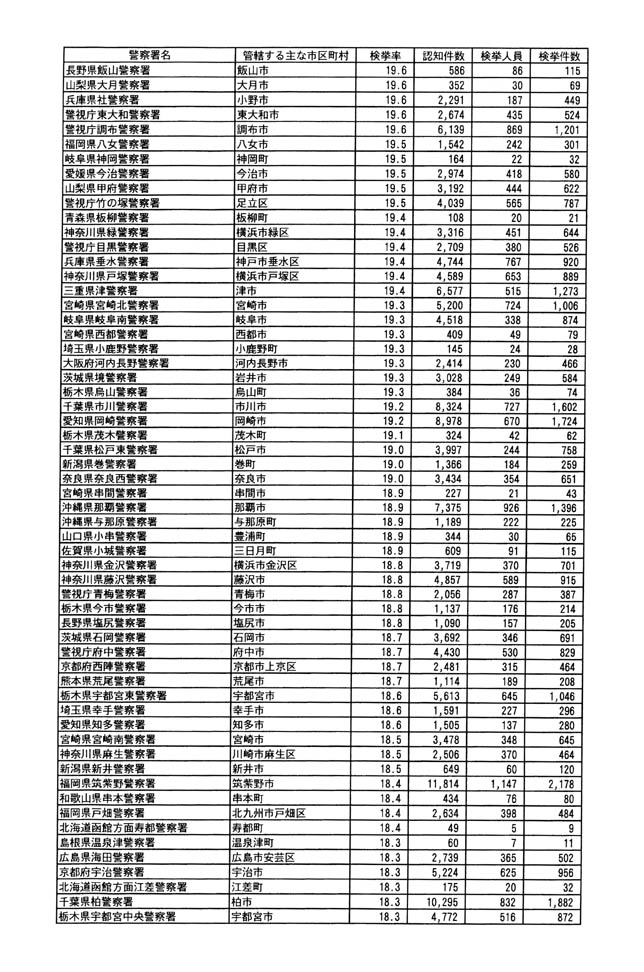

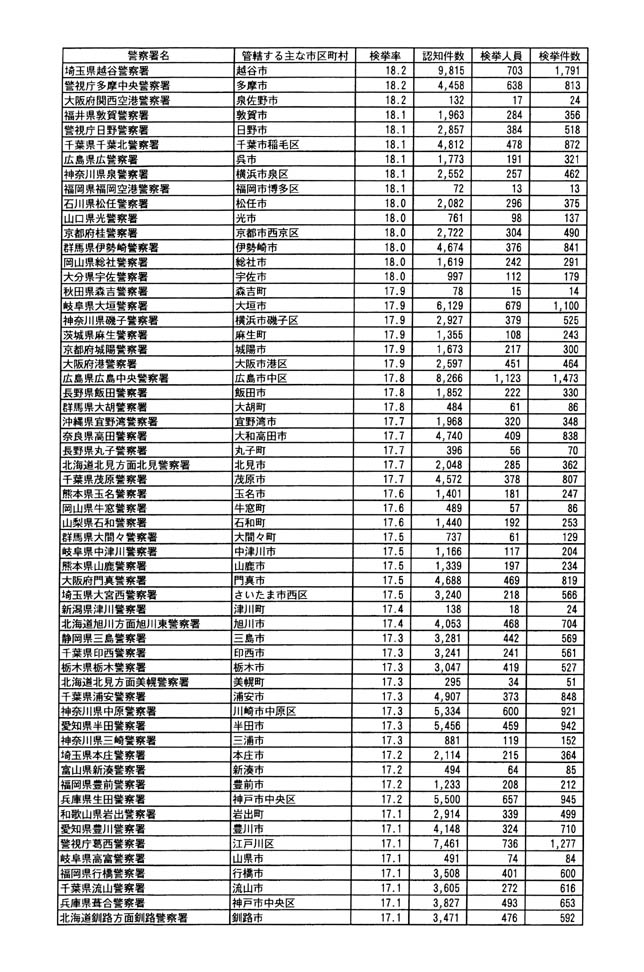

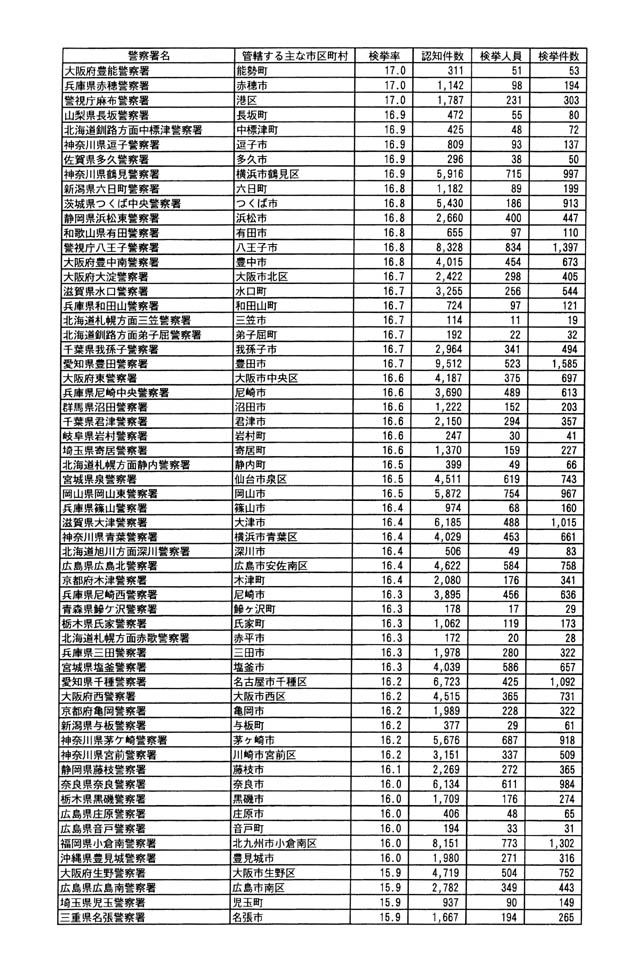

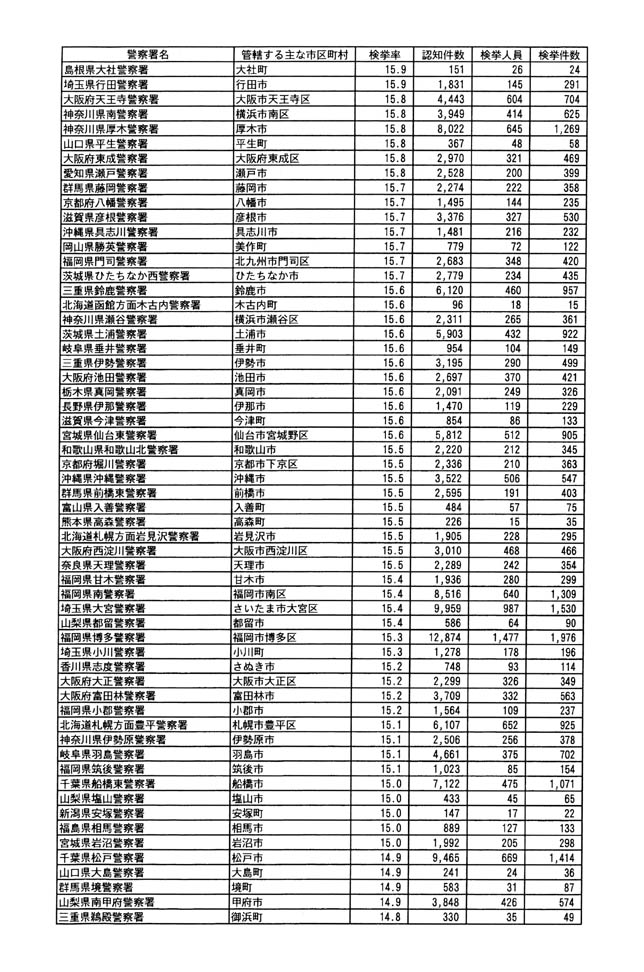

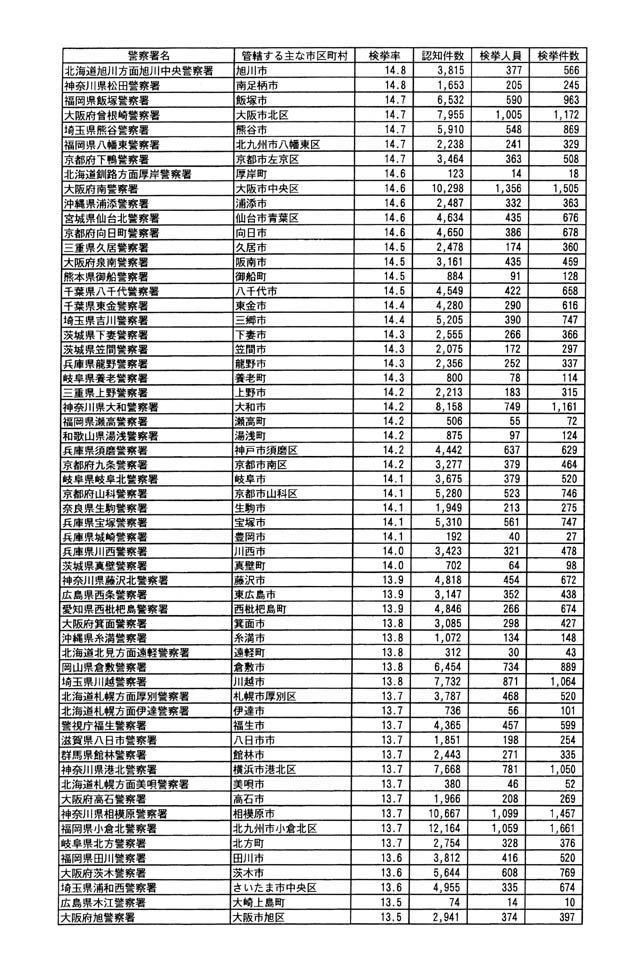

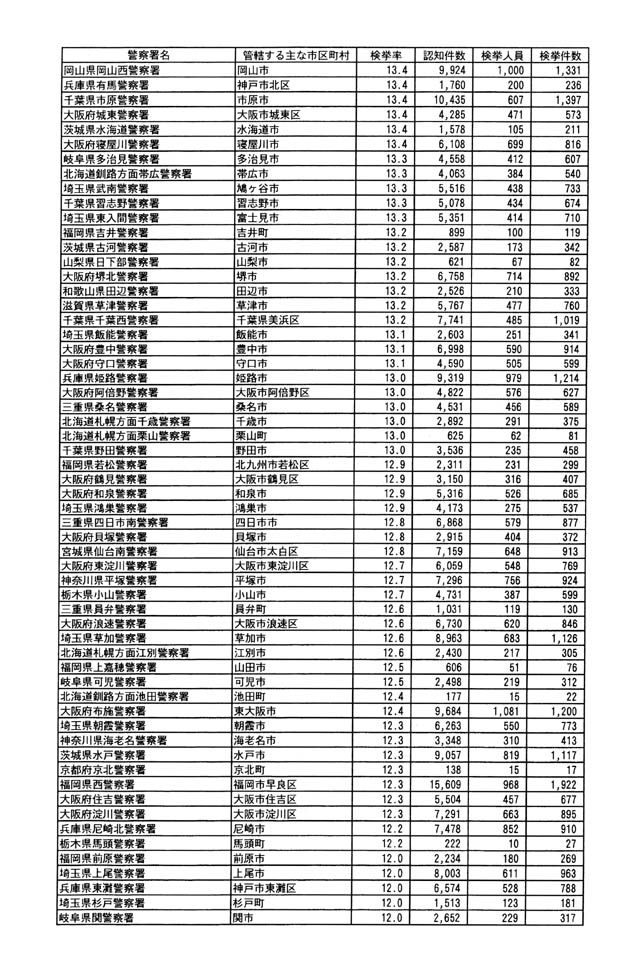

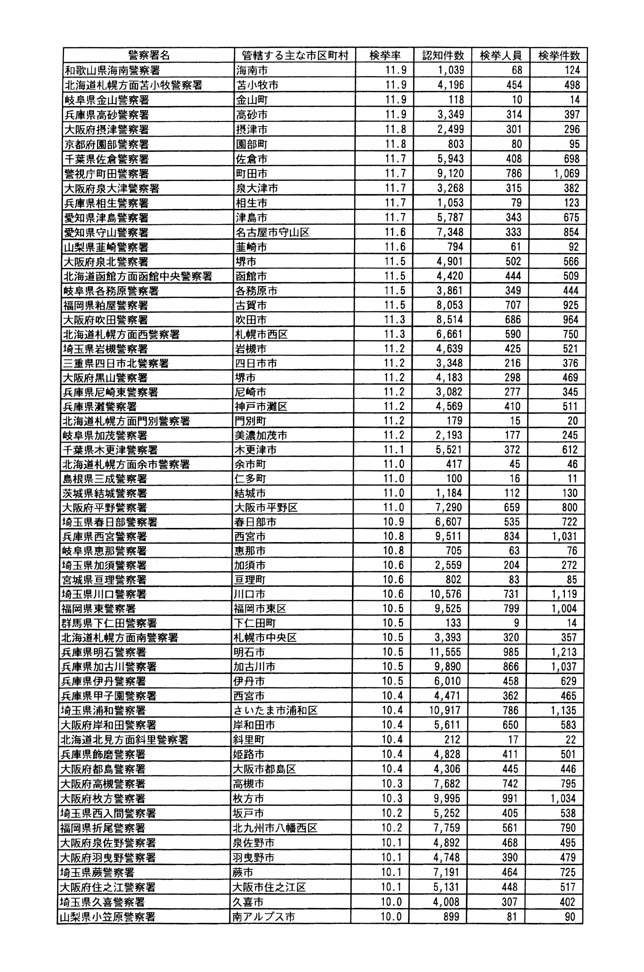

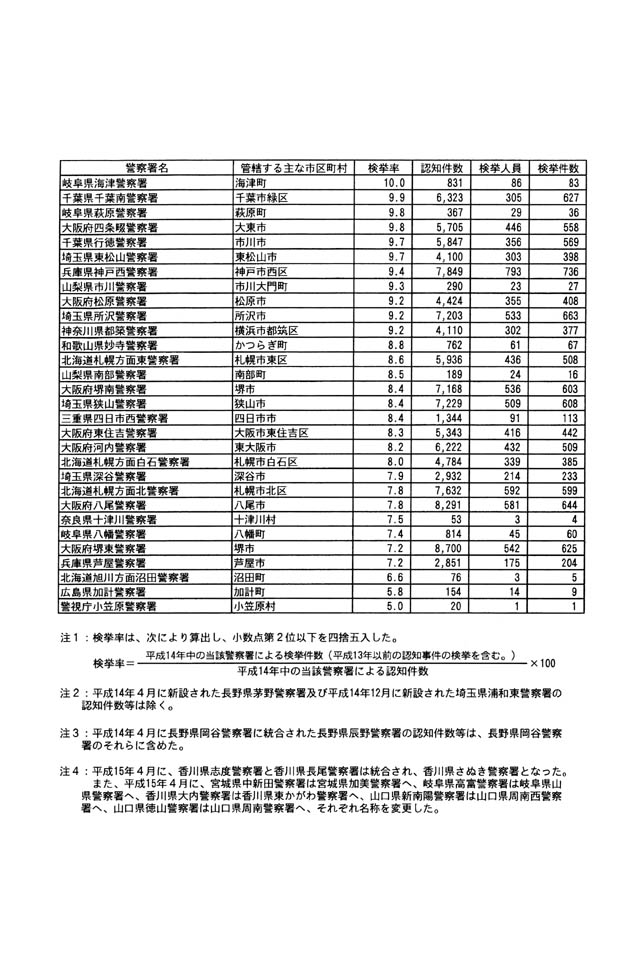

全国の警察署について、平成十四年の刑法犯(道路上の交通事故に係る業務上過失致死傷及び重過失致死傷並びに危険運転致死傷を除く。)の検挙率が高い順にその名称、管轄する主な市区町村、検挙率、認知件数、検挙人員及び検挙件数を、警察庁の統計によってお示しすると、別表のとおりである。

お尋ねのような事実はないと承知している。

検挙率とは、当年中の犯罪の認知件数及び検挙件数を基に算出するものであり、治安に関する一つの指標であると考えている。ただし、警察署ごとの検挙率を比較することは、他の警察署が認知した事件であっても、当該事件の被疑者を検挙した警察署の検挙件数として計上されるため、必ずしも適当でないと考えている。