���ٖ{�����

�������N�����\���������ّ�O�Z��

�@�@���t�O����O�Z��O�Z��

�@�@�@�@�������N�����\���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�O�c�@�c���@�y�䂽���q�@�a

�O�c�@�c�����쏺�O�N��o�א���_�����͂��߂Ƃ���킪���̃_���v�擙�Ɋւ��鎿��ɑ��A�ʎ����ُ��𑗕t����B

�O�c�@�c�����쏺�O�N��o�א���_�����͂��߂Ƃ���킪���̃_���v�擙�Ɋւ��鎿��ɑ��铚�ُ�

��́i��j�̃A�ɂ���

�@��w�E�́u��{�������ʂɑΉ����鐅�ʁv���A��{�����̍ő嗬�ʂ̌���l�i�ȉ��u��{�������ʁv�Ƃ����B�j�ɑ������闬�ʂ��v�捂�����ʂƂ����ꍇ�̌v�捂���ʂɑ������鐅�ʂł���Ƃ����ꍇ�ɂ́A���Y���ʂ́A�O��ƂȂ�͓��������ɂ��Ď�X�̌�������������ŋ��߂���ׂ����̂ł���A���̐��l��e�ՂɌ���ł�����̂ł͂Ȃ��B�܂��A���ɓ��Y�������s���Ƃ����ꍇ�ɂ́A����Ȍo��y�ю��Ԃ�v������̂ł���B

�@�Ȃ��A�ؓ����̎���ɑ��ĕ������N�����Ɍ��ݏȎl���n�����ǂ��������l�́A��{�������ʂɑ������闬�ʂ��v�捂�����ʂƂ����ꍇ�̌v�捂���ʂɑ������鐅�ʂƂ��ċ��߂����̂ł͂Ȃ��A�߉��̕����l�N�����͓̉���������ɒP���ȉ����u������ŁA��{�������ʂ������������̂Ƃ��ĉ��ɎZ�o�������̂ł���B

�@��w�E�̊e�͐�ɂ��ẮA���݂̃_���y�у_�������ƐR�c�ψ���Ώۃ_���i�_�������ƐR�c�ψ����ݒu���邱�ƂƂ����_���������B�ȉ������B�j�݂̂ɂ��^�����ߌ��ʂ�������Ōv�捂�����ʂ���߂��Ă��鋅����������A�����̃_���ȊO�̋�̂̌v�悪�m�肵�Ă��Ȃ��_���̍^�����ߌ��ʂ���������Ōv�捂�����ʂ���߂��Ă��邱�Ƃ���A���Ƀ_�������ƐR�c�ψ���Ώۃ_���݂̂��Ȃ����̂Ƃ����ꍇ�̌v�捂�����ʂɑ������闬�ʂ����肷�邱�Ƃ͗e�Ղł͂Ȃ��B�܂��A���Y���ʂ��v�捂�����ʂƂ����ꍇ�̌v�捂���ʂɑ������鐅�ʂ́A�O��ƂȂ�͓��������ɂ��Ď�X�̌�������������ŋ��߂���ׂ����̂ł���A���̐��l��e�ՂɌ���ł�����̂ł͂Ȃ��B�܂��A���ɓ��Y�������s���Ƃ����ꍇ�ɂ́A����Ȍo��y�ю��Ԃ�v������̂ł���B

�@�e�x�W���͌X�̍^�����ɂ����鏔�����ɂ���ĕω�������̂ł���A�͓��v��ɂ����Ē�߂��鐫�i�̂��̂ł͂Ȃ��B

�@�Ȃ��A�������N�����Ɍ��ݏȎl���n�����ǂ��쐬�����u�߉��̎����v��v�ɂ����Č��\���Ă���e�x�W���́A�͓��v�����������ߒ��ŗp�������̂ł���A�͓��v��ɂ����Ē�߂��Ă�����̂ł͂Ȃ��B

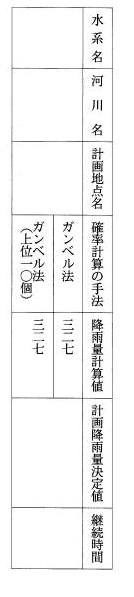

�@��w�E�̊e�͐�ɂ��ẮA�͐�@�i���a�O�\��N�@����S�Z�\�����j��\�Z���ꍀ�ɋK�肷��H�����{��{�v��i�ȉ��u�H�����{��{�v��v�Ƃ����B�j�ɂ����Ē�߂��Ă����n�_�i�ȉ��u��n�_�v�Ƃ����B�j�ɂ�����v��K�͂�\�����ߊm���N�i�ȉ��u�m���N�v�Ƃ����B�j�ɑΉ������v��~�J�ʂ̌p�����Ԃ́A�ʕ\���̂Ƃ���ł���B

�@�~�J�ʂɌW��m���v�Z�̊e��@�Ԃ̗D��̌���͍���ł��邱�Ƃ���A�����̒�����K�X�I�����ėp���Ă���Ƃ���ł���B

�@�v��~�J�ʂ́A�m���v�Z�̊e��@�ɂ��Z�o�����~�J�ʌv�Z�l�A�ߋ��̍^�����ɂ�����~�J���ѓ��𑍍��I�Ɋ��Ă��Č��肵�Ă���B

�@��w�E�̊e�͐�ɌW��v��~�J�ʂ̌���̕��@�́A�ʕ\���̂Ƃ���ł���B

�@��w�E�̊e�͐�ɂ��ẮA�H�����{��{�v��̍���ɓ�����l�������ߋ��̍^���́A�����̓��ُ��i�������N�ꌎ�\������t�O����O�l����B�ȉ��u���ُ��v�Ƃ����B�j�\��́i�O�j�̃I�ɂ��Ă̂Ƃ���ł���A���̂�����\�ʂ܂ł̐��l���L�ڂ���Ă��Ȃ����̂ɂ��ẮA�L�ڂ��ꂽ�ȊO�̍^���̗��ʂ��m�F�ł��Ȃ����͍H�����{��{�v��̍���ɓ�����l�������ߋ��̍^���̐����\�ɖ����Ȃ����Ƃɂ����̂ł���B

�@�܂��A��w�E�̓߉��̍��̏��a�l�\�Z�N�����O�\���̔��������y�ѐ��ʂɂ��ẮA���ُ��ʕ\�掵�́i���j�̎��̂Ƃ���ł���B

�@�^�����o��͂��s���ɓ������ẮA���̉͐�ɂ�����^���̗��o�����f�ł����@��p����K�v�����邱�Ƃ���A��w�E�̊e�͐�ɂ��ẮA�ߋ��ɂ�����^���̗��o�����f�ł��邱�Ƃ��m�F���ꂽ��@��p���Ă���B

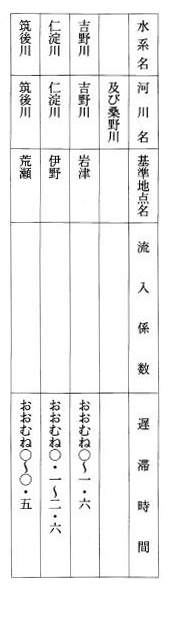

�@�܂��A��w�E�̍H�����{��{�v��̍���ɓ����蒙�����@��p�����e�͐�ɂ����闬���W���y�ђx�؎��Ԃɂ��ẮA�ʕ\��O�̂Ƃ���ł���B�Ȃ��A���̂���������y�ё�����ȊO�̊e�͐�ɂ����ẮA�H�����{��{�v��̍���ɓ�����A�������̒萔�́A�����W����p�����ɎZ�o���Ă���B

�@��w�E�̊e�͐�ɂ��āA���̑唼�ɂ����Ĉ����L�����i�v��~�J�ʂ��H�����{��{�v��̍���ɓ�����p�����ߋ��̍^���ɂ�����~�J�ʂŏ������l�������B�ȉ������B�j��p���ĎZ�o�����^���̍ő嗬�ʂɑ����{�������ʂ̏[���x���S�p�[�Z���g�ƂȂ��Ă���̂́A�H�����{��{�v��ɂ������{�������ʂ̌���ɓ�����p����v��~�J�̐������肵�����Ƃɂ����̂ł���B

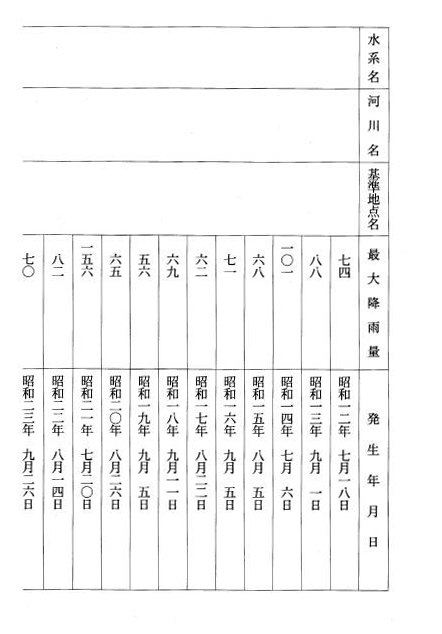

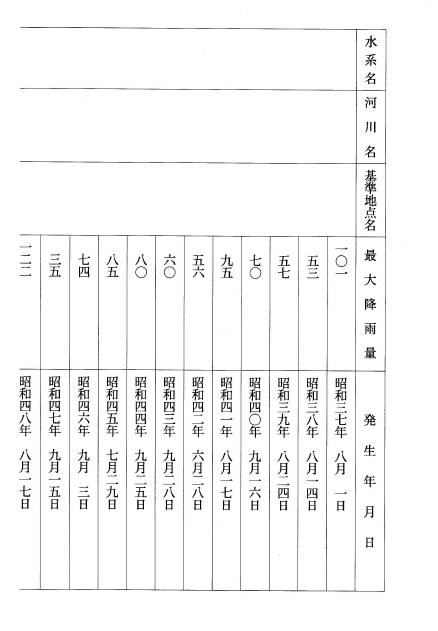

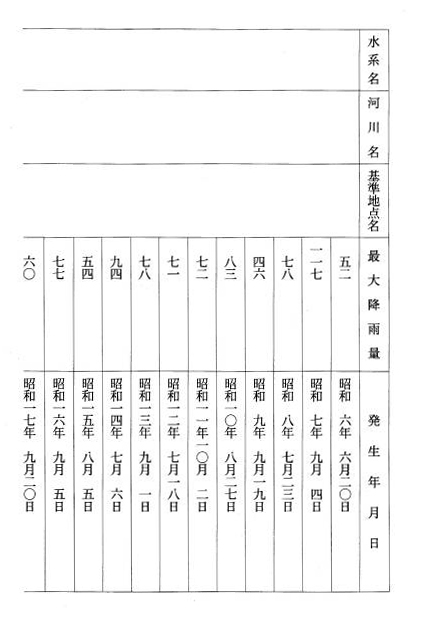

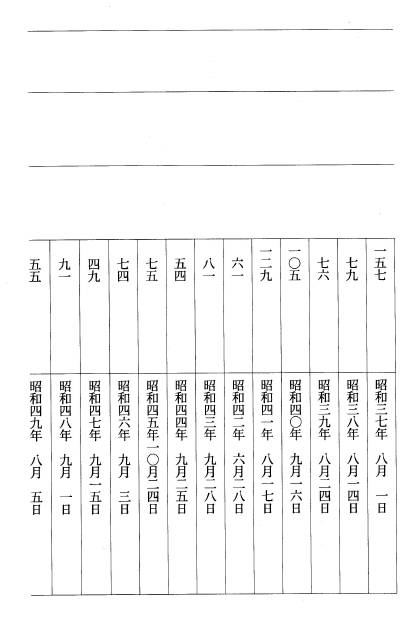

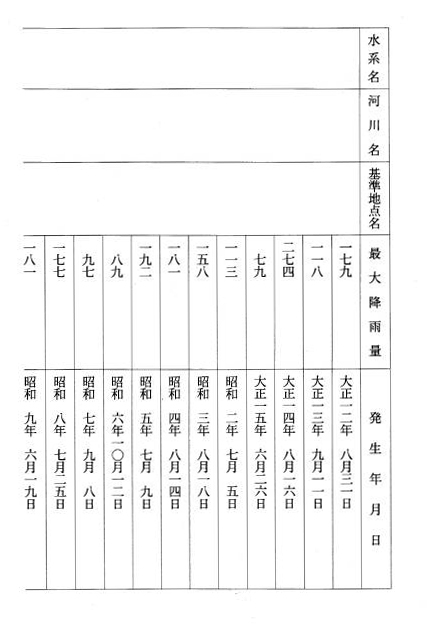

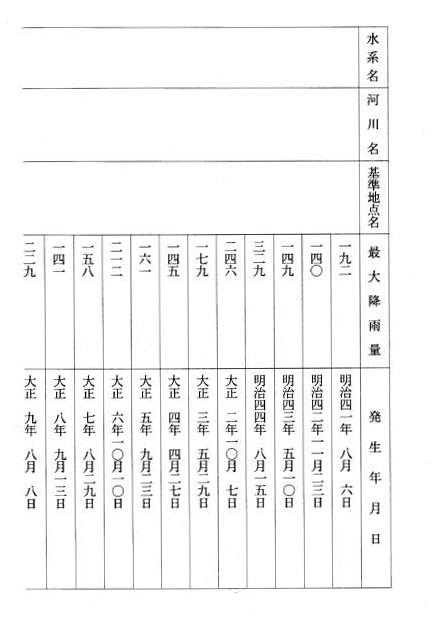

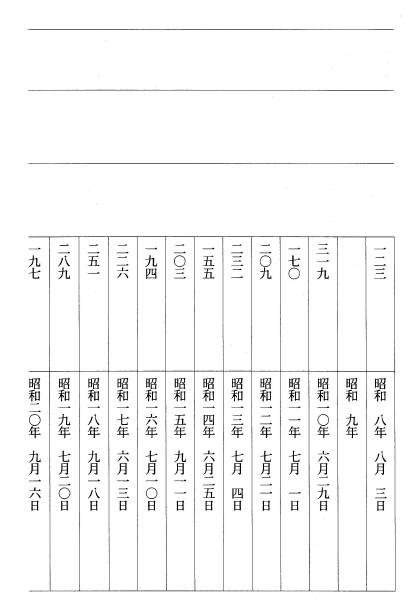

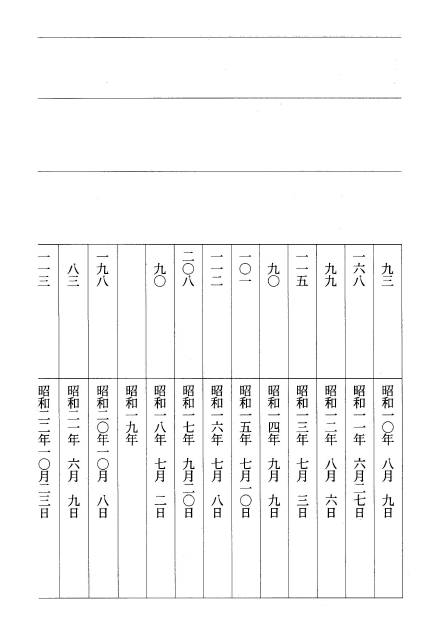

�@��w�E�̊e�͐�ɂ��ẮA�H�����{��{�v��̍���ɓ�����p������n�_�̏㗬�ɂ����閈�N�̍ő�~�J�ʋy�т��̔����N�����́A�ʕ\��l�̂Ƃ���ł���B

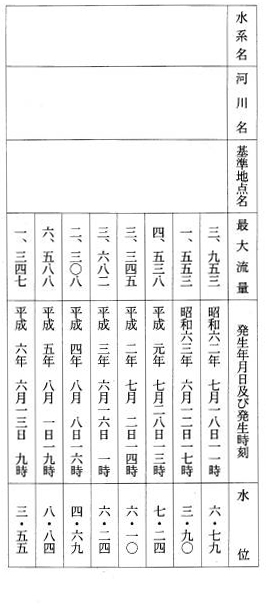

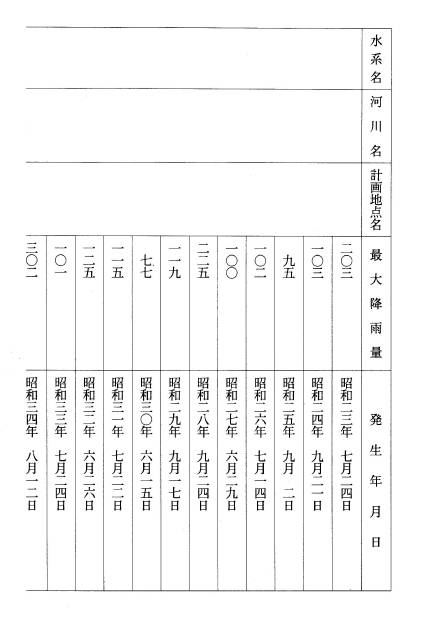

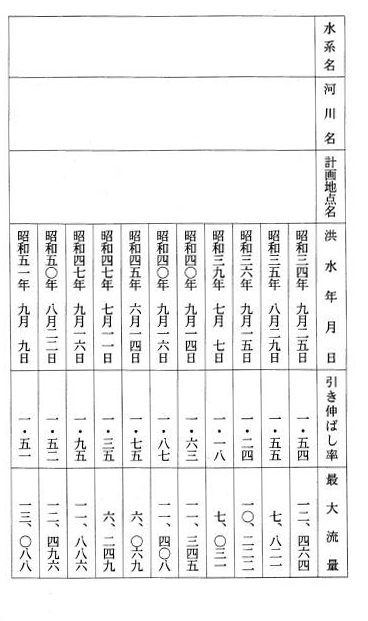

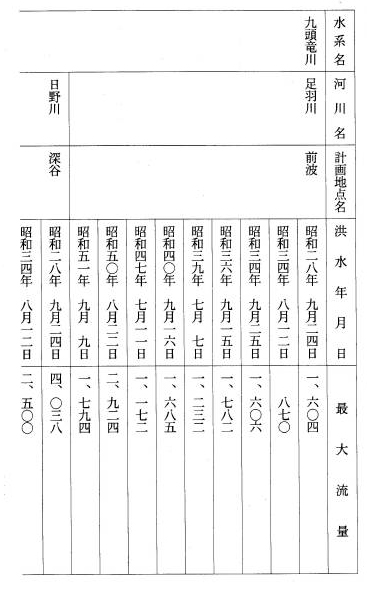

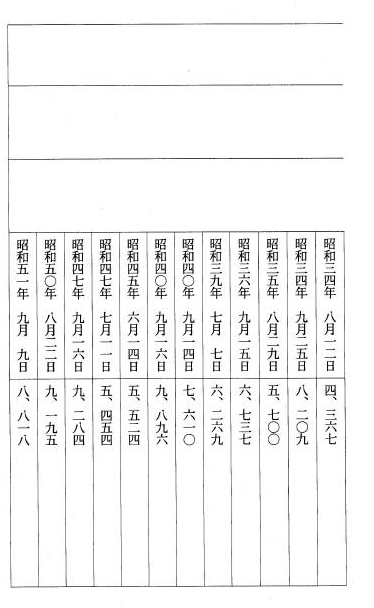

�@��w�E�̊e�͐�ɂ��ẮA����܂łɊϑ����ꂽ��n�_�ɂ����閈�N�̍ő嗬�ʁA���̔����N�����y�є����������тɂ��̎��ɂ����鐅�ʂ́A�ʕ\��܂̂Ƃ���ł���B

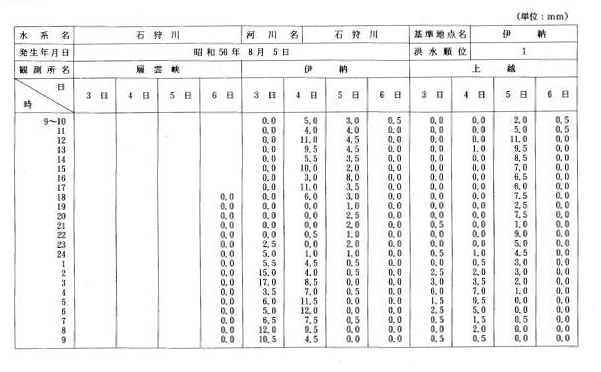

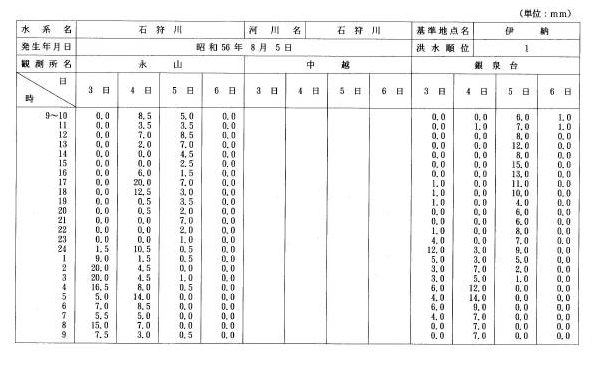

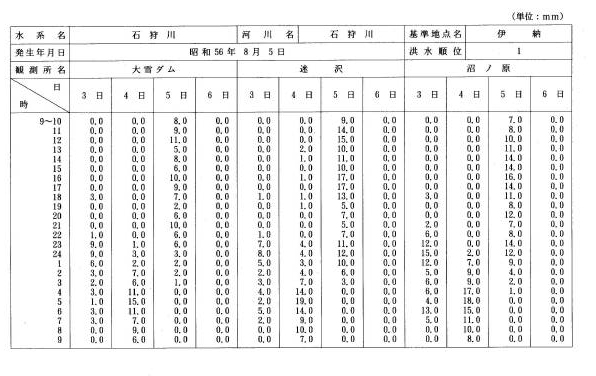

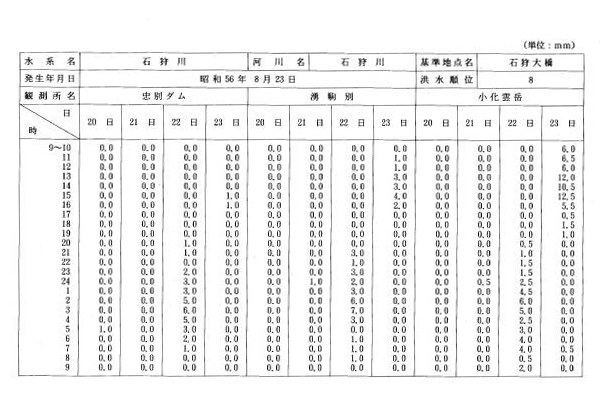

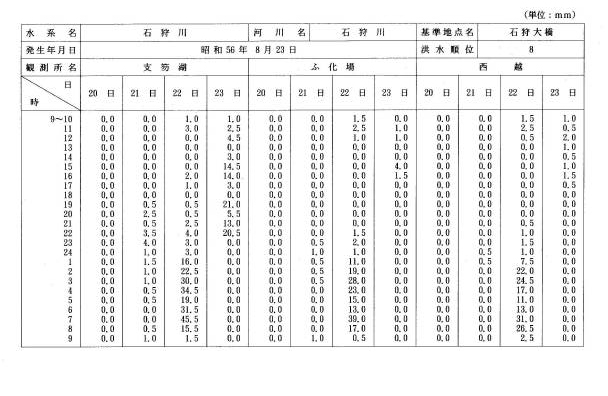

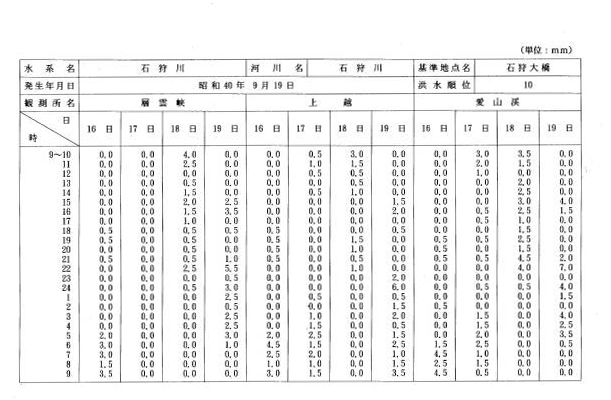

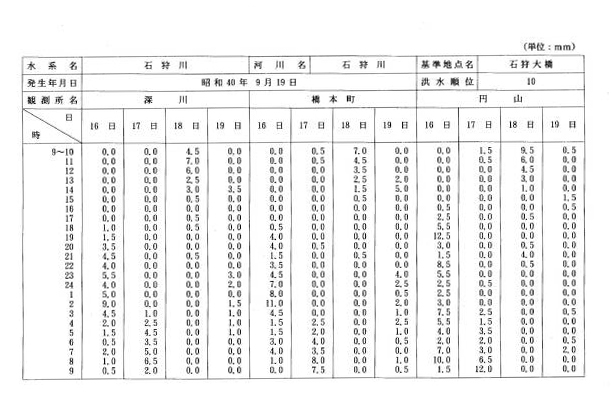

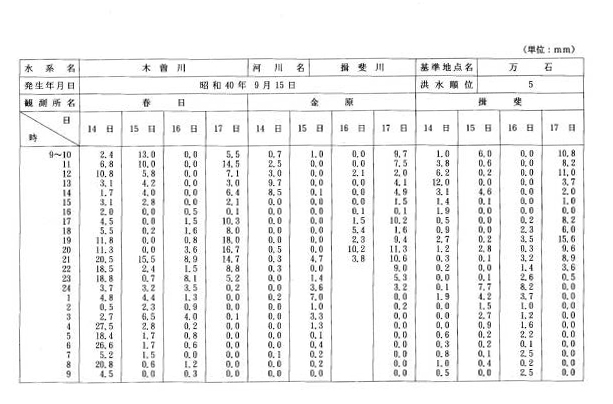

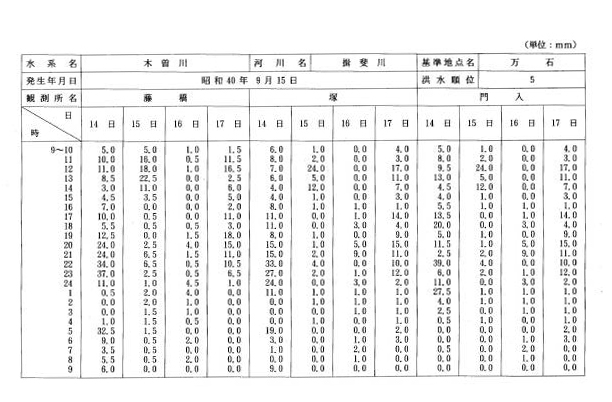

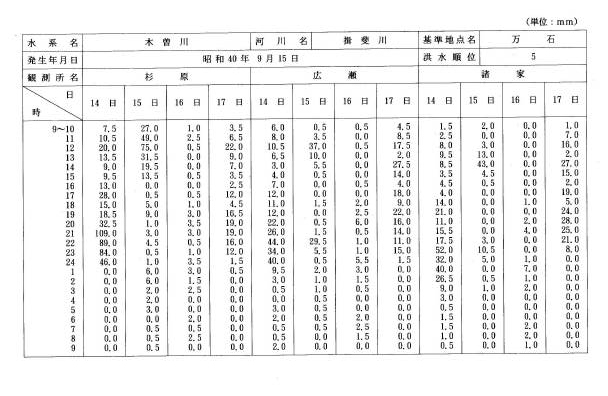

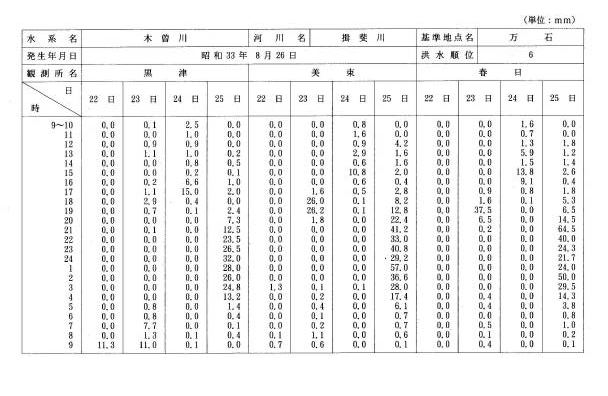

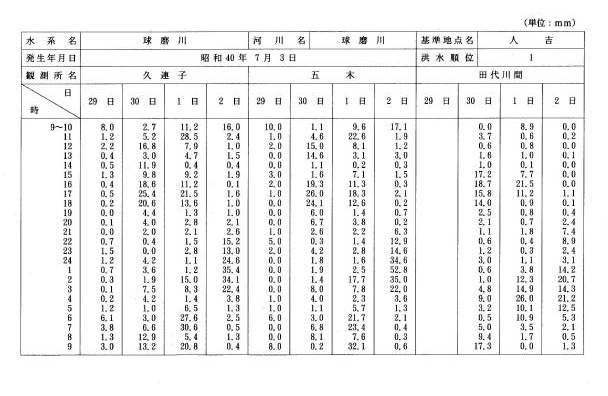

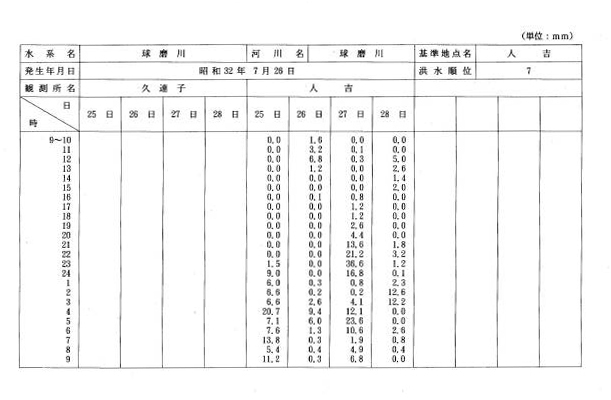

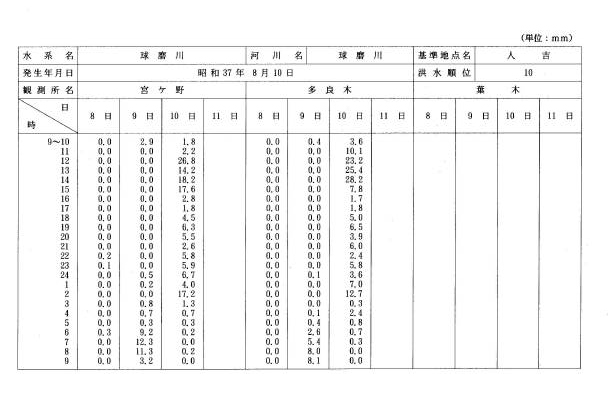

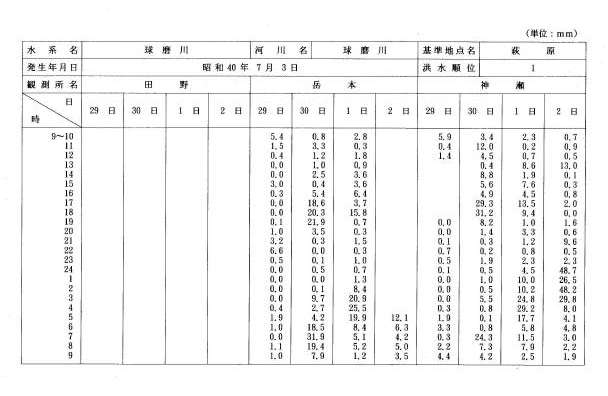

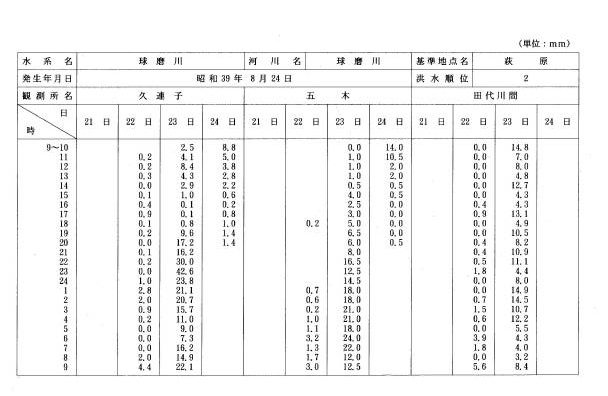

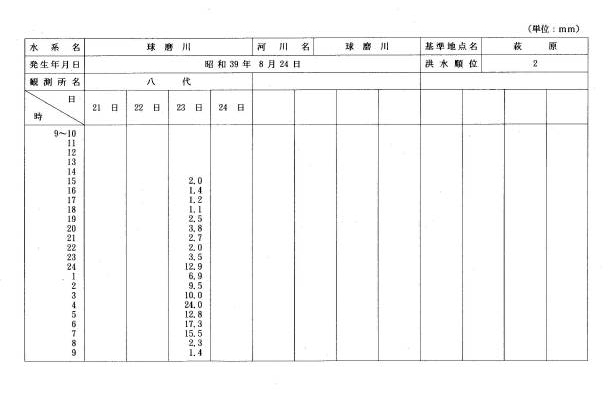

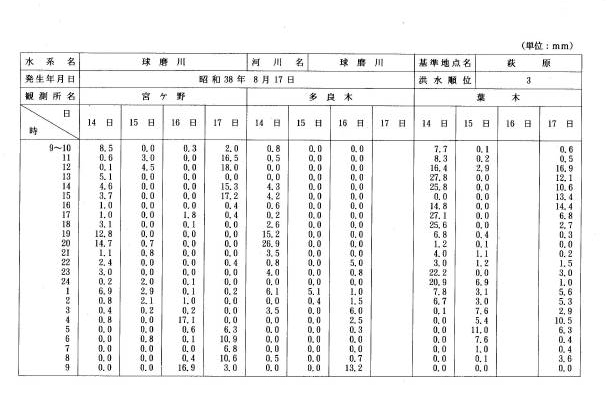

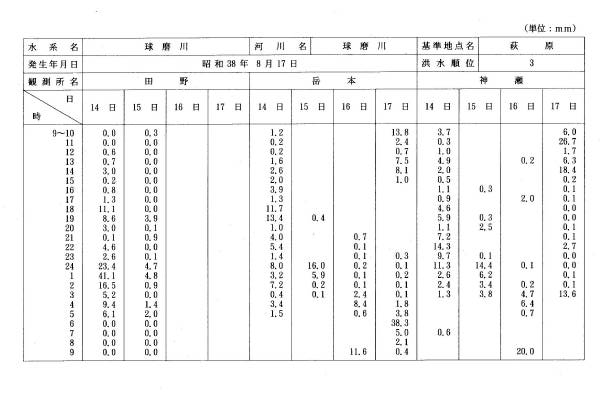

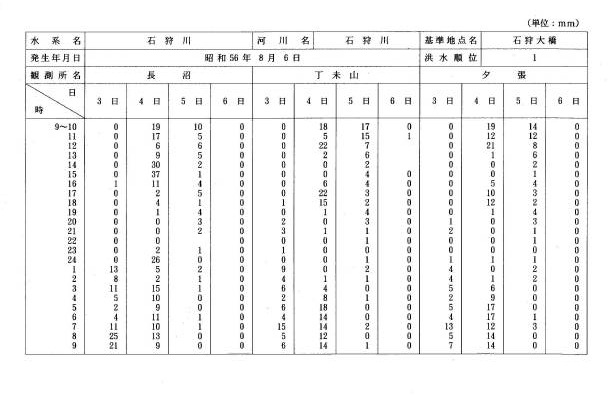

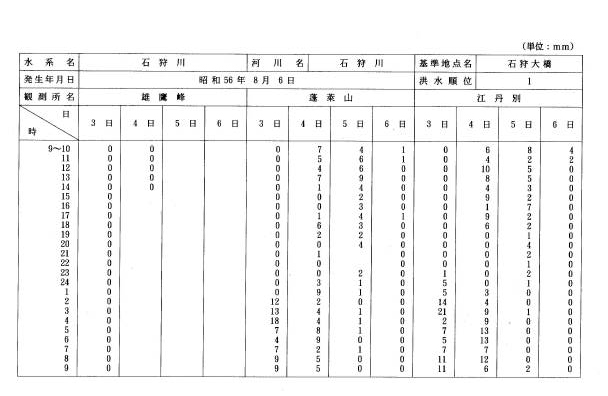

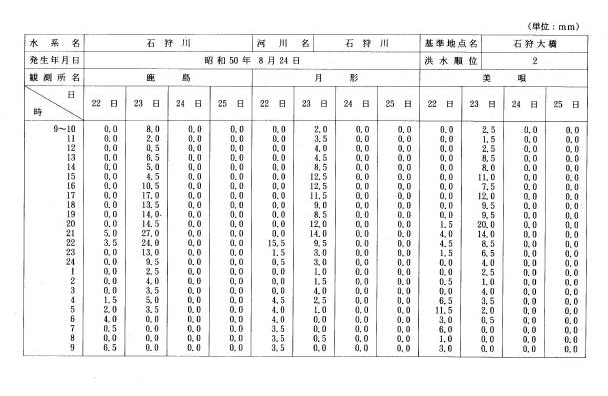

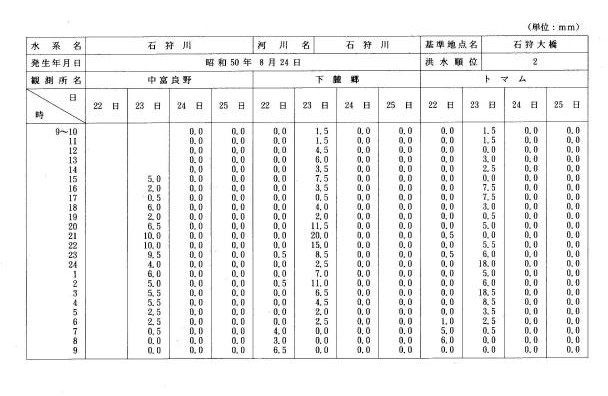

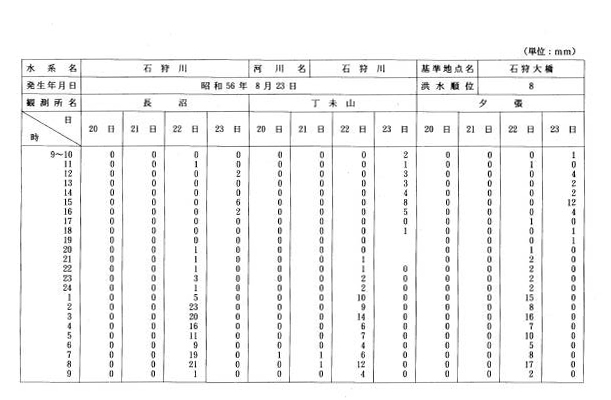

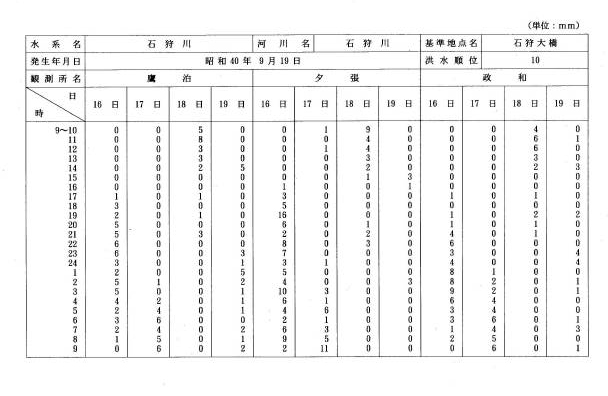

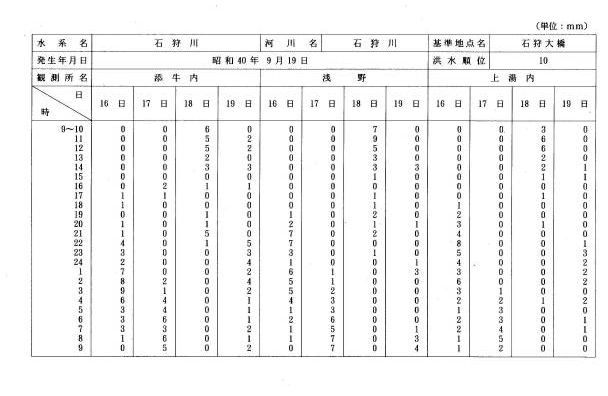

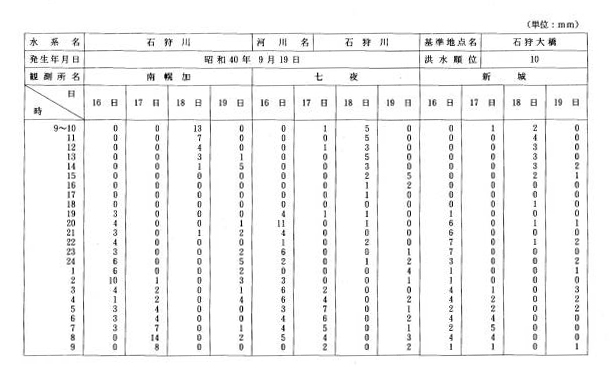

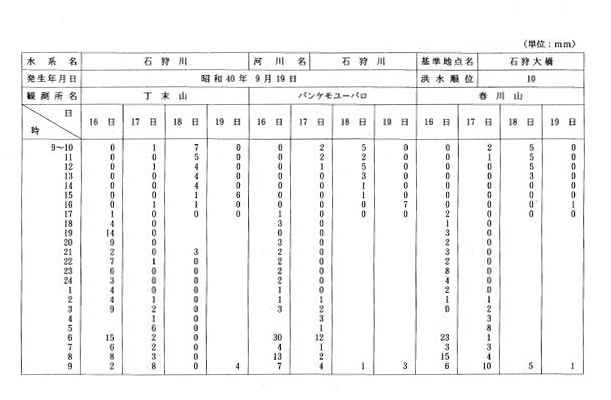

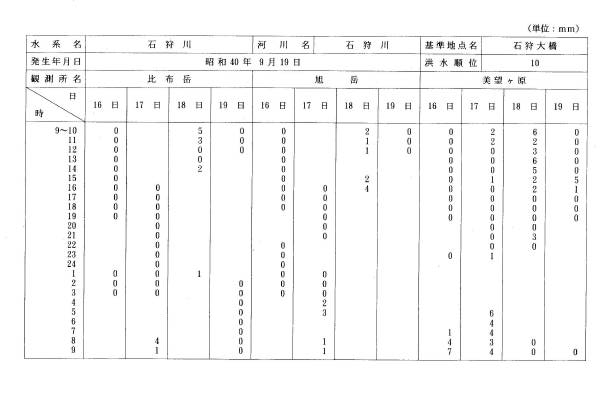

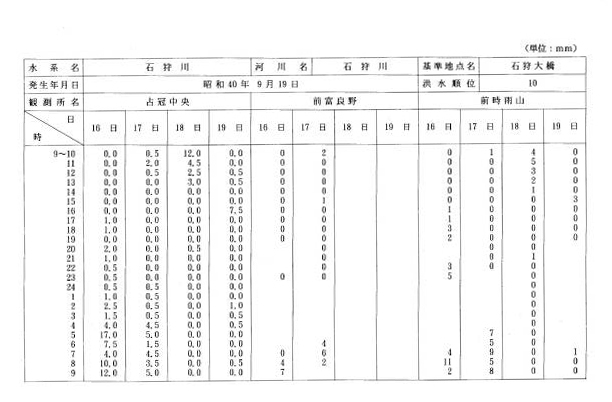

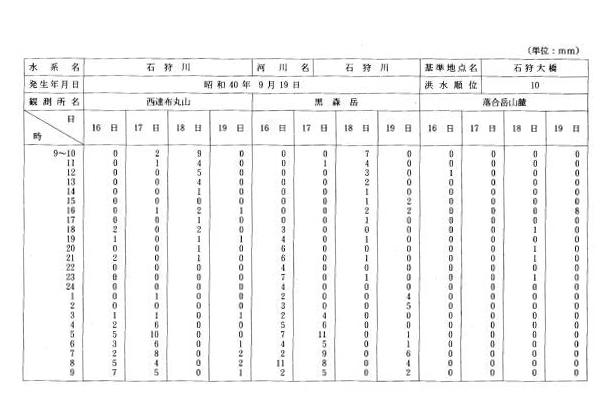

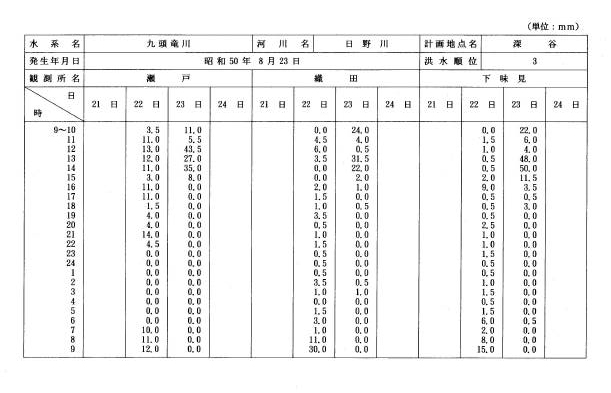

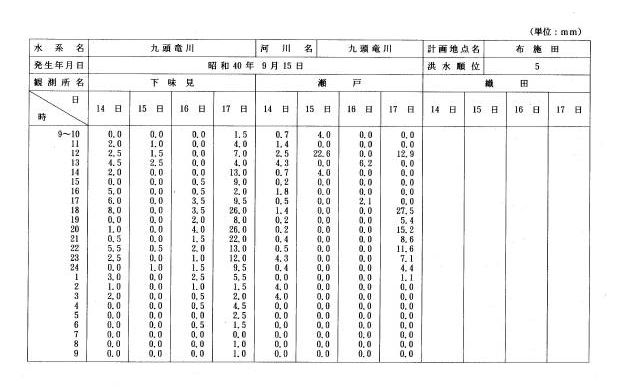

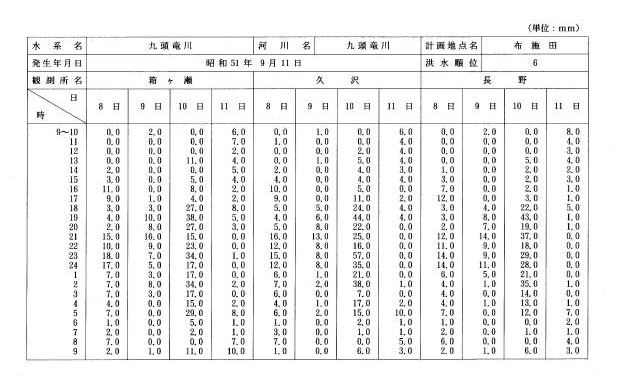

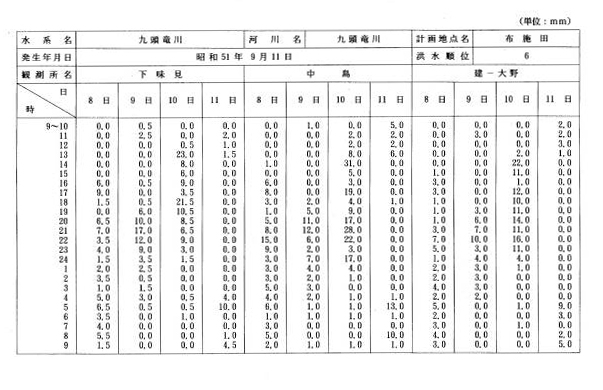

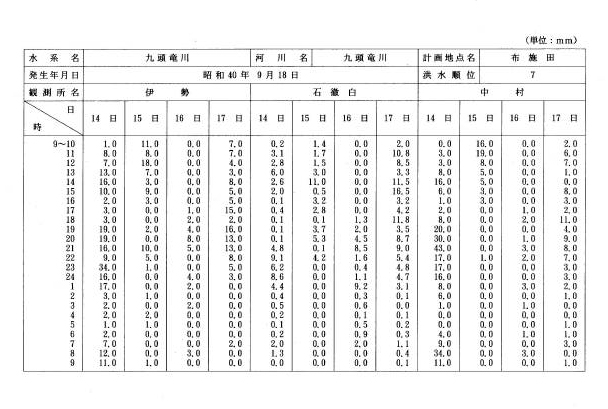

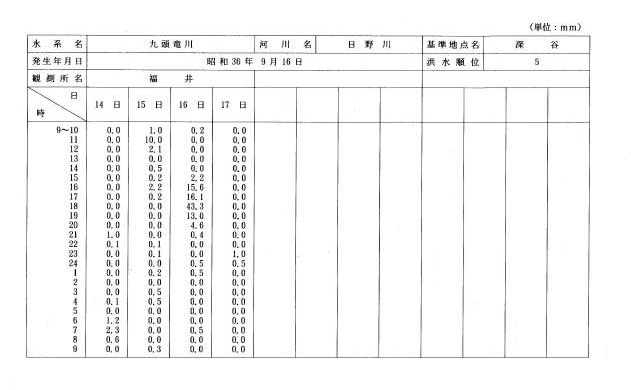

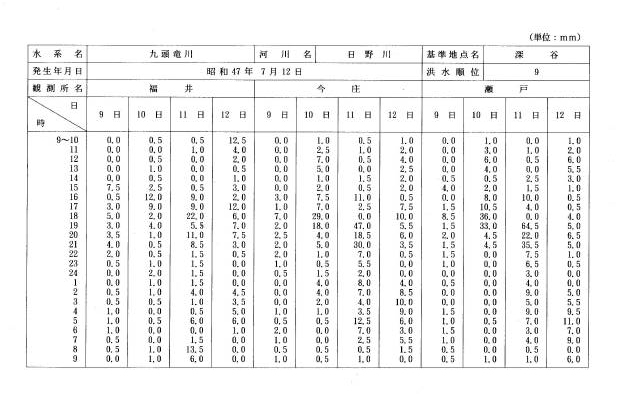

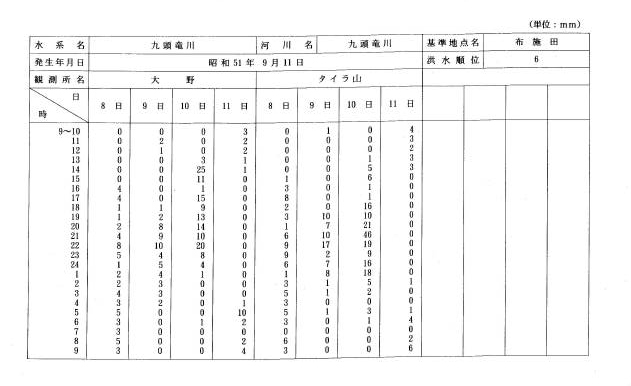

�@��w�E�̊e�͐�ɂ��ẮA�H�����{��{�v��̍���ɓ�����l�������ߋ��̍^���Ɋւ��A��n�_�㗬��̌��ݏȂ̉J�ʊϑ����ɂ�����^���O��l���Ԃ̎��ԕʍ~�J�ʋy�ъ�n�_�㗬��̋C�ے��̒n��C�ۊϑ������ɂ�����^���O��l���Ԃ̎��ԕʍ~�J�ʂ́A���ꂼ��ʕ\��Z�y�ѕʕ\�掵�̂Ƃ���ł���B

�@�����\�ȍ^���̍ő嗬�ʂɂ��ẮA�͓��̂������̈�n�_�Ő��l�����肷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B

�@�u�߉��̎����v��v�ɂ����ċL�ڂ���Ă��鐔�l�́A�߉��ɂ��āA�H�����{��{�v��Ɋ�Â��v���̒�h�̈ʒu�y�ьv�捂���ʂ�ς��邱�ƂȂ��A��{�������ʂ����_���݂̂Œ��߂����ꍇ�̗��ʂ𗬉������邽�߂ɕK�v�ȉ͐ς��m�ۂ��邱�Ƃ݂̂��l�����ĉ��z�͓̉���ݒ肵�A���͓̉����m�ۂ��邽�߂Ɍ@�킷�邱�Ƃ��K�v�ƂȂ�[�������a�l�\���N�����͓̉���������ɎZ�o�������̂ł���A���Y�Z�o���@�ɂ���ċ��߂��e�n�_���Ƃ̌@�킪�K�v�ƂȂ�[���̍ő�l�������ƁA�ʕ\�攪�̂Ƃ���ł���B

�@�u�߉��̎����v��v�ɂ����ċL�ڂ���Ă��鐔�l�́A�߉��ɂ��āA���a�l�\���N�����̉͏��y�ьv���̒�h�̈ʒu��ς��邱�ƂȂ��A��{�������ʂ����_���݂̂Œ��߂����ꍇ�̗��ʂ𗬉������邽�߂ɕK�v�ȉ͐ς��m�ۂ��邱�Ƃ݂̂��l�����ĉ��z�͓̉���ݒ肵�A���͓̉����m�ۂ��邽�߂ɕK�v�����J���ƂȂ��h�̐��グ�����Z�o�������̂ł���A���Y�Z�o���@�ɂ���ċ��߂��e�n�_���Ƃ̕K�v�ƂȂ鐓�グ���������ƁA�ʕ\���̂Ƃ���ł���B

�@�u�߉��̎����v��v�ɂ����ċL�ڂ���Ă��鐔�l�́A�߉��ɂ��āA�v�捂���ʋy�я��a�l�\���N�����̉��f�`�ɌW��ᐅ�H�̉͏��̍�����ς��邱�ƂȂ��A��{�������ʂ����_���݂̂Œ��߂����ꍇ�̗��ʂ𗬉������邽�߂ɕK�v�ȉ͐ς��m�ۂ��邱�Ƃ݂̂��l�����ĉ��z�͓̉���ݒ肵�A���͓̉����m�ۂ��邽�߂ɕK�v�ƂȂ��h�̈ړ������Z�o�������̂ł���A���Y�Z�o���@�ɂ���ċ��߂��e�n�_���Ƃ̕K�v�ƂȂ�ړ����������ƁA�ʕ\��\�̂Ƃ���ł���B

�@��w�E�̑O�g�A�[�J�y�ѕz�{�c�n�_�i�ȉ��u�v��n�_�v�Ƃ����B�j�ɌW�闬��ʐς́A�ʕ\��\��̂Ƃ���ł���B

�@��w�E�̊e�͐�ɂ��ẮA�~�J�ʂɌW��m���v�Z�̊e��@�ɂ��Z�o�����v��n�_�ɂ�����v��K�͂ɑΉ������~�J�ʌv�Z�l�A�v��~�J�ʌ���l�y�ьv��~�J�ʂ̌p�����Ԃ́A�ʕ\��\��̂Ƃ���ł���B

�@��w�E�̊e�͐�ɂ��ẮA�H�����{��{�v��̍���ɓ�����p�����v��n�_�̏㗬�ɂ����閈�N�̍ő�~�J�ʋy�т��̔����N�����́A�ʕ\��\�O�̂Ƃ���ł���B

�@��w�E�̊e�͐�ɂ��ẮA����܂łɊϑ����ꂽ�v��n�_�ɂ����閈�N�̍ő嗬�ʁA���̔����N�����y�є����������тɂ��̎��ɂ����鐅�ʂ́A�ʕ\��\�l�̂Ƃ���ł���B

�@�^�����o��͂��s���ɓ������ẮA���̉͐�ɂ�����^���̗��o�����f�ł����@��p����K�v�����邱�Ƃ���A��w�E�̊e�͐�ɂ��ẮA�ߋ��ɂ�����^���̗��o�����f�ł��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�������@��p���Ă���B

�@�܂��A��w�E�̊e�͐�ɂ�����x�؎��Ԃɂ��ẮA�ʕ\��\�܂̂Ƃ���ł���B�Ȃ��A��w�E�̊e�͐�ɂ����ẮA�H�����{��{�v��̍���ɓ�����A�������̒萔�́A�����W����p�����ɎZ�o���Ă���B

�@��w�E�̊e�͐�ɂ��ẮA�����L�����y�ш����L������p���ĎZ�o�����^���̍ő嗬�ʂ́A�ʕ\��\�Z�̂Ƃ���ł���B

�@��w�E�̊e�͐�ɂ��ẮA�v��n�_�ɂ������{�������ʋy�ш����L������p���ĎZ�o�����^���̍ő嗬�ʂɑ����{�������ʂ̏[���x�́A�ʕ\��\���̂Ƃ���ł���B

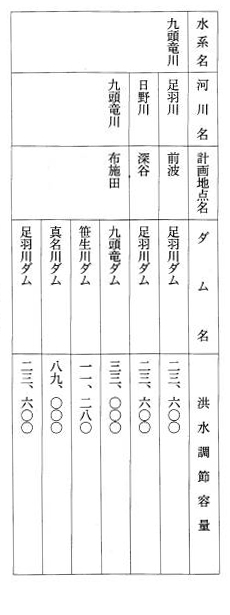

�@��w�E�̊e�͐�ɂ��ẮA�v��n�_�̏㗬�ɂ����č^�����ߋ@�\�����_���̖��̋y�ѓ��Y�_���̍^�����ߗe�ʂ́A�ʕ\��\���̂Ƃ���ł���B

�@��w�E�̊e�͐�ɂ��ẮA�H�����{��{�v��̍���ɓ�����p�����ߋ��̍^���ɂ����āA�_���ɂ�鎡����̌��ʂ܂��A�����L������p���ĎZ�o�����v��n�_�ɂ�����^���̍ő嗬�ʂ́A�ʕ\��\��̂Ƃ���ł���B

�@��w�E�̊e�͐�ɂ��ẮA�v��n�_�ɂ�����v�捂�����ʋy�у_���ɂ�鎡����̌��ʂ̌����݂́A�ʕ\���\�̂Ƃ���ł���B

�@��w�E�̊e�͐�ɂ��ẮA�v�捂�����ʂɑΉ����鐅�ʂ́A�ʕ\���\��̂Ƃ���ł���B

�@��w�E�́u��{�������ʂɑΉ����鐅�ʁv���A��{�������ʂɑ������闬�ʂ��v�捂�����ʂƂ����ꍇ�̌v�捂���ʂɑ������鐅�ʂł���Ƃ����ꍇ�ɂ́A���Y���ʂ́A�O��ƂȂ�͓��������ɂ��Ď�X�̌�������������ŋ��߂���ׂ����̂ł���A���̐��l��e�ՂɌ���ł�����̂ł͂Ȃ��B�܂��A���ɓ��Y�������s���Ƃ����ꍇ�ɂ́A����Ȍo��y�ю��Ԃ�v������̂ł���B

�@��w�E�̃_�������ɂȂ����̂Ƃ��Čv�捂�����ʂ̑����ʂ��Z�o���Ă���͐�ɂ����铖�Y�����ʂ́A�ʕ\���\��̂Ƃ���ł���B

�@��w�E�̊e�͐�ɂ��ẮA�_�������ƐR�c�ψ���Ώۃ_���݂̂ɂ��^�����ߌ��ʂ�������Ōv�捂�����ʂ���߂��Ă��鑫�H��y�ѓ����������A�_�������ƐR�c�ψ���Ώۃ_���ȊO�̋�̂̌v�悪�m�肵�Ă��Ȃ��_���̍^�����ߌ��ʂ���������Ōv�捂�����ʂ���߂��Ă��邱�Ƃ���A���Ƀ_�������ƐR�c�ψ���Ώۃ_���݂̂��Ȃ����̂Ƃ����ꍇ�̌v�捂�����ʂɑ������闬�ʂ����肷�邱�Ƃ͗e�Ղł͂Ȃ��B�܂��A���Y���ʂ��v�捂�����ʂƂ����ꍇ�̌v�捂���ʂɑ������鐅�ʂ́A�O��ƂȂ�͓��������ɂ��Ď�X�̌�������������ŋ��߂���ׂ����̂ł���A���̐��l��e�ՂɌ���ł�����̂ł͂Ȃ��B�܂��A���ɓ��Y�������s���Ƃ����ꍇ�ɂ́A����Ȍo��y�ю��Ԃ�v������̂ł���B

�@��w�E�̊e�͐�ɂ��ẮA�v�扡�f�`�ɌW��ᐅ�H�̉͏��̍����i�ȉ��u�v��͏����v�Ƃ����B�j�̌��z�i�ȉ��u�͏����z�v�Ƃ����B�j�́A�ʕ\���\�O�̂Ƃ���ł���B

�@�Ȃ��A�͓��v���A�e�x�W���͒�߂Ă��Ȃ��B

�@��w�E�̊e�͐�ɂ��ẮA�v��͏������тɍ��y�щE�݂̌v�扡�f�`�ɌW���h�̍����i�ȉ��u�v���h���v�Ƃ����B�j�́A�ʕ\���\�l�̂Ƃ���ł���B

�@��w�E�̊e�͐�ɂ��ẮA�����͓̉��̌v�捂���ʈȉ��̒n�Ս��̕��ϒl�i�ȉ��u���ω͏����v�Ƃ����B�j���тɍ��y�щE�݂̌����̒�h���́A�ʕ\���\�܂̂Ƃ���ł���B

�@��w�E�̊e�͐�ɂ��ẮA���ω͏����̉ߋ��̐��ڂ́A�ʕ\���\�Z�̂Ƃ���ł���B

�@��w�E�̊e�͐�ɂ��ẮA�H�����{��{�v��̍���ɓ�����l�������ߋ��̍^���Ɋւ��A�v��n�_�㗬��̌��ݏȂ̉J�ʊϑ����ɂ�����^���O��l���Ԃ̎��ԕʍ~�J�ʋy�ьv��n�_�㗬��̋C�ے��̒n��C�ۊϑ������ɂ�����^���O��l���Ԃ̎��ԕʍ~�J�ʂ́A���ꂼ��ʕ\���\���y�ѕʕ\���\���̂Ƃ���ł���B

�@�g���ɂ����鐅�ʊϑ����i�v�A��x�A�ÎR�A�͓c���A���x�A�Ð��A���y�ь��j�̕����Z�N�Z������㌎�܂ł̖����̗��ʂ́A�ʕ\���\��̂Ƃ���ł���B

�@�Ȃ��A��˒n�_�͗��ʊϑ����s���Ă��Ȃ��B

�@�g��쐅�n�̊e�_���i�������e�ʌܕS���������[�g���ȏ�̂��̂Ɍ���B�j�ɂ����镽���Z�N�Z������㌎�܂ł̖����̒����ʁA�����ʋy�ѕ����ʂ́A�ʕ\��O�\�̂Ƃ���ł���B

�@�g���ɂ�����搅�����̊J�n�Ɋւ����ʓI�ȏ����͐ݒ肳��Ă��炸�A��̓I�Ȏ搅�����ɂ��ẮA�_���̒����A�C�ۏ��܂��A�g���̊������ɂ�����W�����ҊԂ̐����������s�����߁A�����҂ō\�������g��쉺�������p�A�����c��ɂ����āA�������肳��Ă���B

�@�����Z�N�̎搅�����̌o�߂́A���̂Ƃ���ł���B

| �������� | ����g��쉺�������p�A�����c��̊J�ÁB |

| �������� | ����g��쉺�������p�A�����c��̊J�ÁB |

| �����\�ܓ� | ���R���������{���̐ݒu�B |

| �����\���� | ��O��g��쉺�������p�A�����c��̊J�ÁB |

| �����\��� | �_�Ɨp���ɂ��Č\�p�[�Z���g�A�H�Ɨp���y�ѐ����p���ɂ��ē�\�p�[�Z���g�̎搅�����̊J�n�B |

| ������\�� | ��l��g��쉺�������p�A�����c��̊J�ÁB |

| ������\��� | ��܉�g��쉺�������p�A�����c��̊J�ÁB�_�Ɨp���ɂ��Ď��\�p�[�Z���g�̎搅�����̊J�n�B |

| ������\���� | ��Z��g��쉺�������p�A�����c��̊J�ÁB�~�J�ɂ��A�_�Ɨp���ɂ��Č\�p�[�Z���g�ւ̎搅�����̊ɘa�B |

| �������� | �掵��g��쉺�������p�A�����c��̊J�ÁB |

| �����\��� | �_�Ɨp���ɂ��Ď��\�p�[�Z���g�̎搅�����̊J�n�B |

| �����\�ܓ� | �攪��g��쉺�������p�A�����c��̊J�ÁB |

| �����\�Z�� | �H�Ɨp���y�ѐ����p���ɂ��ĎO�\�p�[�Z���g�i�ڕW�l�j�̎搅�����̊J�n�B |

| ������\�O�� | �~�J�ɂ��A�搅�����̈ꎞ�����B |

| ������\���� | ����g��쉺�������p�A�����c��̊J�ÁB�_�Ɨp���ɂ��Č\�p�[�Z���g�A�H�Ɨp���y�ѐ����p���ɂ��ē�\�p�[�Z���g�̎搅�����̊J�n�B |

| �㌎�O�\�� | �~�J�ɂ��A�搅�����̈ꎞ�����B |

| �\���O�� | ��\��g��쉺�������p�A�����c��̊J�ÁB�搅�����̑S�ʉ����B |

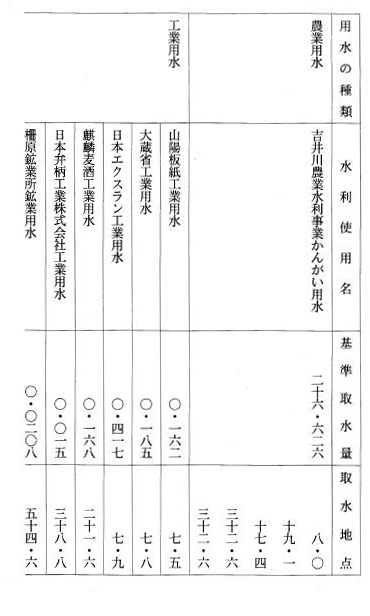

�@�g���ɌW��_�Ɨp���A�e�H�Ɨp���y�ъe�����p���i��搅�ʂ�c�����Ă�����̂Ɍ���B�j�̊�搅�ʋy�ю搅�n�_�́A�ʕ\��O�\��̂Ƃ���ł���B

�@�����Z�N�Z������㌎�܂łɁA�g��삩��搅���ꂽ�_�Ɨp���A�e�H�Ɨp���y�ъe�����p���i�����̎搅�ʂ�c�����Ă�����̂Ɍ���B�j�̖����̎搅�ʂ́A�ʕ\��O�\��̂Ƃ���ł���B

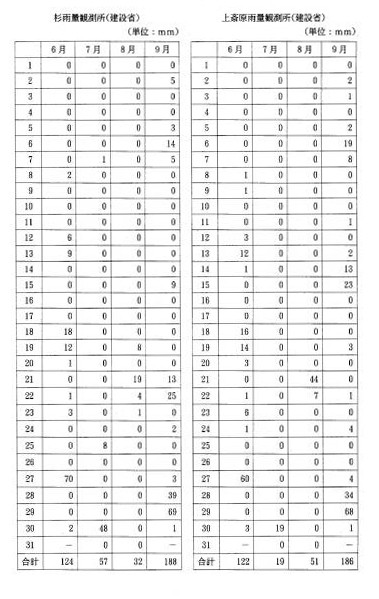

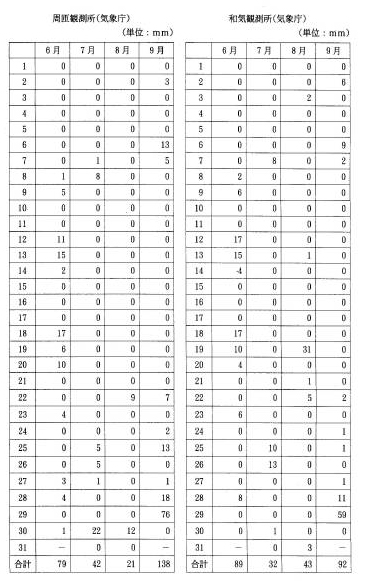

�@�g��여��ɂ�����ϑ����ʂ̕����Z�N�Z������㌎�܂ł̖����̍~���ʂ́A�ʕ\��O�\�O�̂Ƃ���ł���B

�@��w�E�̗p���ɌW�邩���ʐς̓���́A�ʕ\��O�\�l�̂Ƃ���ł���B

�@��v�����@�̕����Z�N�x���Z�����ɂ�����א���_���y�і�c�_���Ɋւ���w�E�ɂ��ẮA���葽�ړI�_���@�i���a�O�\��N�@����O�\�܍��j��l���ꍀ�ɋK�肷���{�v����쐬����ɓ�����A�W�@�֓��Ƌ��c���d�˂�ƂƂ��ɁA�n��Z���̈ӌ����\���l�����A���Ƃ݂̍�����ɂ��đ����I�Ȓ�����}��悤���߂��|�ł���ƔF�����Ă���B

�ʕ\���

�ʕ\���

�ʕ\��O

�i���j�@��@������̗����v���́A���l����n�_�㗬��̒l�ł���A������̗����v���́A�Ό���n�_�㗬��̒l�ł���B

�@�@�@�@��@�x�؎��Ԃ̒P�ʂ́A���Ԃł���B

�@�@�@�@�O�@�x�؎��Ԃ́A��n�_�㗬��Ŏg�p���Ă���x�؎��Ԃł���B

�ʕ\��l

�i���j�@��@���́A����l�ł���B

�@�@�@�@��@�~�J�ʂ̒P�ʂ́A�~�����[�g���ł���B

�@�@�@�@�O�@�~�J�ʂ́A���̔N�̍ő�̗��敽�ωJ�ʂł���B

�@�@�@�@�l�@�����N�����́A���Y�~�J�̏����ł���B

�@�@�@�@�܁@���g���厛�n�_�ɂ��ẮA���ԉJ�ʂł���B

�@�@�@�@�Z�@�L�ڂ���Ă��Ȃ��ӏ��́A�s���ł���B

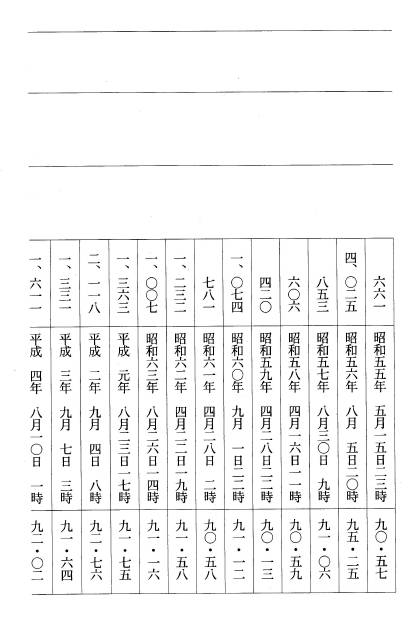

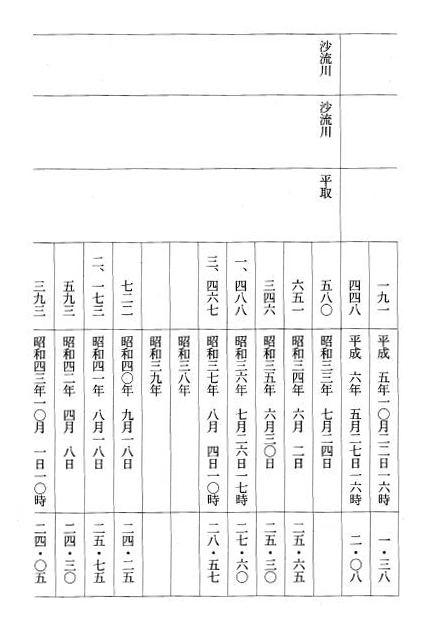

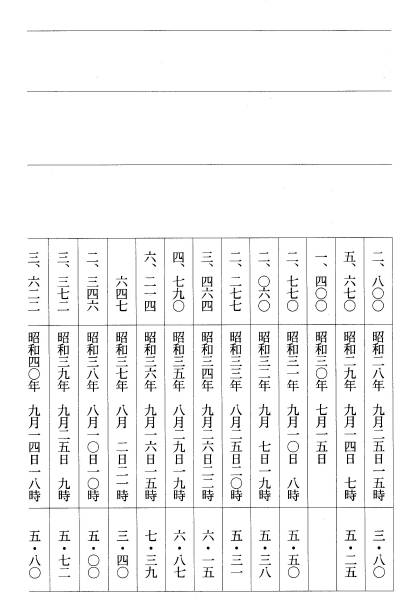

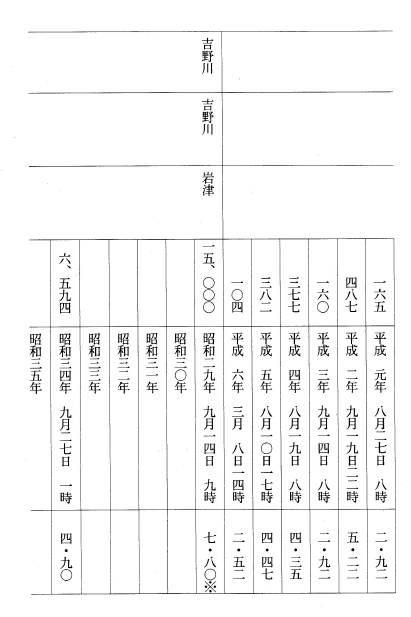

�ʕ\���

�i���j�@��@���́A����l�ł���B

�@�@�@�@��@�ő嗬�ʂ́A���̔N�̍ő�̗��ʂł���B

�@�@�@�@�O�@�ő嗬�ʂ̒P�ʂ́A�������[�g�����b�ł���B

�@�@�@�@�l�@���ʂ́A�ʐ��W�̒l�ł���A�P�ʂ̓��[�g���ł���B

�@�@�@�@�܁@���g���厛�n�_�ł́A���ʊϑ����s���Ă��Ȃ��B

�@�@�@�@�Z�@�K��얜�Βn�_�̏��a�O�\�l�N�ȑO�̐��l�́A�ߖT�̍�c�n�_�ɂ�����ϑ��l�ł���B

�@�@�@�@���@�g����˒n�_�̏��a�Z�\��N�ȍ~�̐��l�́A�ߖT�̒Ð��n�_�ɂ�����ϑ��l�ł���B

�@�@�@�@���@�߉��Ï��n�_�̏��a�ܔN����\���N�܂ł̐��l�́A�ߖT�̖����n�_�ɂ�����ϑ��l�ł���B

�@�@�@�@��@�����씋���n�_�̐��l�́A�ߖT�̉��Βn�_�̊ϑ��l�ł���B

�@�@�@�@��Z�@�L�ڂ���Ă��Ȃ��ӏ��́A�s���ł���B

�ʕ\��Z

�i���j�@�P�@�L�ڂ���Ă��Ȃ��ӏ��́A�s���ł���B

�@�@�@�@�Q�@�ϑ��l�ɂ́A���a�Q�X�N�P�Q���P�O�������{�ߑ�W�U���~���ʒ�����ƋK��������P�P���Ɋ�Â����L�J�ʌv�ɂ��ϑ��̌��ʂ̕���s���Ă��Ȃ����̂��܂ށB

�@�@�@�@�R�@�ϑ��l�ɂ́A�����f�[�^���ߖT�̊ϑ����f�[�^���琄�����⊮���Ă�����̂��܂ށB

�ʕ\�掵

�i���j�@�L�ڂ���Ă��Ȃ��ӏ��́A�����ł���B

�ʕ\�攪

�i���j�@�@�킪�K�v�ȍő�̐[���̒P�ʂ́A���[�g���ł���B

�ʕ\���

�i���j�@�K�v�ƂȂ��h�̐��グ���̒P�ʂ́A���[�g���ł���B

�ʕ\��\

�i���j�@��@�K�v�ƂȂ��h�̈ړ����̒P�ʂ́A���[�g���ł���B

�@�@�@�@��@�K�v�ƂȂ��h�̈ړ����́A���E�ݒ�h���ꂼ��̕K�v�Ȉړ����̍��v�l�ł���B

�ʕ\��\��

�i���j�@����ʐς̒P�ʂ́A�����L�����[�g���ł���B

�ʕ\��\��

�i���j�@�~�J�ʌv�Z�l�y�ьv��~�J�ʌ���l�̒P�ʂ́A�~�����[�g���ł���B

�ʕ\��\�O

�i���j�@��@�~�J�ʂ̒P�ʂ́A�~�����[�g���ł���B

�@�@�@�@��@�~�J�ʂ́A���̔N�̍ő�̗��敽�ωJ�ʂł���B

�@�@�@�@�O�@�����N�����́A���Y�~�J�̏����ł���B

�@�@�@�@�l�@�L�ڂ���Ă��Ȃ��ӏ��́A�s���ł���B

�ʕ\��\�l

�i���j�@��@�ő嗬�ʂ̒P�ʂ́A�������[�g�����b�ł���B

�@�@�@�@��@�ő嗬�ʂ́A���̔N�̍ő�̗��ʂł���B

�@�@�@�@�O�@���ʂ́A�ʐ��W�̒l�ł���A�P�ʂ̓��[�g���ł���B

�@�@�@�@�l�@���H��O�g�n�_�̐��l�́A�ߖT�̓V�_���n�_�ɂ�����ϑ��l�ł���B

�@�@�@�@�܁@�L�ڂ���Ă��Ȃ��ӏ��́A�s���ł���B

�ʕ\��\��

�i���j�@��@�x�؎��Ԃ̒P�ʂ́A���Ԃł���B

�@�@�@�@��@�x�؎��Ԃ́A�v��n�_�㗬��Ŏg�p���Ă���x�؎��Ԃł���B

�ʕ\��\�Z

�i���j�@�ő嗬�ʂ̒P�ʂ́A�������[�g�����b�ł���B

�ʕ\��\��

�i���j�@��@��{�������ʂ̒P�ʂ́A�������[�g�����b�ł���B

�@�@�@�@��@�[���x�̒P�ʂ́A�p�[�Z���g�ł���B

�ʕ\��\��

�i���j�@��@�^�����ߗe�ʂ̒P�ʂ́A�痧�����[�g���ł���B

�@�@�@�@��@�_���́A���ݒ��̂��̂��܂ށB

�ʕ\��\��

�i���j�@�ő嗬�ʂ̒P�ʂ́A�������[�g�����b�ł���B

�ʕ\���\

�i���j�@�v�捂�����ʕ��тɃ_���̎�����̌��ʂ̌����݂̒P�ʂ́A���@���[�g�����b�ł���B

�ʕ\���\��

�i���j�@��@�v�捂�����ʂɑΉ����鐅�ʂ͌v�捂���ʂł���A�P�ʂ̓��[�g���ł���B

�@�@�@�@��@�v�捂�����ʂɑΉ����鐅�ʂ́A�����p���ϊC�ʂ���Ƃ��������ł���B

�@�@�@�@�O�@�v�捂�����ʂɑΉ����鐅�ʂ́A���H��ɂ��Ă͌v��n�_����E���L�����[�g�������n�_�A���̑��ɂ��Ă͌v��n�_�̒l�ł���B

�ʕ\���\��

�i���j�@�v�捂�����ʂ̑����ʂ̒P�ʂ́A�������[�g�����b�ł���B

�ʕ\���\�O

�i���j�@�͏����z�́A���H��ɂ��Ă͌v��n�_����E���L�����[�g�������n�_�A���̑��ɂ��Ă͌v��n�_�̒l�ł���B

�ʕ\���\�l

�i���j�@��@�v��͏����y�ьv���h���̒P�ʂ́A���[�g���ł���B

�@�@�@�@��@���́A�}�C�i�X�ł���B

�@�@�@�@�O�@�v��͏����y�ьv���h���́A�����p���ϊC�ʂ���Ƃ��������ł���B

�@�@�@�@�l�@�v��͏����y�ьv���h���́A���H��ɂ��Ă͌v��n�_����E���L�����[�g�������n�_�A���̑��ɂ��Ă͌v��n�_�̒l�ł���B

�ʕ\���\��

�i���j�@��@���ω͏����y�ь���̒�h���̒P�ʂ́A���[�g���ł���B

�@�@�@�@��@���ω͏����y�ь���̒�h���́A�����p���ϊC�ʂ���Ƃ��������ł���B

�@�@�@�@�O�@���ω͏����y�ь���̒�h���́A���H��ɂ��Ă͌v��n�_����E���L�����[�g�������n�_�A���̑��ɂ��Ă͌v��n�_�̒l�ł���B

�ʕ\���\�Z

�i���j�@��@���ω͏����̒P�ʂ́A���[�g���ł���B

�@�@�@�@��@���ω͏����́A�����p���ϊC�ʂ���Ƃ��������ł���B

�@�@�@�@�O�@���H��ɂ��Ă͌v��n�_����E���L�����[�g�������n�_�ɂ����镽�ω͏����̉ߋ��̎����͂Ȃ��B

�ʕ\���\��

�i���j�@�P�@�L�ڂ���Ă��Ȃ��ӏ��͕s���ł���B

�@�@�@�@�Q�@�ϑ��l�ɂ́A���a�Q�X�N�P�Q���P�O�������{�ߑ�W�U���~���ʒ�����ƋK��������P�P���Ɋ�Â����L�J�ʌv�ɂ��ϑ��̌��ʂ̕���s���Ă��Ȃ����̂��܂ށB

�@�@�@�@�R�@�ϑ��l�ɂ́A�����f�[�^���ߖT�̊ϑ����f�[�^���琄�����A�⊮���Ă�����̂��܂ށB

�@�@�@�@�S�@�[�J�A�z�{�c�n�_�̏��a�Q�W�N�X���̍^�������N�����́A����ł���B

�ʕ\���\��

�i���j�@�L�ڂ���Ă��Ȃ��ӏ��́A�����ł���B

�ʕ\���\��

�ʕ\��O�\

�ʕ\��O�\��

�i���j�@��@��搅�ʂ̒P�ʂ́A�������[�g�����b�ł���B

�@�@�@�@��@�搅�n�_�͉͌�����̋����Ŏ����A�P�ʂ̓L�����[�g���ł���B

�ʕ\��O�\��

�ʕ\��O�\�O

�ʕ\��O�\�l

�i���j�@��@�P�ʂ́A�w�N�^�[���ł���B

�@�@�@�@��@�k�ݗp���A��ݗp���y�щ��ΒJ�p���͕������N�O�����݂́A�\�����p���͕������N�Z�����݂̃f�[�^�ł���B