答弁本文情報

平成九年五月三十日受領答弁第一六号

内閣衆質一四〇第一六号

平成九年五月三十日

衆議院議長 伊※(注)宗一郎 殿

衆議院議員秋葉忠利君提出苫田ダム建設事業に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員秋葉忠利君提出苫田ダム建設事業に関する質問に対する答弁書

一について

ダム等事業審議委員会(以下「審議委員会」という。)の運営は、同委員会自らの判断において行うこととしており、その審議の議事録の取扱いについては、それぞれの審議委員会において判断すべきものと考えている。

また、苫田ダム建設事業審議委員会の委員に配布した資料は別表第一のとおりであり、その内容は、苫田ダムの計画に関する説明、同ダムの計画に対する評価、同委員会の審議に対する要望等である。

「第二回苫田ダム建設事業審議委員会議事要旨」によれば、平成八年五月三十日に開催された第二回委員会において、「次回は、岡山大学環境理工学部に苫田ダム事業について第三者の立場で資料をとりまとめ説明するよう要請している」旨の委員長の発言を出席した各委員が了承したものである。

平成八年三月に岡山大学環境理工学部が作成した「苫田ダム計画に関する科学技術的評価」によれば、同評価は「主として科学技術的な立場から検討し、各機関ならびに各団体から出されている計画書、意見書等を参考にしながら、その見解をここにまとめることとした」というものであり、その作成に当たっては、同学部内に河野伊一郎同学部長を代表者とする検討グループが設けられたものである。

また、御指摘の「全資料」については把握していないが、建設省から同学部長に提供した資料は別表第二のとおりであり、その内容は、吉井川の治水計画に関する説明、苫田ダムの計画に関する説明及び同ダムに関する環境影響調査に対する評価である。

これまでに設置された十二の審議委員会のうち河川工学、環境分野等の専門家からなる調査専門委員会等を設置せずに学識経験者の見解を聴取したものにあっては、当該見解の作成に要した費用について、いずれも建設省及び審議委員会からの支出はない。

また、岡山大学環境理工学部長からは、その判断により無償で「苫田ダム計画に関する科学技術的評価」を作成したと聞いている。

公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱(昭和三十七年六月二十九日閣議決定)は、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律により土地等を収用し、又は使用することができる事業を行う者が、当該事業に必要な土地の取得等に伴う損失を補償する場合における基準を定めたものである。

一方、御指摘の「協力感謝金」は、岡山県及び吉井川下流受益市町によって設立された財団法人吉井川水源地域対策基金が、苫田ダム建設に対する協力に報いるために独自に交付しているものであると聞いている。

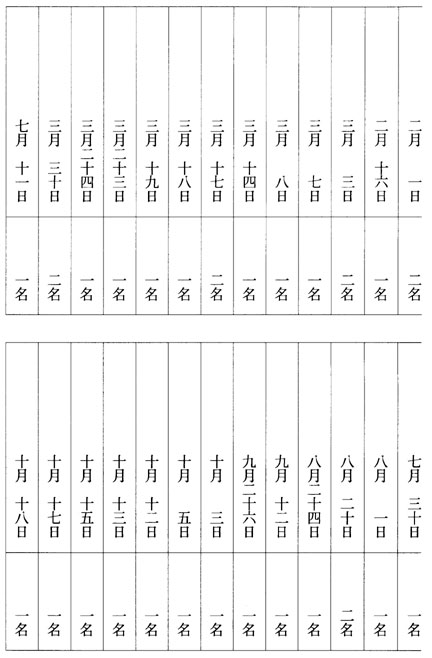

御指摘の「苫田ダム建設に伴う水没地権者のダム建設同意書」が提出されたという事実はないが、平成九年五月二十二日現在における苫田ダム建設事業のため必要な立入調査に対する同意書の提出年月日及び各提出年月日ごとの提出者の数は、別表第三のとおりである。

昭和四十七年度から平成七年度までの各年度の決算における苫田ダム建設事業に係る費用の内訳は、別表第四のとおりである。なお、苫田ダム建設事業に係る工事諸費は、治水特別会計法(昭和三十五年法律第四十号)第三条に規定する治水勘定に繰り入れられ、治水特別会計において一括して経理されるものである。

御指摘の「平成二年の苫田ダム基本計画変更後の建設に要する費用の概算額約一三五〇億円」及び「変更前の建設に要する費用の概算額約八八〇億円」の内訳は、それぞれ別表第五及び第六のとおりである。

御指摘の「苫田ダム完成に至るまでの建設に要する費用の概算額」は約千三百五十億円であり、その内訳は別表第五のとおりである。

昭和五十六年に算出した苫田ダムによる洪水調節効果によってもたらされる年間当たりの便益の額は、約百二十三億円である。

また、同ダムの管理に要する費用は、その完成後に必要とされる管理の内容に応じて明らかになるものである。

平成八年六月十日に苫田ダム建設事業審議委員会から提出された「苫田ダム建設事業についての答申」によれば、同委員会は、「本審議委員会としては、責任ある答申を行う観点から、苫田ダム計画の内容について、市民団体からの意見書も踏まえて、改めて事業者からの説明、更に岡山大学環境理工学部の見解を聞いた」上で、治水計画、利水計画、ダムの安全性及び自然環境への影響について評価を行っており、御指摘のような問題はないと考えている。

審議委員会の設置によるダム等事業に係る事業評価方策の試行の目的はダム等事業に対する地域の意見の的確な聴取にあることから、御指摘の「学識経験のある者」については、審議委員会の審議の対象となる事業(以下「審議対象事業」という。)の目的、内容等に対する地域の意見を理解し、これを審議委員会の意見に的確に反映させることができる者であることが必要と考えている。

審議委員会は、その構成を審議対象事業に対する地域の意見が的確に反映されるものとするため、関係都道府県知事及びその推薦する者を委員としており、地域住民等からの意見聴取等を含む委員会の運営もそれぞれの審議委員会自らの判断において行うこととしていることから、審議委員会の意見は、審議対象事業の目的、内容等に対する地域の意見を的確に反映し得る十分な審議が行われた上で述べられるものと考えており、このことは苫田ダム建設事業審議委員会においても同様であると考えている。

九についてにおいて述べた審議委員会の性格上、「ダム等事業に係る事業評価方策の試行について」(平成七年七月十四日建設省河開発第九十八号建設省河川局長通達)別紙「ダム等事業審議委員会設置・運営要領」等の趣旨に従った委員会の運営が行われた上で審議委員会の意見が述べられた場合には、基本的には、地域の意見が的確に聴取されているものと考えられる。

別表第一

別表第二

別表第三

別表第四

(注)単位は百万円である。

別表第五

(注)単位は百万円である。

別表第六

(注)単位は百万円である。