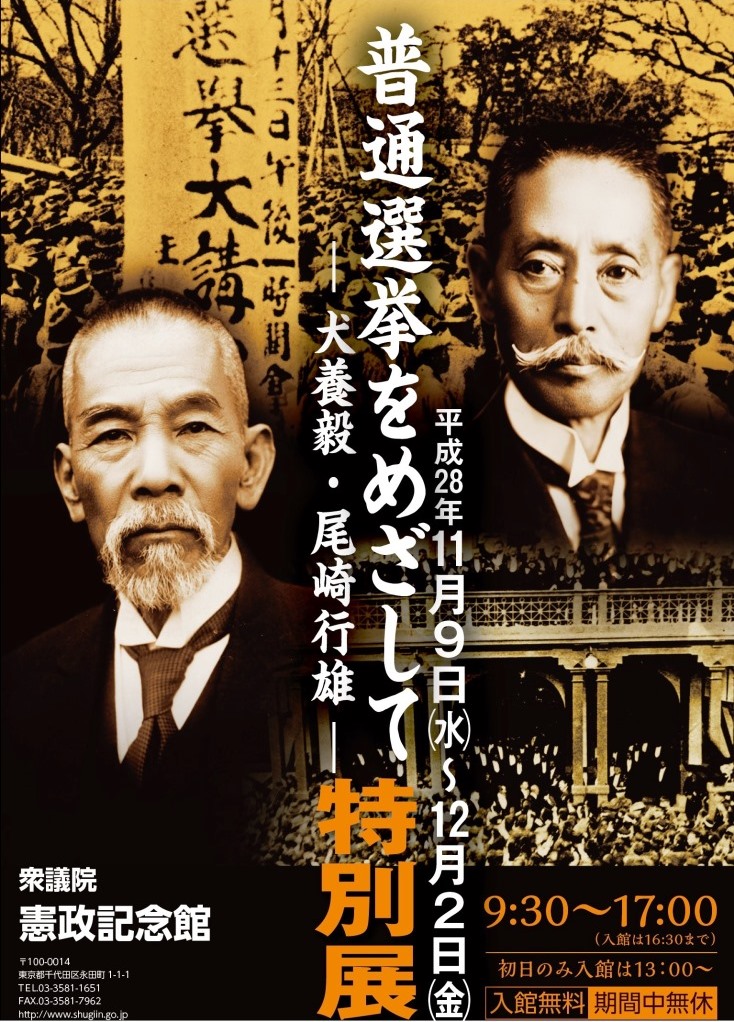

�u���ʑI�����߂����ā|���{�B�E����s�Y�|�v���ʓW

�����ʓW�T�v

�@����̓��ʓW�́A�c��������̂��ߔ����Ɖʊ��ɓ�������A���}�̕��s�����߁A���ʑI�������ɓw�߂����{�B�Ɣ���s�Y�̓������W�����ɂ��Љ�����܂��B

���W���̏Љ�

�P�D�c��ƂƂ��Ɂ|���{�B�E����s�Y�|

�@�@���z�̐��������߂ā@1890�N�i����23�j�`1912�N�i����45�j

�@�A�f���N���V�[�̍s���@1912�N�i�吳���j�`1932�N�i���a7�j

�Q�D�f��̌��{�B�E����s�Y

�R�D�I���̕���

�S�D�G�o�Z�|�����E�吳�̕��i�|

|

���J�Ïꏊ�E���ԁE�A�N�Z�X�� | ||

| �J�Ê��� | �F | ����28�N11��9���i���j����12��2���i���j ���Ԓ����x |

| �J�َ��� | �F | 9�F30�`17�F00�i���ق�16:30�܂Łj�@�������̂ݓ��ق�13:00���� |

| ��@�� | �F | �����s���c��i�c��1-1-1 |

| ��ʎ�i | �F | �������g���F�ۃm�����E���c���u����c�����O�w�v����2�ԏo�����k��7�� ��������E�L�y�����E��k���u�i�c���w�v����2�ԏo�����k��5�� �s �o �X :��63�n���u����c�����O�v���ԓk��3�� |

| �� �� �� | �F | ���� |

����ȓW���i

�P�D�c��ƂƂ��Ɂ|���{�B�E����s�Y�|

�@�@���z�̐��������߂ā@1890�N�i����23�j�`1912�N(����45)

|

1900�N�A�`�a�c�̗����u�������ۏ���ْ�����ƁA�ΊO�d�^��������オ����������B�ΊO�d���h�́A�߉q��Ƃ��đΘI���d�_���L�߂悤�ƍ���������̐ݗ����v�悵���B

���{�͂��̋@�𑨂��A�����{�}�̎咣���A�����̎x���₷���ΊO�ϋɘ_�֓]�����ē}���҉��}�邱�Ƃɂ����B���{�́A�߉q�ɓ�����̑��������𑣂�����𑗂��Ă���B

|

|

���Ă̏O�c�@�c���I���@�͑�2���R�����t�̎��ɉ�������A���̑�4���ɓ����t�ʼn����㏉�ƂȂ��7�I�����s��ꂽ�B���F��ڐЌ㏉�̑I���ƂȂ����́A

��I���搧�ւ̉����ɔ��������{�}�̑�ΐ����Ɠ����I����ɂȂ����B��Ή����̂��߂Ɍ��{���O�d���ɗ��邱�ƂɂȂ�ƁA����͖��������{�}���ł���n���̌㉇�҂ɒE�}�����߁A���{�Ɩ��p�̑������N��ʂ悤�C�������B

|

|

�j��������}��������錛���{�}�́A�����l�����߂������v�h�ƁA����ɔ������}�I�������錢�{�����v�h�ɂ��}���Η������������B

���v�h�́A��2���j���t�Ƃ̒�g�̏�Q�ƂȂ錢�{������I�ɏ������A�O�c�@�c���ɓ͂��o���B�������܌��{�炪�������咣�������߁A

�c���͏�����c�m�̑��ӂ����߂�ْ���������B����v�h�͑S���̌����{�}���ɂ��̓^������A���v�h�̍s����ᔻ�����B

���ǁA�Վ��}���J���ꌢ�{�̏����͔ی����ꂽ�B

|

�@�A�f���N���V�[�̍s���@1912�N�i�吳���j�`1932�N�i���a7�j

|

�j���t�����܂ł̌o�߂��߂���A�V���E���_�E�ȂNJe���ʂ��痤�R�̋��d�p���Ⓑ�B���̐ꉡ�ɔᔻ�����܂����B

���F��ł��n���x���Ō����i��E�����Ŕj���X���[�K���Ƃ������c�����������B���F��@�������߂Ă�������s�Y�͉�����ŔM�ق��A

���������}�̌��{�B��ƘA�g���Ă��̐擪�ɗ������B�j�͌��V�R���L���ɂ��ĂāA���Ԃ̐��ڂɕs����������ɂ��A

�u��Ӑ�S�^�����v�Ő����^�c�ɓ����錈�ӂ��q�ׂ��B

|

|

����͗L���҂ւ̐������������̎g���ƔC���A�c��Ȃǂ������ɍs���Ă����B��56��c��ł͎����ێ��@�ً̋}���߂ɂ�鐧�����A

1928�N�i���a3�j6���ɋN�������������E�����ȂǓc�����t�̓��O����ɑ��A�_�킪�W�J���ꂽ�B���N7���A�c���͔��E�����̏������߂���

�V�c�̐M�C�������Ď��E���A�قǂȂ��}������ƌ�C�Ƃ��Č��{�����F��قɏA�C�����B

|

�Q�D�f��̌��{�B�E����s�Y

|

����́A�쌛�O�h�̊e�}���ʑI���@�������L�O���Ċ��|�������̂ł���B

|

| �������q�̂��߂Ɏc�����P���̏��ł���B |

|

1922�N�i�吳11�j2���A���肪�����̎Ō����ōs��ꂽ���ʑI���̎��������߂�W��ʼn������Ă���p��`�������̂ł���B

|

|

1946�N4��10���A��㏉�̑��I�����s��ꂽ�B����͗��������ނ��Ă������A�O�d���̙�����̐��E�ɂ�藧���̓͂��o���Ȃ���A���I�����B

|

�R�D�I���̕���

|

���[���ɂ́A2�d�̊W��2��̌����݂����A���͒������Ɨ���l�����ꂼ��Ǘ������B�܂��A���[�̊J�n�ɓ�����A

�������͗���l�ƂƂ��ɓ��[�����J���āA�I���l�ɋ�ł��邱�Ƃ��������B����������Ƃ́A���݂ɂ������p����Ă���B

�Ȃ��A���[���ł́A����l�̂ق��x�@�������[���Ď������B

|

|

���I�@���z���L�O���āA�L�O�v�����ꂽ�B�\�ʂ͒����Ɣ����g�̃f�U�C���ŁA�c�������`����Ă���B���́A�����ǁE�ܙ��ǂ̏����Ƃ��āA

�L�O���_������[�t�Ȃǂ̐���Ɍg����Ă����B���ʂ͍����ւ̃f�U�C���ƂȂ�A�l�Ԃƌ{���`���ꕁ�ʑI���L�O�̕���������Ă���B

|

�S�D�G�o�Z�|�����E�吳�̕��i�|

|

���{�����m�̕�����Z�p��ϋɓI�Ɏ����ꂽ���ʁA�s�s���ł͐��m���̌��������сA�n�Ԃ�����A�K�X�����o�ꂵ���B

����ɁA�S���E�d�M�̊J�ʂ�X�ցE�w�Z�Ȃǂ̏����x�������n�݂��ꂽ�B����́A�����J���̏������Љ�����̂ł���B

|

|

����{�鍑���@�̔��z���āA1890�N11��25���A��1��鍑�c����W���ꂽ�B����ɂ��킪���͗������ƂƂ��Ă̓�����ނ��ƂƂȂ����B

��������K���ɐV�z���ꂽ����̉��c�����ɏ��o�@����c���̎p���`����Ă���B

|