答弁本文情報

昭和四十九年三月一日受領答弁第八号

内閣衆質七二第八号

昭和四十九年三月一日

衆議院議長 前尾繁三郎 殿

衆議院議員金瀬俊雄君提出空港計画のための需要予測等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員金瀬俊雄君提出空港計画のための需要予測等に関する質問に対する答弁書

一について

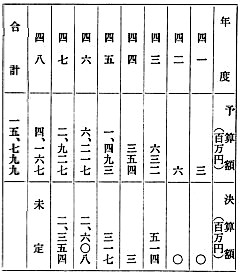

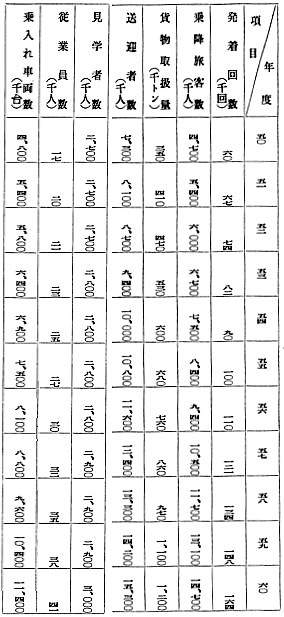

(1) 新東京国際空港(以下「成田空港」という。)の建設計画策定の前提とした成田空港の需要予測値は、次のとおりである。

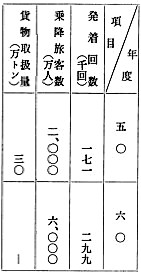

(2) 成田空港に国際線全便が移行した後の東京国際空港(以下「羽田空港」という。)の需要予測値は、次のとおりである。なお、送迎者数、見学者数、従業員数、乗入れ車両数は特に予測していない。

(1) 成田空港における離発着処理能力は、次のとおり予定している。なお、羽田空港については、三において答弁する。

(ア) 一期工事完成時(滑走路一本)

〇 一時間当たり処理能力 約三十回

〇 年間当たり処理能力 約十三万一千五百回

(イ) 二期工事完成時(滑走路三本、横風滑走路を含む。)

〇 一時間当たり処理能力 約六十回

〇 年間当たり処理能力 約二十六万三千回

(2) 本処理能力の算定に当たつては、次に掲げる基準に従つた。

(ア) 通常滑走路一本の場合の処理能力は、一時間に約三十回とされており、オープン・パラレル滑走路の場合は、その二倍の能力があるとされている。

(イ) 空港の離発着回数の時間分布については、いわゆる集中率(ピーク時一時間当たり発着回数を一日の全発着回数で除して得た率をいう。)を十二分の一として算出した。(集中率は、我が国及び米国連邦航空局の資料によれば、通常十一分の一から十四分の一の間の数値となる。空港計画に当たつては、十二分の一を使用するのが通例である。)

(ウ) 成田空港に予定される進入方式には、周回進入方式はなく、すべて直線進入方式を適用することとしている。したがつて周回進入方式のごとく風向別によつて処理能力が変化することはない。

(3) 航空交通は、進入管制から飛行場管制へ、若しくは、飛行場管制から進入管制へと管制上、一連の流れとして処理されるものであるから、ある空港に関して各管制業務別の処理能力が異なることはない。

(4) 成田空港に限らずエプロンにおいては、航空交通管制は行わない。

(1) 羽田空港における離発着処理能力は、昭和四十六年八月十九日付の通達により、次のとおり定めている。

〇 一時間当たり処理能力 三十四回

〇 三時間当たり処理能力 八十六回

〇 一日当たり処理能力 四百六十回

本処理能力の算定に当たつては、次に掲げる基準に従つた。

(ア) 通常滑走路一本の場合の処理能力は、二に示したとおり約三十回とされているが、羽田空港は、B及びCの二本の交差滑走路が有効であることから、三十四回を一時間当たりの処理能力の限度とした。

(イ) 集中率(二参照)は、昭和四十五年における実測値十三・八分の一を使用した。

(ウ) 風向別及び各管制業務別の処理能力が定められていないのは、成田空港と同様の理由によるものである。

(エ) 航空交通の遅延を吸収しかつ管制官のワークロードの軽減を図るため、いわゆる「待合せ理論」により連続するある時間帯ごとに凹凸を設け、平均遅延十分を基準として連続する三時間ごとの処理能力を八十六機に限定した。

(2) 空港における処理能力基準を設定する趣旨は、当該空港の処理能力の限界を明らかにすることにより、これを超えた航空交通による輻輳によつて惹起される遅延の発生を防止し、航空機の安全かつ円滑な発着を確保することにある。

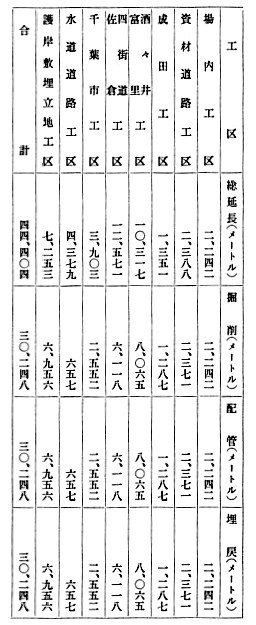

新東京国際空港公団の本格パイプラインの建設状況(昭和四十九年二月八日現在)は、次のとおりである。

成田空港燃料給油施設建設のための総経費の年度別予算額及び決算額は、次のとおりである。