答弁本文情報

昭和四十九年五月十日受領答弁第二〇号

内閣衆質七二第二〇号

昭和四十九年五月十日

衆議院議長 前尾繁三郎 殿

衆議院議員木原実君提出新東京国際空港公団が犯した消防法に係る違法行為に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員木原実君提出新東京国際空港公団が犯した消防法に係る違法行為に関する質問に対する答弁書

一について

(1) 航空燃料ジェットA1及びジェットBは、それぞれ消防法別表に掲げる第四類第二石油類及び第一石油類に該当する。

(2) 消防法第十条が指定数量以上の危険物の貯蔵又は取扱いについて制限しているのは、事故の発生を予防するとともに事故による被害の軽減を図る趣旨である。

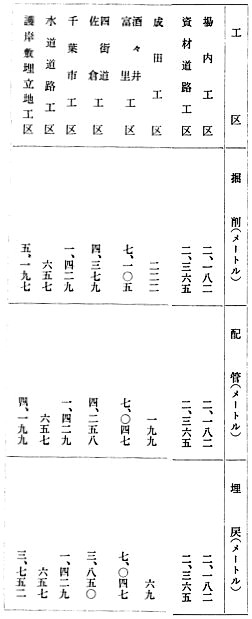

(1)及び(2) 関係地方公共団体の管轄区域において、本格パイプラインの建設工事に着手した日(パイプライン埋設に必要な掘削工事の開始の日)は、次のとおりである。

| 千葉市 | 昭和四十七年六月二十六日 | |

| 四街道町 | 昭和四十七年八月五日 | |

| 佐倉市 | 昭和四十七年八月二十五日 | |

| 酒々井町 | 昭和四十七年五月二十九日 | |

| 富里村 | 昭和四十七年六月二日 | |

| 成田市 | 昭和四十七年三月十五日(空港内は昭和四十六年十二月二十三日) |

(3) 本格パイプラインの建設状況(昭和四十七年十二月二十五日現在)は、次のとおりであり、これらの工事に必要な用地については確保されていたものである。

三について

(1)及び(2) 昭和四十六年十月一日付けで、新東京国際空港公団(以下「公団」という。)総裁から認可申請があり、同年十二月一日付けで運輸大臣が認可している。

(3) 御指摘のとおりである。

(4)から(7)まで 昭和四十七年四月二十四日付けで、公団総裁から新東京国際空港公団航空機給油施設の建設及び管理規程(以下「建設及び管理規程」という。)の承認申請があり、同年六月二十六日付けで運輸大臣が承認している。なお、その内容は関係者に周知されている。

(8)及び(9) 建設及び管理規程には完成検査の規定はないが、本格パイプラインについては、現在、石油パイプライン事業法による運輸大臣及び自治大臣の完成検査を受けることとなつている。

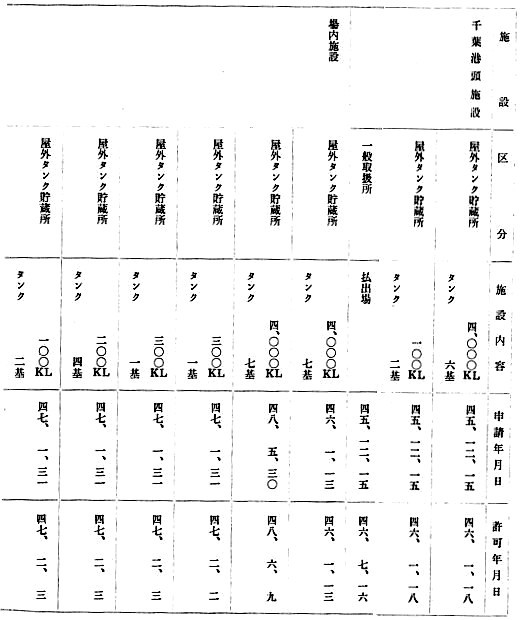

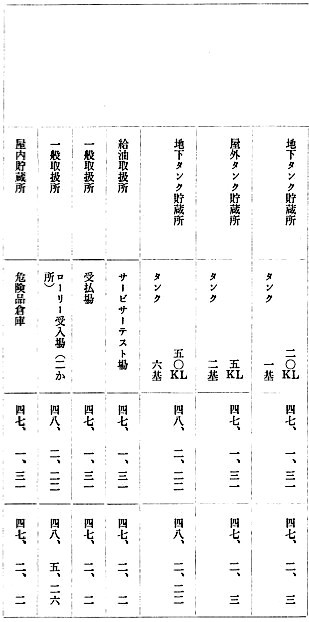

(1) 建設及び管理規程第三条に定めるターミナルに相当する千葉港頭施設及び場内施設については、次のとおり、消防法第十一条による申請及び許可がそれぞれなされている。

(2) 公団としては、消防法第十一条による設置許可の必要性について、関係地方公共団体に対し特段の問合せは行わなかつたと聞いている。

(3)から(6)まで 消防法第十一条第一項の規定による許可に係る権限のある者は、消防本部及び消防署を置く市町村の区域にあつては当該市町村長、その他の区域にあつては当該区域を管轄する都道府県知事とされている。

また、消防庁としては、本件の工事に関し法的に公式に報告又は通知を受けたことはなく、消防法第十一条の許可の必要性についての公文書による問合せを受けたこともないが、関係地方公共団体から本件工事が行われることについての情報を得たので、昭和四十七年四月八日、千葉市、四街道町、佐倉市、成田市及び千葉県の担当者を招集し、パイプライン施設の許可等を行う場合の統一的事務処理に関し必要な打合せを行つた。

(7) 公団は、昭和四十三年五月から昭和四十七年三月にかけて、運輸省、建設省、千葉県、千葉市等とパイプラインの安全性、施工方法及び道路等の占用の許可に関する手続等について打合せを行つた。

(8) 法律の運用等については、通常、当該法律を所管する行政庁の解釈に従つて処理されるべきであると考える。

(9) 道路法第三十二条並びに河川法第二十四条及び第二十六条の規定により、それぞれ道路管理者及び河川管理者の許可を受ける必要があるからである。

石油パイプライン事業法の施行前において、消防法第十一条の規定は、石油パイプラインに係る事業用施設に対しても適用があつたものと解されるが、当時本件工事を実施したことが同法第四十二条第一項第一号に定める要件に該当していたとは認められない。本格パイプラインについては、同法第十一条による許可申請がなされなかつたが、公団においては、当時における調査検討の結果を取り入れて安全性に対する十分な配慮に努めていたところであり、また、石油パイプライン事業法の制定により同法の規制を受けることとなり、消防法の適用が除外されることが予定されていたものである。

なお、消防庁においては、暫定パイプラインの設置に関し、成田市から口頭をもつて一般取扱所に含まれる施設の範囲について照会を受け、口頭で回答したことがある。

公団は、新東京国際空港公団法に基づいて、新東京国際空港の設置運営を行うものとして設立されたものであり、適材を適所に配置し、これが適切に運営されるよう配慮しているところである。