答弁本文情報

昭和五十五年二月二十二日受領答弁第二号

内閣衆質九一第二号

昭和五十五年二月二十二日

衆議院議長 ※(注)尾弘吉 殿

衆議院議員岩垂寿喜男君提出基地問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員岩垂寿喜男君提出基地問題に関する質問に対する答弁書

一について

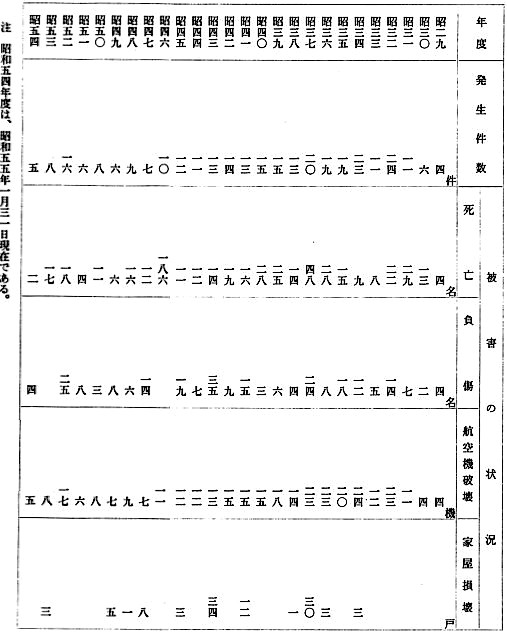

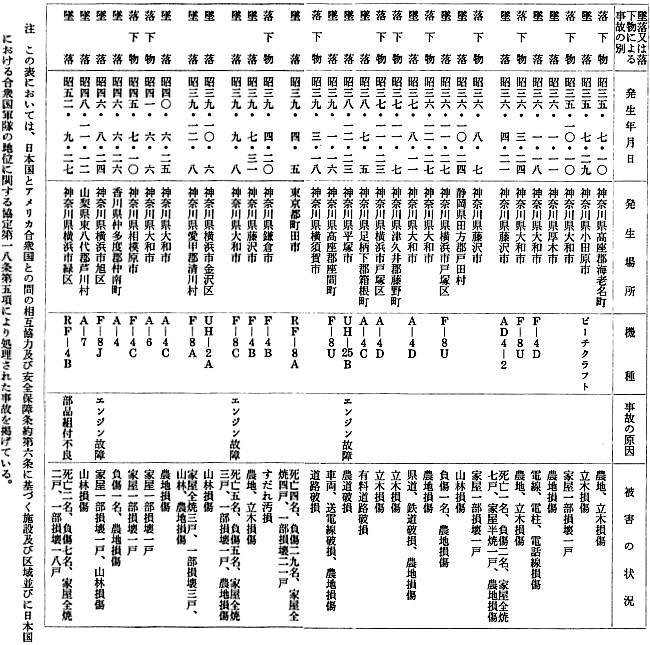

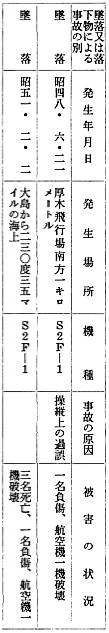

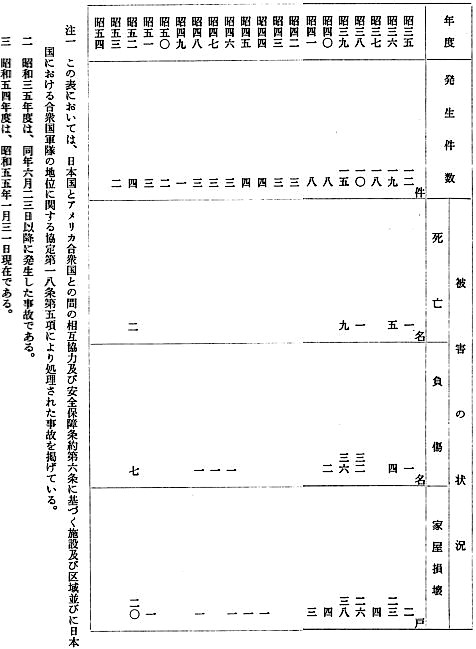

1から4まで 御質問の事故発生状況等については、別表第一から別表第四までに示すとおりである。

5 昭和五十五年一月三十一日現在の総飛行時間により算出した資料によれば、我が国におけるボーイング727の事故率(事故率は、飛行時間十万時間当たりの数値である。以下同じ。)は〇・三、ダグラスDC-8の事故率は〇・二となつている。また、昭和五十四年十二月三十一日現在の総飛行時間により算出した資料によれば、自衛隊のF―4Jファントムの事故率は、六・九となつている。

1及び2 厚木飛行場周辺における騒音についての調査は、次のとおり実施した。

第一次調査 昭和五十年八月二十五日から同月二十八日まで

第二次調査 昭和五十一年一月七日

第三次調査 昭和五十二年九月十二日から同月十四日まで

第四次調査 昭和五十二年九月二十七日

第五次調査 昭和五十二年十二月十九日から同月二十日まで

第一次調査では、厚木飛行場の滑走路の中心から、北側十三キロメートル、南側十二キロメートル、東側二キロメートル及び西側四キロメートルの範囲内の地域で、滑走路近傍では約五百メートルから約一キロメートル間隔に、その周辺部では約一キロメートルから約二キロメートル間隔に約二百の測定地点を選定し、これらの測定地点において調査を実施した。第二次調査から第五次調査までは、第一次調査の補足調査を実施し、主として機種別、季節別のデータを補足している。

これらの調査では、各測定地点において、調査員が普通騒音計を用い、厚木飛行場を使用して行われる航空機の離着陸等による騒音のピークレベル等を機種別に測定した。

これらの調査により得られた膨大な資料をもとにWECPNL値を算定し、八十五WECPNL以上の区域を基準として第一種区域を指定し、昭和五十四年九月五日防衛施設庁告示第十八号をもつて告示したところである。

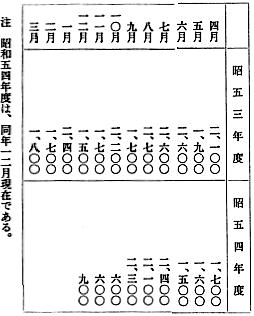

3 厚木飛行場における合衆国軍隊の航空機に係る昭和五十三年度及び五十四年度の月別の全管制回数の概数は、次のとおりである。

4 厚木飛行場における航空交通管制は、航空法等関係法規に基づいて、飛行場管制業務及び着陸誘導管制業務を行つており、厚木飛行場に離着陸するすべての航空機を対象として同一基準で管制している。

アメリカ合衆国及びドイツ連邦共和国の航空基地に関する航空機の騒音規制等は承知していないが、自衛隊の航空基地における騒音規制、飛行規制については、エンジンテスト、場周経路、場周高度、飛行時間帯等について各基地の立地条件に応じ、基地ごとに自主的に規制措置を講じているところである。

別表第一

別表第二

別表第三

別表第四