答弁本文情報

昭和六十二年三月二十七日受領答弁第一八号

内閣衆質一〇八第一八号

昭和六十二年三月二十七日

衆議院議長 原 健三郎 殿

衆議院議員上原康助君提出沖縄の米軍基地内の未契約者所有の土地に対する強制使用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員上原康助君提出沖縄の米軍基地内の未契約者所有の土地に対する強制使用に関する質問に対する答弁書

一の1について

裁決の申請において使用期間を二十年としたのは、日米安全保障条約の地位及びこれに伴う米軍の駐留、施設及び区域の今後の長期間の安定的使用の必要性、沖縄県に所在する施設及び区域の見通し得る将来の返還の見込み並びに土地所有者との合意による使用の著しい困難性等の事情・経緯を総合的に判断したことによるものである。

政府としては、昭和六十二年二月二十四日沖縄県収用委員会が裁決した裁決書(以下「裁決書」という。)について慎重に検討した結果、当面の使用権原を取得し得ることその他諸般の事情を考慮し、これを受け入れることとしたものであり、裁決書の内容について申し述べることは差し控えたい。

なお、本土において日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号。以下「駐留軍用地特措法」という。)により裁決申請した使用期間が今回のように大幅に短縮された例はない。

裁決の申請において使用期間を二十年としたのは、一の1についてにおいて述べたとおりであり、御指摘は当たらない。

損失補償の方法は、駐留軍用地特措法第十四条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第六十九条及び第七十条の規定によつている。損失の補償の対象者は、沖縄県内に千二百八十一名、沖縄県以外の都道府県に七百七十八名、外国に六名及び居所不明五名である。

なお、損失補償金は、一括払となつているが、これは使用期間十年及び五年に対するものである。

将来の措置については、必要があれば、その都度判断されるべきである。

裁決に係る土地は、米軍の用に供する必要があるものであり、使用の手続を取りやめる考えはない。

裁決書によれば、損失補償金は、土地ごとに十年分又は五年分を一括して算定しており、また昭和五十七年四月一日の裁決においても同じ方法により算定しているので、年間坪当たり金額及び対前年度増加率については算出できない。

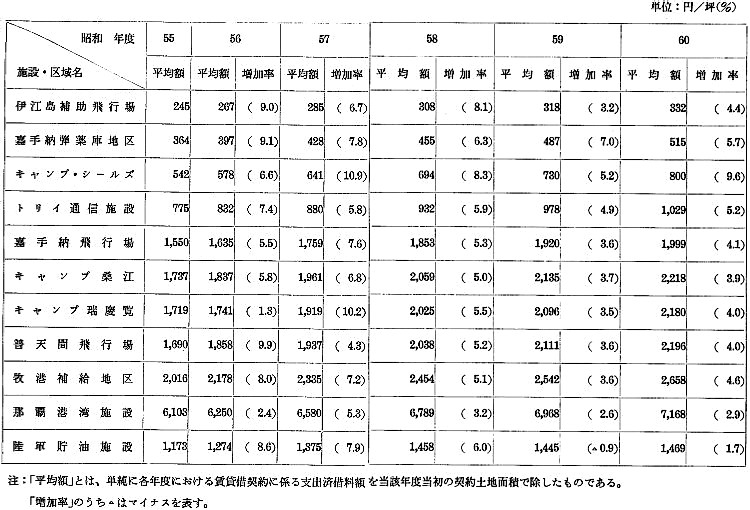

裁決に係る十一の施設及び区域内に所在する土地で契約により使用権原を取得している土地(以下「契約土地」という。)の各筆の土地の位置境界が明らかとなつた昭和五十五年度から昭和六十年度までの各年度における一坪当たりの平均借料及び対前年度増加率については、別表のとおりである。

裁決書によれば、損失補償金は、中間利息の控除率については年三パーセントと定め、ライプニッツ式算出方法により算出している。

また、昭和五十七年四月一日の裁決においては、中間利息の控除率を年五パーセントと定め、同じ算出方法により算出している。

裁決に係る補償金は、駐留軍用地特措法第十四条の規定により適用される土地収用法第九十五条第一項の規定により、権利取得裁決において定められた権利取得の時期までに払渡しを行つている。

契約土地に係る借料は、各年度、駐留軍ノ用ニ供スル土地等ノ損失補償等要綱(昭和二十七年七月四日閣議了解)等により算定した価格をもとに土地所有者と協議して定め、支払つている。

土地を使用することについて理解を示し、契約を締結した当該土地所有者の協力に報い、かつ、将来にわたつて協力を得るため、一定の金員を支給してきたところである。これまでの実績は、次のとおりである。

支払総額 約三十三億二千八百万円

対象者数 延約七万五千名

一人当たりの金額 一万円から七万円

損失補償金は、駐留軍用地特措法第十四条の規定により適用される土地収用法の定めるところにより裁決されたものであり、この補償金の取扱いについては、それぞれ関係法令の定めるところによるものである。

土地の使用権原は、当該土地の所有者との合意により取得することが望ましいところであり、日時、場所等土地所有者の意向等を配慮しつつ、その合意が得られるよう交渉を行つたものである。今後とも土地所有者との合意により土地を使用できるよう引き続き努力する所存である。

別 表

施設・区域別借料平均額及び対前年度増加率