答弁本文情報

平成十五年二月二十一日受領答弁第四二号

内閣衆質一五五第四二号

平成十五年二月二十一日

衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員北川れん子君提出未成年者などの収容と退去強制に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員北川れん子君提出未成年者などの収容と退去強制に関する質問に対する答弁書

一について

児童の権利に関する条約(平成六年条約第二号。以下「児童の権利条約」という。)第三条1の「児童の最善の利益が主として考慮される」とは、行政当局等が児童(児童の権利条約第一条に規定する「児童」をいう。以下同じ。)に関する措置をとるに当たり考慮する事項のうち、児童の最善の利益を主要なものの一つとして考慮することを求めるものであって、父母の利益、公共の利益等児童の利益以外の要素を考慮することを排除するものではないと考えられるので、これら様々な要素を考慮に入れた結果、児童の不利益になるような措置がとられることも必ずしも排除されるものではないと解される。

お尋ねの「就学中の未成年者や、その養育親の、退去強制をしない取り扱いを明記した法律あるいは基準をもうけること」については、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第五十条に規定する法務大臣の裁決の特例による在留の許可において、在留を希望する理由、家族状況、生活状況、素行、内外の諸情勢その他諸般の事情を「児童の最善の利益」の観点からも総合的に考慮しているところであり、また、御指摘の未成年者等を一律に退去強制しないこととすると、公正な出入国の管理を図ることが困難となることから、適当でないと考える。

退去強制手続における収容は、退去強制事由の有無の審査を円滑に行い、退去強制処分が確定したときには被退去強制者の送還を確実に実施するため、その身柄を確保するとともに、被退去強制者の本邦における在留活動を禁止する目的から行っているものである。

一についてで述べたとおり、児童の権利条約第三条は、公共の利益等を考慮に入れた結果、児童の不利益になるような措置がとられることを必ずしも排除するものではないと解されるので、右のような目的から行う退去強制手続における収容は、同条に違反しないものと考える。

一般に、入管法第六十一条の二に規定する「難民である旨の認定」(以下「難民の認定」という。)を受けた児童については、退去強制手続により収容されることはない。児童の権利条約第二十二条は、「適当な保護」及び「適当な措置」をとると規定するにとどまるので、難民の認定を申請した児童について、右に述べた目的から行う収容がなされたとしても、同条に違反するものではないと考える。

児童の権利条約第二十八条に規定する「教育についての児童の権利」は絶対的なものではなく、これに対する合理的な制限は許容されると解されており、退去強制手続における収容により、教育を利用する機会等が制限されたとしても、同条に違反するものではないと考える。

児童の権利条約第三十七条(b)に規定する「逮捕、抑留又は拘禁」とは、刑罰法規に違反したことを理由として自由をはく奪することを、同条(c)に規定する「自由を奪われたすべての児童」とは、刑罰法規に違反したことを理由として自由をはく奪された児童をそれぞれ指していると解されており、入国者収容所又は収容場(以下「収容所等」という。以下同じ。)に児童を収容することは、同条(b)又は(c)に違反するものではないと考える。

なお、収容令書又は退去強制令書の執行に際しては、年齢、健康状態等にかんがみ、人道的配慮を要する場合には、仮放免を許可するなど、児童の最善の利益にも十分配慮した運用を行っている。

児童の権利条約第九条1について、我が国は、「出入国管理法に基づく退去強制の結果として児童が父母から分離される場合に適用されるものではないと解釈するものであることを宣言」していることから、同条に抵触するとの御指摘は当たらない。

保護者の収容に伴い、児童相談所や親族に当該児童の保護を依頼した場合、当該保護者から虐待を受けていた等の特別な事情がある場合を除き、収容中の当該保護者に依頼先を伝えることとしており、また、被収容者処遇規則(昭和五十六年法務省令第五十九号。以下「処遇規則」という。)第五条ただし書により、保護又は看護を必要とする児童については、保護者と性が異なっても同室に収容することとしているので、お尋ねのような問題はないと考える。

違反調査のため外国人の住居等に入国警備官が赴く場合等においては、その性質上、抜き打ち的に行わざるを得ない。

小学校、中学校及び高等学校に在籍している児童を収容した場合には、本人又は本人の保護者から連絡しないよう要望がある場合を除き、在籍中の学校へ連絡するよう配慮しており、本人から申出があれば親族等への連絡も認めている。

違反調査のため外国人の住居等に入国警備官が赴いた場合において、意思疎通の可能な言語を解する者が児童しかいないときに、やむを得ず当該児童を介してその父母等と意思疎通を行うことはあるが、そのような場合を除き、当該児童を通訳とすることはない。

出入国の公正な管理を図るためには、児童であっても違反調査の対象となることは当然であり、入管法第二十七条も違反調査の対象として「第二十四条各号の一に該当すると思料する外国人」と規定し、児童を区別していない。

指紋の採取は、個人識別のため児童であっても必要であり、入管法第六十一条の七及び処遇規則第十二条に基づき行っているものである。

入管法第六十一条の七第四項に基づく身体検査は、危険物を持ち込む疑いがあるなど、保安上又は衛生上の支障がある場合を除き、着衣の上から行うこととしている。

これらに照らし、児童の権利条約第三十七条に抵触するとの御指摘は当たらず、以上のような取扱いに御指摘のような問題があるとは考えていない。

児童の権利条約第三十七条は、児童及びその家族の処遇について特に区別して法律に明記することまで求めるものではなく、御指摘は当たらないと考える。

なお、被収容者に対しては、児童も含め入管法第六十一条の七及び処遇規則により、収容所等の保安上支障がない範囲内においてできる限りの自由を与え、適正な処遇を行っている。

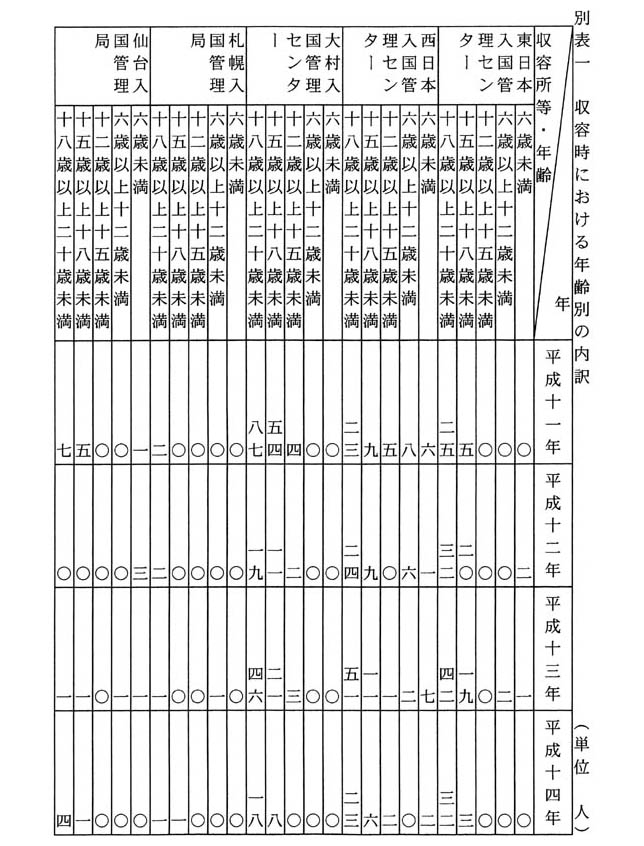

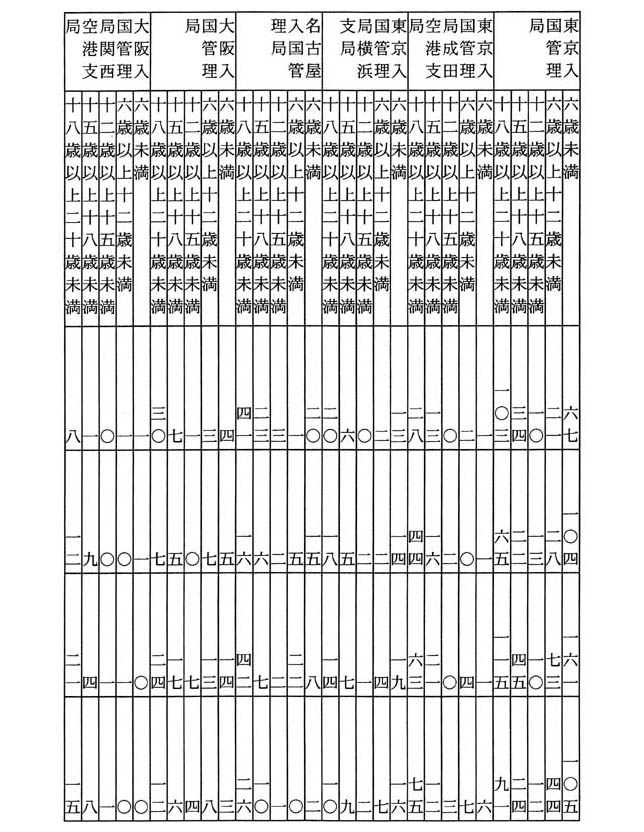

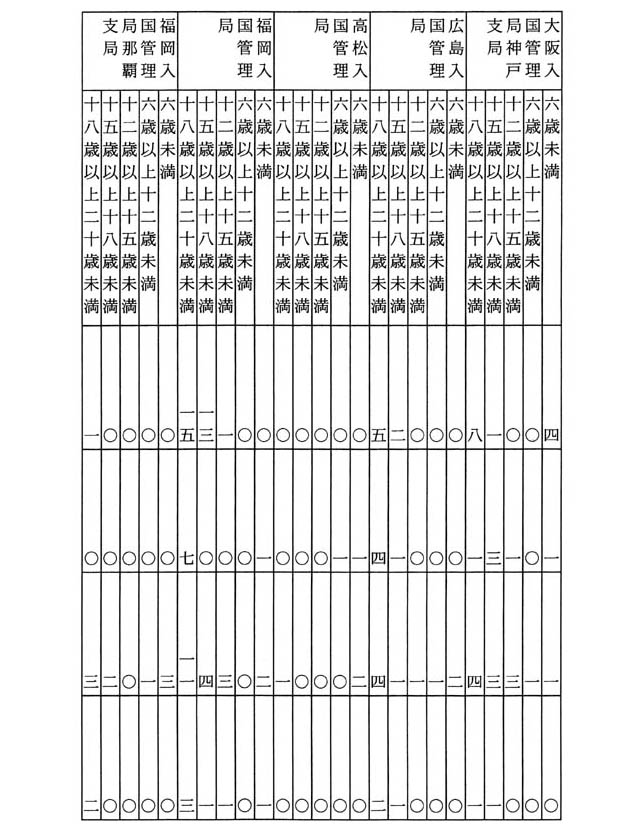

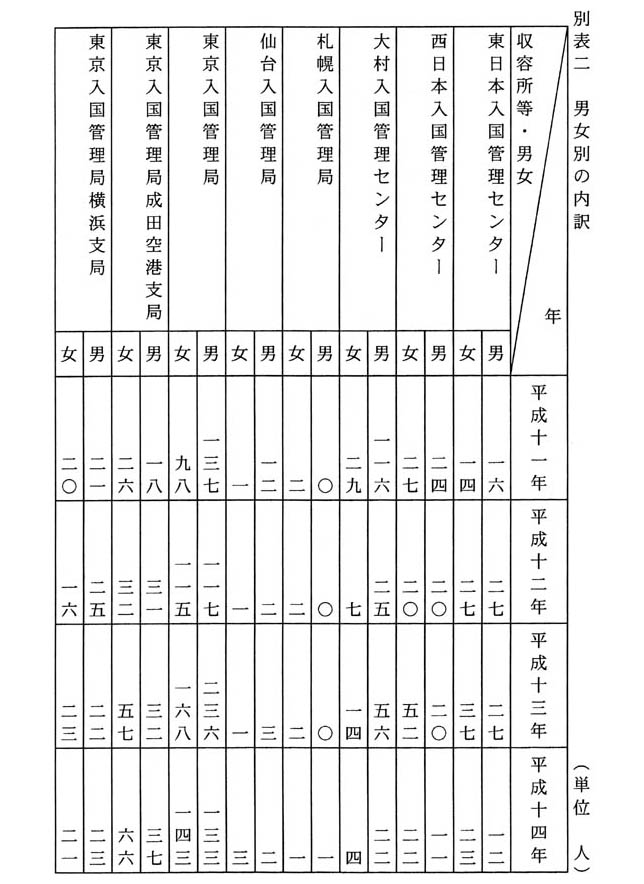

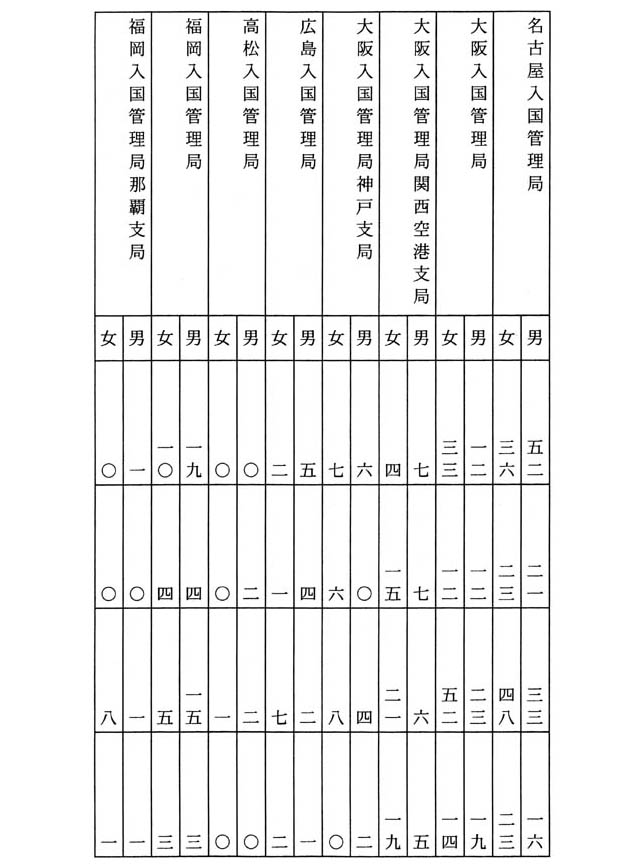

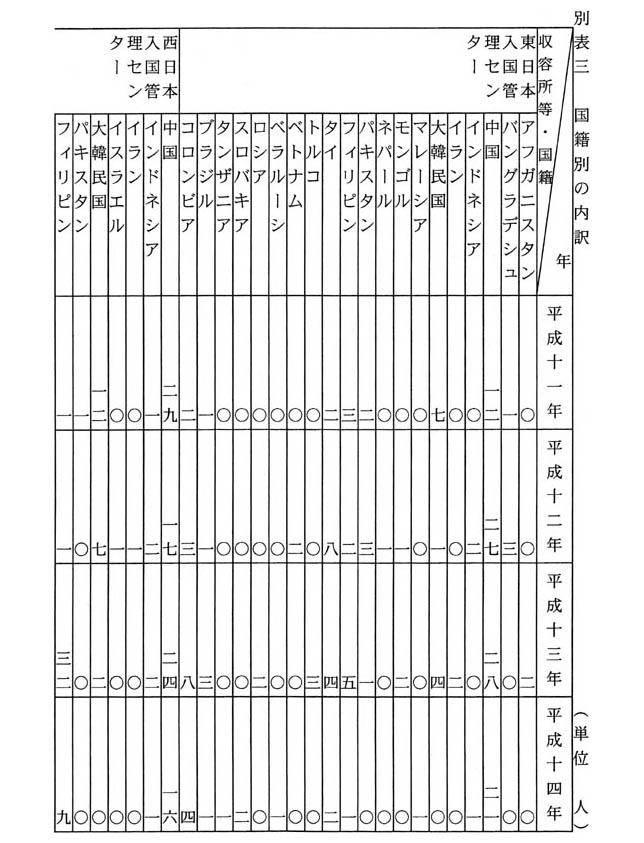

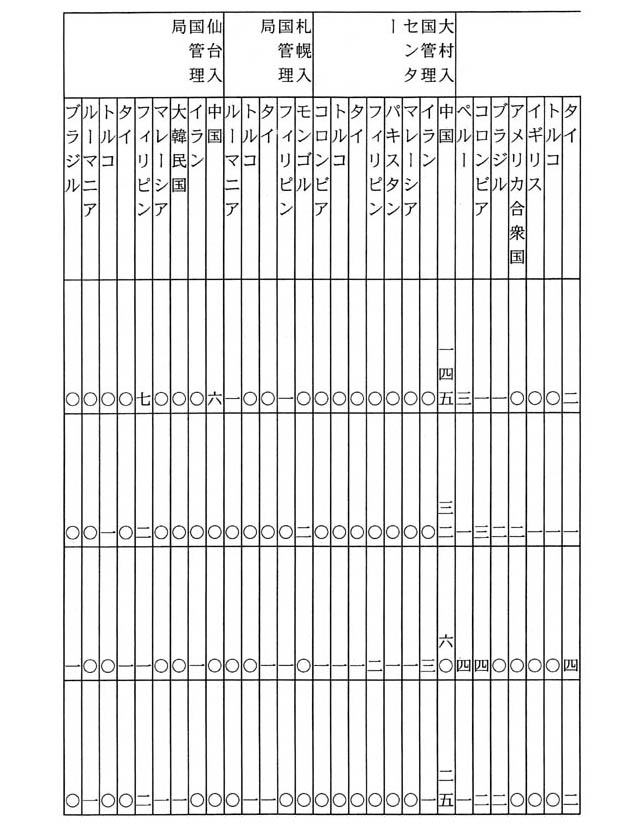

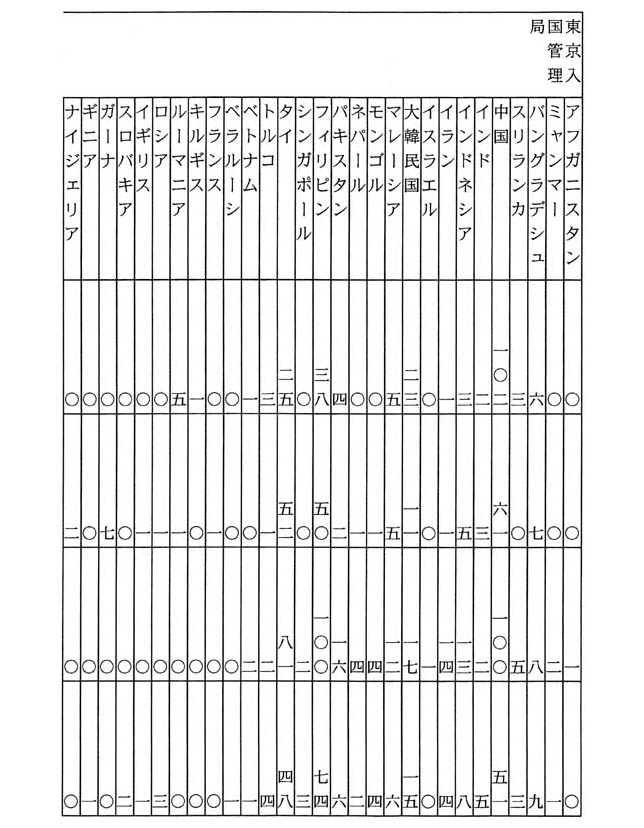

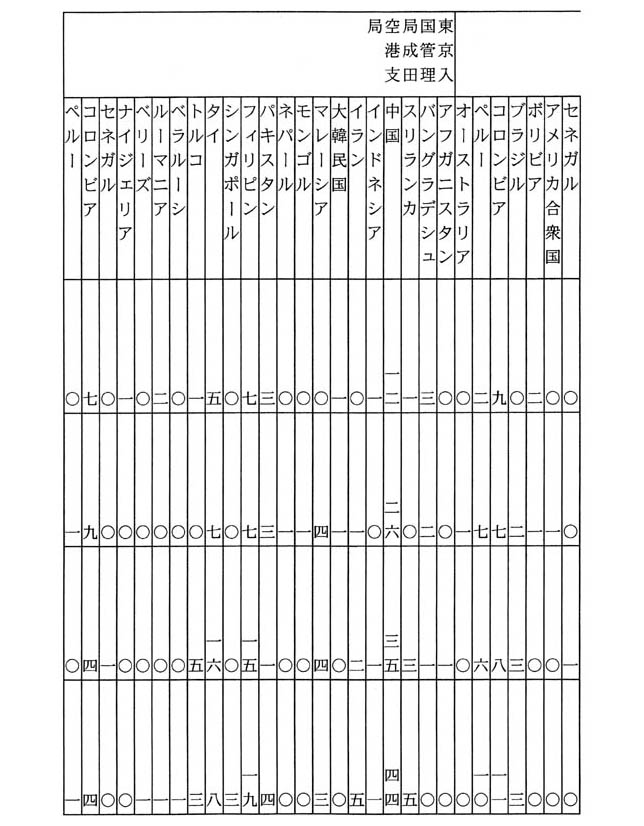

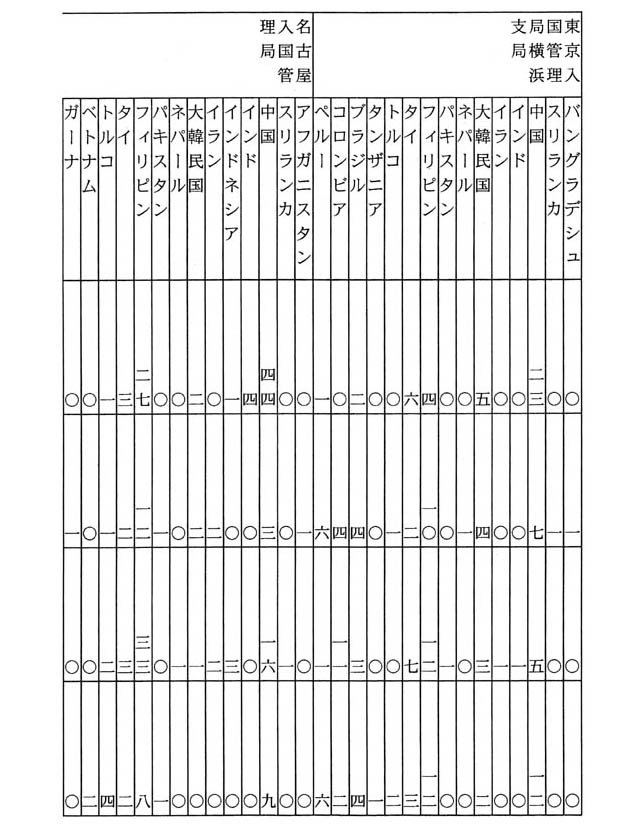

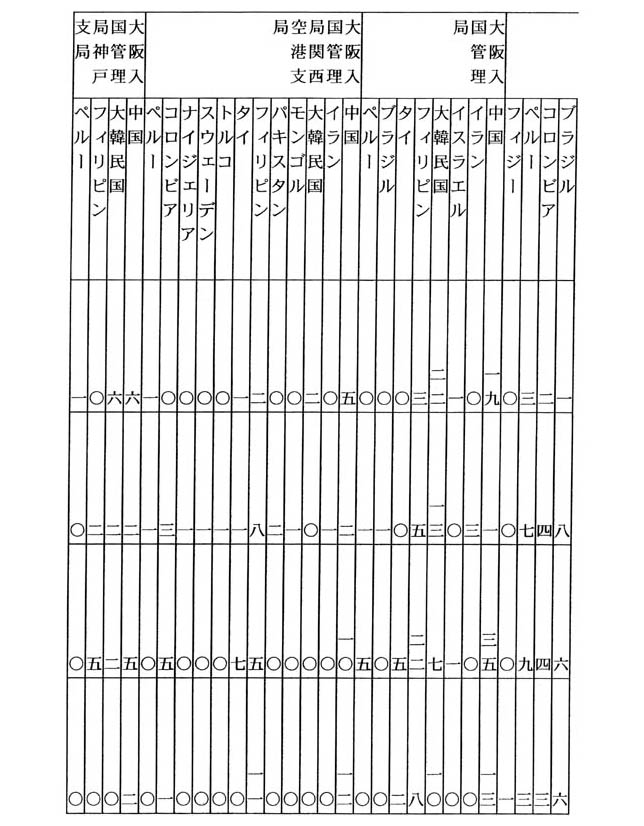

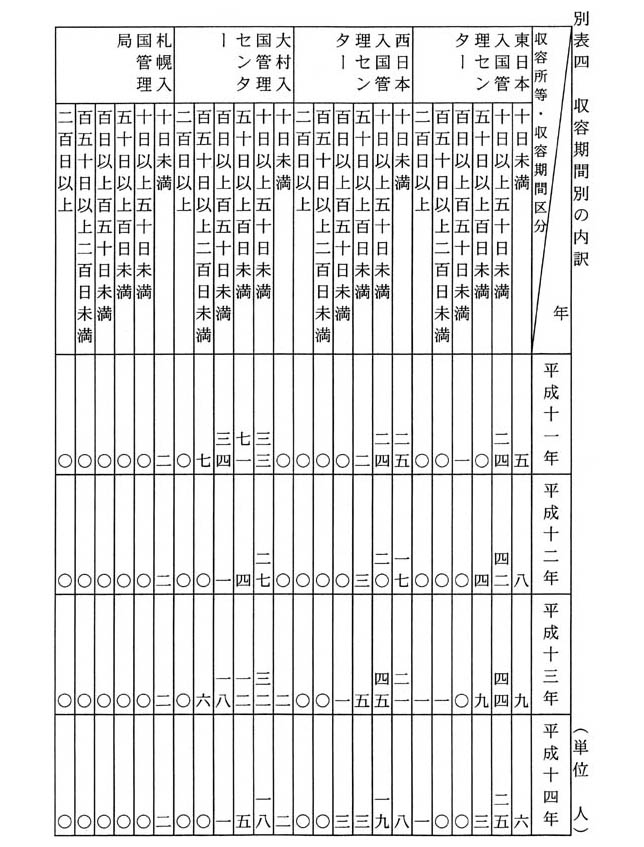

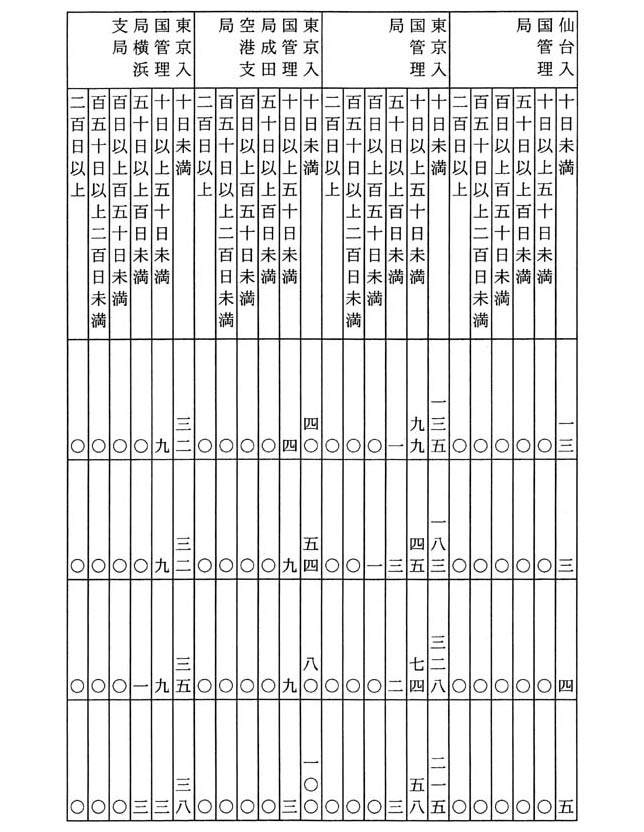

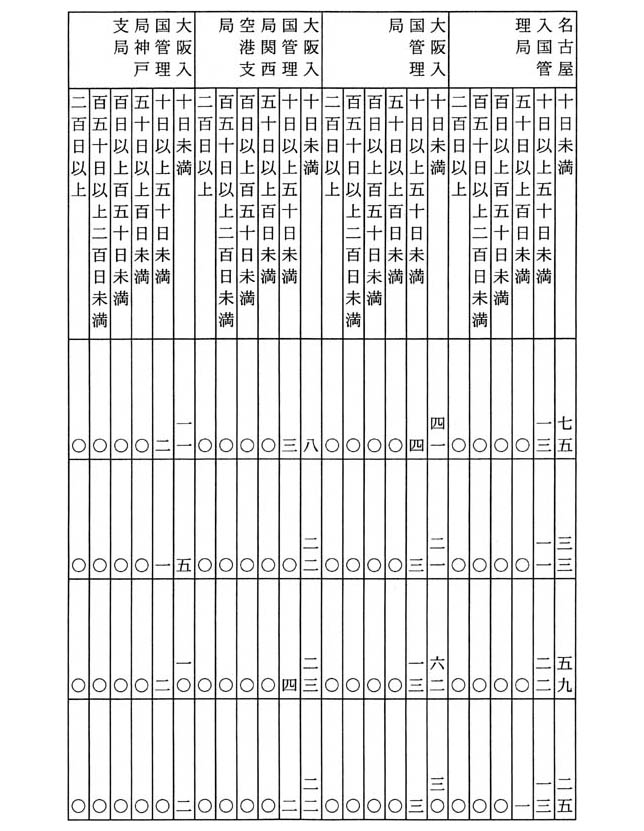

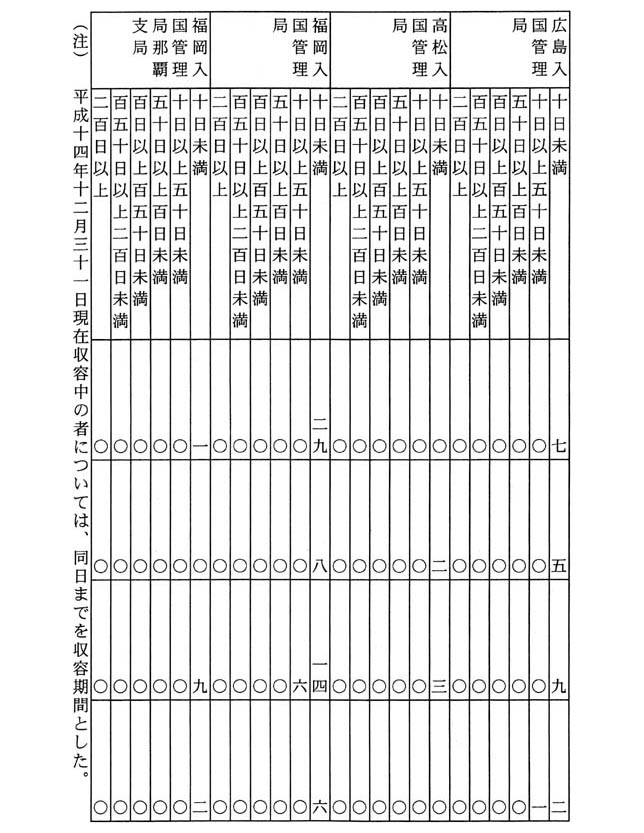

平成十一年から平成十四年までの間に収容所等に収容された未成年者(二十歳に満たない者をいう。以下同じ。)の人数について、収容時における年齢別の内訳は別表一、男女別の内訳は別表二、国籍別の内訳は別表三、収容期間別の内訳は別表四のとおりである。

平成十一年から平成十四年までの間に保護者の収容所等への収容に伴い児童相談所等へ入所した未成年者の人数等については、統計がないため答弁できない。

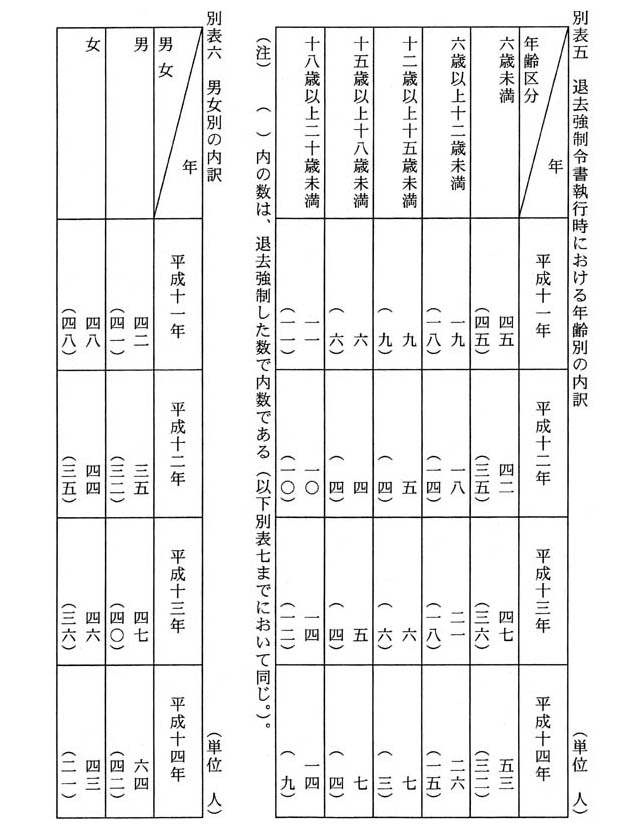

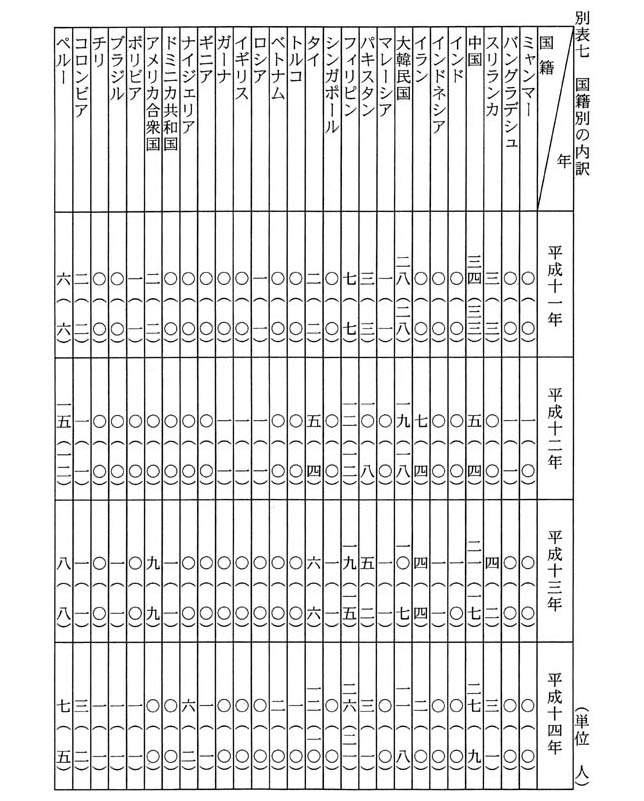

平成十一年から平成十四年までの間に退去強制令書の執行を受けた未成年者で、収容所等に収容することなく仮放免した者の人数及びこのうち退去強制した者の人数について、右執行時における年齢別の内訳は別表五、男女別の内訳は別表六、国籍別の内訳は別表七のとおりである。

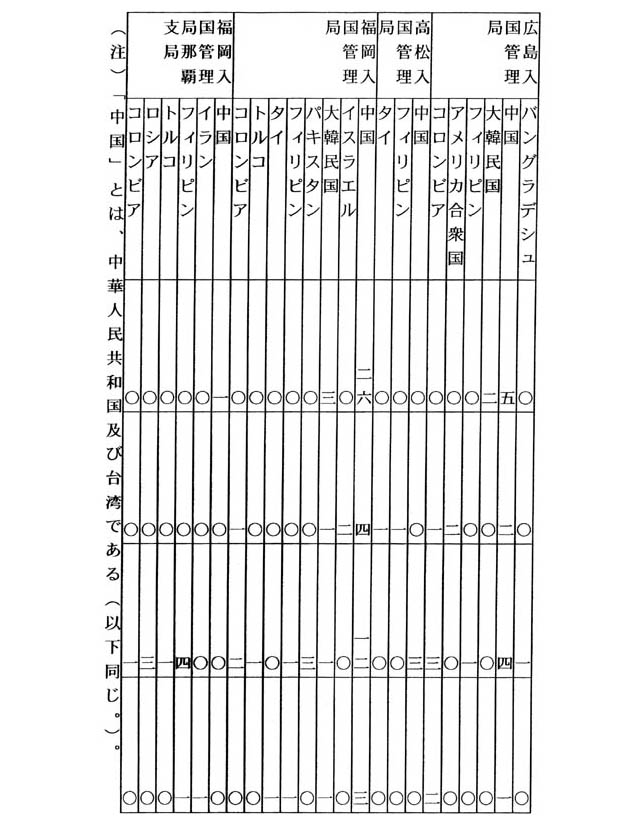

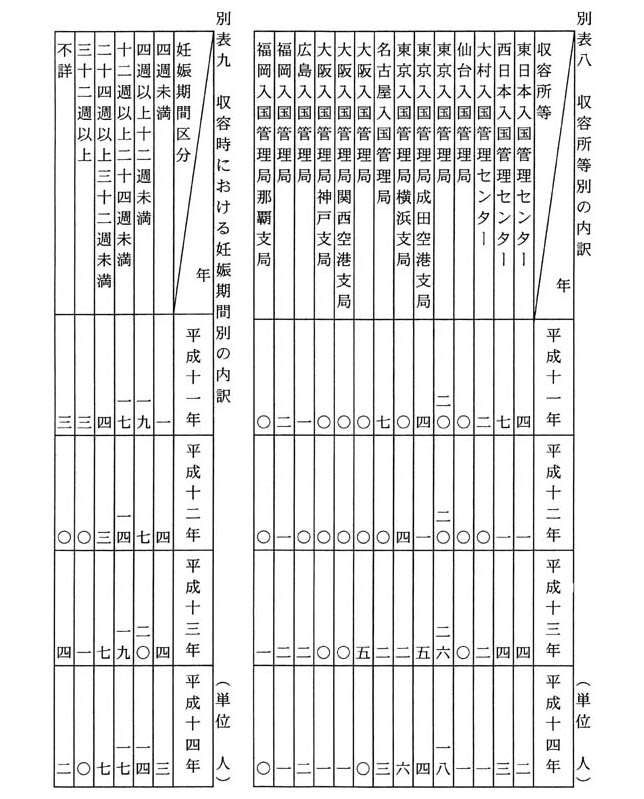

平成十一年から平成十四年までの間に収容所等に収容された妊婦の人数について、収容所等別の内訳は別表八、その収容時における妊娠期間別の内訳は別表九のとおりであり、流産又は堕胎した者の人数は、流産が平成十一年に一人及び平成十三年に二人、堕胎が同年に一人である。

また、右の間において収容所等で出産した者はなく、仮放免又は行政訴訟における収容令書若しくは退去強制令書に基づく執行を停止するとの決定により身柄の拘束を解かれた者の出産の有無については、統計がないため答弁できない。

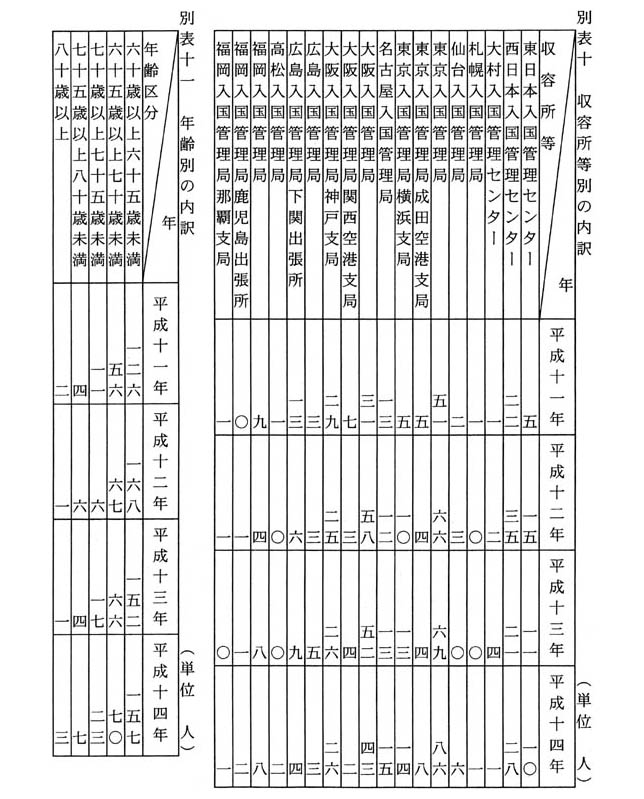

平成十一年から平成十四年までの間に収容所等に収容された者で、収容時に六十歳以上の者の人数について、収容所等別の内訳は別表十、年齢別の内訳は別表十一のとおりである。

収容施設等に収容された者の精神障害の有無については、統計がないため答弁できない。

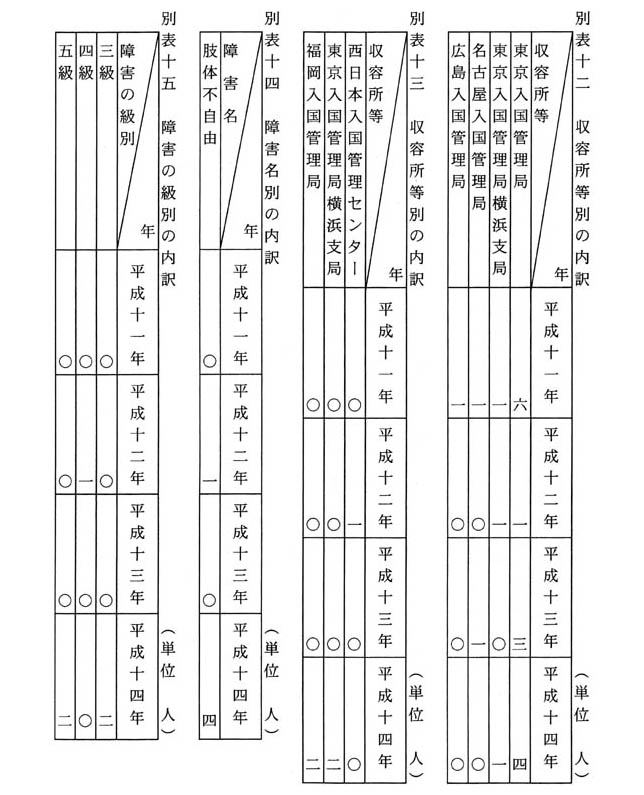

なお、平成十一年から平成十四年までの間に精神障害を理由に入院した被収容者の人数について、収容所等別の内訳は、別表十二のとおりである。

収容所等に収容された者の身体障害の有無については、統計がないため答弁できない。

なお、平成十一年から平成十四年までの間に収容所等に収容された者で、収容時に身体障害者手帳の交付を受けていた者の人数について、収容所等別の内訳は別表十三、当該手帳に記載された障害名別の内訳は別表十四、障害の級別の内訳は別表十五のとおりである。