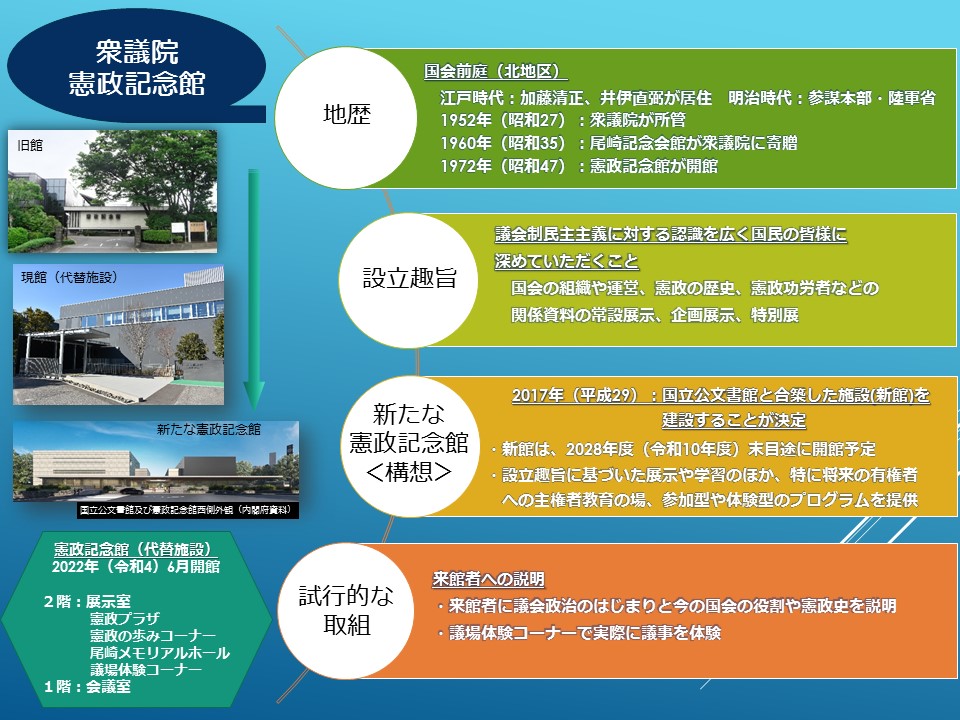

憲政記念館は、1970年(昭和45)にわが国が議会開設80年を迎えたのを記念して、議会制民主主義についての国民の皆様の認識を深めることを目的として設立され、1972年(昭和47)3月に開館しました。

現在の国会前庭(北地区)は、江戸時代の初めには加藤清正が屋敷を建て、その後彦根藩の上屋敷となり、幕末には藩主であり、時の大老でもあった井伊直弼が居住し、後に明治時代になってからは参謀本部・陸軍省がおかれました。 1952年(昭和27)にこの土地は衆議院の所管となり、1960年(昭和35)には、憲政の功労者である尾崎行雄を記念して、尾崎行雄記念財団によって尾崎記念会館が建設され、衆議院に寄贈されました。その後これを統合して憲政記念館となりました。

憲政記念館敷地を含む国会前庭(北地区)に新たな国立公文書館と憲政記念館の合築施設(新館)を建てることとなったため、憲政記念館は2022年(令和4)5月に代替施設に移転しました。なお、新館は、令和11年度末の開館を目指すこととしています。

|

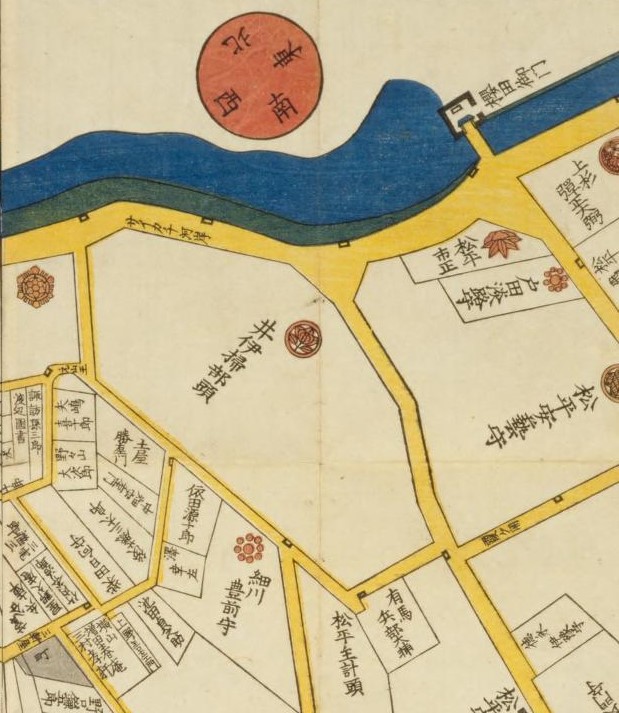

江戸切絵図「外桜田永田町絵図(部分)」景山致恭、戸松昌訓、井山能知 編 新たな国立公文書館及び憲政記念館の合築施設が建設される国会前庭(北地区)は、江戸末期には近江・彦根藩主であり時の大老であった井伊直弼が居住した由緒ある場所です。 出典:国立国会図書館デジタルコレクション |

|

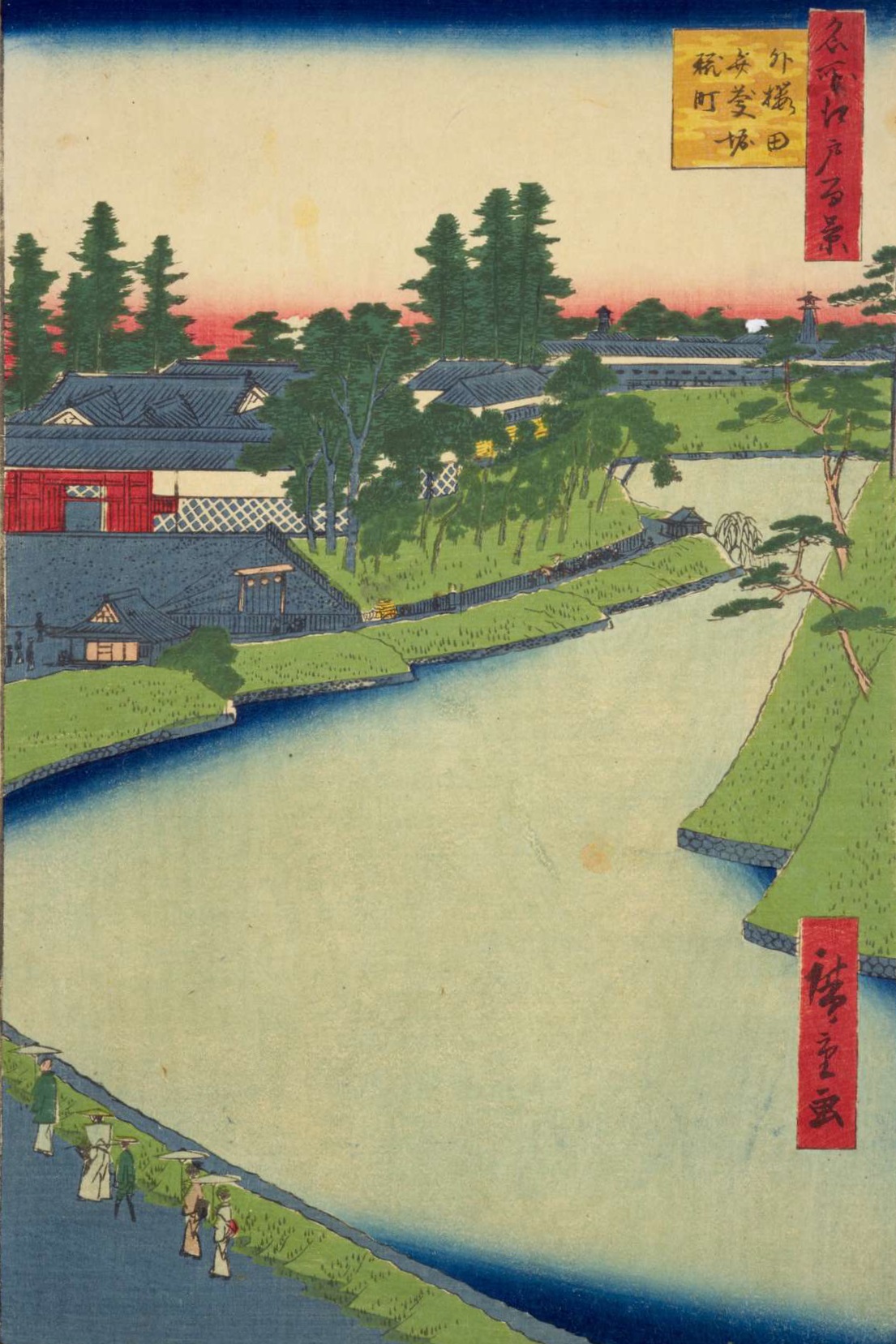

錦絵「名所江戸百景外桜田弁慶掘糀町」広重 かつて桜田門から霞ヶ関方面は「外櫻田」と呼ばれていました。 絵の左側の赤い門と井戸の見える屋敷が井伊直弼の上屋敷です。1860年(安政7)3月3日、井伊は江戸城への登城の途中、水戸浪士らの襲撃に遭い、いわゆる「桜田門外の変」で落命しました。 広重はその4年前にあたる1856年(安政3)にこの作品を発表しています。 出典:国立国会図書館デジタルコレクション |

|

江戸の名水「櫻の井(時計塔 No.008 P4、時計塔 No.013 P4)」 この「櫻の井」は名水井戸として知られ、江戸の名所として広重の絵にも描かれました。江戸城に登城する通行人らにも豊富に水を提供して重宝がられたといいます。1918年(大正7)史蹟に定められ、1955年(昭和30)東京都により旧跡に指定されました。現在の位置には2016年(平成28)に移設されました。 |

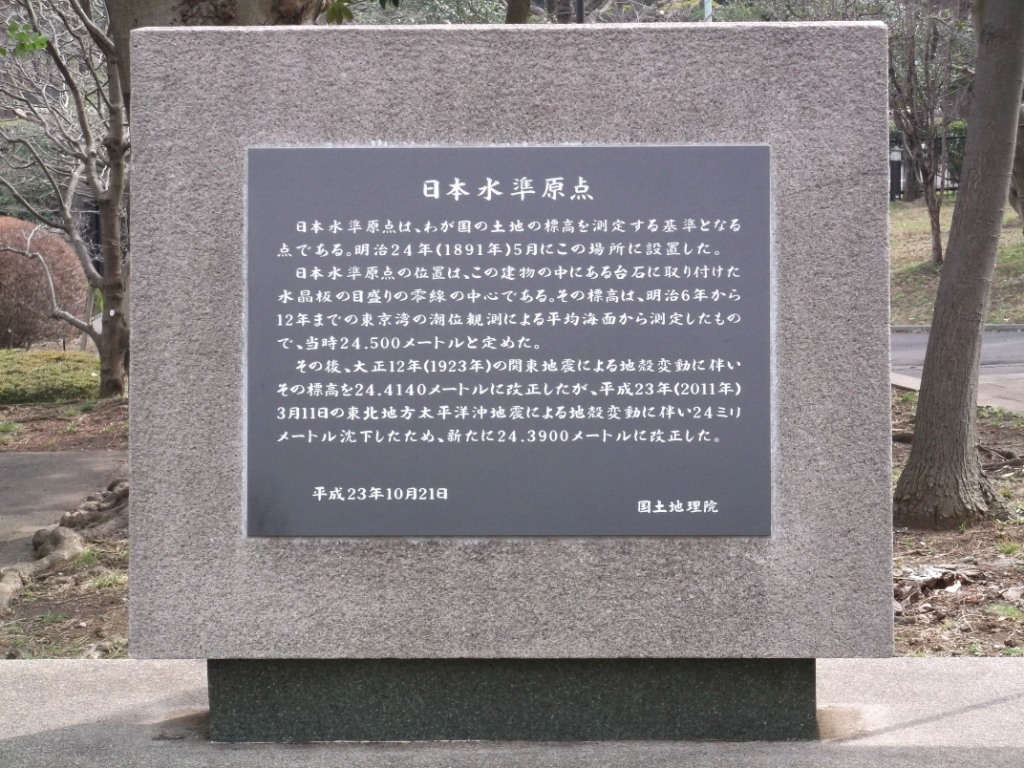

日本水準原点(1891年(明治24)5月設置)(時計塔 No.005 P2、時計塔 No.015 P1、時計塔 No.022 P8)

北庭には全国の土地の標高を決める基準となる「日本水準原点」があります。原点の零目盛りは、温度変化の影響を受けにくい水晶板に刻まれており、丈夫な花崗岩台石にはめ込まれ、固い岩盤まで達する約10mの基礎に支えられています。 原点を収める標庫は、ドーリス式ローマ神殿形式の古典的建築で、日本人建築家により設計された明治期の数少ない近代洋風建築として貴重なものです。 2019年(令和元)、この「日本水準原点」と「日本水準原点標庫」はその価値が認められ、国の重要文化財(建造物)に指定されました。