質問本文情報

平成二十年四月二十五日提出質問第三二九号

一九九六年五月のビザなし交流に同行した際に暴行を受けたとする外務省職員並びに暴行を働いたとされる衆議院議員への外務省の対応に関する第三回質問主意書

提出者 鈴木宗男

一九九六年五月のビザなし交流に同行した際に暴行を受けたとする外務省職員並びに暴行を働いたとされる衆議院議員への外務省の対応に関する第三回質問主意書

「前回答弁書」(内閣衆質一六九第二九三号)を踏まえ、再度質問する。なお、当方が以下に質問することは過去に起きた事項に関するものであるが、全て現時点で常識的に判断すれば明確に答弁することが可能な質問であり、質問に関する事項が起きてから十年以上の時間が経過していることを理由に答弁を避けられるものではないところ、外務省においては、誠実かつ明確に答弁することを求める。

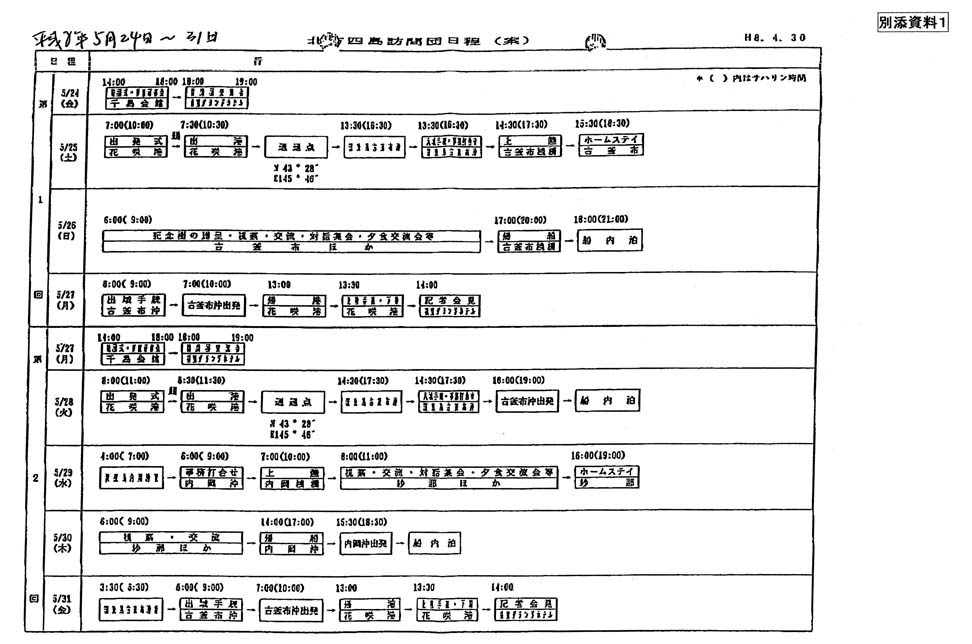

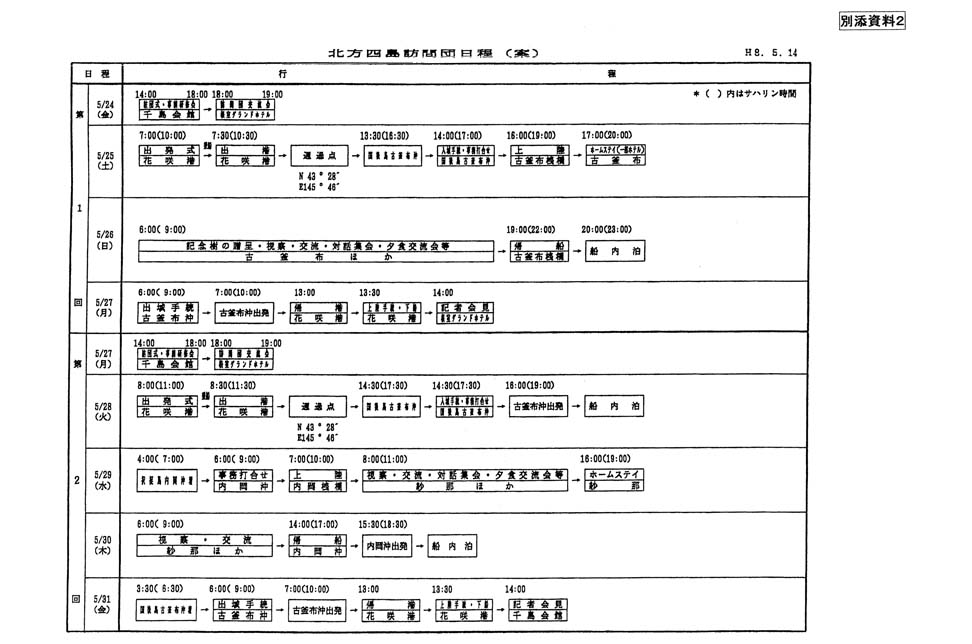

二 内閣府において保管されている、一九九六年四月三十日付と五月十四日付の「訪問団」の日程表案(以下、「日程表案」という。別添資料1、2参照)には、一九九六年五月二十六日の日程として「記念樹の贈呈」と書かれている。当方には「ビザなし交流」に参加する際に、「日程表案」を基に「苗木の持込」並びに「植樹」をするという説明があったが、それでも外務省は「前回答弁書」にある様に、「苗木の持込み及び植樹については、御指摘の四島交流事業の実施団体において作成されたと承知する御指摘の訪問団の具体的な行程を記載した日程表に明記されていなかった」と言うのか。

三 「前回答弁書」では、「報告書には、御指摘の議員の対応が具体的に記載されており、御指摘の事実は十分な客観性を有していると考えている。」との答弁がなされているが、右答弁で言う「御指摘の議員の対応」とはどの様なものか。前回質問主意書でも同様の質問をしたが、「前回答弁書」では何ら具体的な答弁がなされておらず、また右の問いは「暴行」があったとされる時期から既に十年以上の時間が経過していることとは関係なく、「報告書」を見ればすぐにわかる話であるところ、「報告書」には、「暴行」を巡り、鈴木宗男衆議院議員がどの様な対応をとったと書かれているのか、明確かつ詳細な説明を再度求める。

四 外務省は何をもって「報告書」は「十分な客観性を有している」と認識しているのか。前回質問主意書でも同様の質問をしたが、「前回答弁書」では何ら具体的な答弁がなされていないところ、再度質問する。

五 加賀美氏はどこの病院で診察を受け、「診断書」を書いてもらったか外務省は把握しているか。「前回答弁書」では何ら明確な答弁がなされていないが、右は時間の経過と関係なく、「診断書」を見ればすぐわかることであるところ、再度質問する。

六 「診断書」には、加賀美氏は全治一週間のケガを負ったと書かれていると承知するが、全治一週間のケガとは、例えば自分自身で転んだ時に負う程度の極めて軽微なものではないのか。前回質問主意書でも同様の質問をしたが、「前回答弁書」では何ら明確な答弁がなされていないところ、再度外務省の見解を問う。

七 これまでの答弁書で、外務省が「報告書」を当時の欧亜局ロシア課、当時の条約局法規課及び大臣官房総務課、外務大臣、事務次官、外務審議官、官房長及び当時の欧亜局長に配付したことが明らかになっている。当時欧亜局ロシア課長、条約局法規課長、大臣官房総務課長、外務大臣、事務次官、外務審議官、官房長及び欧亜局長の任に就いていた人物の氏名を前回質問主意書でも問うたが、「前回答弁書」でも何ら明確な答弁がなされていない。右は、時間の経過とは関係なく、外務省にある幹部名簿等を見ればすぐわかる話であるところ、再度質問する。

八 「前々回答弁書」(内閣衆質一六九第二五六号)では、「報告書によれば、外務省欧亜局長(当時)から御指摘の議員に対して、後日説明を行いたい旨述べたと承知している。」と、当時の浦部欧亜局長が鈴木宗男衆議院議員に対して説明を行いたいと述べたことが「報告書」に書かれているとの答弁がなされているが、「報告書」には「暴行」についての詳細な説明が何も書かれていないのに、なぜ浦部氏と鈴木宗男衆議院議員とのやり取りについて書かれているのか説明されたいと前回質問主意書で問うたが、「前回答弁書」では何ら明確な答弁がなされていないところ、なぜ「報告書」に浦部氏と鈴木宗男衆議院議員とのやり取りについて書かれているのか、その理由を明らかにすることを再度求める。

九 前回質問主意書で、浦部氏は現在も「暴行」があったと認識しているかと問うたが、「前回答弁書」では何ら明確な答弁がなされていない。右は浦部氏に対して「暴行」に関する浦部氏の認識を問えば済む話であるところ、再度明確な答弁を求める。

十 これまでの質問主意書で重ねて述べている様に、当方は「訪問団」団長である辻中義一羅臼町長、野村義次北海道議会議員、中津俊行根室支庁長、大濱芳嗣総務庁北方対策本部参事官補佐(いずれも当時)の四名に対して、「暴行」の事実があるか否かを明らかにすべく、二〇〇二年三月十三日と十四日の二日間にわたり、大室征男、関根靖弘両弁護士を通じて聞き取り調査を行い、それを記録した文書も作成している。その結果、右四名は誰一人として「暴行」の現場を確認しておらず、皆「暴行」の事実を否定していることが明らかになっている。当方はこの様に「暴行」の事実を否定すべく客観的な調査を行っているが、外務省はこれまでの答弁書で「報告書」と「診断書」のみを「暴行」があったと判断する根拠としている。「報告書」及び「診断書」に虚偽の内容が記されていた場合、ありもしない事実を、閣議決定を経た政府答弁書に書いたことについて、外務省において誰がどの様な責任を取るのか。前回質問主意書で同様の質問をしたが、「前回答弁書」では何ら明確な答弁がなされていない。これは当方自身の名誉にも関わることであるところ、外務省においては曖昧な答弁でごまかすのではなく、明確な答弁をすることを求める。

右質問する。