質問本文情報

令和七年六月十二日提出質問第二五九号

カルテ開示及び受診証明書発行時の高額手数料請求の改善に関する質問主意書

提出者 阿部知子

カルテ開示及び受診証明書発行時の高額手数料請求の改善に関する質問主意書

予防接種の副反応による健康被害は不可避的に発生するもので、国には健康被害を迅速に救済する責務がある。いわゆるコロナパンデミック時に約四億四千万回ものワクチン接種が実施され、予防接種健康被害救済制度への給付申請数が急増している。申請にはカルテや受診証明書の提出が必須であるにもかかわらず、一部の医療機関は、カルテ開示や受診証明書の発行に関して高額の手数料を課しており、患者が予防接種健康被害救済制度の申請に難渋している実態があると承知している。

高額請求を始めとする医療機関のカルテ開示抑制策は、これまでにも度々問題とされてきた。二〇一七年に厚生労働省自ら、医療機関における診療録の開示に係る実態調査を実施し、多くの医療機関で高額の開示手数料を徴収している実態が明らかとなった。また、翌年七月に、診療情報の提供等に関する指針について(周知)を発出し、カルテ開示に要する費用は実際の費用から積算される必要があること、医師の立会いを必須とすることは不適切であることが示された。さらに、二〇一九年に閣議決定された規制改革実施計画を受け、厚生労働省が二〇二二年に医療機関における開示手数料の算定に係る推奨手続についてを発出し、高額の開示手数料等によりカルテ開示請求が不当に制限されることにならないように、開示手数料の算定に係る推奨手続等が示された。

これらの方針にもかかわらず、依然として医療現場におけるカルテ開示高額請求等の問題は解決しておらず、患者は必要な書類を集められず放置され、予防接種健康被害救済制度は多くのコロナワクチン後遺症患者にとって絵に描いた餅となっていると考える。救済制度を機能させるために、まず必要なカルテ開示や受診証明書発行に関する費用及び手続の適正化と周知徹底の必要性について、以下質問する。

一 手数料については、いわゆる個人情報保護法第三十八条第一項で「個人情報取扱事業者は、同条第二項の規定による利用目的の通知を求められたとき又は第三十三条第一項の規定による開示の請求を受けたときは、当該措置の実施に関し、手数料を徴収することができる。」とし、同条第二項では「個人情報取扱事業者は、前項の規定により手数料を徴収する場合は、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において、その手数料の額を定めなければならない。」とされている。

したがって、手数料は「実費を勘案して合理的であると認められる範囲内」でなければならず、よもや手数料により利潤を得ることを認めるものではない。まして患者自身の個人情報開示の求めを抑制するおそれがある行為は決して許されるものではないと考えるが、政府の見解を示されたい。

二 本年五月十六日、薬害・医療被害をなくすための厚労省交渉実行委員会が厚生労働省との第百十二回交渉を実施した。参加団体の一つである新型コロナワクチン後遺症患者の会の資料「患者の会「医療機関における救済制度申請、受診状況に関するアンケート」報告(二〇二四年一月七日付)」によれば、カルテ開示及び受診証明書発行を求めたところ、医療機関により高額な費用を請求されたため、患者がそれら必要書類を入手できず、予防接種健康被害救済制度への給付申請を諦めた事例が具体的に記載されている。

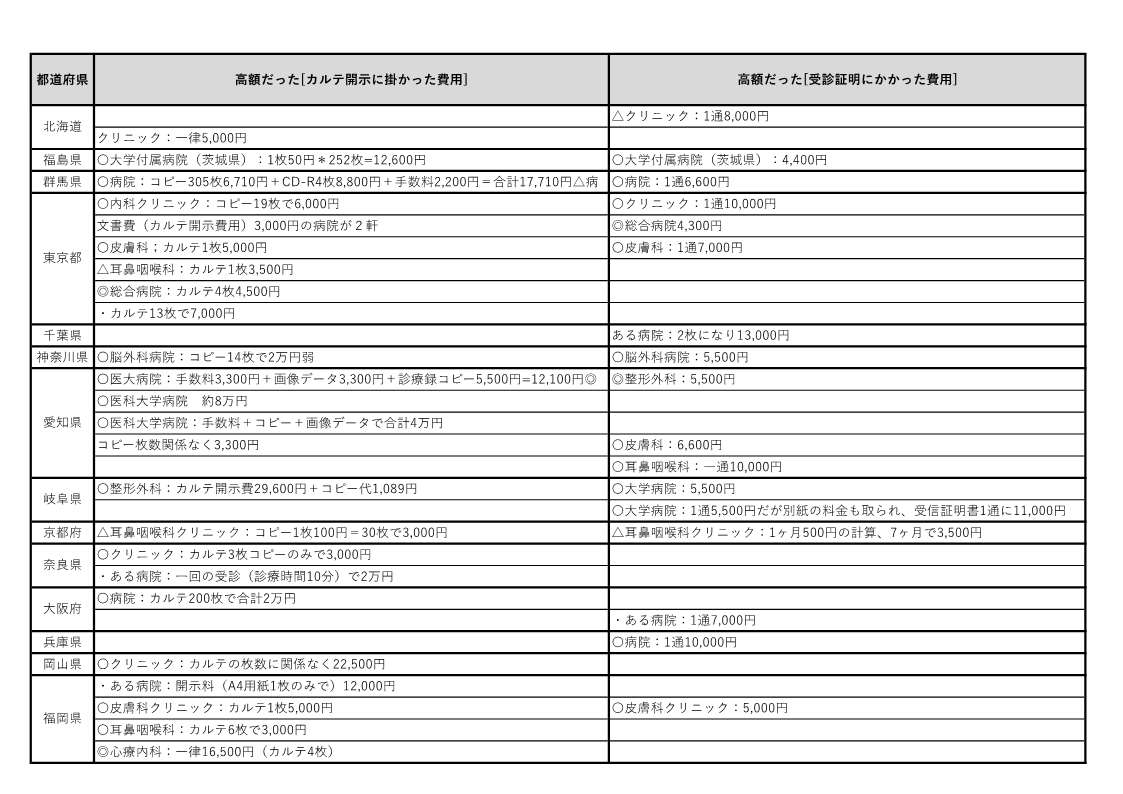

前記資料によると、救済制度のうち「医療費・医療手当」申請に「申請済み」及び「書類を集め終わった」と回答した百七十五名のうち、救済制度申請のために医療機関及び薬局にカルテ開示や受診証明書発行手数料として支払った費用の合計が五千円未満であったものは四%に過ぎず、八十%が一万円以上支払っている。特に、五万円以上支払ったケースが二十%、十万円以上に上ったケースも七・四%あった。これらカルテの高額開示手数料の具体例は別表のとおりである。

また、救済制度のうち「医療費・医療手当」申請に「申請済み」「書類を集め終わった」あるいは「書類集め中」と回答した会員(総数二百七名)のうち三十名が「診療録開示の費用が高額であることが理由で救済制度申請を諦めた病院がある」と回答している。さらに驚くべきは、この二百七名のうち二十六名(十二・六%)は、カルテ開示あるいは受診証明書の記載を「拒否され、請求に応じてもらえなかった」と回答していることである。これは明確な個人情報保護法違反であると考える。

以上のとおり、全国の医療機関で「実費を勘案して合理的であると認められる範囲」をはるかに超える手数料の請求が漫然と繰り返され、その結果、患者は費用が高額であるためにカルテ開示を抑制し、救済制度申請を諦めざるを得ない状況に追い込まれていることは明らかであると考える。

個人情報保護法第百五十一条では「事業所管大臣は、個人情報取扱事業者等に第四章の規定に違反する行為があると認めるときその他個人情報取扱事業者等による個人情報等の適正な取扱いを確保するために必要があると認めるときは、委員会に対し、この法律の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。」とされている。医療機関の事業を所管する厚生労働大臣は、医療機関による個人情報の開示に係る高額手数料の徴収及びカルテ開示拒否について、個人情報保護委員会に対して、報告及び立入検査の措置を求めるべきと考えるが、政府の見解を示されたい。

三 報告及び立入検査によって、医療機関による手数料の高額請求が確認できた場合、これらはいずれも法の定める「実費を勘案して合理的であると認められる範囲内」を超えるもので、個人情報開示の求めを抑制し、なおかつ不当収益に該当するものであると考える。事業を所管する厚生労働大臣は、実費を勘案して合理的であると認められる金額との差額を開示請求人に返還するよう、当該医療機関に対する指導・助言(個人情報保護法第百四十七条)、勧告・命令(同法第百四十八条)を個人情報保護委員会に対して求めるべきと考えるが、政府の見解を示されたい。

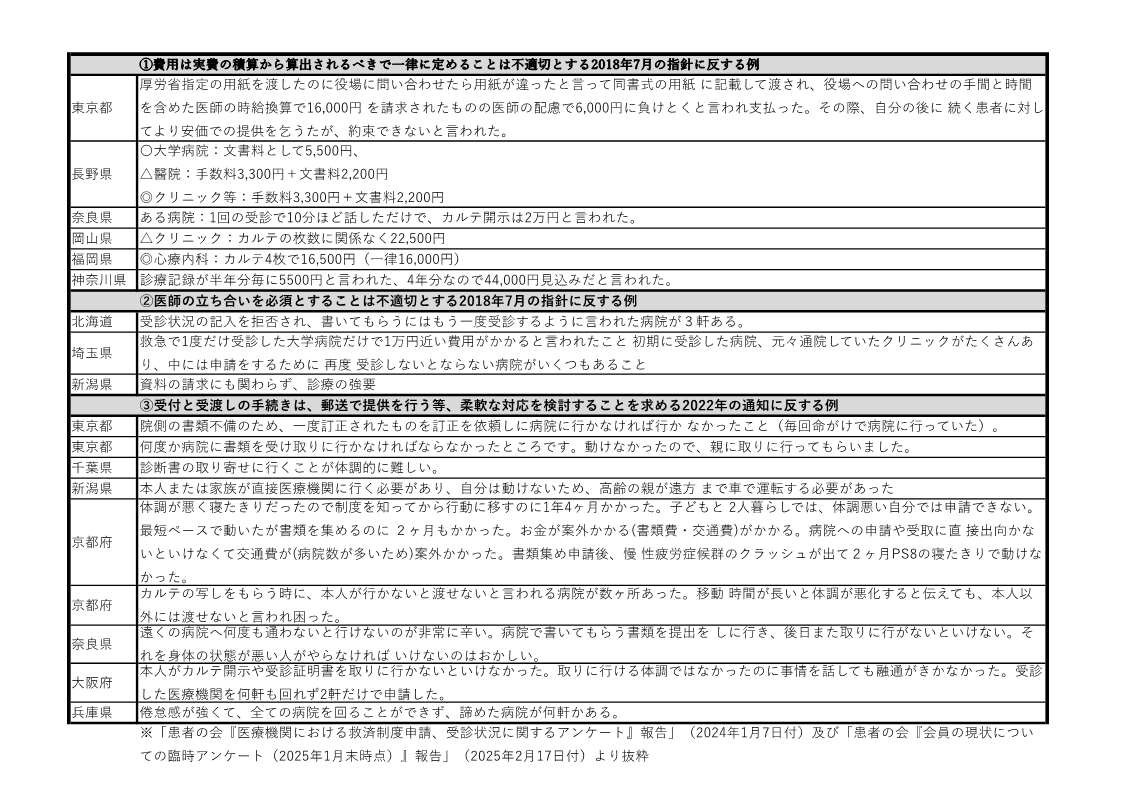

四 患者の会のアンケート報告により明らかとなっているのは、高額請求の実態だけではない。医療機関による、厚生労働省通知等を無視したカルテ開示手続の横行(①費用は実費の積算から算出されるべきで一律に定めることは不適切とする二〇一八年七月の指針に反する例、②医師の立会いを必須とすることは不適切とする二〇一八年七月の指針に反する例、③受付と受渡しの手続は、郵送で提供を行う等、柔軟な対応を検討することを求める二〇二二年の通知に反する例)を別表にて具体的に示す。

以上のとおり、全国の医療機関でカルテ開示に関わる厚生労働省の方針が周知徹底されていない実態があり、指針や通知は拘束力がないため患者が苦しんでいると承知している。カルテ等の開示請求に係る患者負担の軽減について、何らかの法規制を講ずるべきと考えるが、政府の見解を示されたい。

五 カルテは医療現場における必要性から、個人ごとに識別され、他の情報と完全に切り離されてファイリングのうえ管理されている。他の個人情報や行政文書と異なり、開示に際して探索の必要や非開示事項検討の手間もないことから、開示に関わる実費とは、基本的にはファイルを取り出して複写するための費用に限定され、医療機関ごとに大きく異なることは有り得ないはずである。医療機関の事業を所管する厚生労働大臣は、開示に関わる実費の目安を明らかにすることが可能であると考える。

合理的と認められる範囲を超える費用負担を、患者がこれ以上求められることのないようカルテ開示に関わる費用の目安を明示して再発防止の徹底を図っていただきたいが、政府の見解を示されたい。

右質問する。