答弁本文情報

平成十四年一月二十五日受領答弁第四六号

内閣衆質一五三第四六号

平成十四年一月二十五日

衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員阿部知子君提出カルテ・レセプト開示進捗状況に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員阿部知子君提出カルテ・レセプト開示進捗状況に関する質問に対する答弁書

一の(1)及び(2)について

診療報酬明細書、調剤報酬明細書及び老人訪問看護療養費・訪問看護療養費明細書(以下「診療報酬明細書等」という。)の開示については、「診療報酬明細書等の被保険者への開示について」(平成九年六月二十五日付け老企第六十四号・保発第八十二号・庁保発第十六号厚生省老人保健福祉局長、保険局長、社会保険庁運営部長通知。以下「九年通知」という。)により、保険者に対し、被保険者から診療報酬明細書等の開示を求められた場合には、当該診療報酬明細書等を開示することによって本人が傷病名等を知ったとしても本人の診療上支障が生じない旨を保険医療機関等に確認した上で開示すること等について、周知を図っているところである。

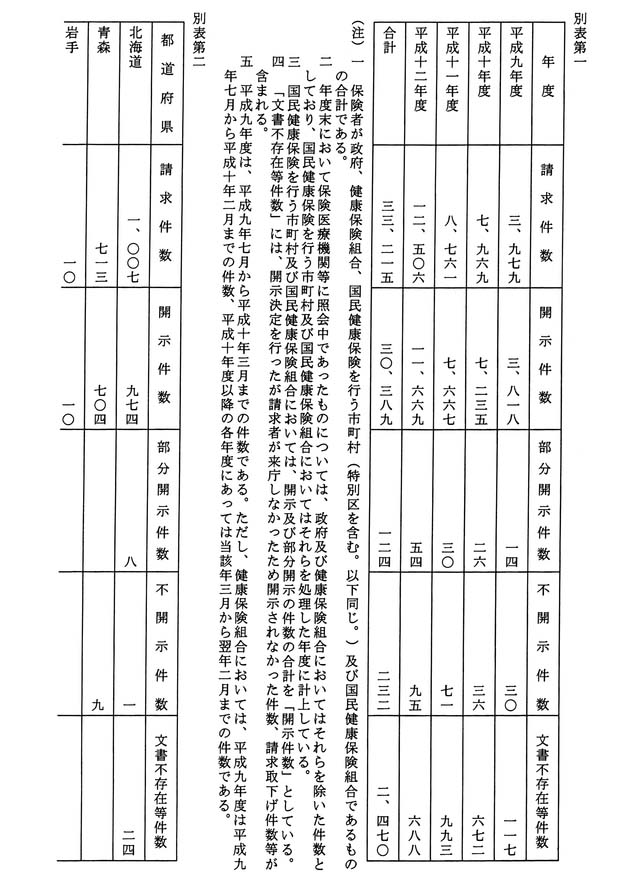

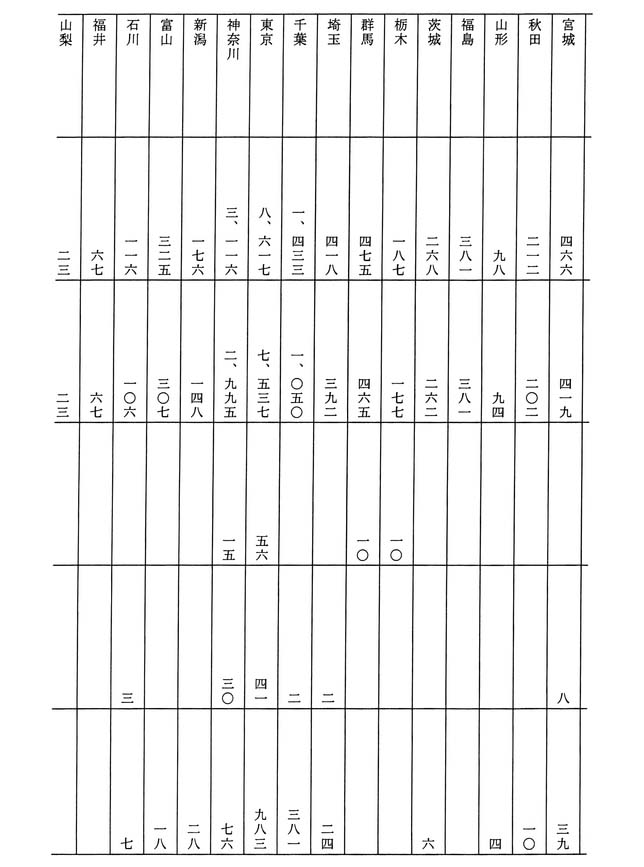

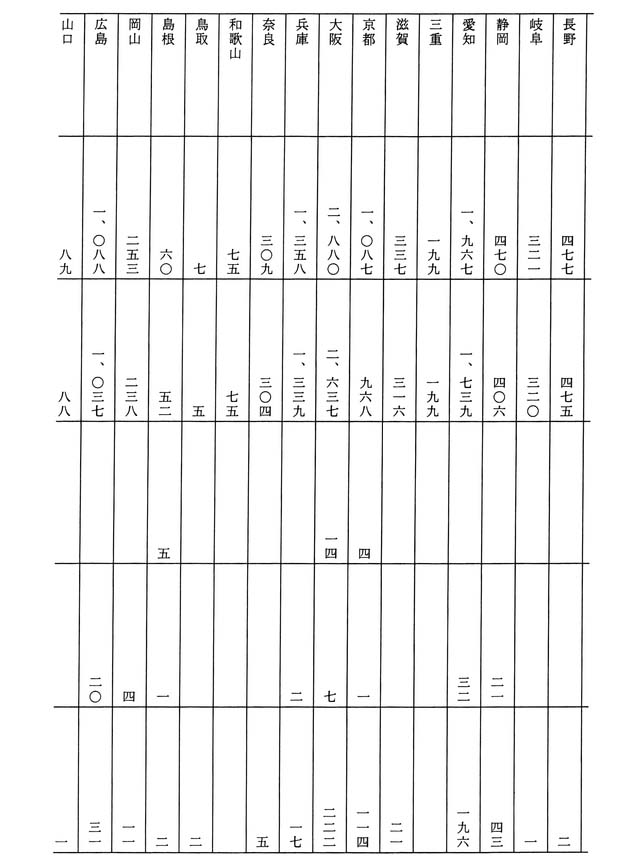

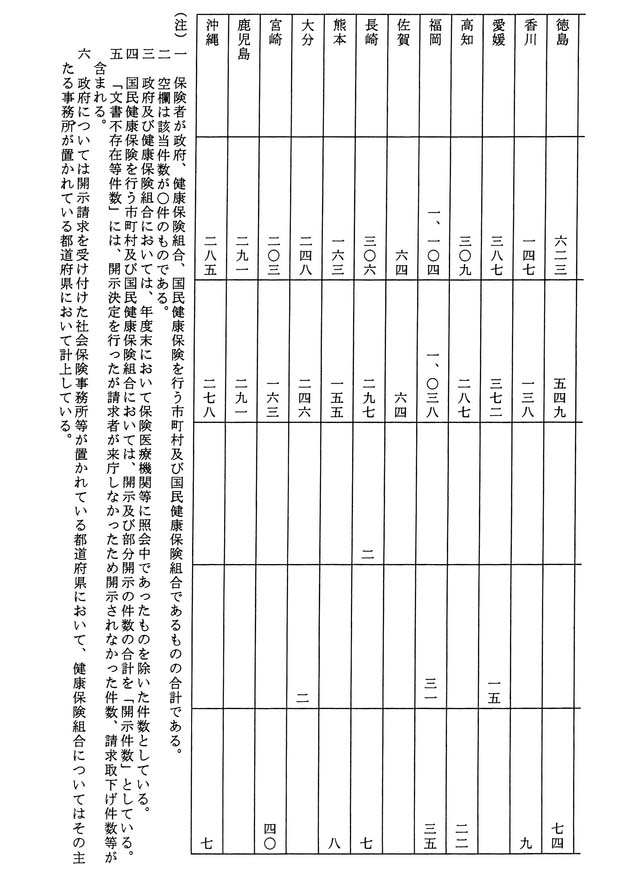

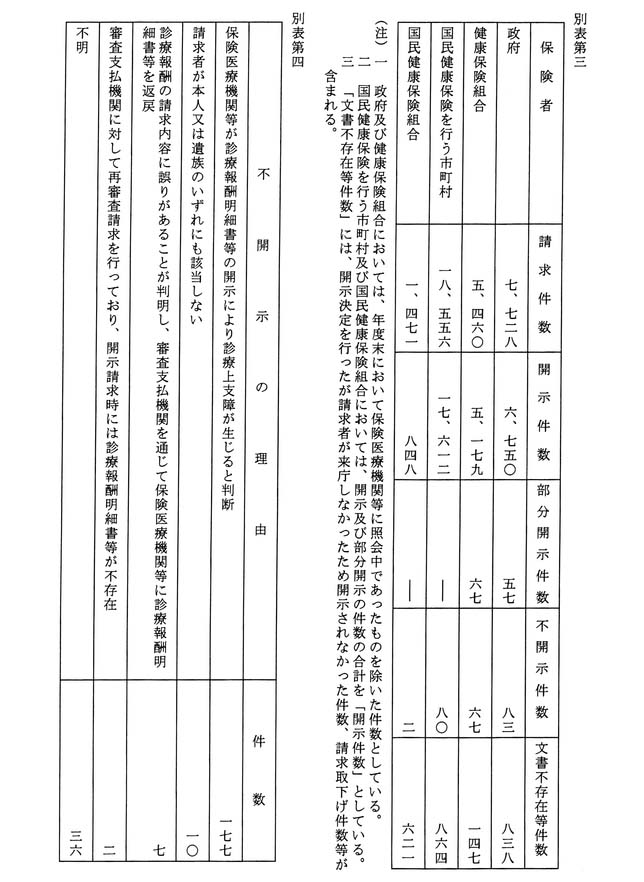

九年通知を発出した後の年度別、都道府県別及び保険者別の開示件数等は、それぞれ別表第一、別表第二及び別表第三のとおりであり、不開示の理由別の件数は別表第四のとおりである。

九年通知を発出した後平成十二年度までの間では、開示請求に係る診療報酬明細書等が存在しない場合等を除いた請求件数の九十八・八パーセントについて開示が行われており、各保険者において適正に対処されているものと考えている。

労災保険における診療費請求内訳書、薬剤費請求内訳書及び労災保険訪問看護費用請求内訳書(以下「診療費請求内訳書等」という。)の開示については、「診療費請求内訳書等の被災労働者等への開示について」(平成十三年十一月五日付け基発第九百六十二号厚生労働省労働基準局長通知)に基づき、都道府県労働局において、被災労働者等から診療費請求内訳書等の開示を求められた場合には、診療報酬明細書等と同様に、本人の診療上支障が生じない旨を労災指定医療機関等に確認した上で開示することとしている。

診療報酬明細書等の開示請求後に、診療報酬の請求内容に誤りがあることが判明したため、保険者が審査支払機関を通じて保険医療機関等に診療報酬明細書等を返戻した事例があったことは承知している。

なお、一般論としては、保険医療機関等が診療報酬の請求内容に誤りがあったとして訂正を行った場合、保険者は訂正後の真正な診療報酬明細書等を開示することになる。

診療報酬明細書には調剤単位数、薬剤料の総点数、薬剤名、規格単位、投与量、薬剤点数等を、調剤報酬明細書には調剤数量、薬剤料、医薬品名、規格、用量、単位薬剤料等を記載することとされている。ただし、一剤一日分の薬価が二百五円以下の内服薬等については、診療報酬及び調剤報酬(以下「診療報酬等」という。)の請求事務の負担を軽減する観点から、診療報酬明細書にあっては薬剤名、規格単位及び投与量の記載を、調剤報酬明細書にあっては医薬品名、規格及び用量の記載を、省略することができる取扱い(以下「二百五円ルール」という。)としている。

平成十二年社会医療診療行為別調査によれば、入院外の投薬及び注射において、二百五円ルールが適用される二十点以下の薬剤の点数別構成割合について診療報酬明細書に当該薬剤の名称が記載されているか否かによる明確な差異は認められないこと等から、二百五円ルールが不正請求の温床となっているとの御指摘は当たらないと考えているが、保険医療機関等の医事会計の電子計算処理の進ちょく状況にかんがみ、診療報酬等の請求の一層の透明化を図る観点から、二百五円ルールの見直しを行うこととしている。

平成八年から平成十二年までの社会医療診療行為別調査によれば、入院外の投薬における薬剤名無記載の薬剤の構成割合は、平成八年は三十九・九パーセント、平成九年は四十二・六パーセント、平成十年は五十・〇パーセント、平成十一年は四十九・六パーセント、平成十二年は五十一・四パーセントとなっている。

保険医療機関等が医療費明細書その他医療費の内容が分かる文書を交付することについては、患者に対する適切な情報提供を図る観点から重要なことであると考えており、平成十二年三月には、保険医療機関等に対して、医療費の内容が分かる領収証の交付に努めるよう周知徹底したところである。

なお、国立病院等財務会計・管理会計システム等検討会は、国立病院及び国立療養所が独立行政法人に移行した場合における会計システム、病院情報システム等に関する検討を行うために設置されたものであり、御指摘の事項は検討対象となっていないが、国立病院、国立療養所及び国立高度専門医療センター(以下「国立病院等」という。)においては、従来から窓口で医療費明細書等の交付を行っているところである。

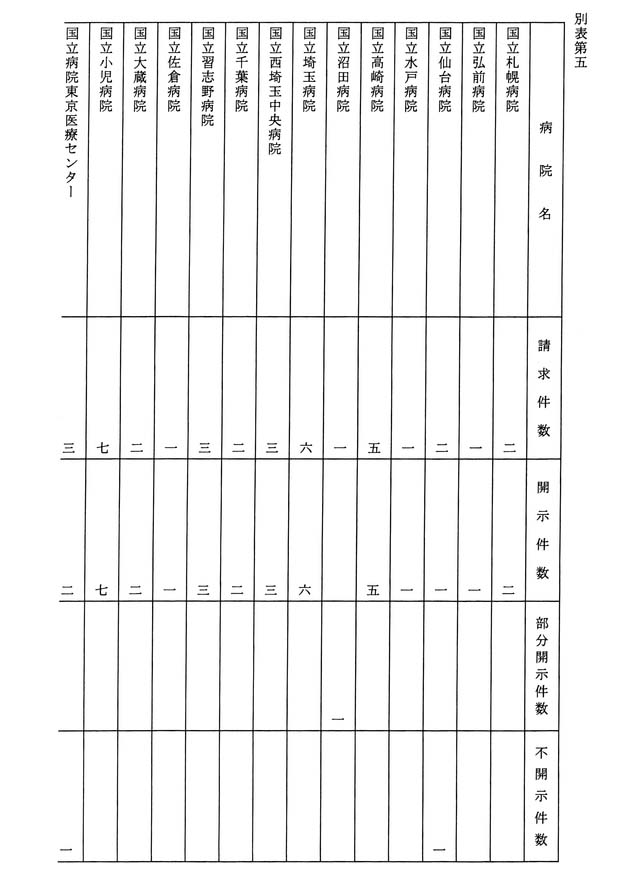

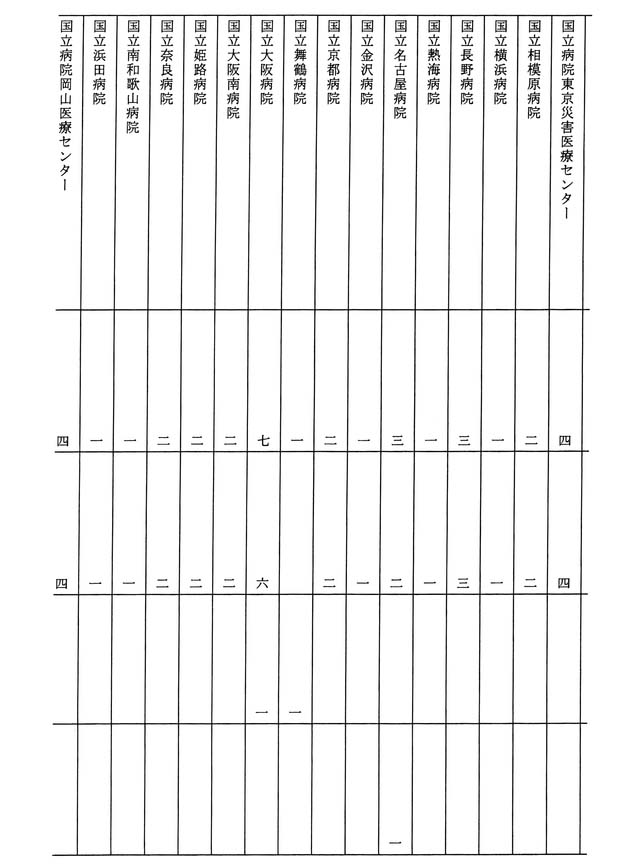

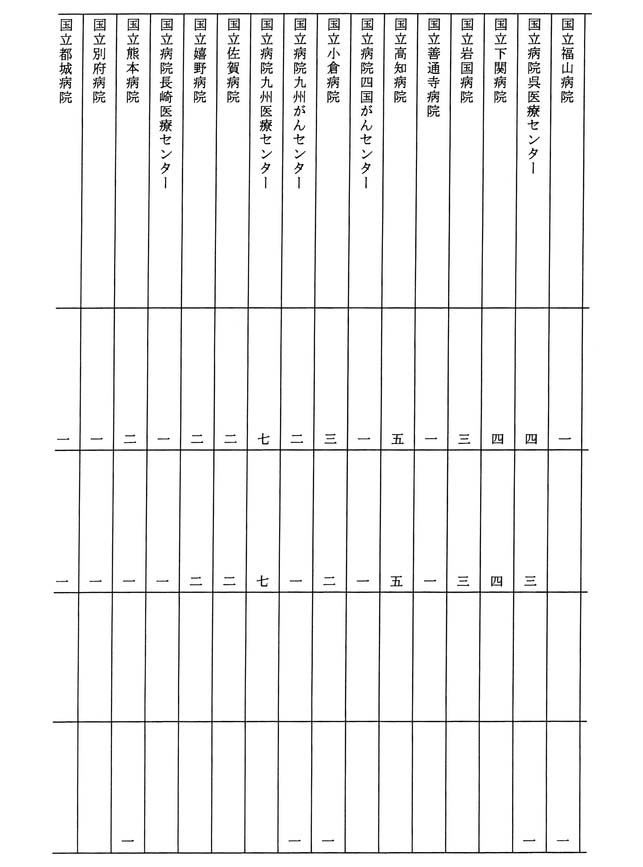

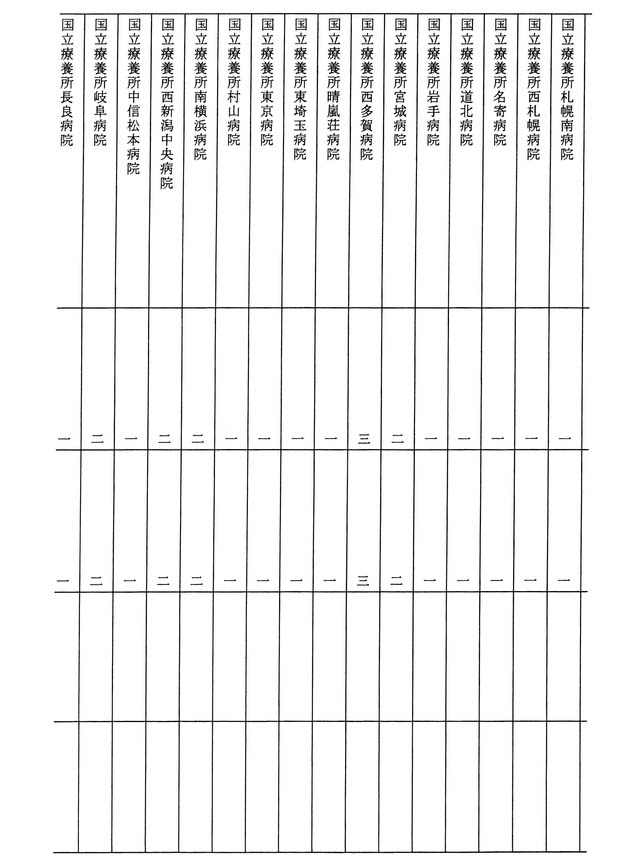

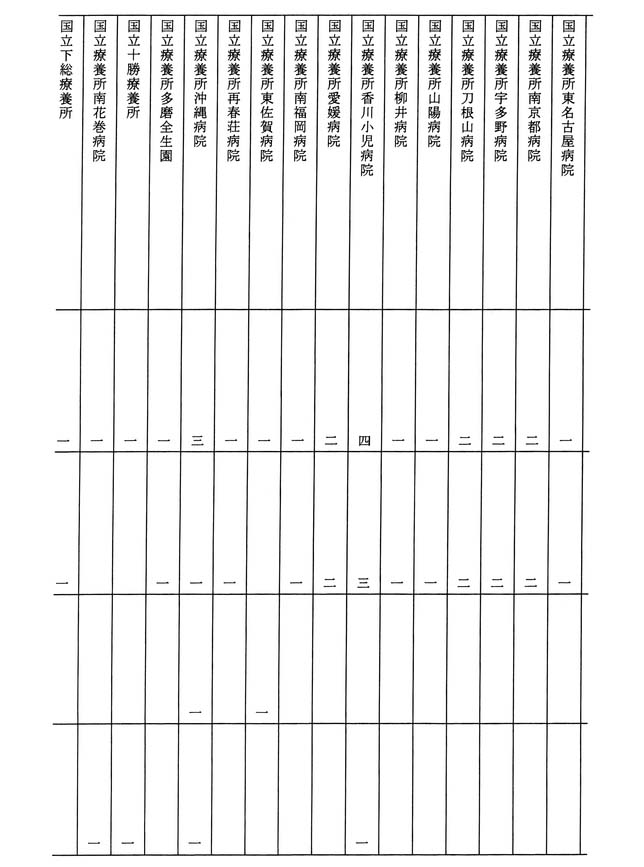

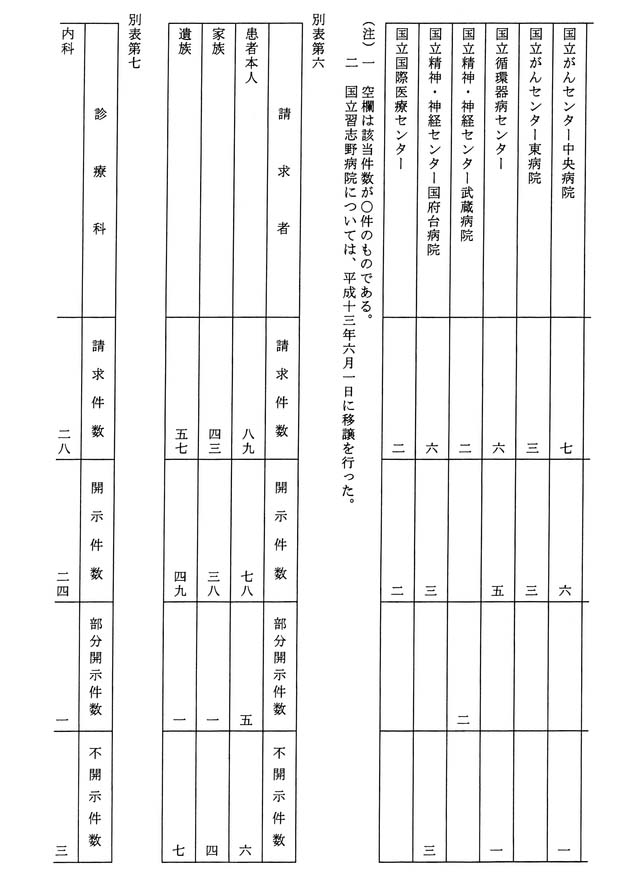

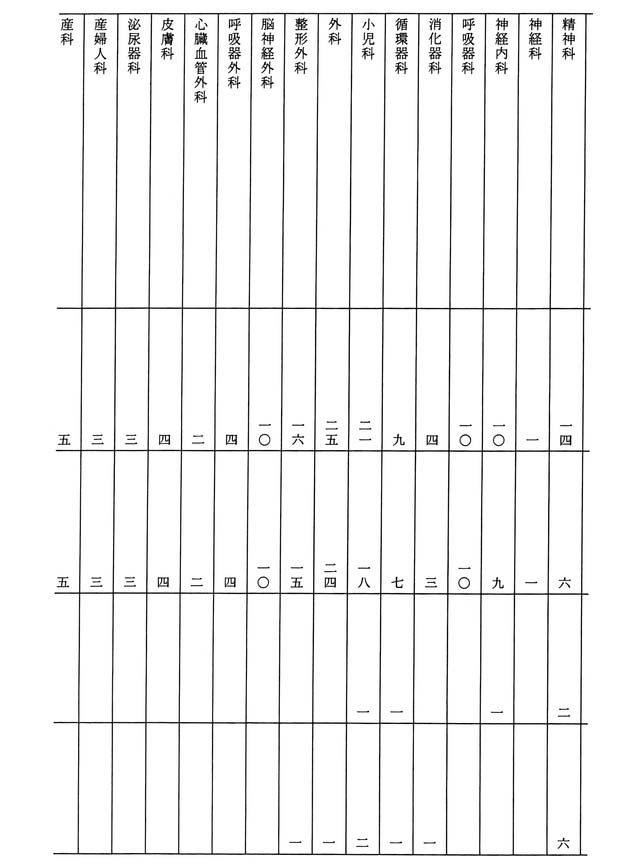

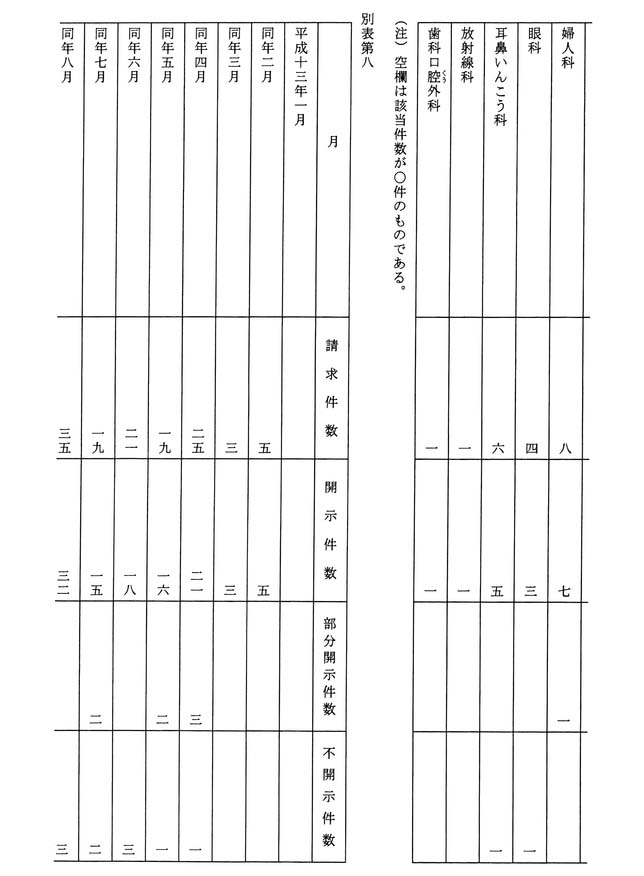

平成十三年一月一日以降の国立病院等における診療記録の病院別、請求者別、診療科目別及び月別の開示件数等は、それぞれ別表第五、別表第六、別表第七及び別表第八のとおりである。

国立病院等において診療記録の開示を行うに当たっては、平成十二年六月に策定した「国立病院等における診療情報の提供に関する指針」に基づき、国立病院等の長が、副院長、医長、看護部長等を構成員とする診療録等開示委員会から治療効果等への悪影響の有無等に関する意見を聴取し、当該意見に基づいて開示の可否等を決定しているところであり、各国立病院等において適正に対処されているものと考えている。

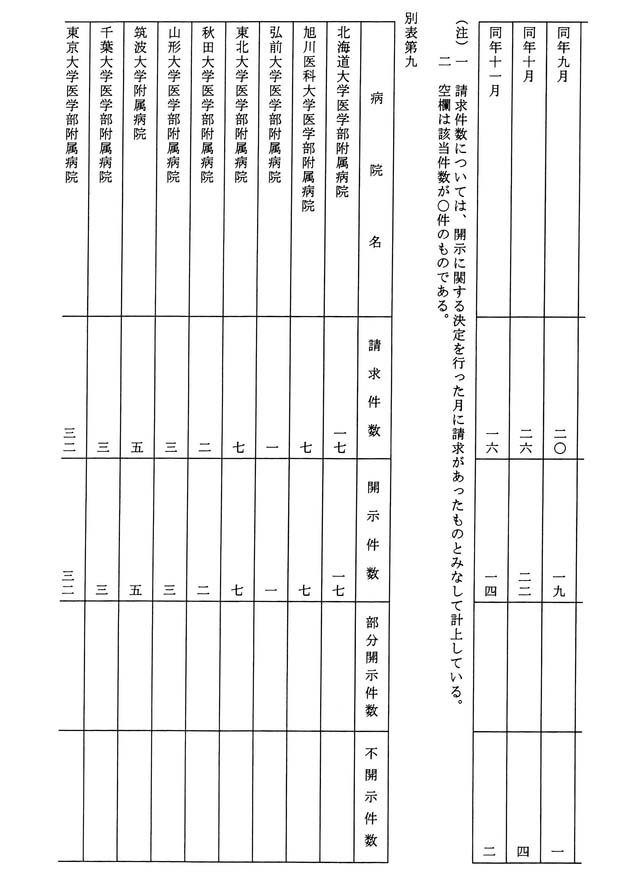

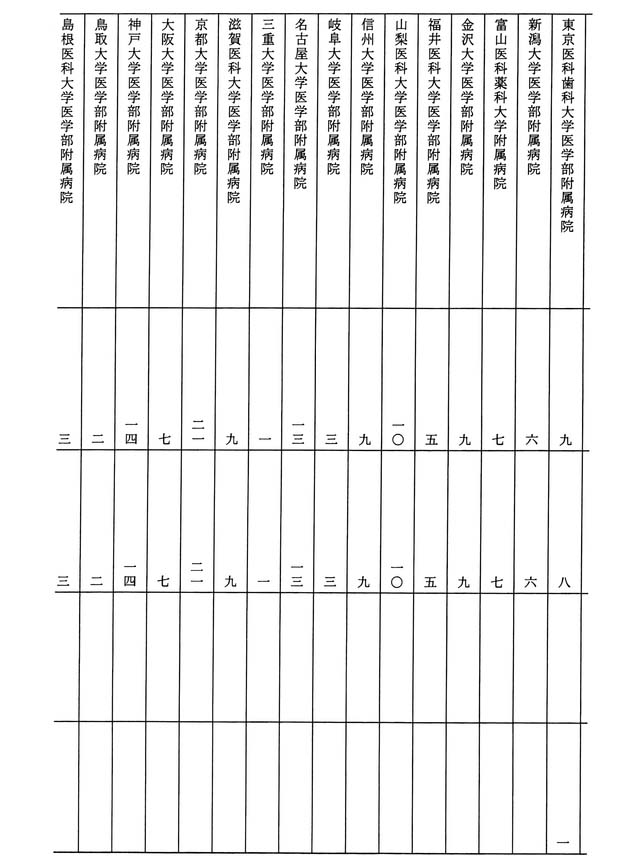

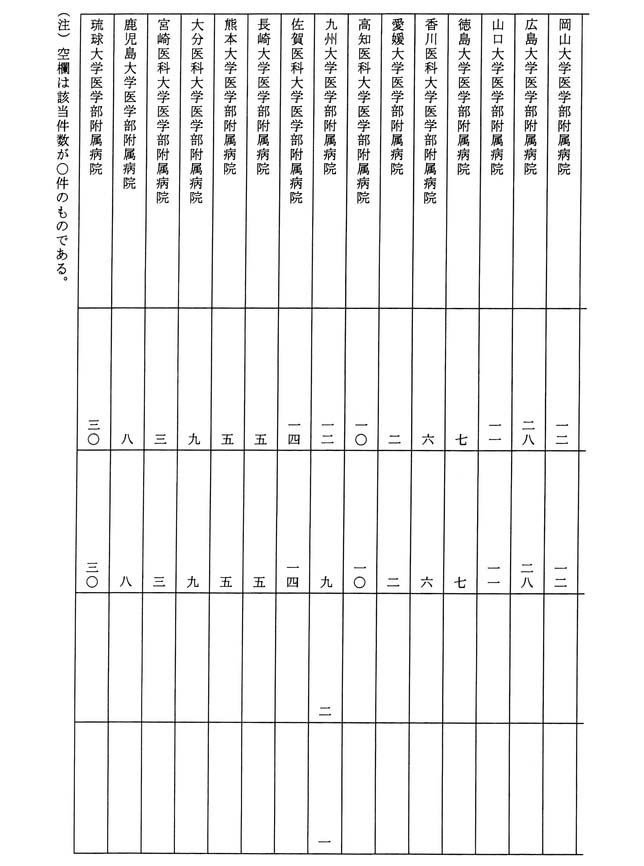

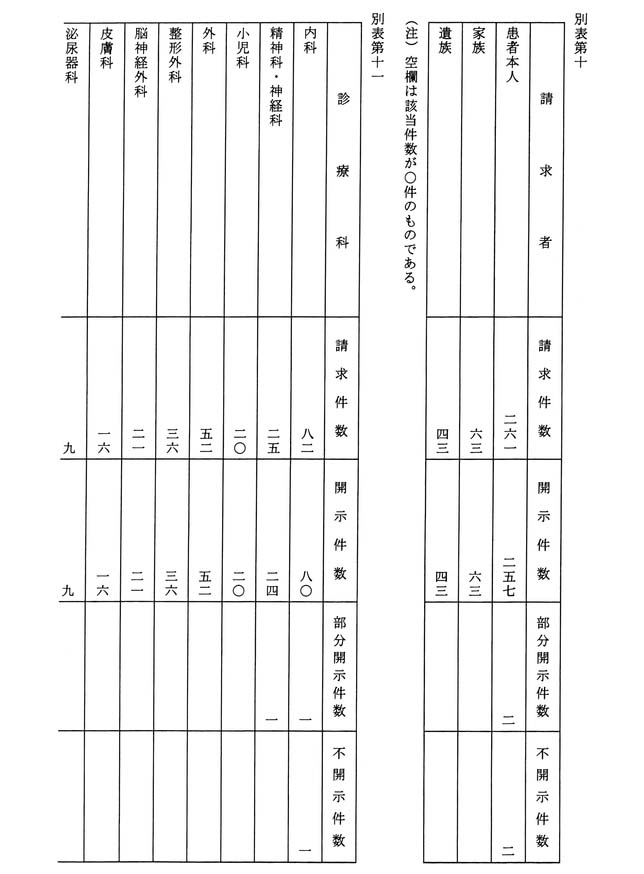

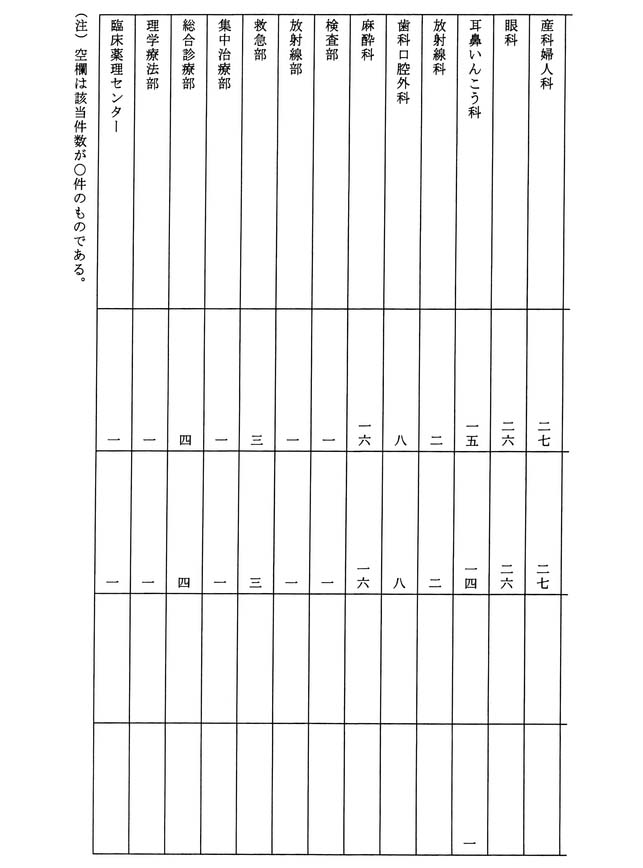

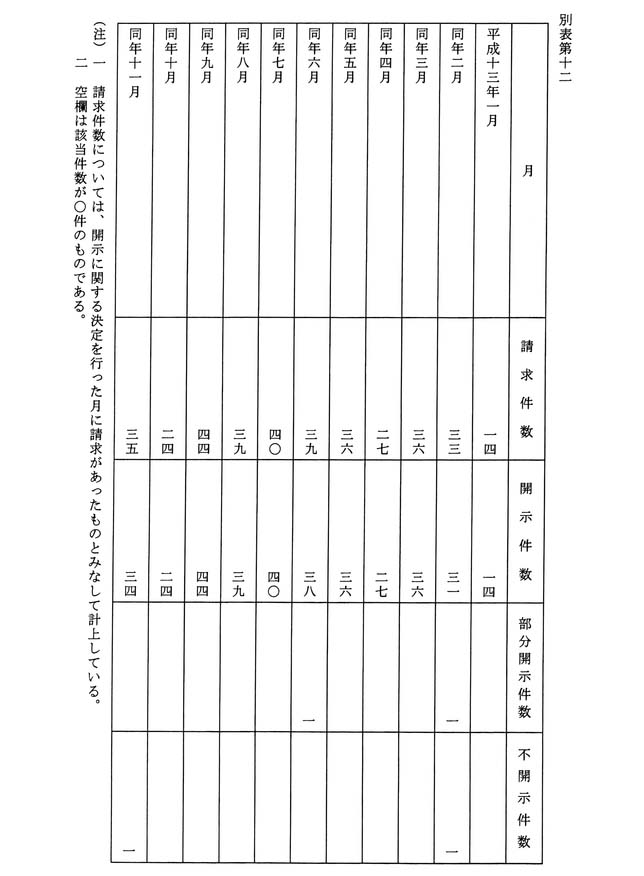

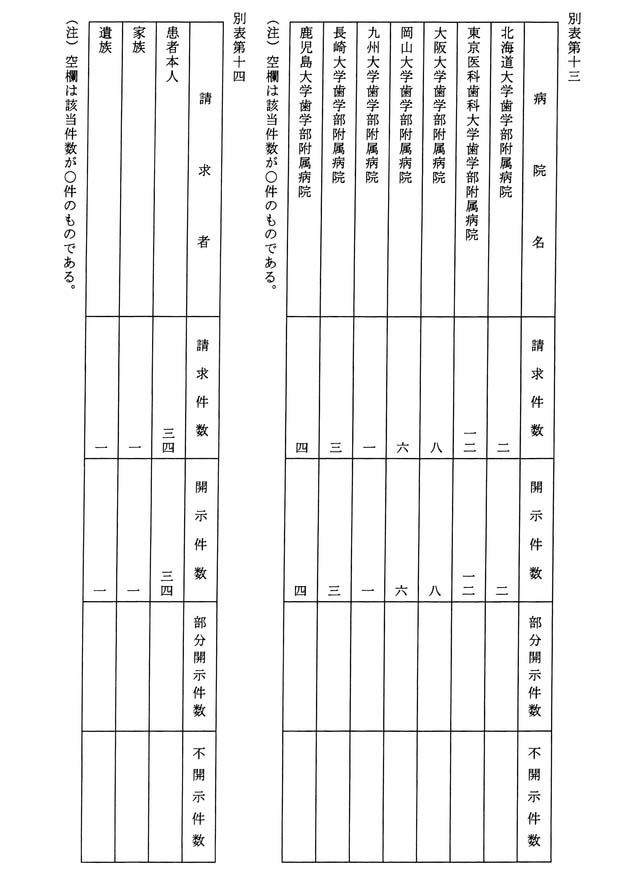

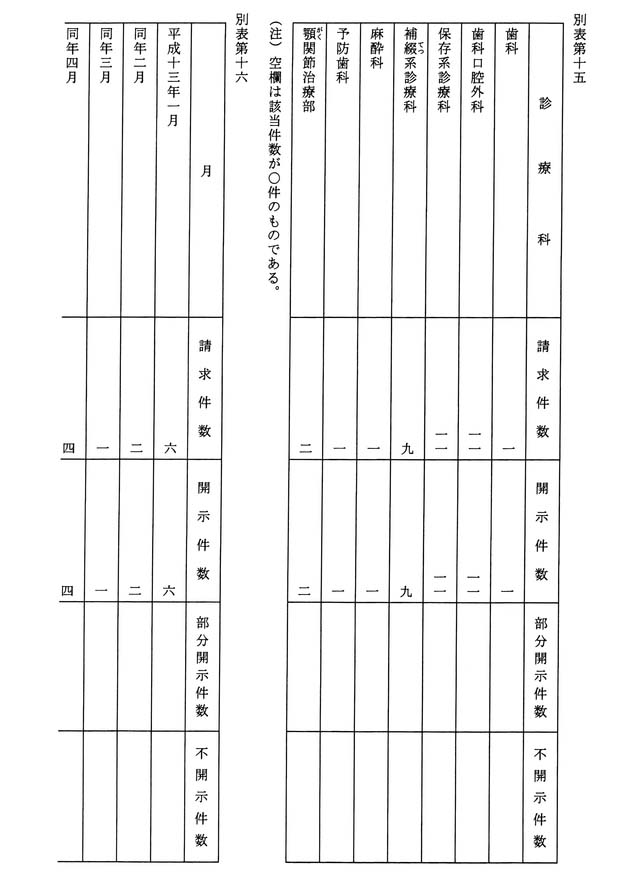

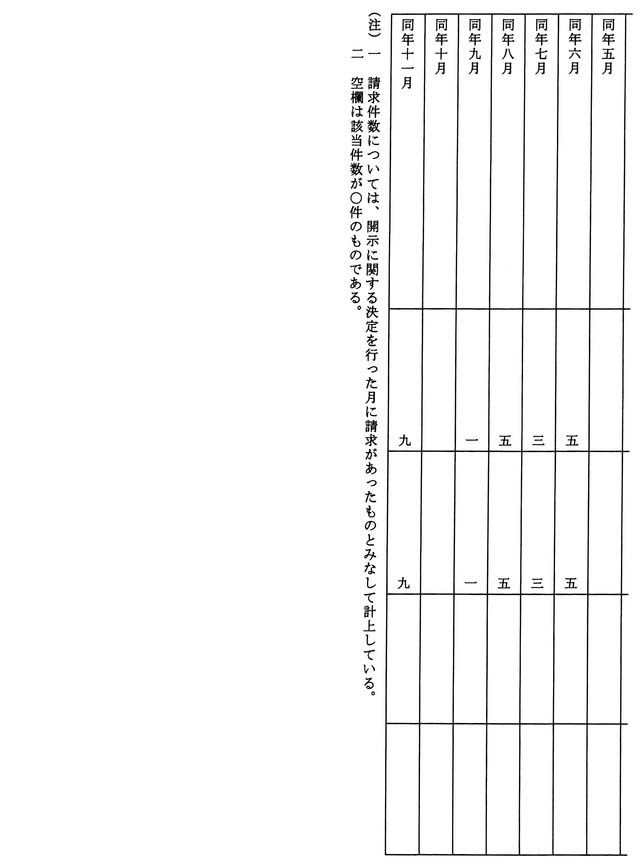

平成十三年一月一日以降の国立大学附属病院における診療記録の病院別、請求者別、診療科目別及び月別の開示件数等は、医学部附属病院等についてはそれぞれ別表第九、別表第十、別表第十一及び別表第十二のとおりであり、歯学部附属病院についてはそれぞれ別表第十三、別表第十四、別表第十五及び別表第十六のとおりである。

国立大学附属病院において診療記録の開示を行うに当たっては、各国立大学附属病院の診療情報提供に関する規程等に基づき、国立大学附属病院の長が、診療情報委員会等から治療効果等への悪影響の有無等に関する意見を聴取し、当該意見に基づいて開示の可否等を決定しているところであり、各国立大学附属病院において適正に対処されているものと考えている。

診療記録の開示の法制化については、医療審議会において平成十一年七月に取りまとめられた中間報告を踏まえ、今後の患者の側の認識及び意向の推移、医療従事者の側の自主的な取組並びに診療情報の提供及び診療記録の開示についての環境整備の状況を見つつ、検討することとしている。

診療記録の開示に向けた医療従事者の自主的な取組は、平成十一年四月に社団法人日本医師会が「診療情報の提供に関する指針」を作成する等着実に進んでいると認識しており、政府としても、医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号)において「診療録その他診療に関する諸記録に係る情報を提供することができる旨」を医業等に関して広告できる事項に追加するなど、自主的な取組を支援しているところである。

今後は、こうした取組の医療の現場への普及及び定着の状況等を見つつ、診療記録の開示の法制化について更に検討を行う必要があると考えている。