答弁本文情報

平成十四年一月二十九日受領答弁第五三号

内閣衆質一五三第五三号

平成十四年一月二十九日

衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員保坂展人君提出死刑と刑事施策、検察に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員保坂展人君提出死刑と刑事施策、検察に関する質問に対する答弁書

一の(1)について

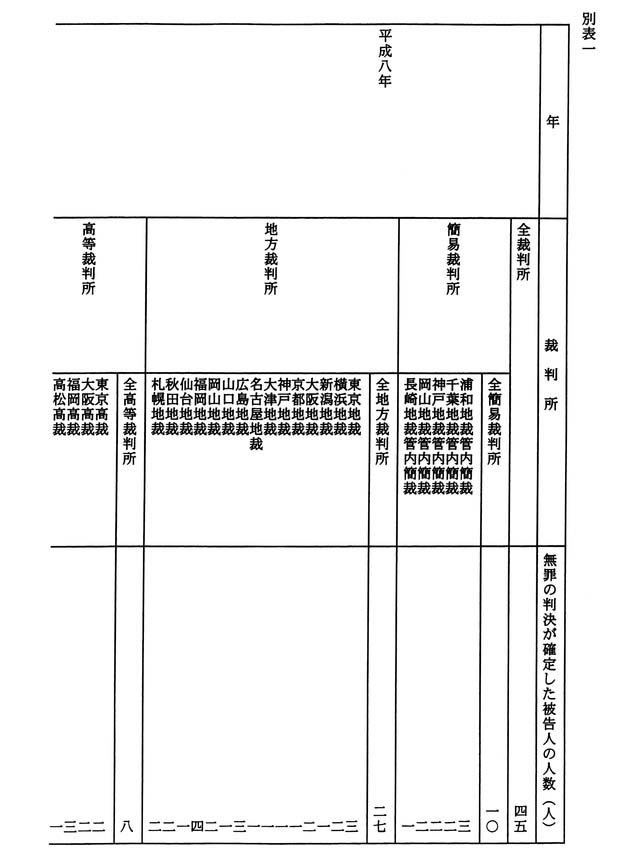

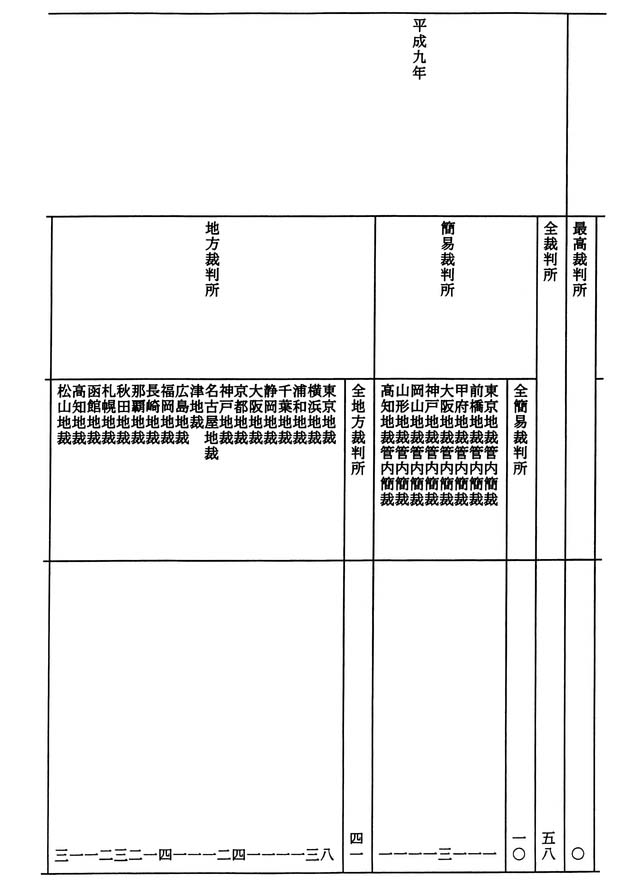

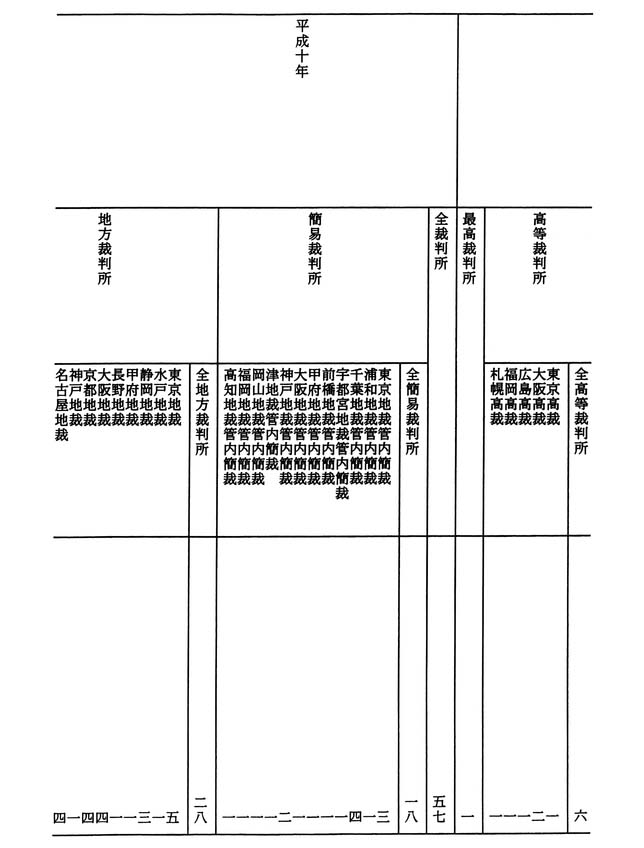

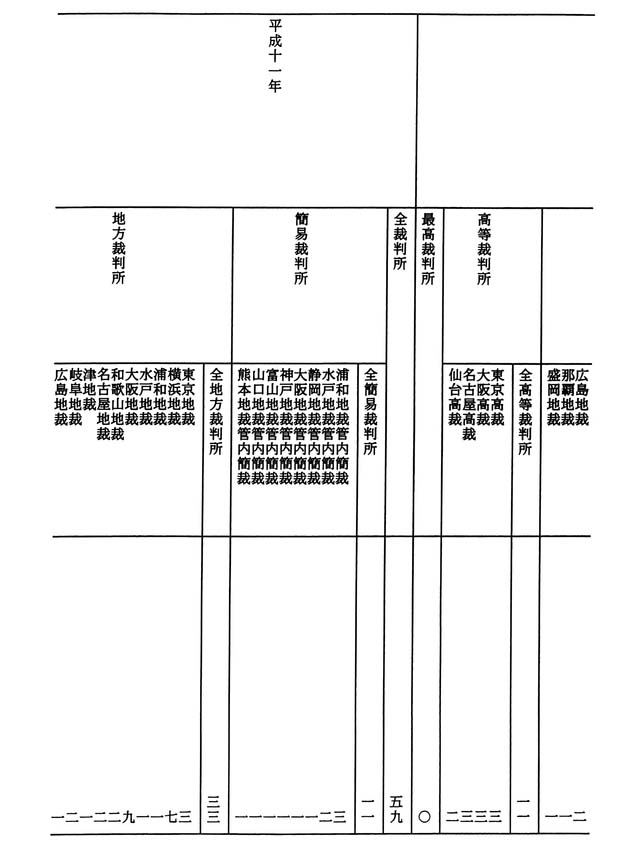

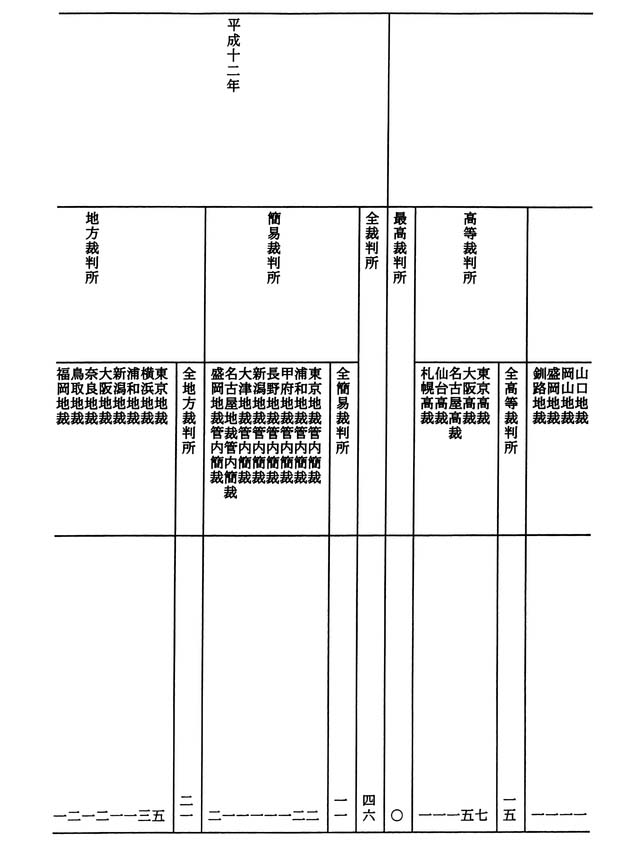

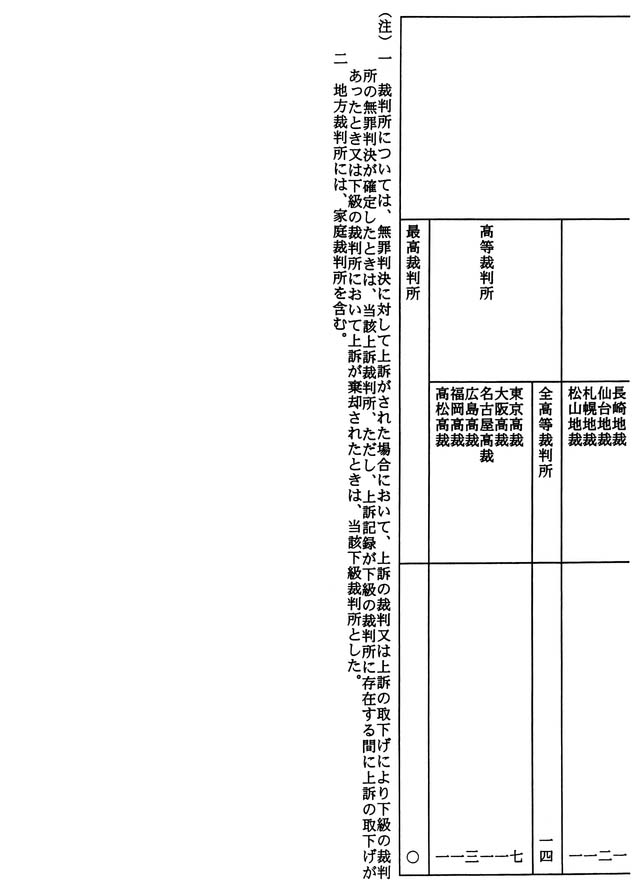

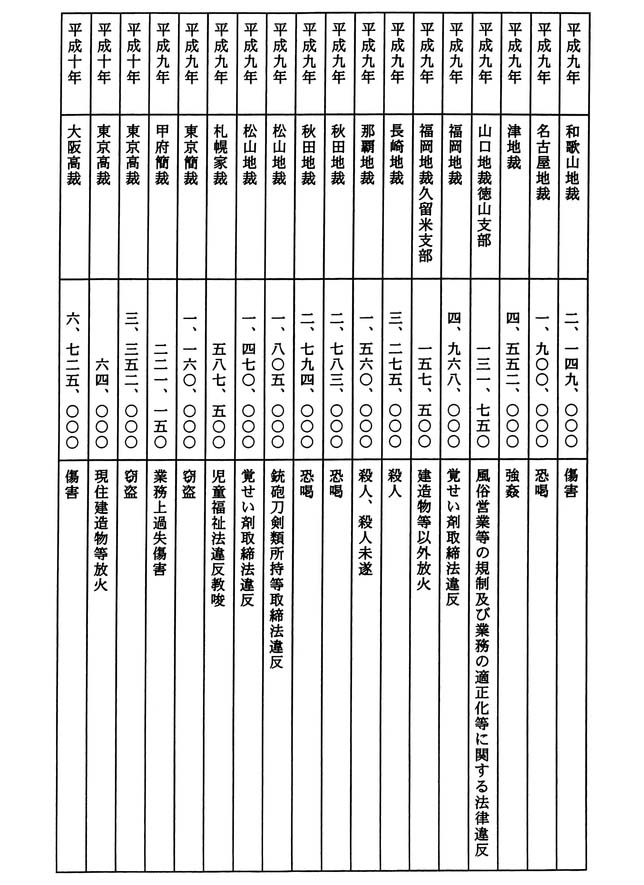

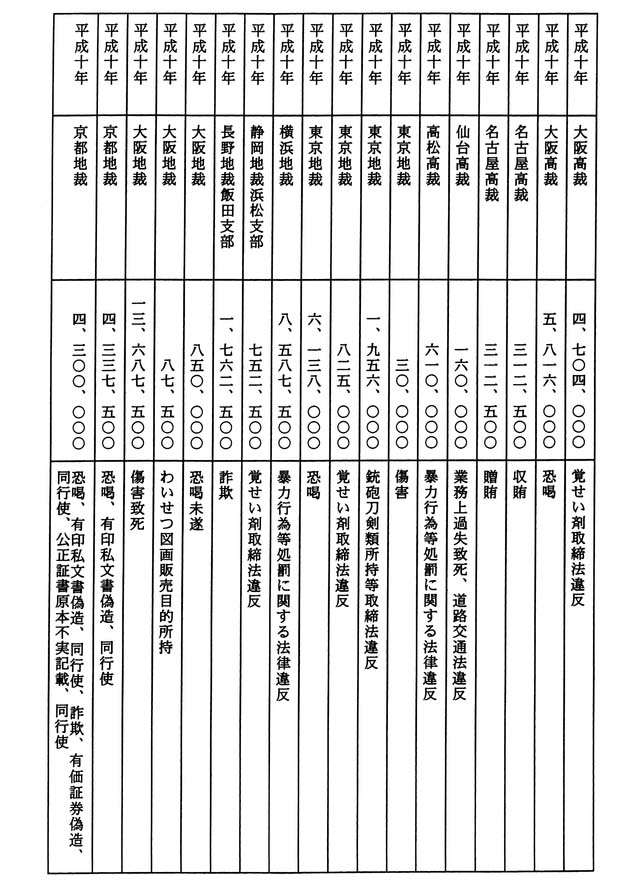

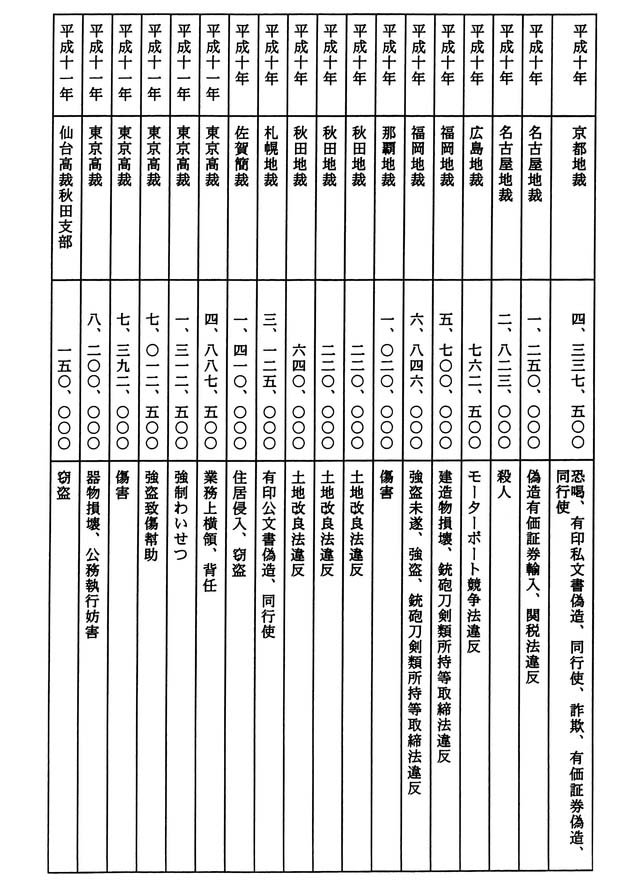

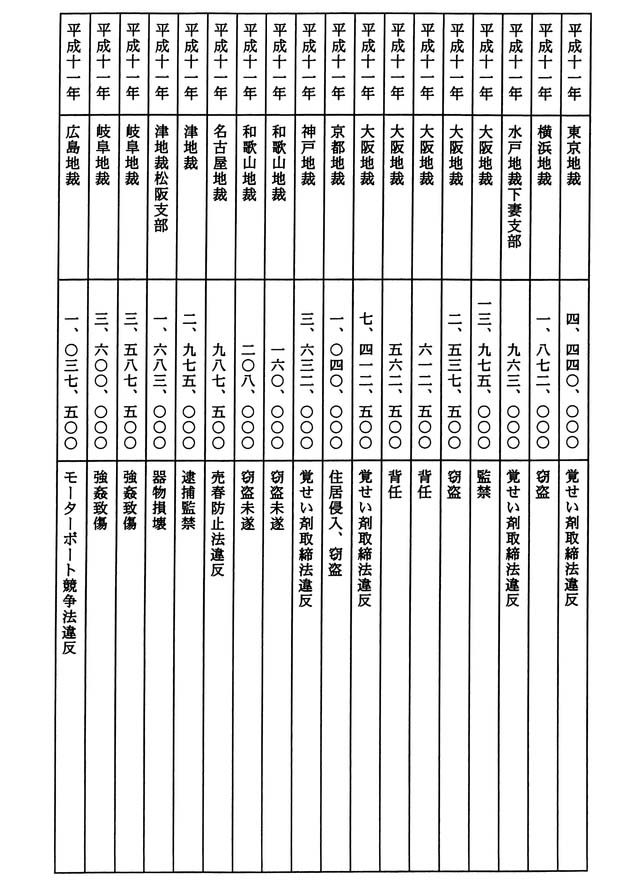

平成八年から平成十二年までの各年において、無罪の判決が確定した被告人の人数及び当該無罪の判決等をした裁判所は別表一のとおりである。

罪名別の人数については統計がなく、平成十三年の統計については現在集計中であるので、いずれも答弁することができない。

無罪の判決が確定した事件について、お尋ねのような観点からの統計はないことから、答弁することができない。

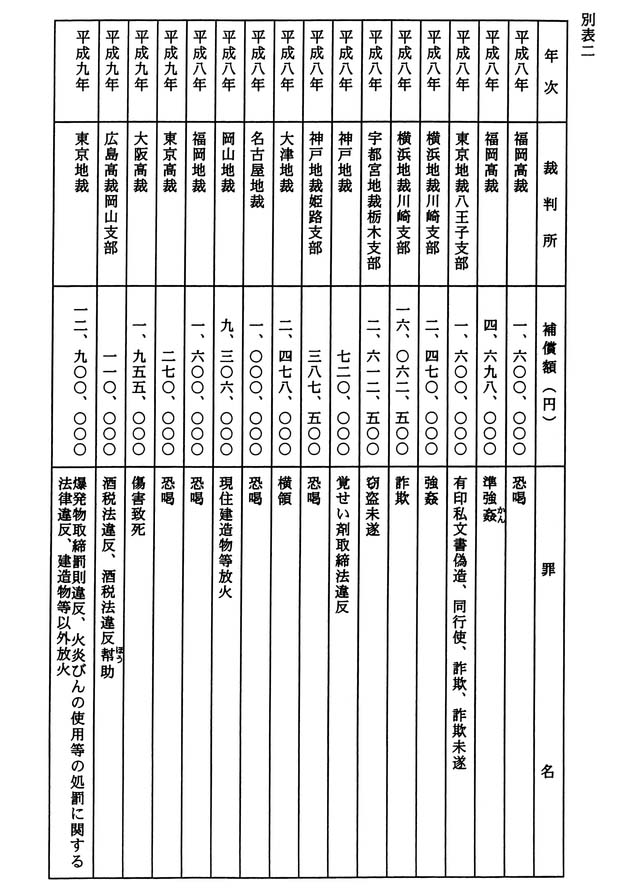

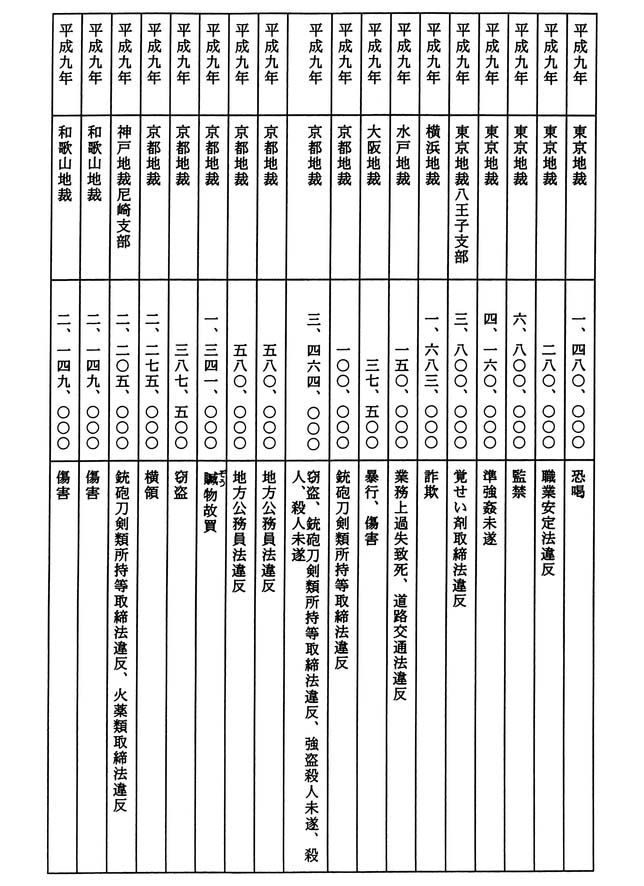

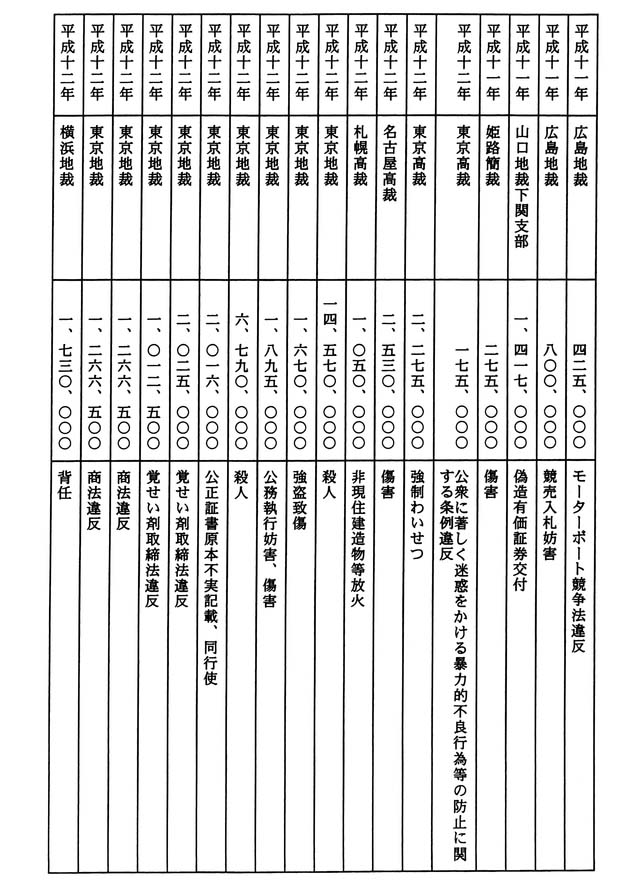

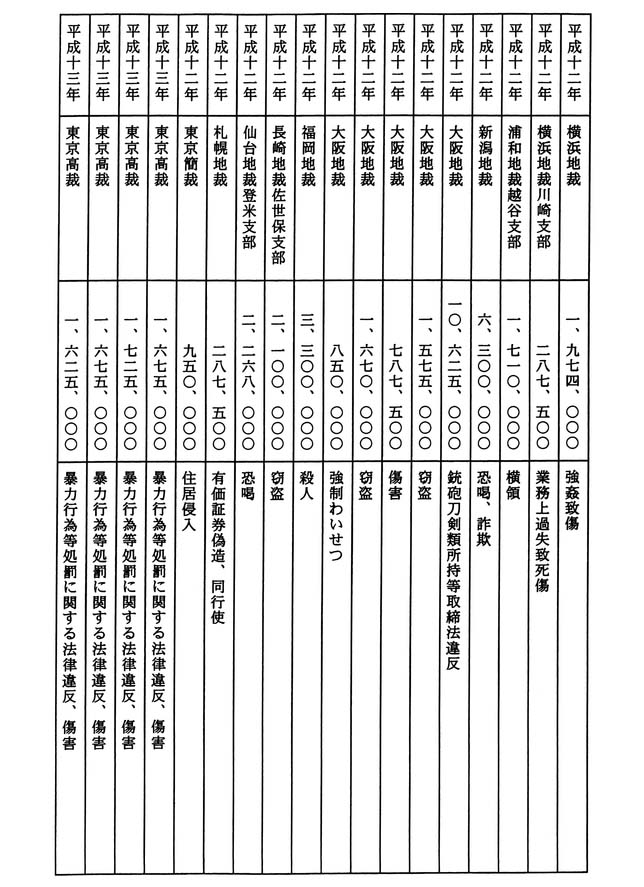

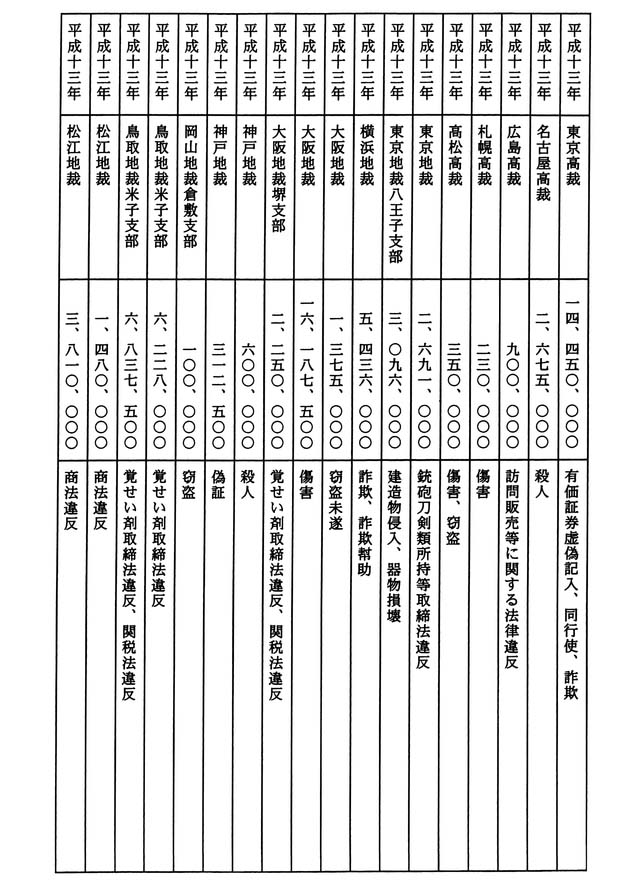

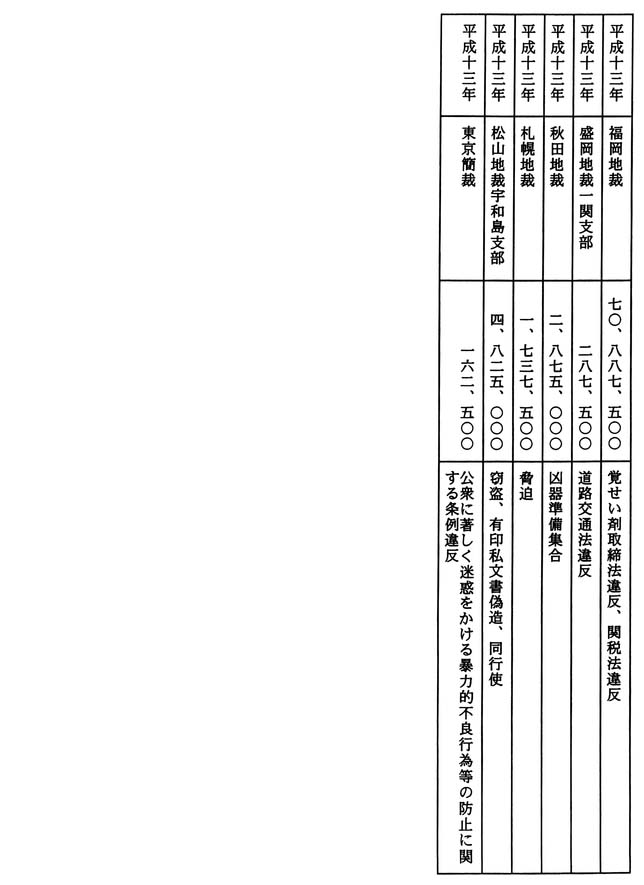

平成八年から平成十三年までの間に無罪の判決が確定した被告人が、刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)による補償を請求し、決定がなされた事件数は、最高裁判所の資料によれば、百六十七件であると承知している。このうち補償の決定がなされたのは、百六十六件であり、補償の決定をした年次、裁判所及び補償額並びに当該決定に係る事件の罪名は、別表二のとおりであると承知している。

検察官が、無罪の判決が確定した事件の捜査又は公判に関与したとしても、適正な職務遂行がなされている限り、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)上の懲戒処分を含め、その職務遂行上の責任を問われることはない。

お尋ねの「えん罪事件」がどのような事件を指すのか必ずしも明らかではないが、検察当局においては、無罪の判決が確定した事件又は有罪の判決が確定した後に再審で無罪となった事件について、裁判書及び訴訟記録等を精査するなどして、捜査及び公判並びに再審の具体的経過に照らしながら、物証を発見収集した状況やその鑑定状況等の物証に係る捜査の問題点、供述の変遷や裏付証拠の有無等の供述の任意性・信用性に係る捜査の問題点、事件発覚の端緒から事件を検察官に送致するまでの司法警察員等による捜査の問題点、公判における立証に係る問題点、再審請求審及び再審公判における対応に係る問題点等を把握するよう努めており、このことは、死刑確定者が再審で無罪となった事件についても同様である。

被疑者の供述を得ることは、真実の発見に寄与するとともに、当該被疑者が実際に罪を犯し、真に自己の犯行を悔いて自白する場合には、その改善更生にも役立つものと考える。もとより、検察当局においては、個々の事件の処理に当たり、被疑者の自白及び関係者の供述の任意性・信用性を慎重に吟味するとともに、供述等を裏付ける証拠の収集等にも万全を期するよう努め、これらの証拠に基づいて事実を的確に判断した上で適正に対処しているところである。

社会一般は、犯罪を犯した者にはこれにふさわしい刑罰が科されるべきとの応報感情、報復感情を有するものであり、こうした社会一般の応報感情、報復感情が満たされることは、刑事司法が持つ重要な機能の一つであると考えている。なお、過去の裁判における被害者の証言等を例示して説明することについては、個別の具体的な事件にかかわる事柄でもあるので、これを差し控えたい。

お尋ねの「犯罪被害者の報復感情、応報感情を国家が加害者に対して実現する刑事司法」がどのようなものを指すのか必ずしも明らかではないので、お尋ねにつき確定的にお答えすることは、困難である。

なお、刑罰には、被害者又はその家族、更には社会一般の報復感情を和らげ、満足させる機能があると認識しており、我が国の学説について調査した範囲では、刑罰がこのような機能を有するべきではないと明言するものは、見当たらなかった。また、外国において、犯罪被害者の被害感情を犯人に対する刑事処分の決定過程に反映させることについての考え方には様々なものがあるが、その詳細については承知していない。

お尋ねの「被害者の報復感情、応報感情を国が加害者に対して実現する刑事司法」がどのようなものを指すのか必ずしも明らかではないが、一般に、刑罰は、犯罪に対する抑止力を有するものと認識されている。

犯罪被害者に対する保護及び配慮の在り方は多岐にわたるものであるので、今後とも検討を行い、議論が熟したものから適切に対応してまいりたいと考えている。

犯罪を予防するためには、各般にわたる総合的な施策と国民全体の幅広い不断の努力が必要であると考えるが、犯罪を摘発し、事案の真相を明らかにした上、刑罰法令を適正かつ迅速に適用して適正な科刑を実現することは、最も基本的な施策と考えている。

犯罪の増加については、経済事情や社会環境の変化、国際化の影響等の様々な事情が複雑に絡み合っていると考えられ、一概に述べることはできないと考えている。

検挙率が低下している原因は、重要犯罪等の増加に伴い、新たに発生した事件の早期検挙に重点を置かざるを得ない結果、窃盗等により検挙した被疑者の余罪解明率が低下していること、不法滞在外国人等による組織的犯罪の増加等により捜査が困難化していること、捜査を取り巻く環境の変化により聞き込み等の手法を活用した捜査が困難化していること等の事情が複合しているところにあると考えられる。

一般論として申し上げれば、捜査力が低下した場合、事件の検挙やその真相解明が困難になると考えられ、その結果、国民が安心して暮らせる安全な社会が確保できなくなるおそれがあると考える。

犯罪の増加、検挙率の低下の現状に対しては、検察官及び警察官の増員等による体制の整備、各種法令の整備及びその適正かつ効果的な運用、科学的装備の導入等による科学捜査力の強化、国内関係機関における連携の強化、外国捜査機関等との情報交換の強化、地域住民、民間防犯組織、地方公共団体等と警察との連携による防犯活動の推進等の諸対策を講じてきたところであり、引き続きこれらの充実及び強化に努めてまいりたい。

我が国の刑事政策においては、社会における正義を実現し、国民が安心して暮らせる安全な社会を確保することを基本的な目的としているところ、死刑は、罪責が著しく重大な凶悪犯罪に対し、この目的を達する上での最も厳格な刑罰と位置付けられていると考えている。

お尋ねについて調査し、把握した範囲でお答えすると、欧州各国における刑事政策は、それぞれの国ごとに異なるものであり、また、死刑の廃止に至る背景にも様々なものがあると考えられるので、欧州の死刑を廃止した国の刑事政策と我が国のそれとを単純に比較してその異同を明らかにすることは困難であると考えている。

御指摘の週刊誌の記事に記載されている前大阪地方検察庁検事正に対する告発事件については、兵庫県警察及び大阪高等検察庁並びに高知県警察及び高松高等検察庁において、関係者の取調べ及び証拠物の収集など所要の捜査を遂げた上、大阪高等検察庁において、平成十三年十一月七日、高松高等検察庁において、同月十三日、それぞれ、検察庁の調査活動費が不正流用されるなどしたとは認められないことから犯罪の嫌疑がないとして不起訴処分とした。

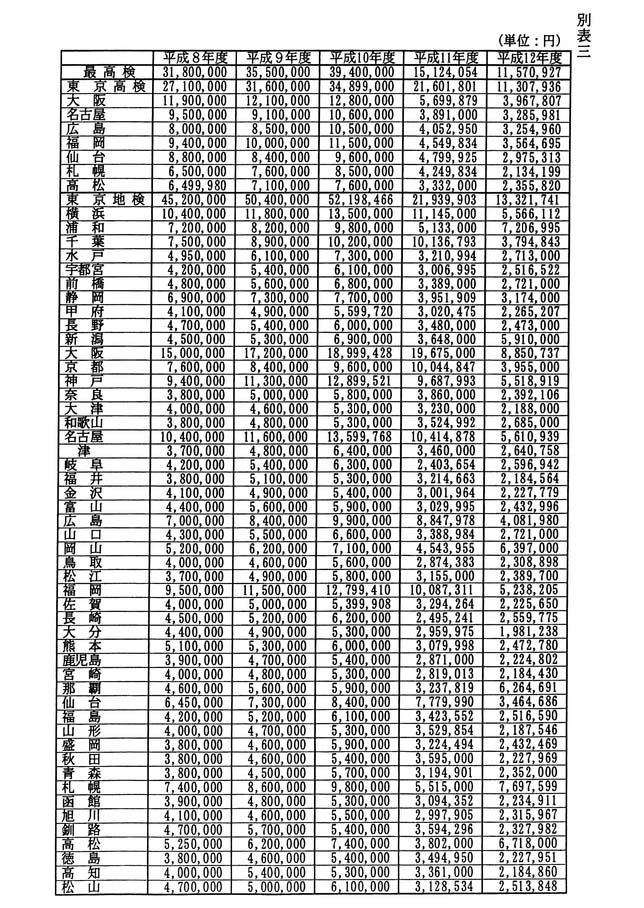

検察庁の調査活動費は、昭和三十一年度から平成十三年度まで継続して認められている予算科目で、検察庁における事件の調査、情報の収集等の調査活動のための経費であり、例えば、情報提供者に対する謝金として支出されている。支出計算書の保存期間は五年であるところ、その期間内の各検察庁における調査活動費の支出額は、別表三のとおりである。

お尋ねのような事実はない。

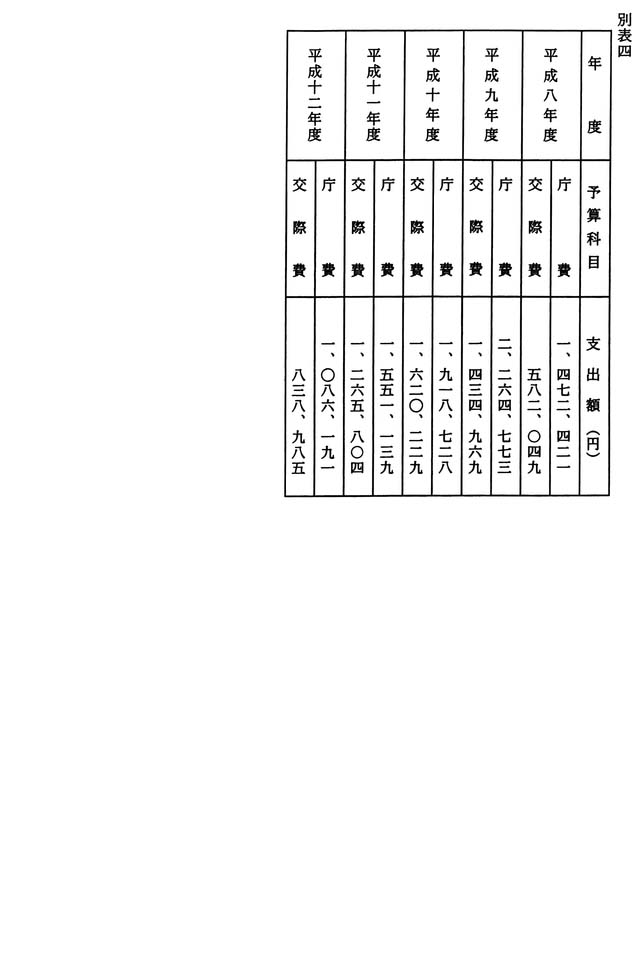

検事総長、次長検事、検事長及び検事正(以下「検事正等」という。)は、公務に付随する慶弔としての電報、供花及び香料の費用を公費から支出する場合は、その費用を庁費又は交際費の予算科目で支出しており、検事正等による慶弔としての電報、供花及び香料の費用であると推定される支出額は、確認できる範囲では、別表四のとおりである。

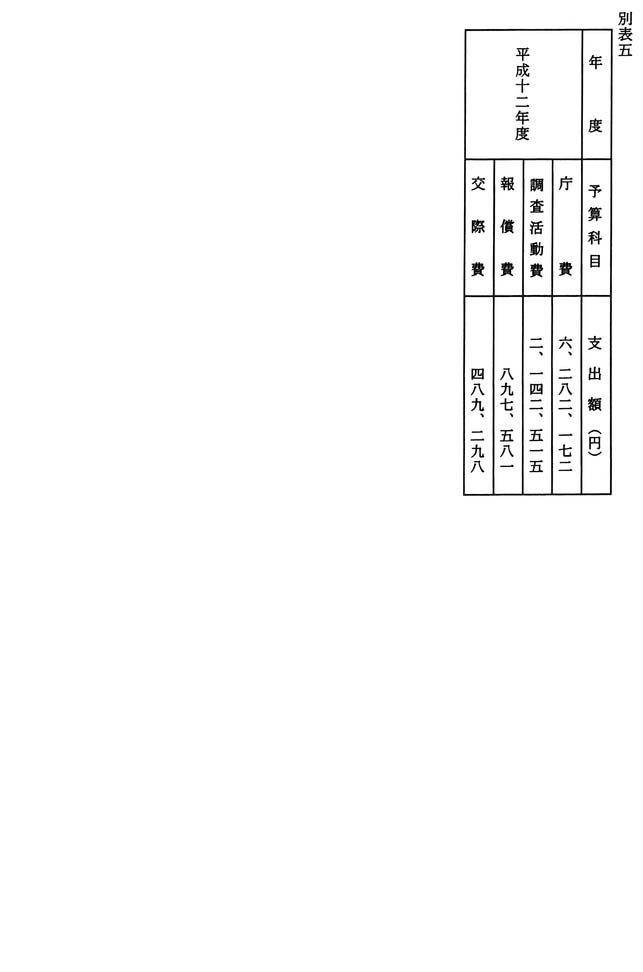

検事正等が出席する会議には、検察庁間の打合せや関係諸機関との情報交換など種々のものがあるが、検事正等は、これらの会議における茶菓弁当代等を、庁費、調査活動費等の予算科目で支出しており、検事正等が出席した会議における茶菓弁当代等の支出額は、確認できる範囲では、別表五のとおりである。

お尋ねのような事実はない。

お尋ねの元東京高等検察庁検事長が調査活動費を自己の遊興費に流用した事実はない。

その他のお尋ねについては、個人のプライバシーにかかわる事項であるので、お答えする立場にない。

お尋ねの地方検察庁が、お尋ねのような遊興を行った事実はない。

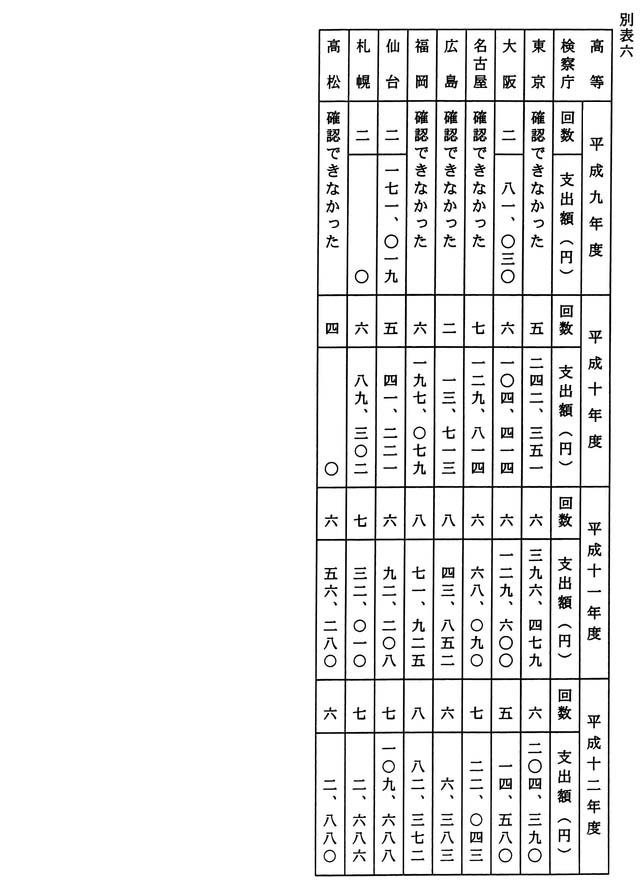

各高等検察庁が、管内の検事正を集めて開いた会議の年度別、高等検察庁別の回数及び会議における茶菓弁当代等の支出額の合計は、確認できる範囲では、別表六のとおりである。

週刊誌等における御指摘の記事は、いずれも根拠に乏しいものと考える。

お尋ねについて調査し、把握した範囲でお答えすると、次のとおりである。

大韓民国においては、二千一年(平成十三年)十月、刑法等における死刑に関する規定を改正して死刑制度を廃止することを内容とする「死刑廃止に関する特別法案」が国会議員によって国会に提出されたことを承知している。

台湾の当局においては、二千一年(平成十三年)五月以降、死刑の存廃について検討していることを承知している。

死刑の存廃の問題は国際社会で関心を集めている事項の一つであると考えるが、国際連合における死刑廃止を求める決議での各国の投票態度等から判断して、死刑に関する各国の考え方はいまだに様々に分かれており、その存廃について国際的に一致した意見はないと考えている。

この問題については、諸外国における動向等も参考にする必要があるものの、基本的には、各国において、当該国の国民感情、犯罪情勢、刑事政策の在り方等を踏まえて慎重に検討し、独自に決定すべきものと考えている。

政府としては、死刑の存廃は、国民世論に十分配慮しつつ、社会における正義の実現等種々の観点から慎重に検討すべき問題であるところ、国民世論の多数が極めて悪質、凶悪な犯罪については死刑もやむを得ないと考えており、多数の者に対する殺人、誘拐殺人等の凶悪犯罪がいまだ後を絶たない状況等にかんがみると、その罪責が著しく重大な凶悪犯罪を犯した者に対しては、死刑を科することもやむを得ず、死刑を廃止することは適当でないと考えている。

確定した裁判の執行が厳正に行われなければならないことは改めて言うまでもないところである。死刑は、人の生命を絶つ極めて重大な刑罰であるが、死刑の判決は、極めて凶悪かつ重大な罪を犯した者に対し、裁判所が慎重な審理を尽くした上で言い渡すものであり、法務大臣としては、法の定めるところに従って、慎重かつ厳正に対処すべきものと考えている。

平成十三年十二月二十七日、二名の死刑確定者に対して死刑を執行した。