答弁本文情報

平成十六年二月十日受領答弁第七号

内閣衆質一五八第七号

平成十六年二月十日

衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員長妻昭君提出落札率をはじめとする入札等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員長妻昭君提出落札率をはじめとする入札等に関する質問に対する答弁書

一の1について

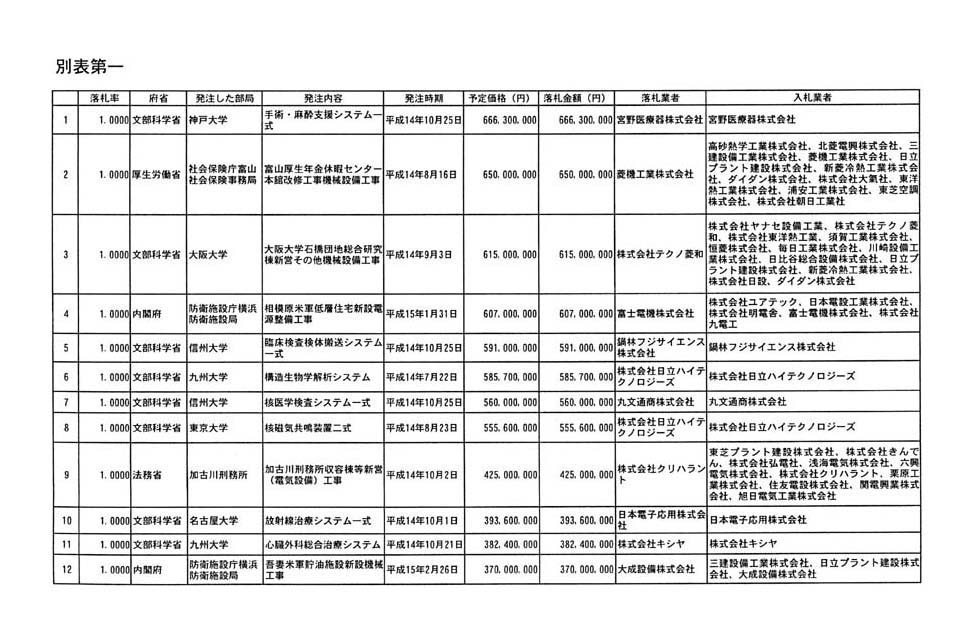

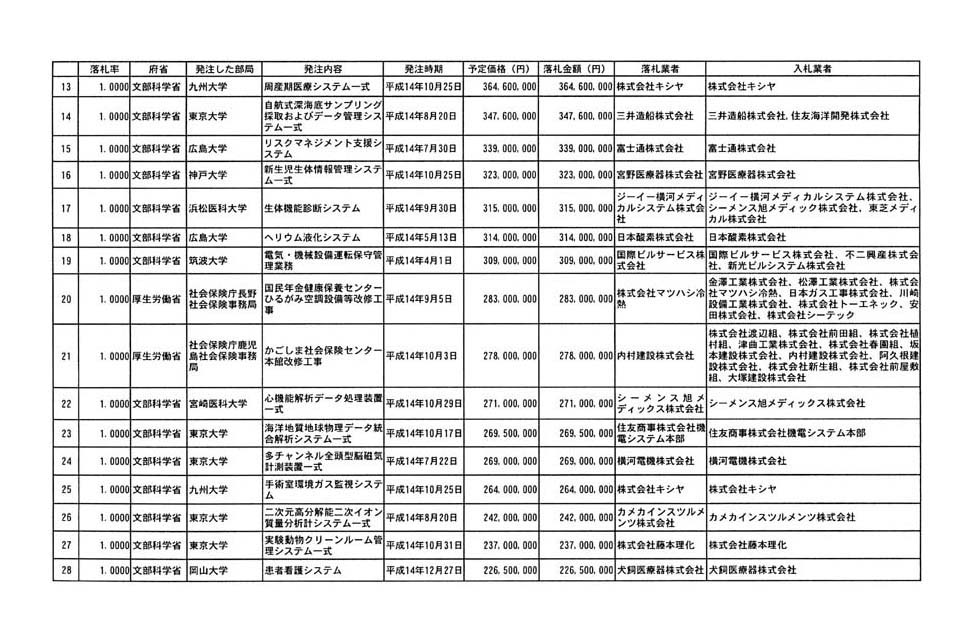

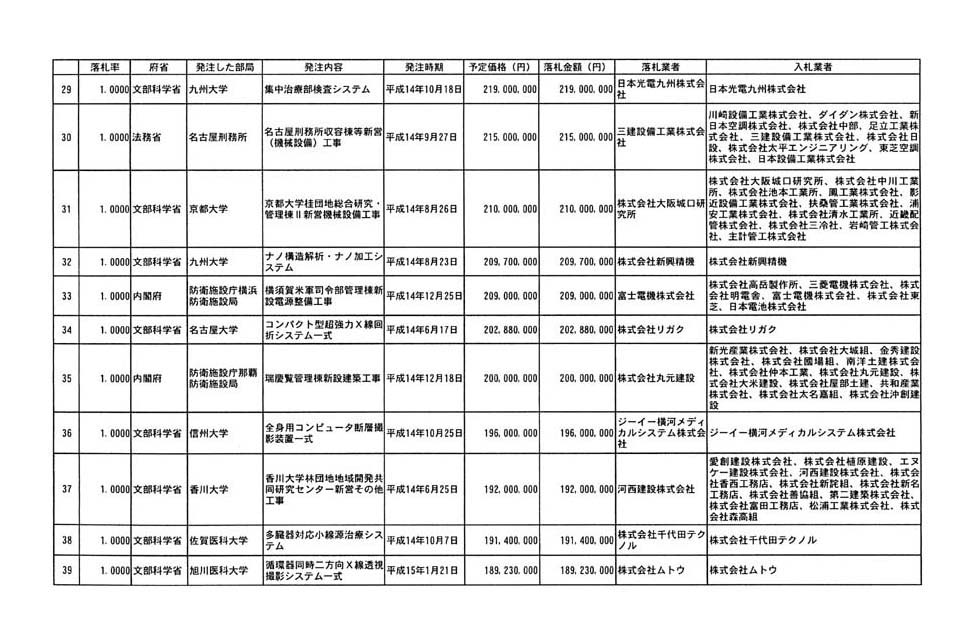

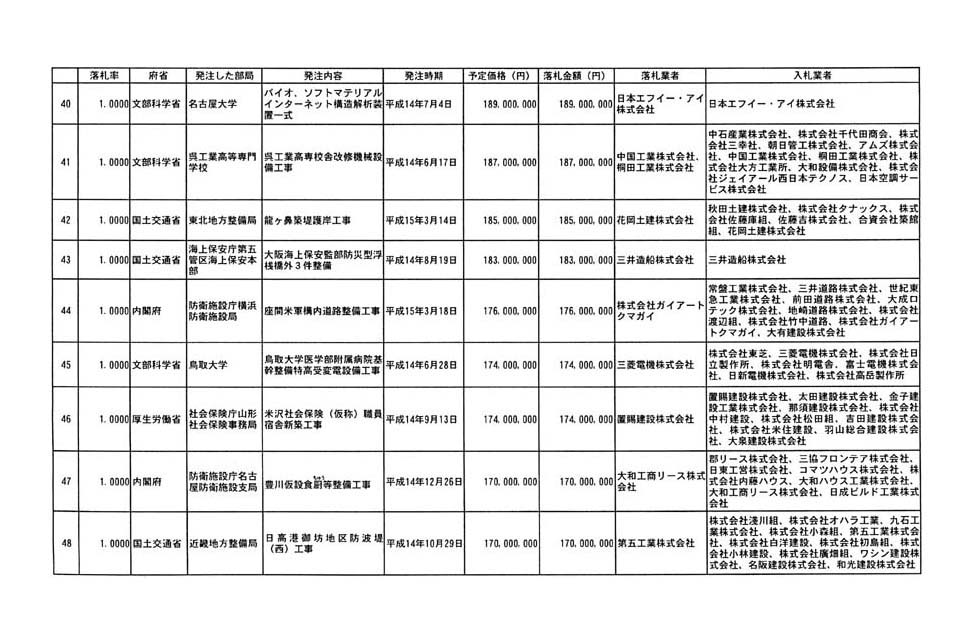

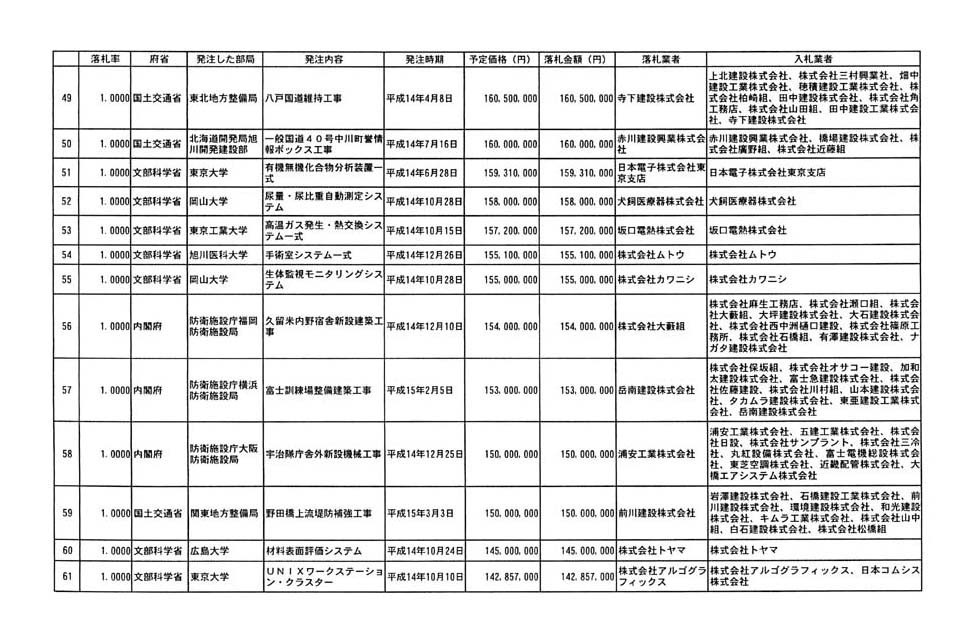

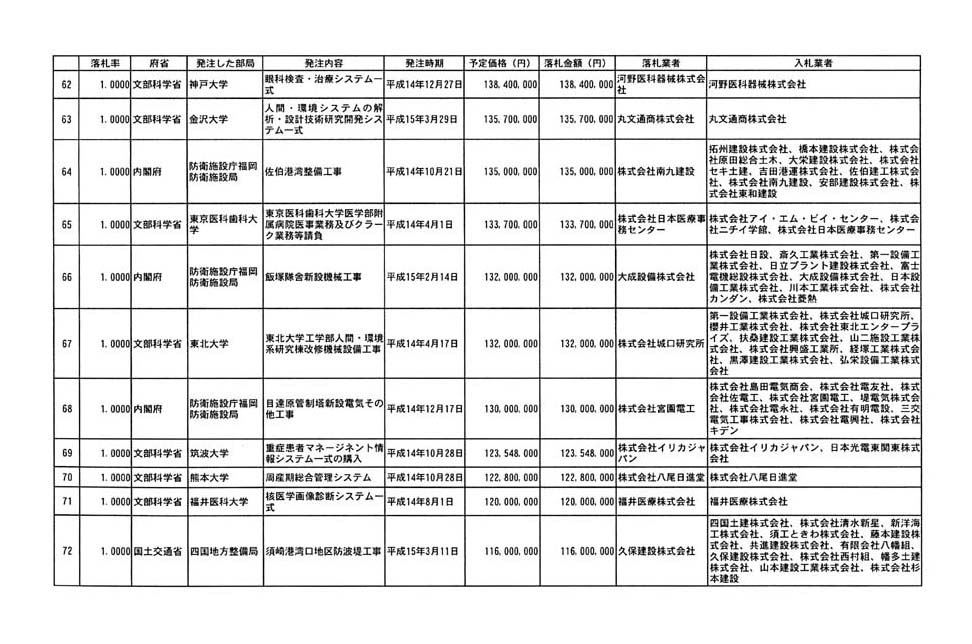

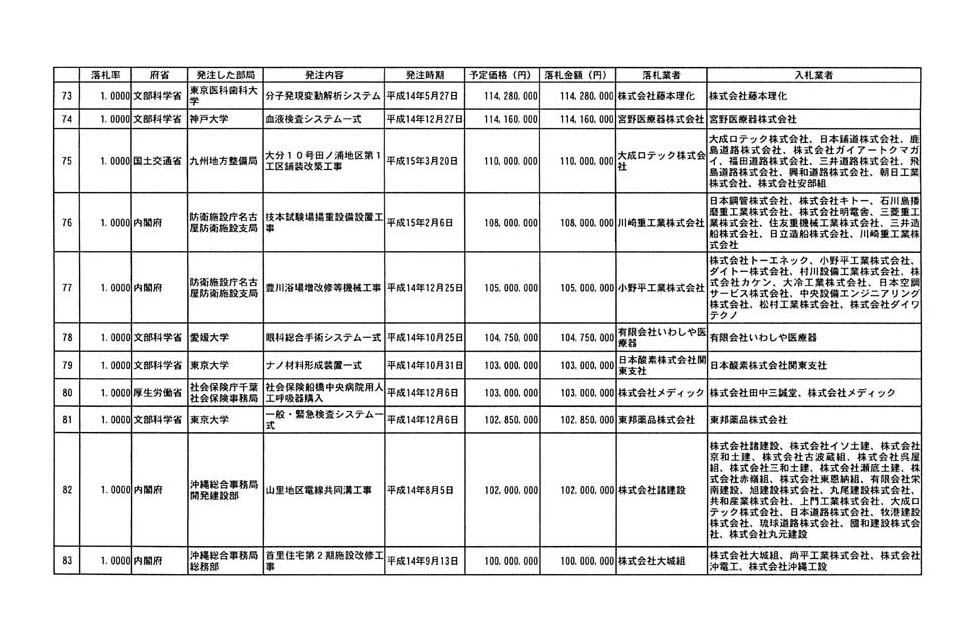

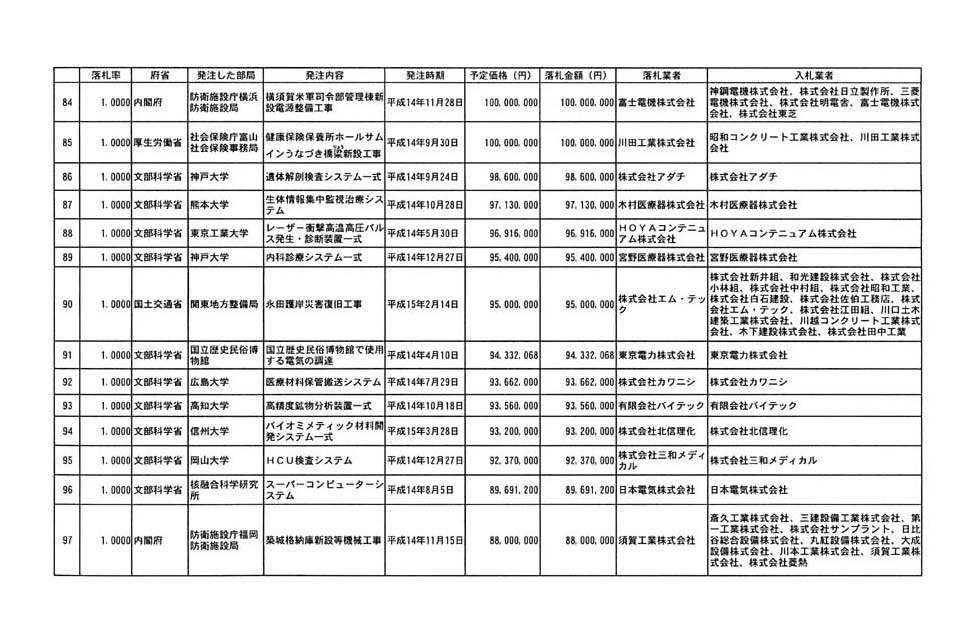

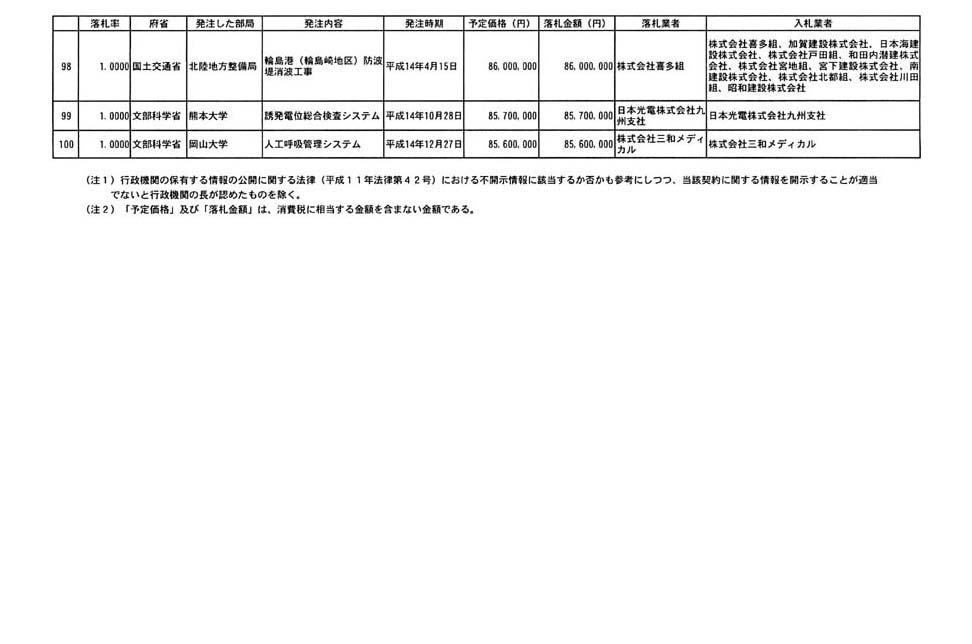

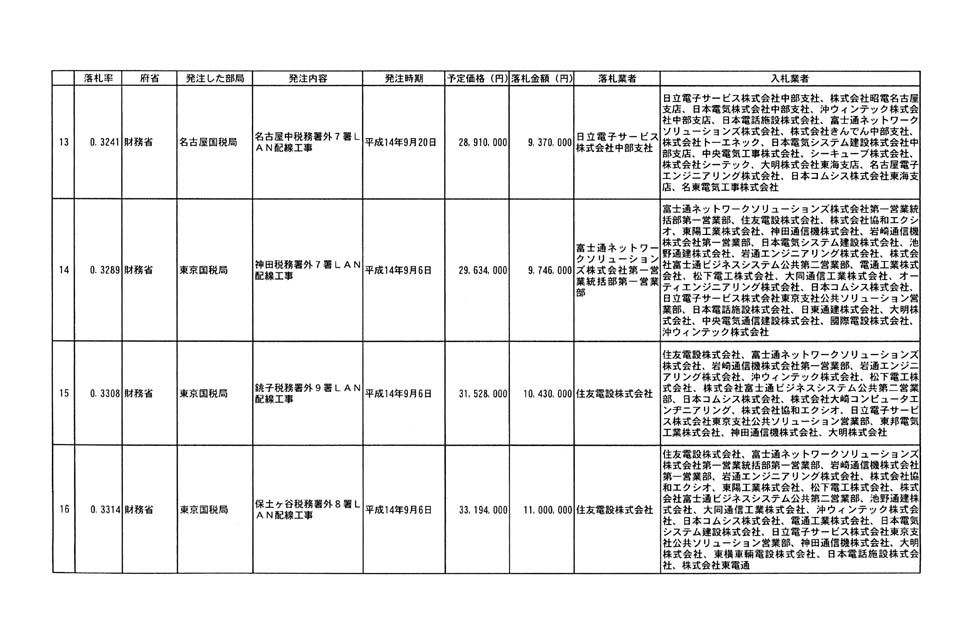

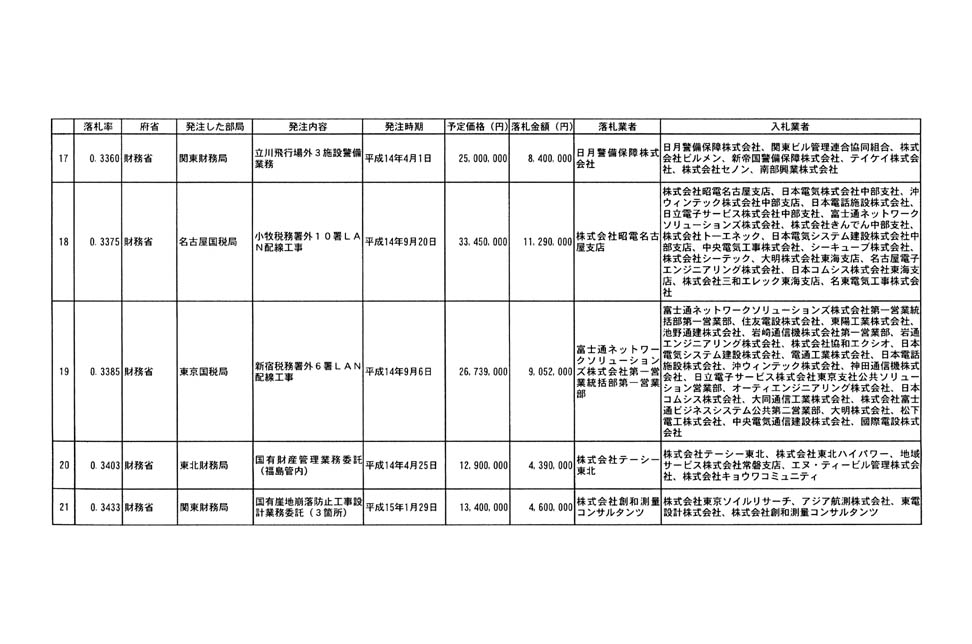

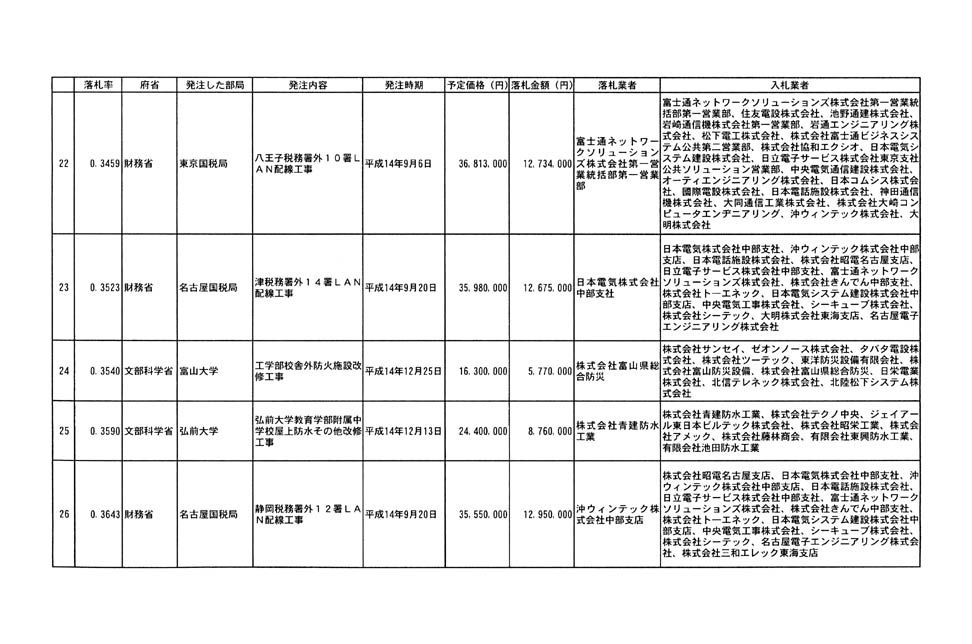

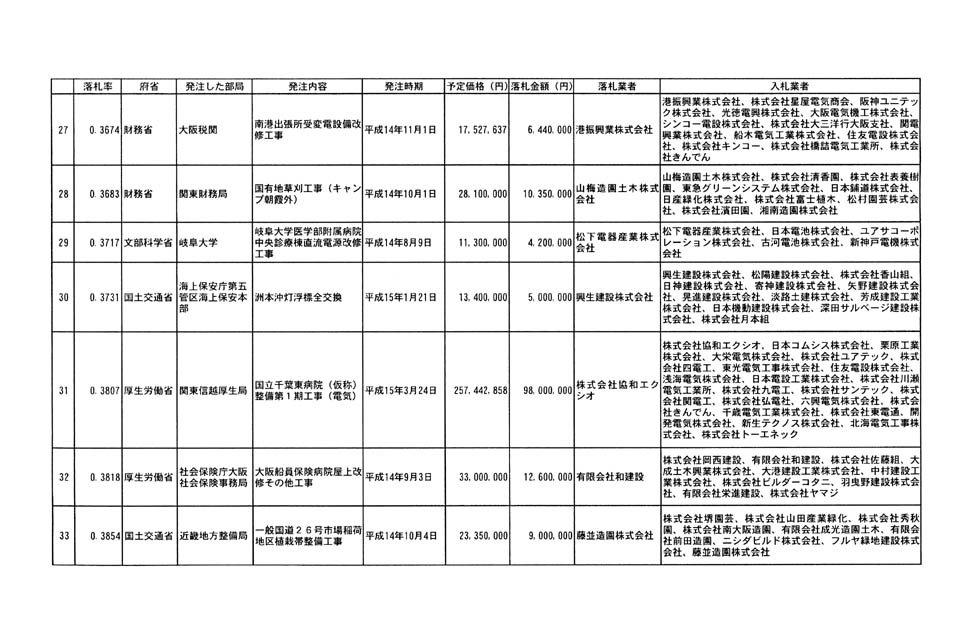

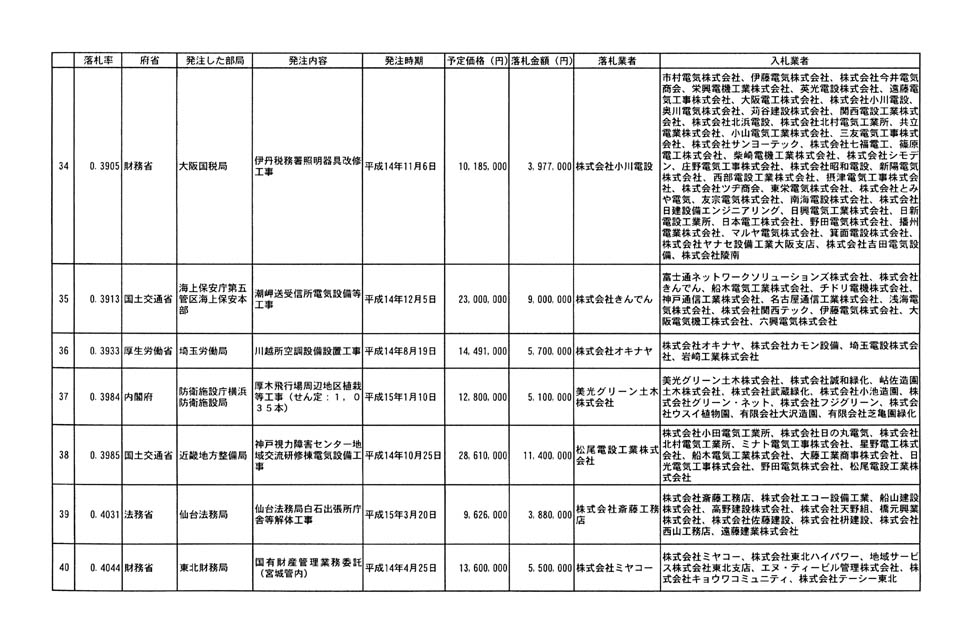

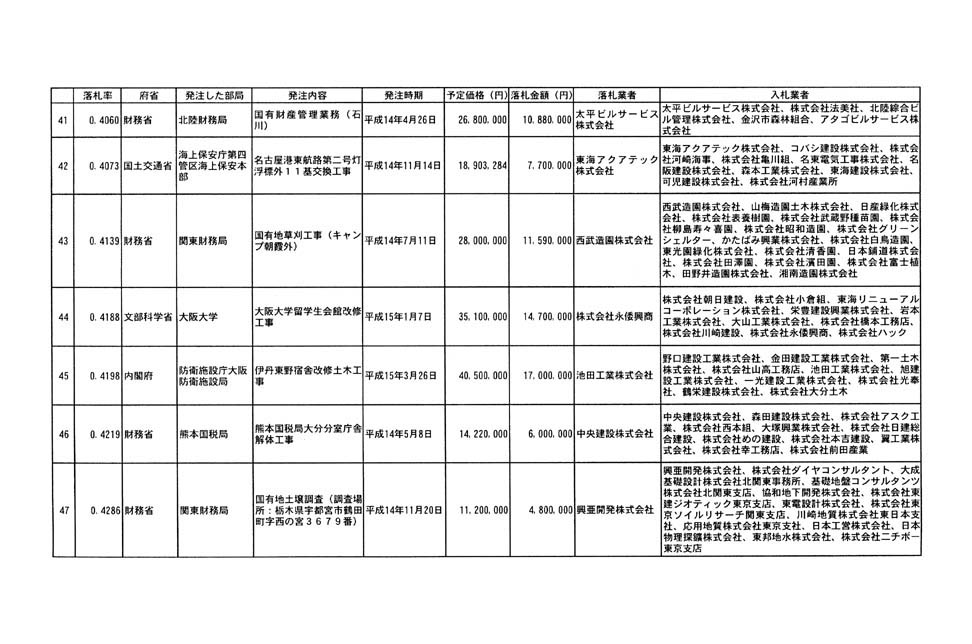

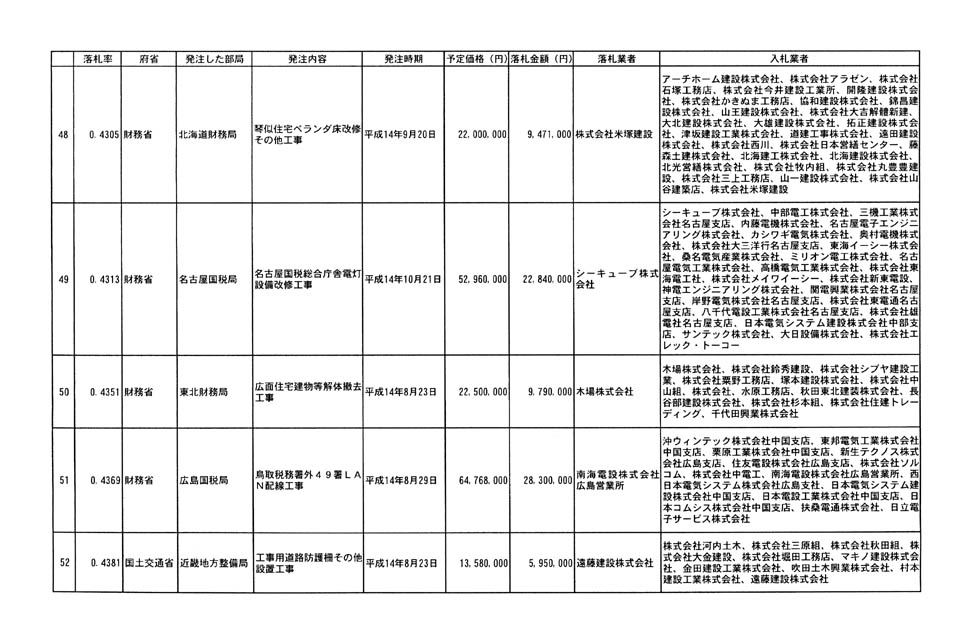

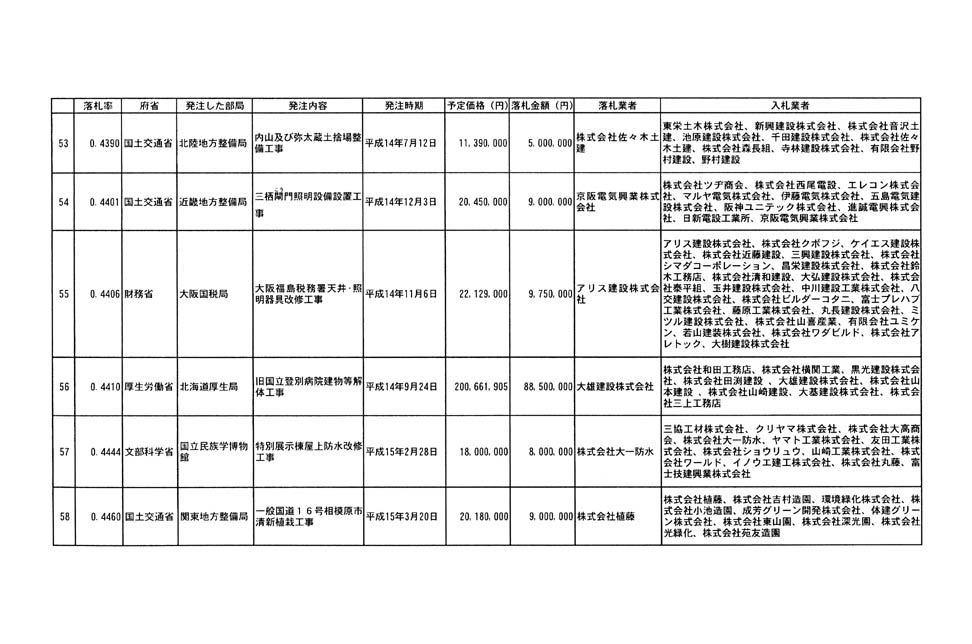

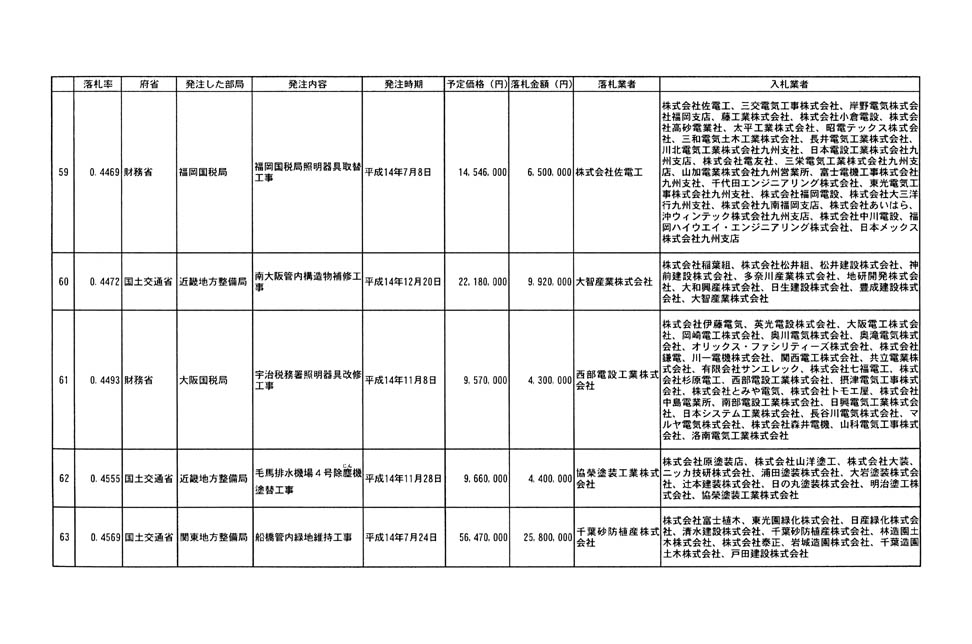

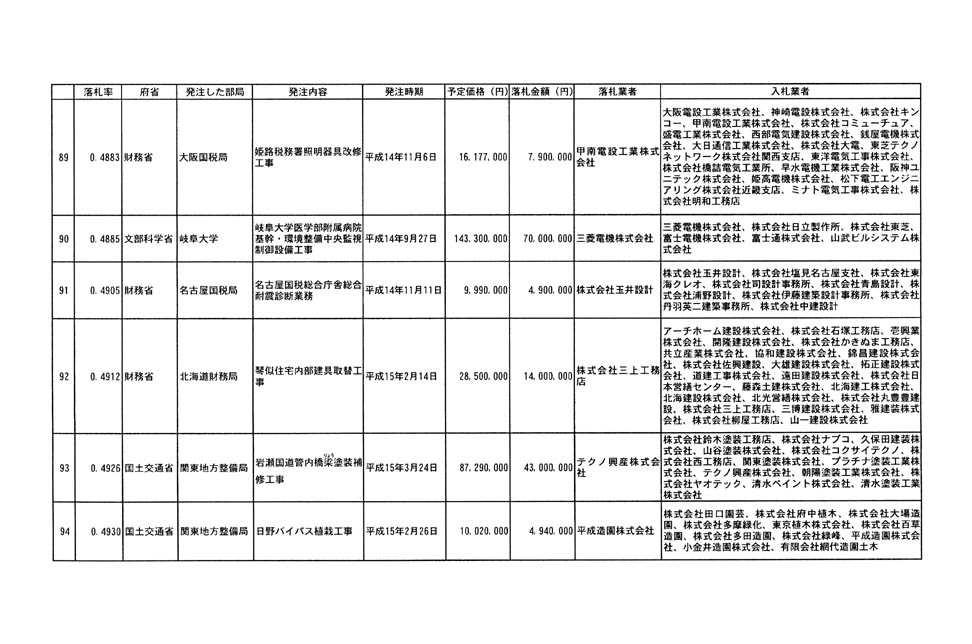

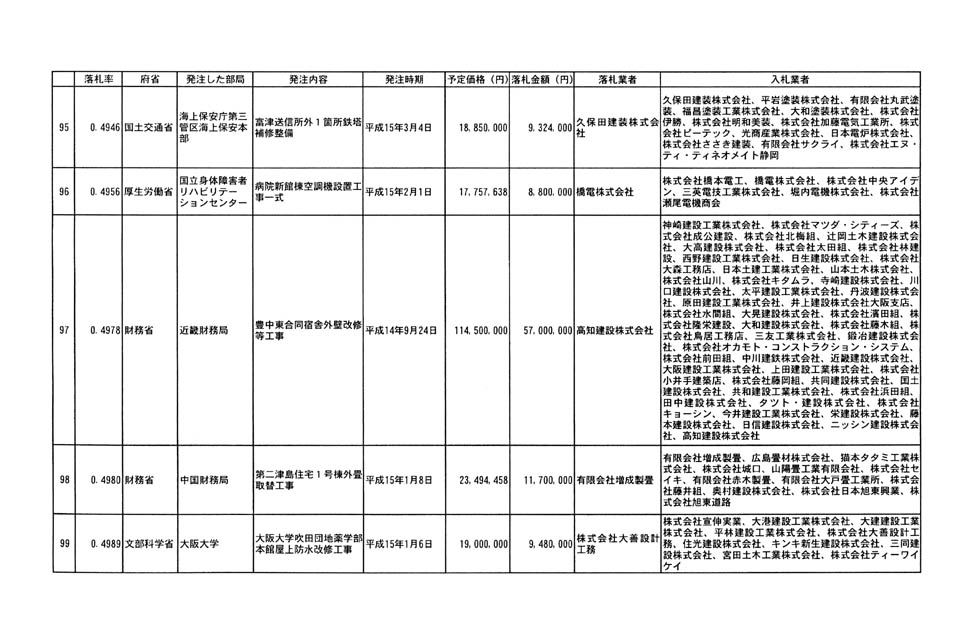

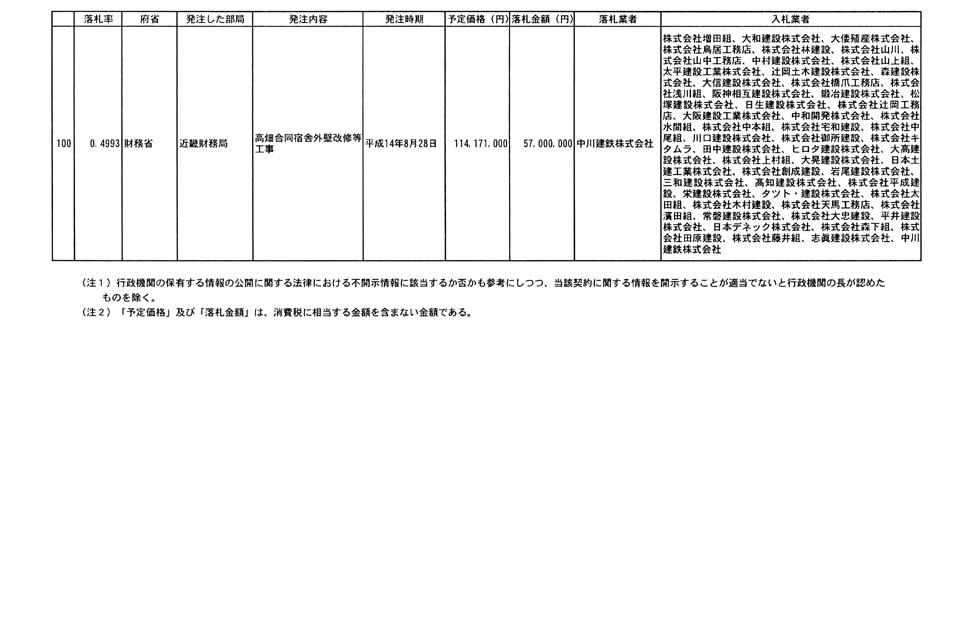

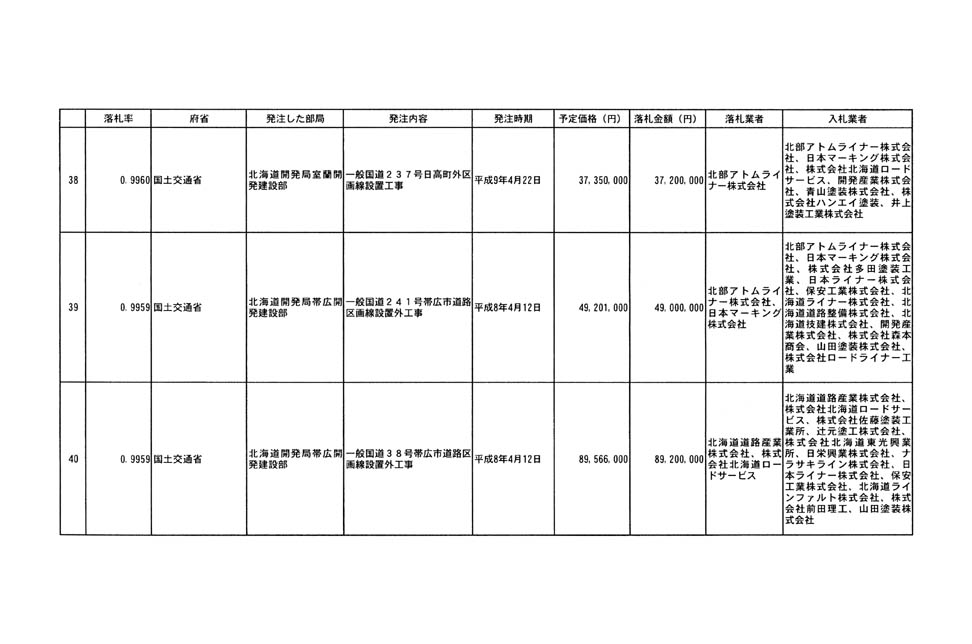

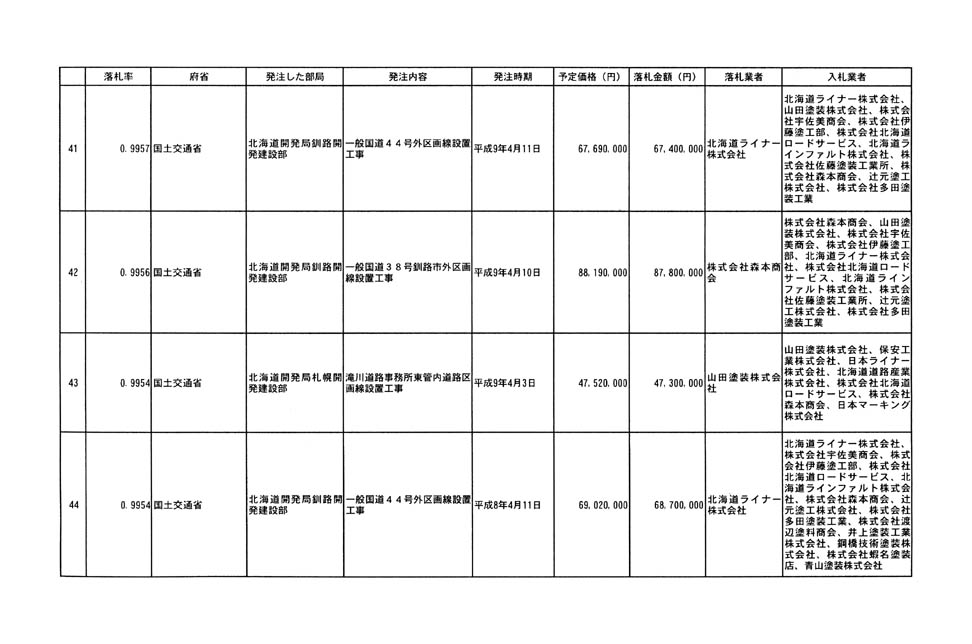

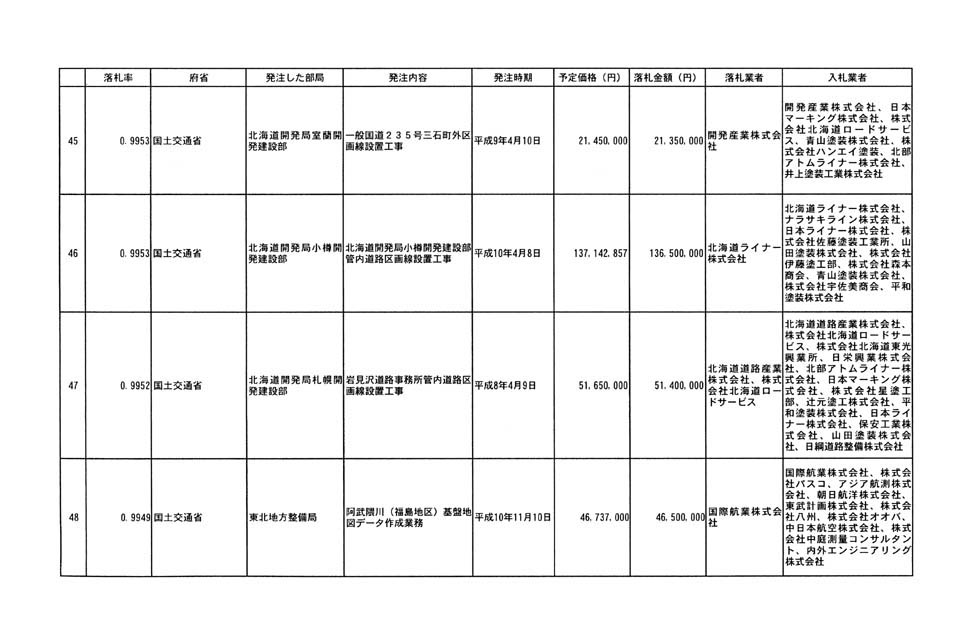

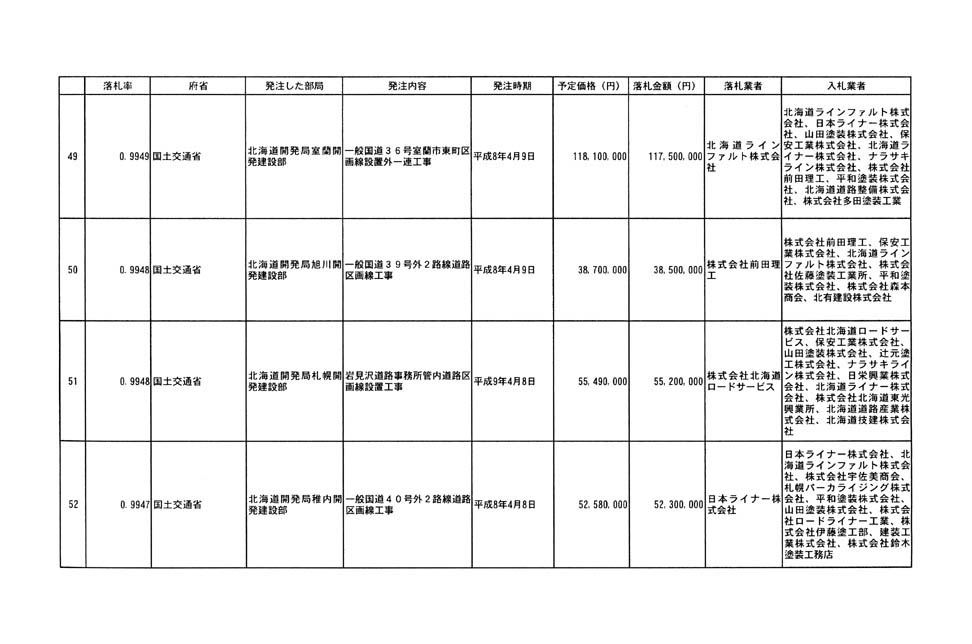

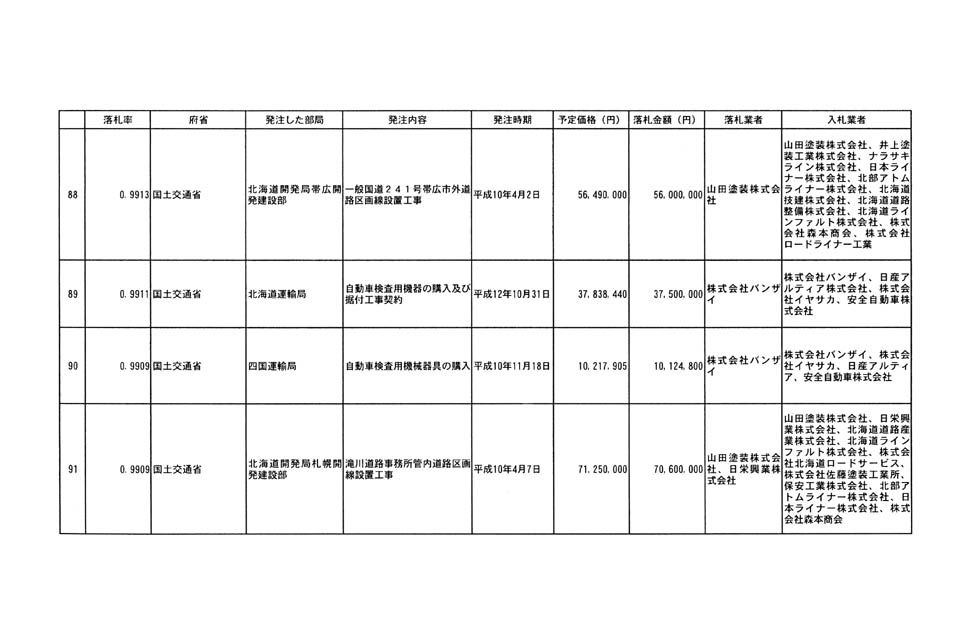

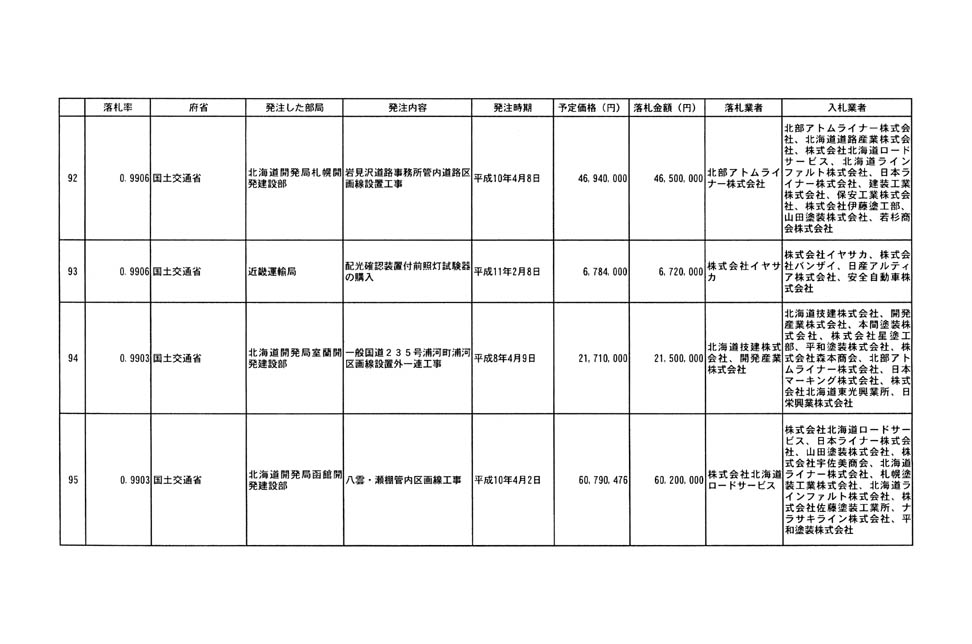

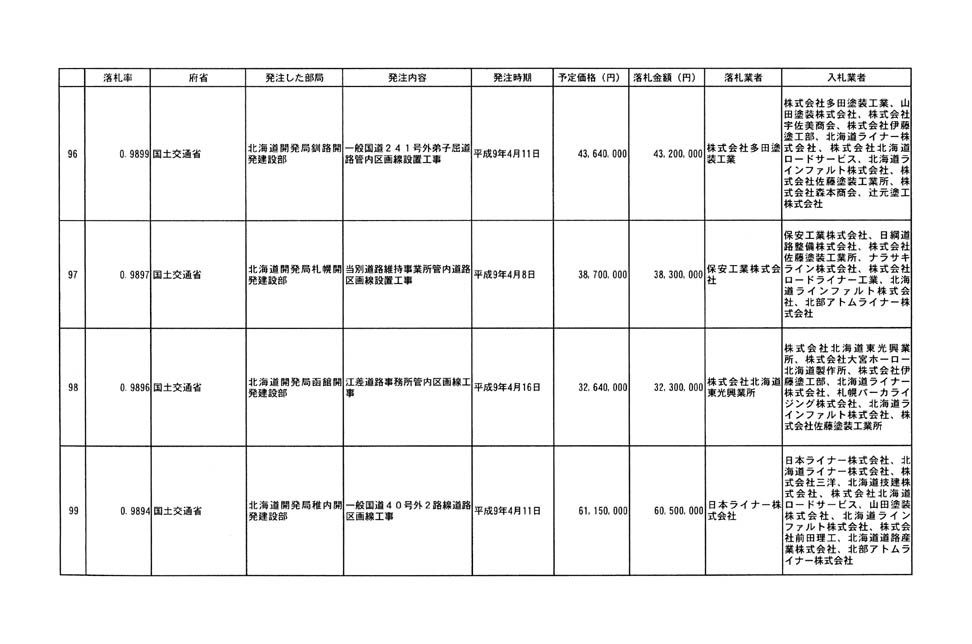

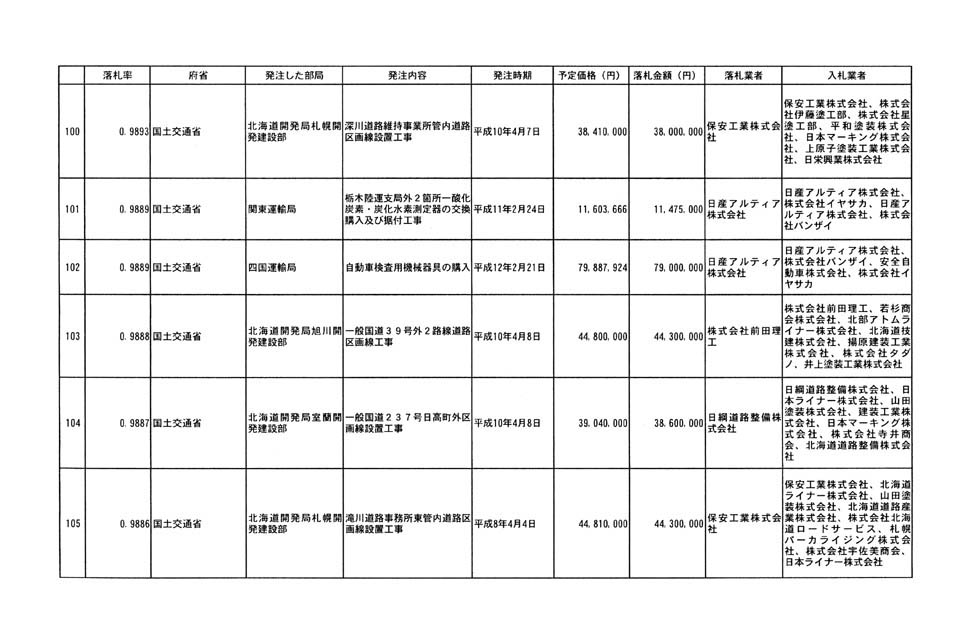

平成十四年度に、国(国会及び裁判所を除く。)が締結した国の支払の原因となる契約であって入札の方法により相手方を決定したもの(単価について予定価格を定めたもの及び契約書の作成を省略したものを除く。以下「国の入札案件」という。)のうち、落札金額を予定価格の金額で除して得たいわゆる落札率が一の契約は、五千四百十七件である。これらのうち予定価格の高い順に百の契約について、落札率、発注した部局、発注内容、発注時期、予定価格、落札金額、落札業者及び入札業者を示せば、別表第一のとおりである。

会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条の六第一項の規定により、契約担当官等は、国の支払の原因となる契約について競争に付する場合においては、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とするものとされている。ただし、予定価格が原則として千万円を超える工事又は製造その他の請負契約については、相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第八十六条から第八十九条までの規定に従い、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについての調査をするなどの手続を経た上で、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を当該契約の相手方とすることができることとされている。当該調査を開始するための基準については、各府省において作成するものとされているが、例えば、工事の請負契約については、契約ごとに三分の二から十分の八・五までの範囲内で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額をもって基準としているものが多い。

平成十四年度における国の入札案件のうち、当該調査が行われたが、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるとは認められず最低の価格をもって入札した者を契約の相手方としたものは、千二百七十四件である。その府省別の内訳は、内閣府七十四件(うち内閣府本府十二件、警察庁十六件、防衛庁四十六件)、総務省一件、法務省二十一件、財務省二百八十六件、文部科学省百七十六件、厚生労働省九十三件、農林水産省六十六件、国土交通省五百五十件及び環境省七件である。

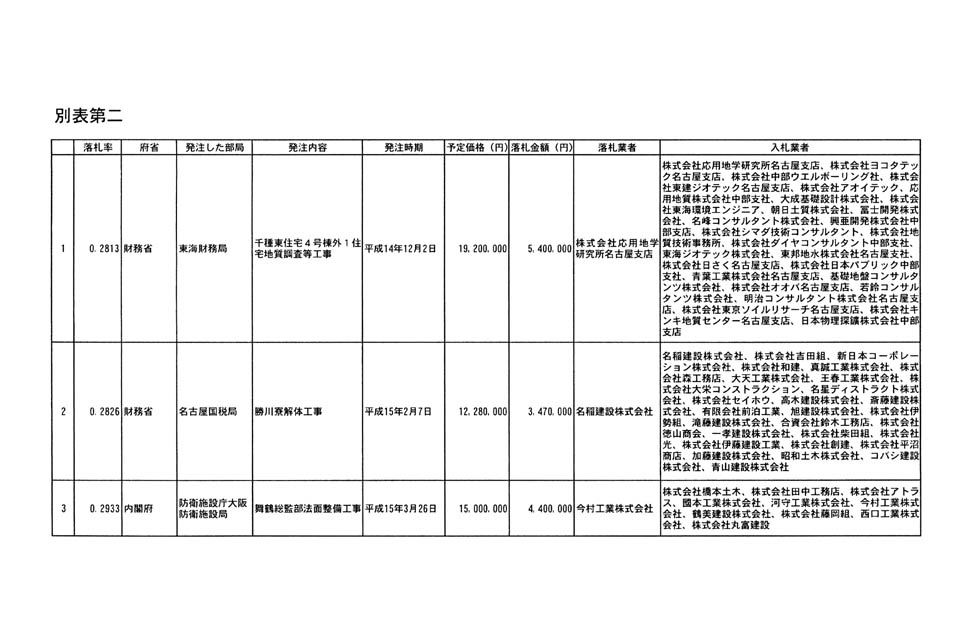

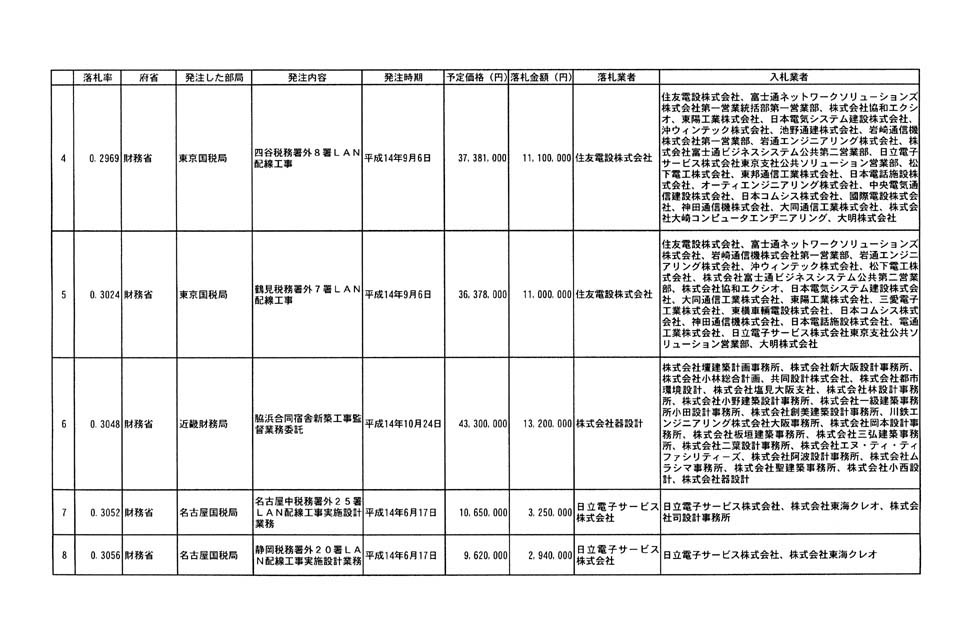

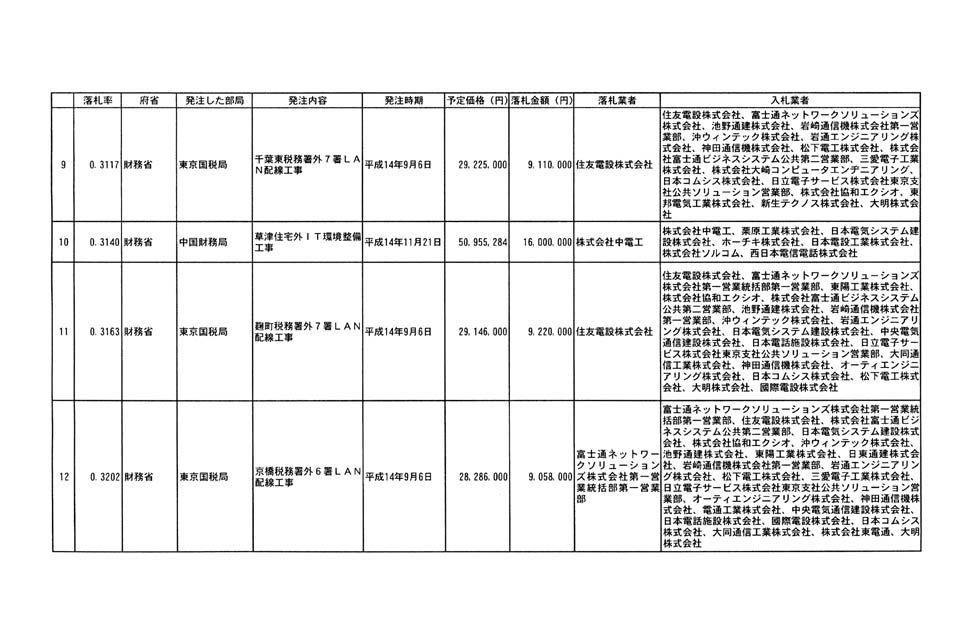

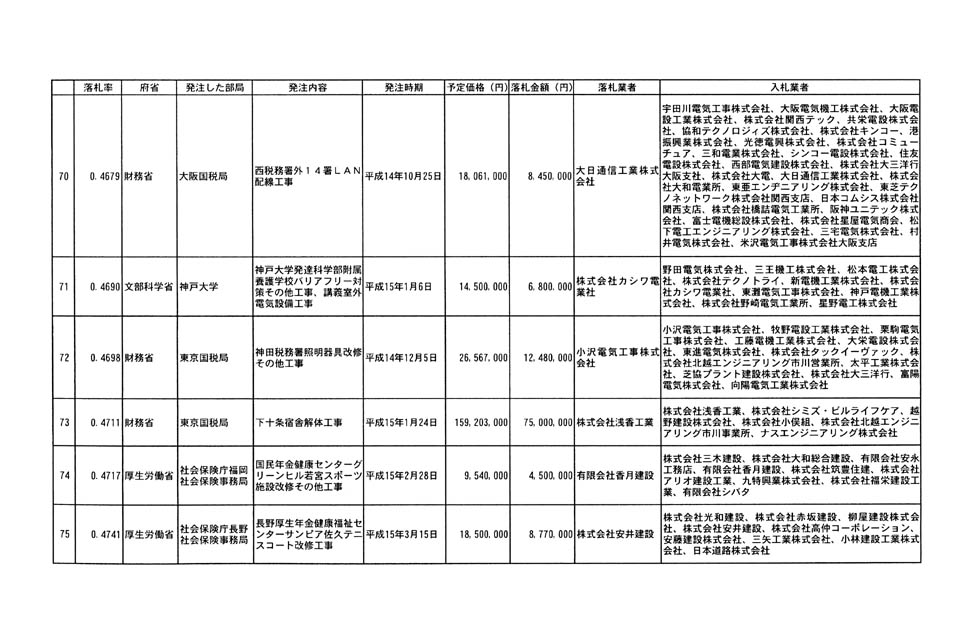

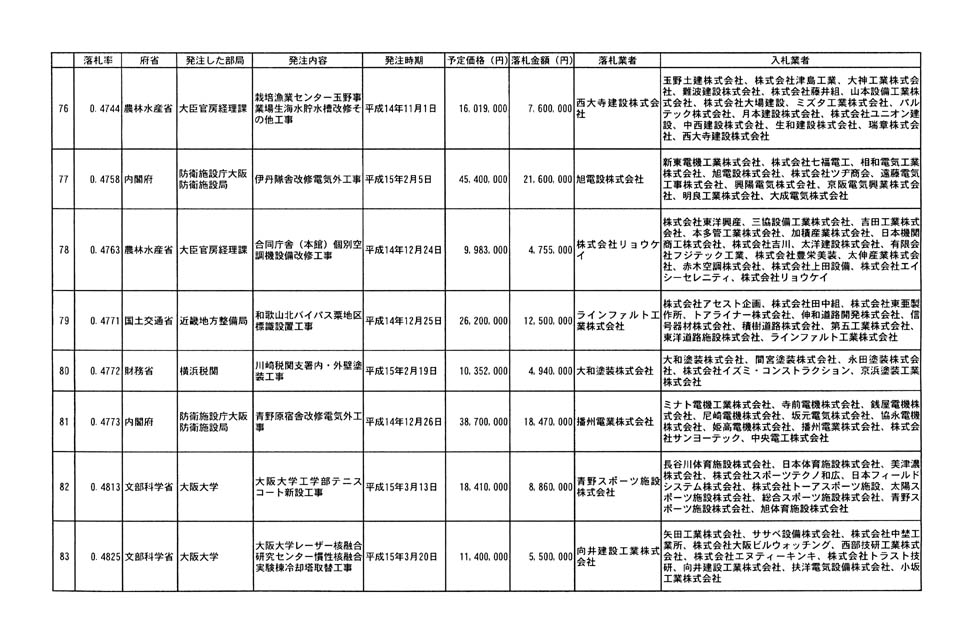

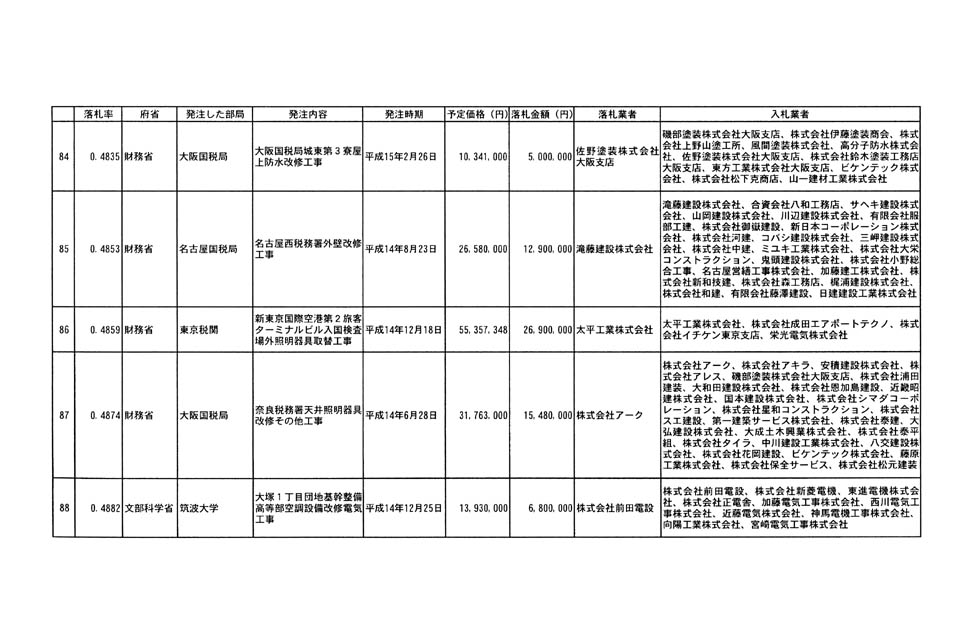

平成十四年度における国の入札案件で、一の2についてでお答えした調査が行われたが、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるとは認められず最低の価格をもって入札した者を契約の相手方としたもののうち、落札率の低い順に百の契約について、落札率、発注した部局、発注内容、発注時期、予定価格、落札金額、落札業者及び入札業者を示せば、別表第二のとおりである。

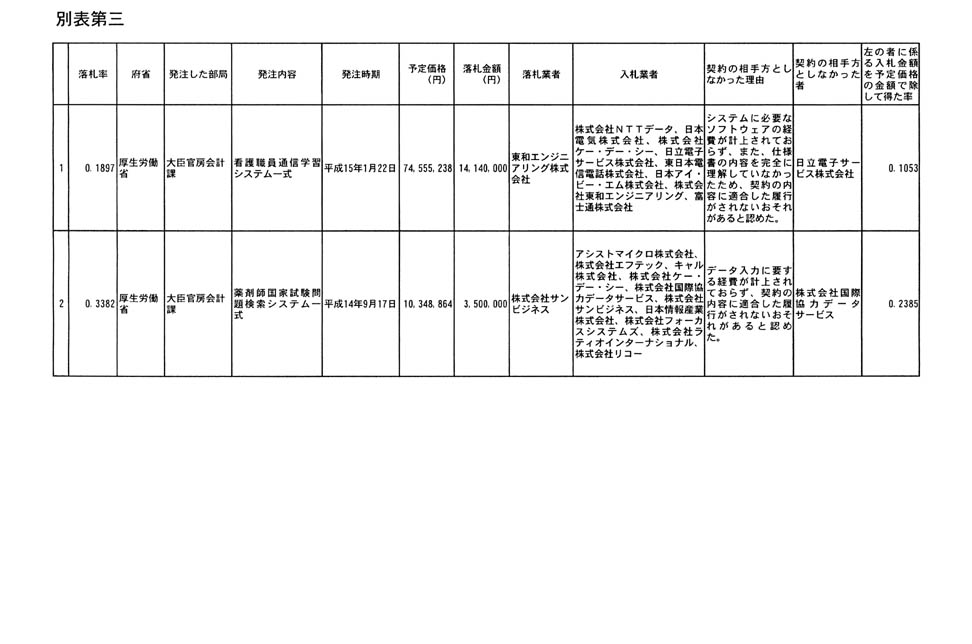

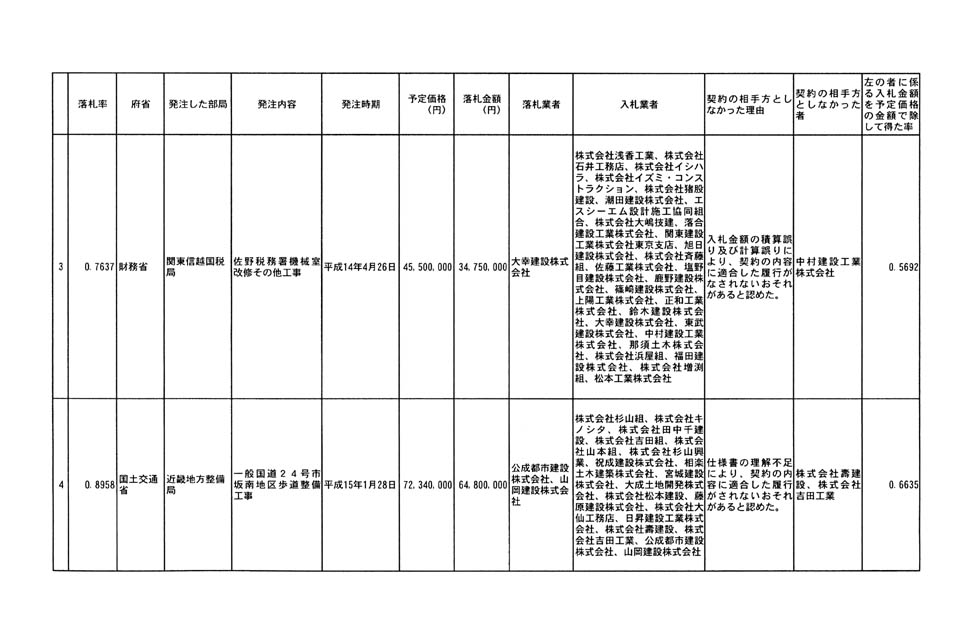

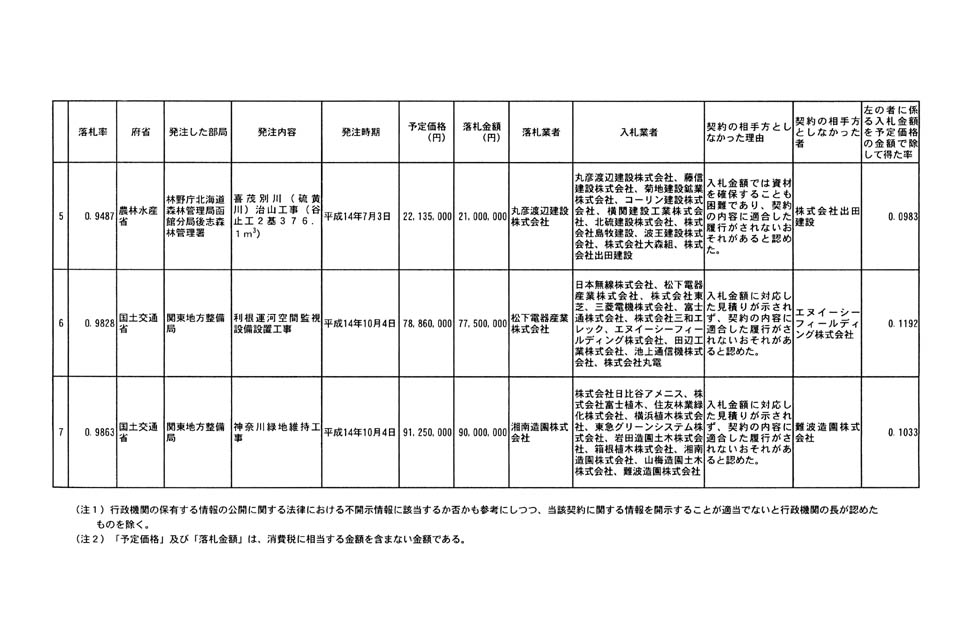

平成十四年度における国の入札案件で、最低の価格をもって入札した者により契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められたため、その者を契約の相手方としないこととしたものについて、落札率の低い順に、落札率、発注した部局、発注内容、発注時期、予定価格、落札金額、落札業者、入札業者、契約の相手方としなかった理由等を示せば、別表第三のとおりである。

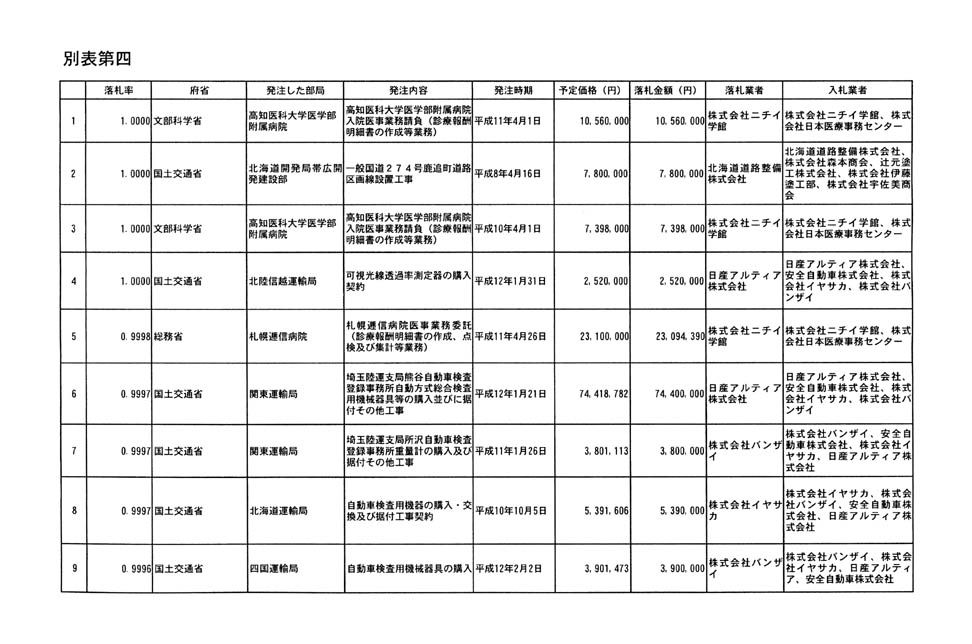

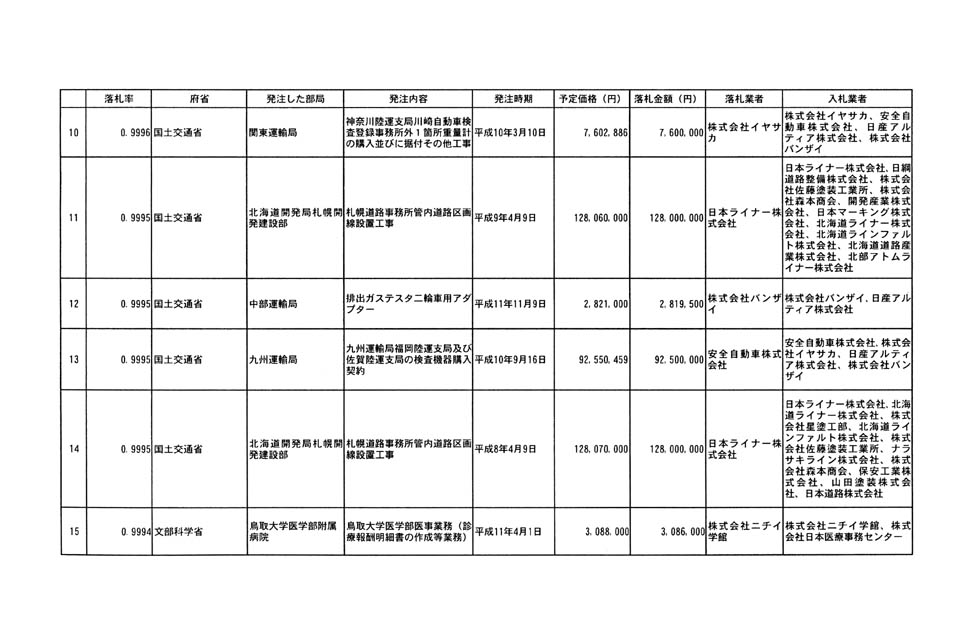

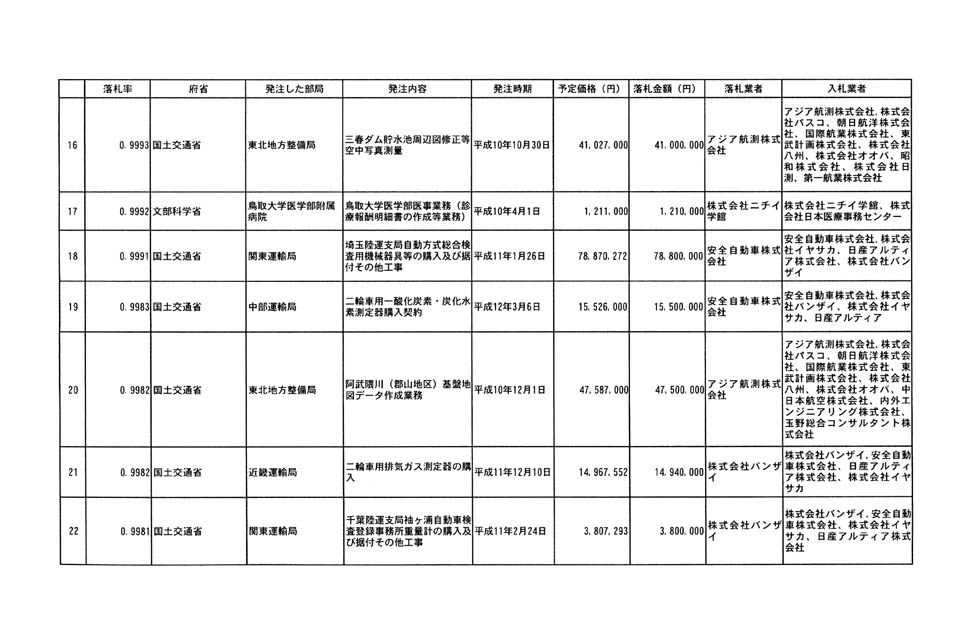

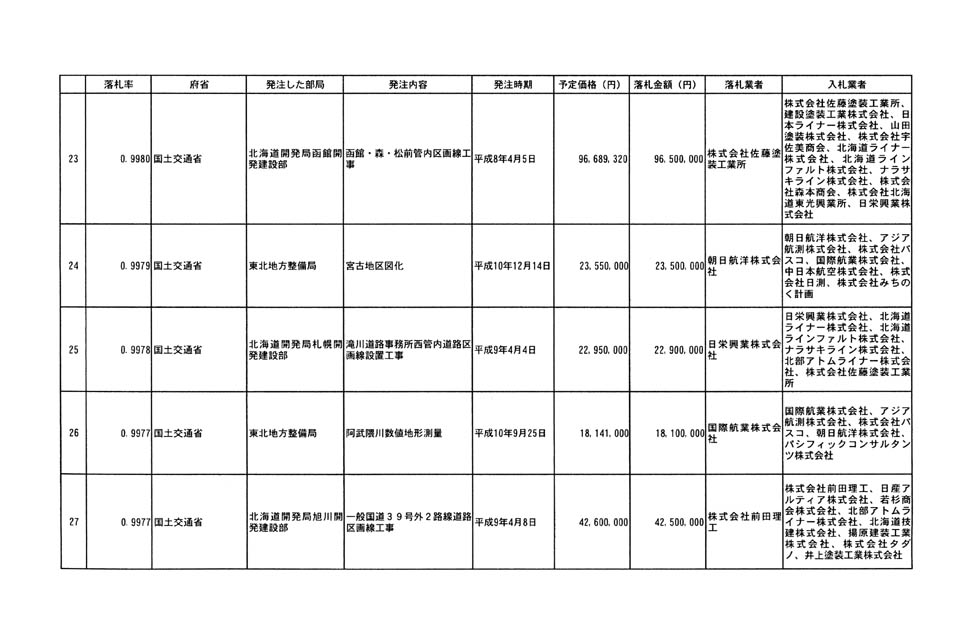

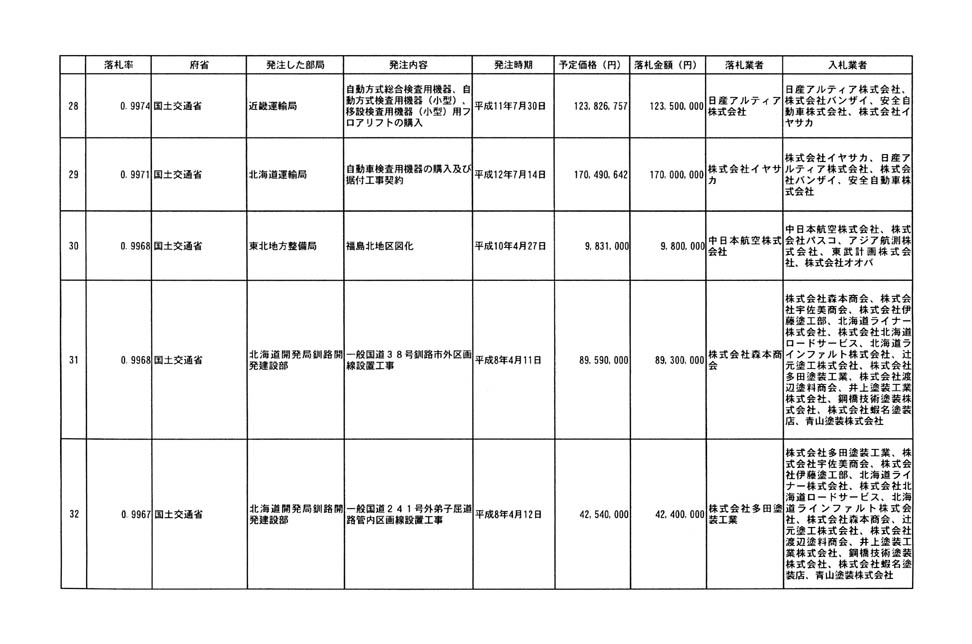

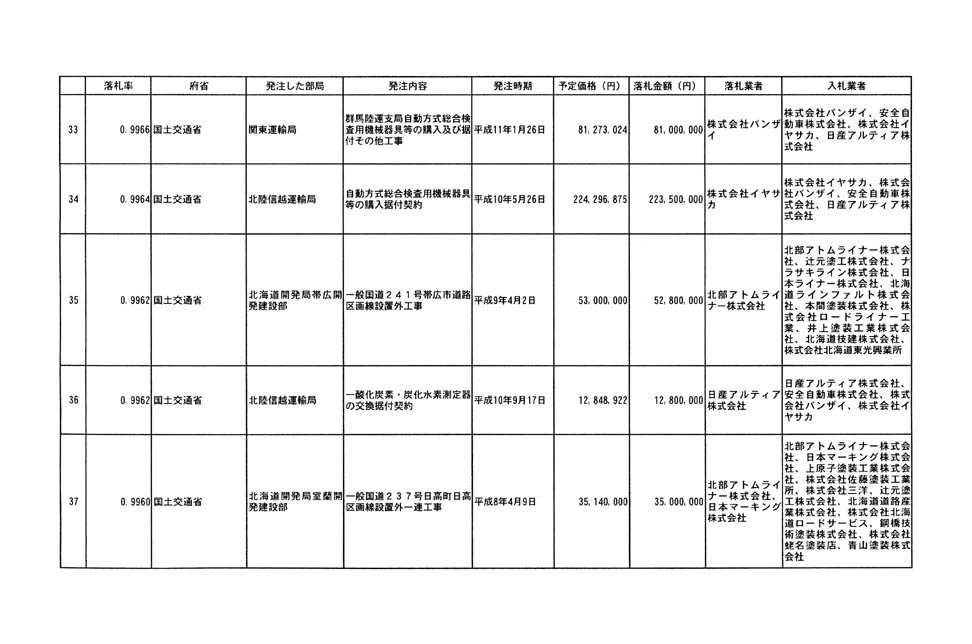

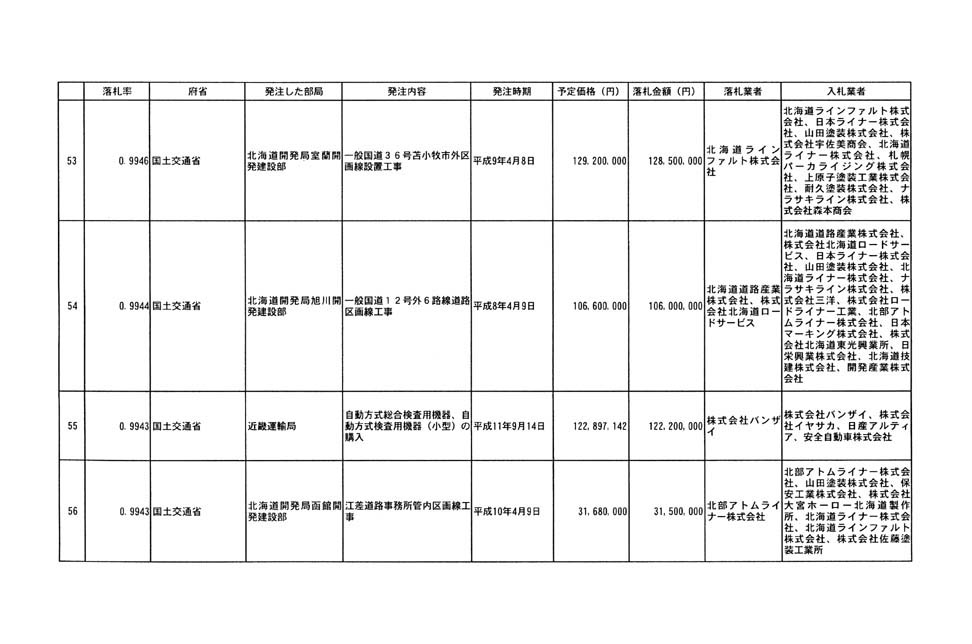

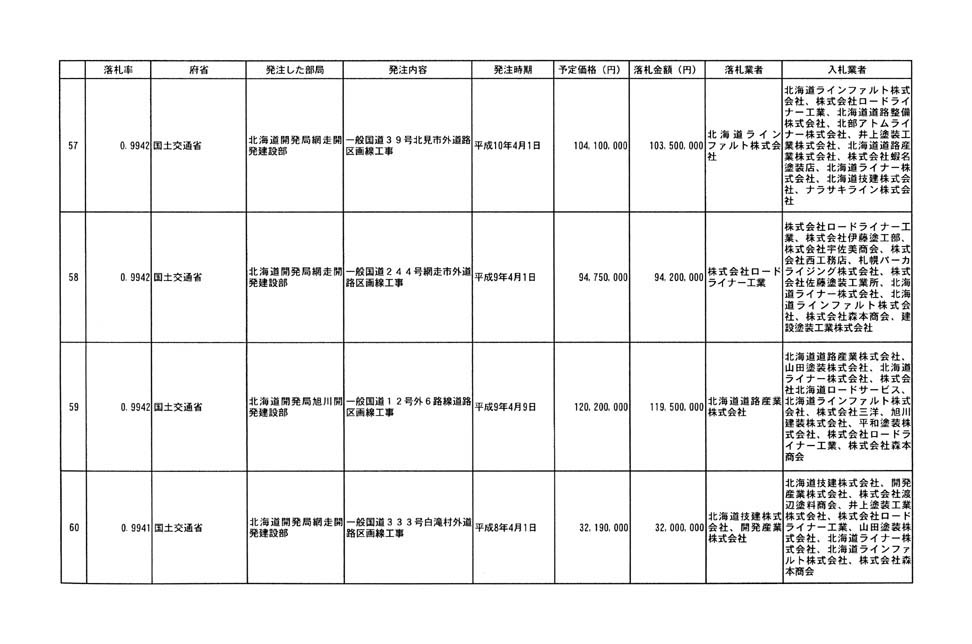

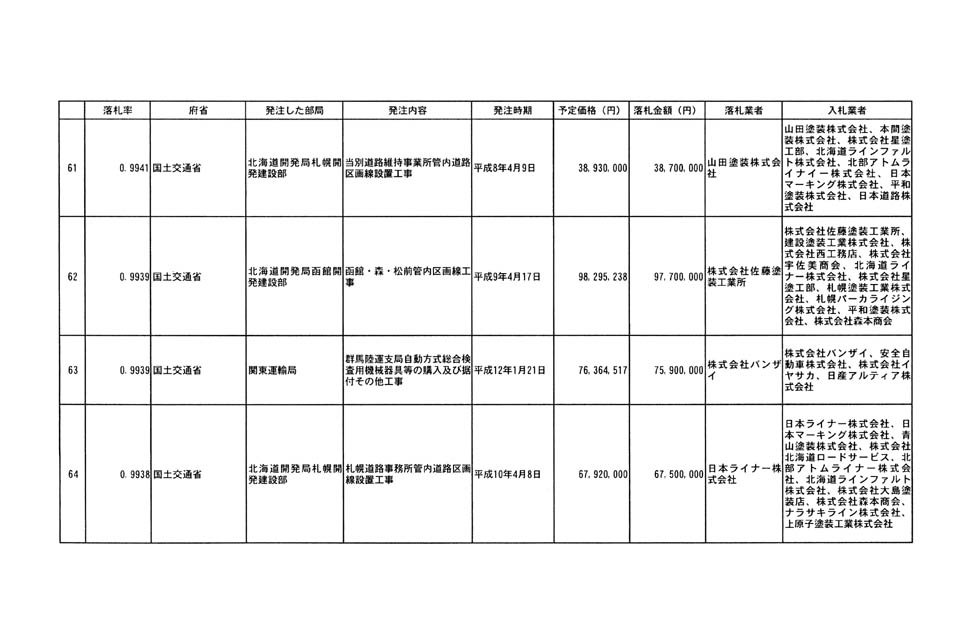

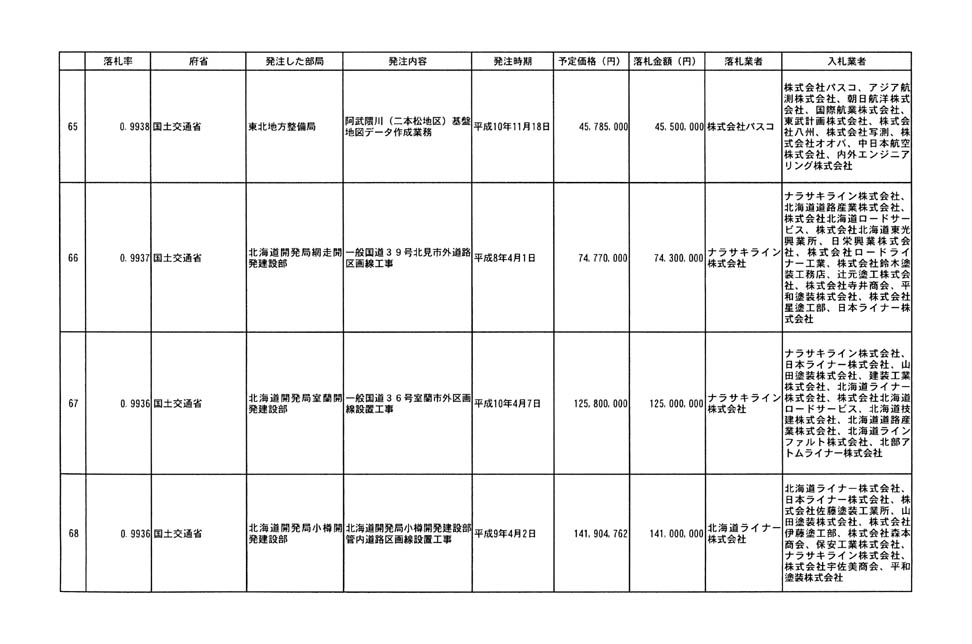

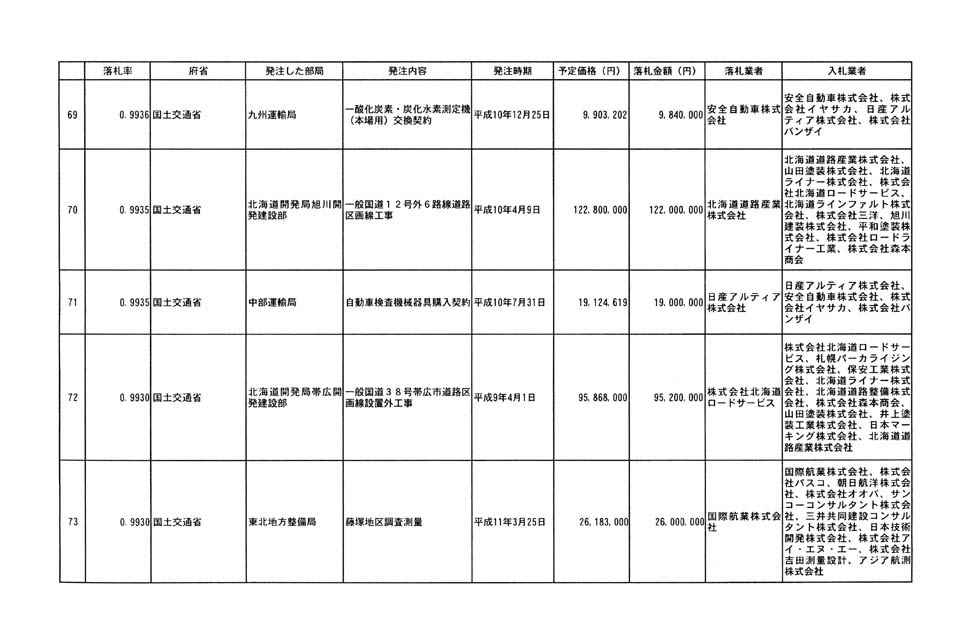

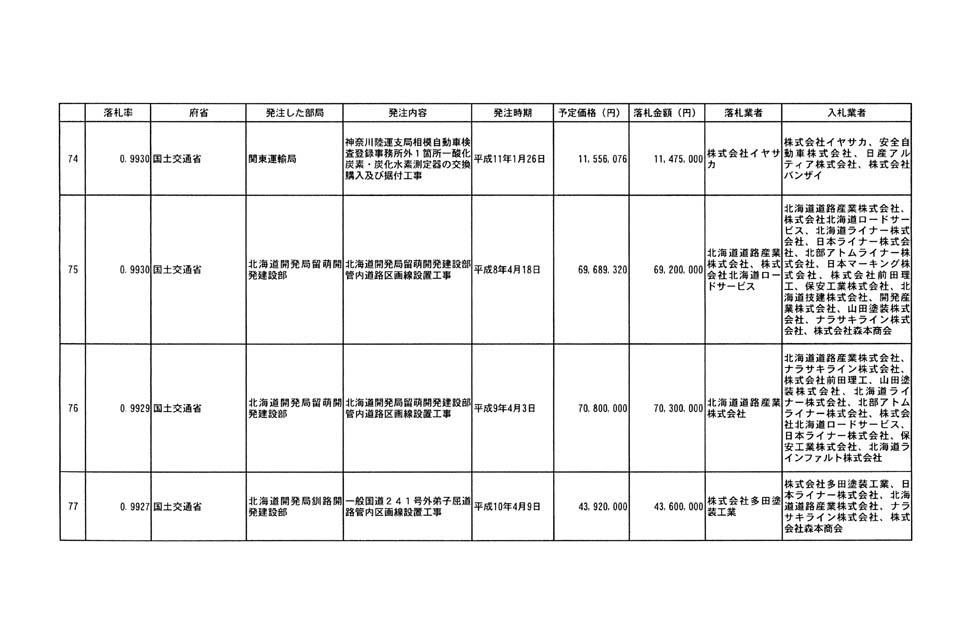

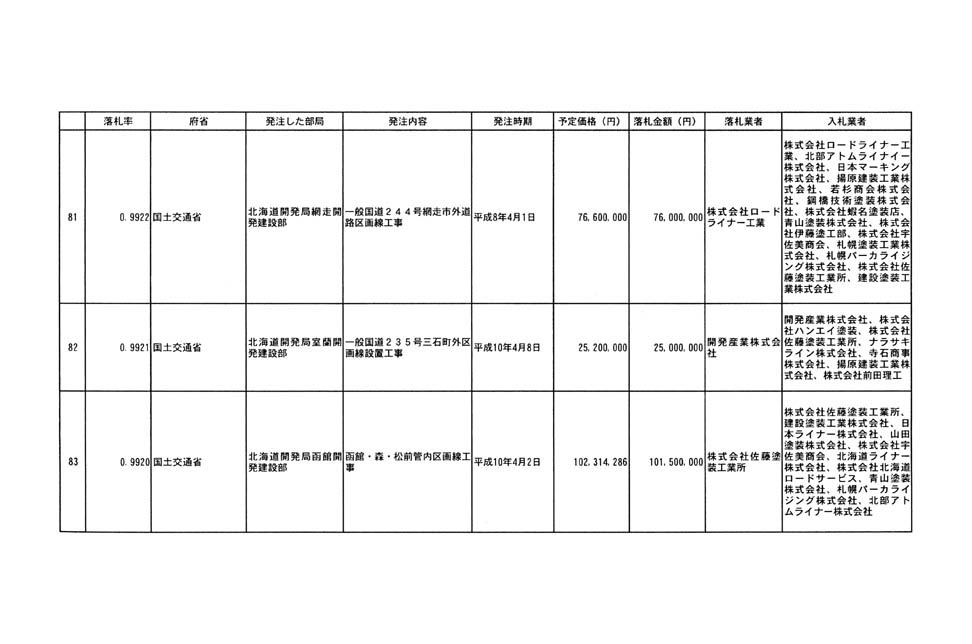

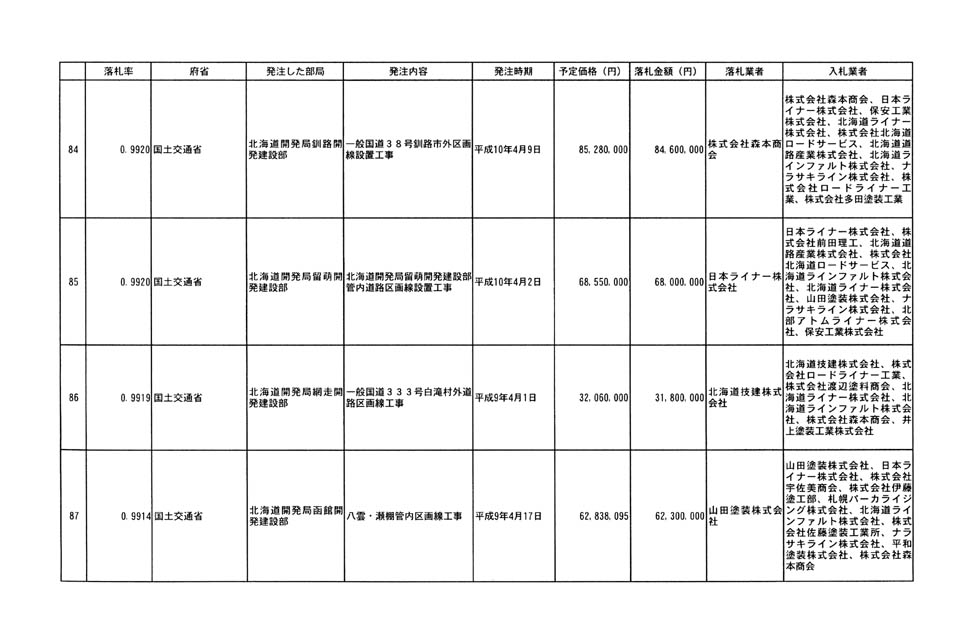

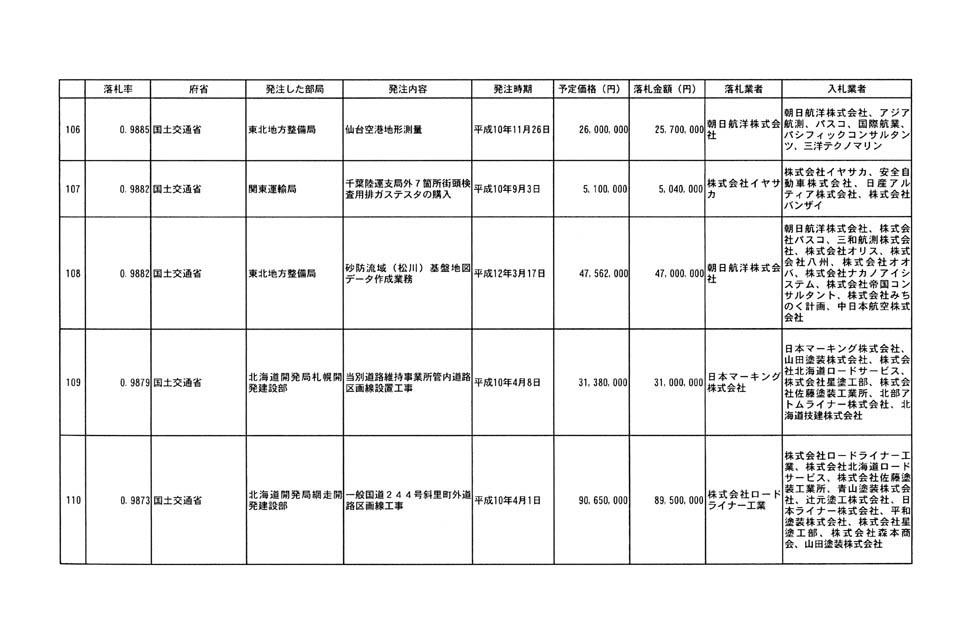

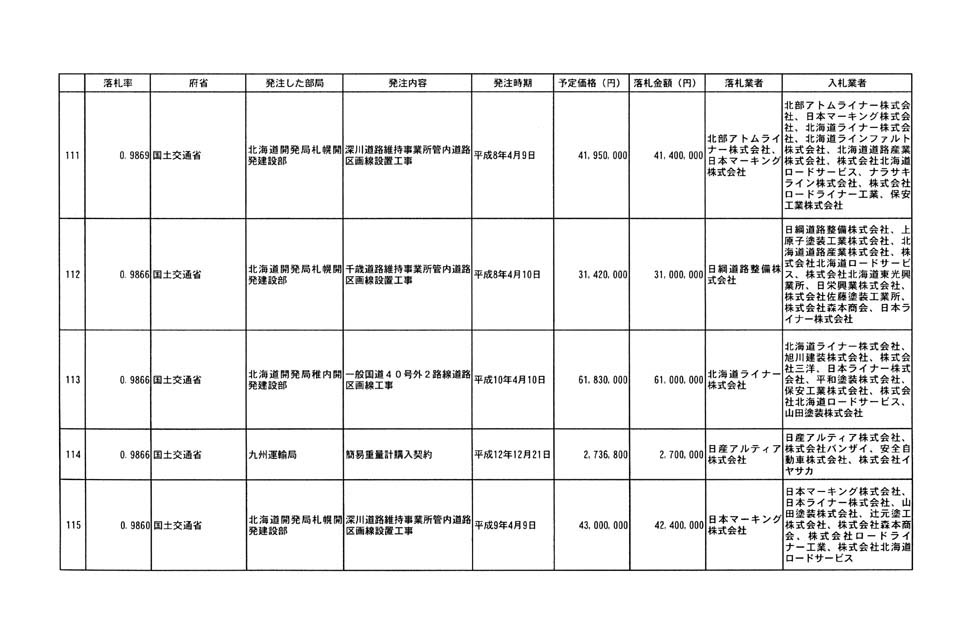

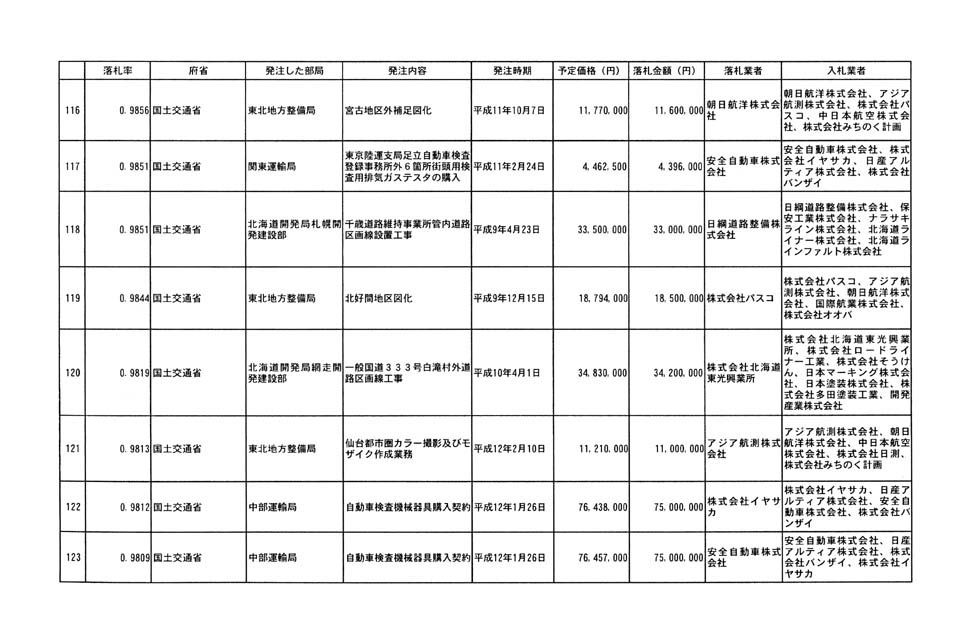

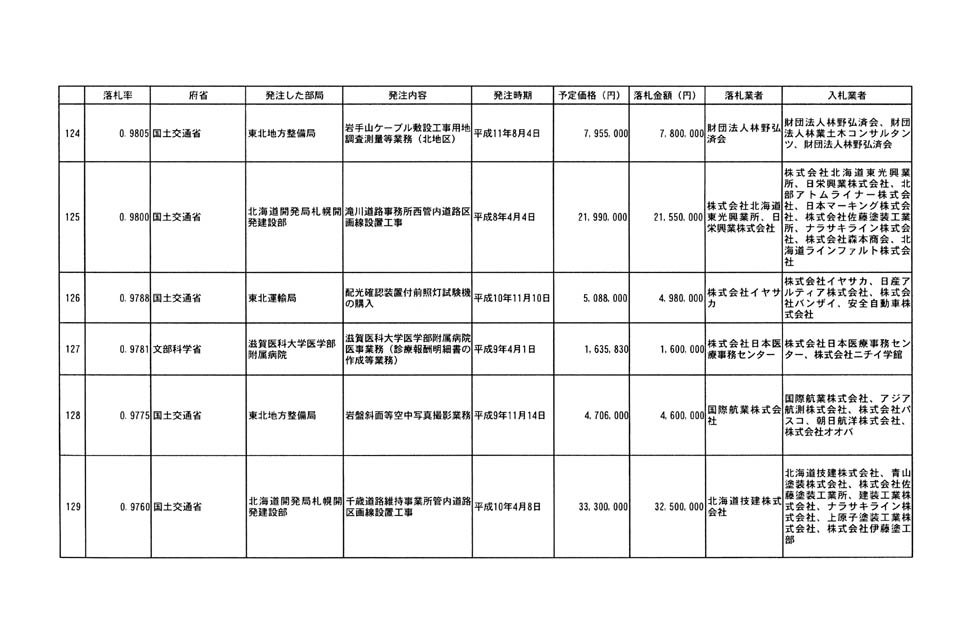

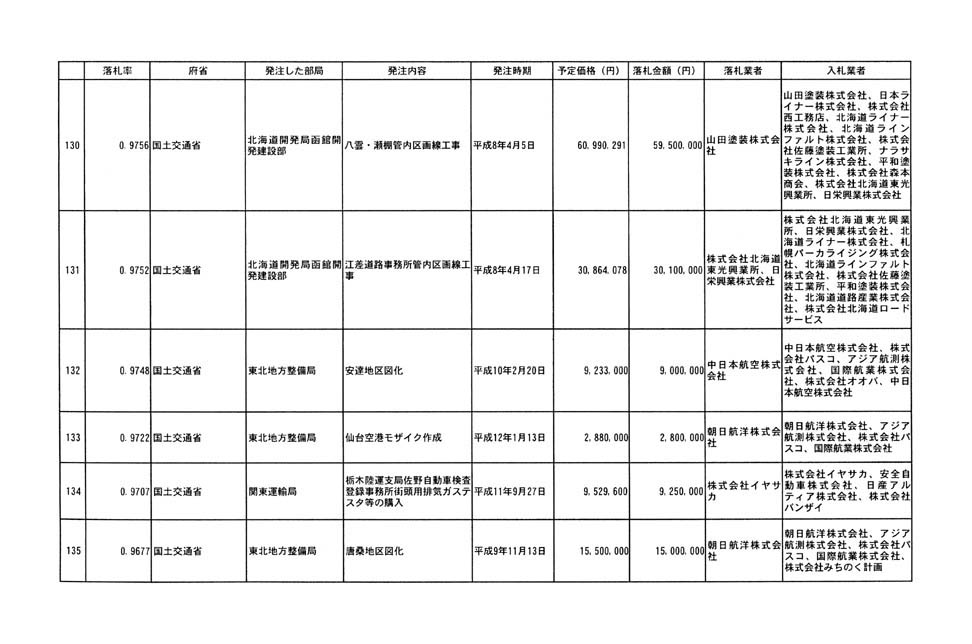

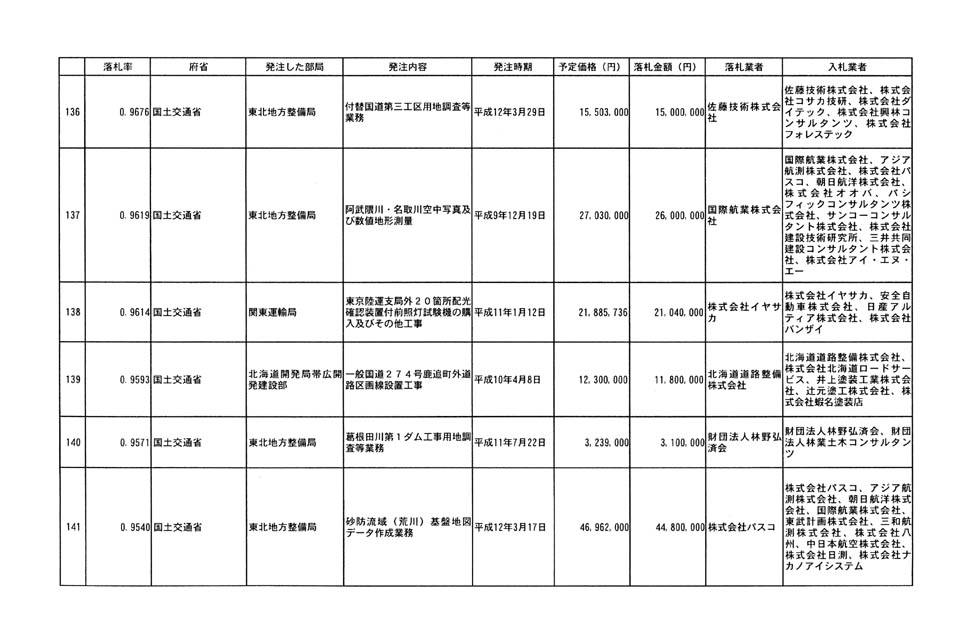

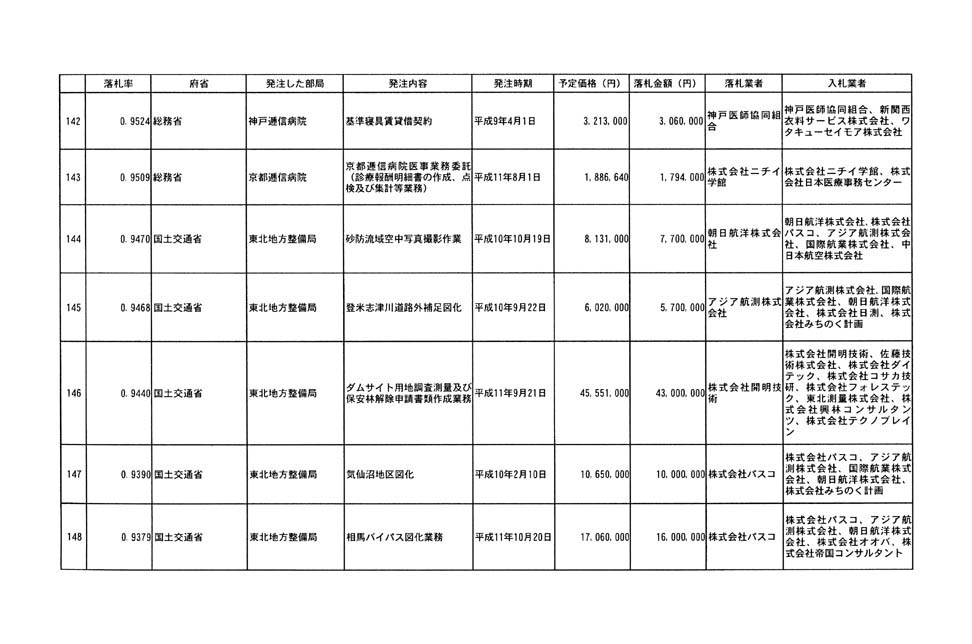

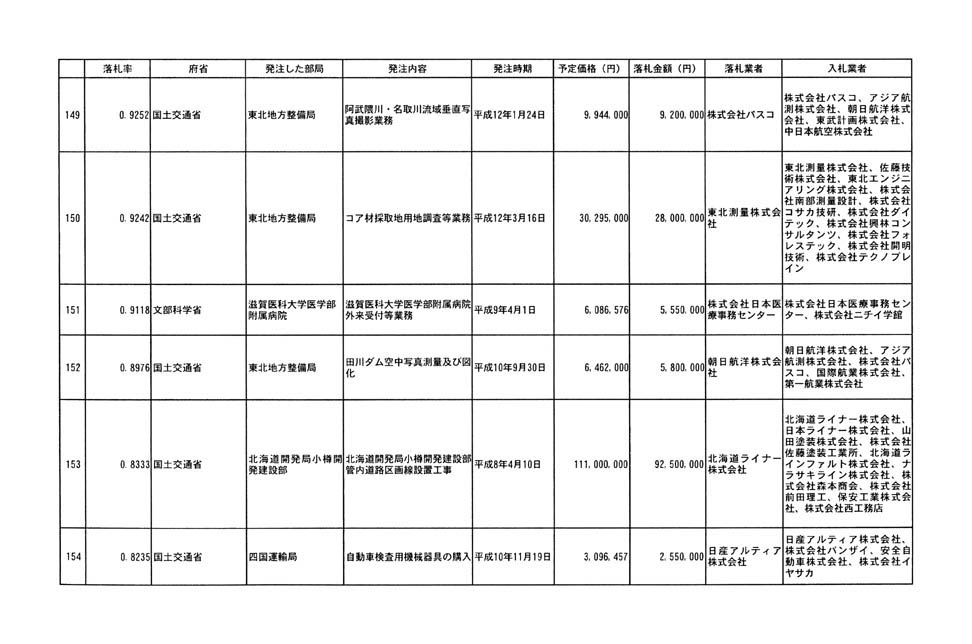

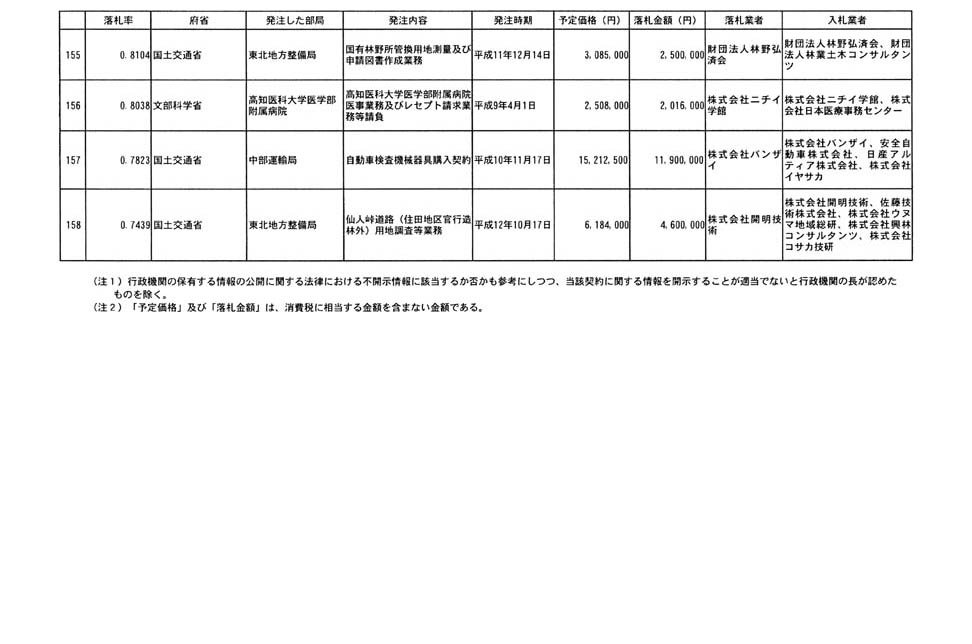

公正取引委員会が、現存する資料によってお尋ねの事項が把握できる平成十年度から平成十四年度までに、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)第三条及び第八条第一項第一号の規定に違反する行為であって国の入札案件に係るもの(以下「入札談合」という。)があったとして、独占禁止法第四十八条の二の規定に基づいて課徴金の納付を命じる対象とした国の入札案件について、落札率の高い順に、落札率、発注した部局、発注内容、発注時期、予定価格、落札金額、落札業者及び入札業者を示せば、別表第四のとおりである。

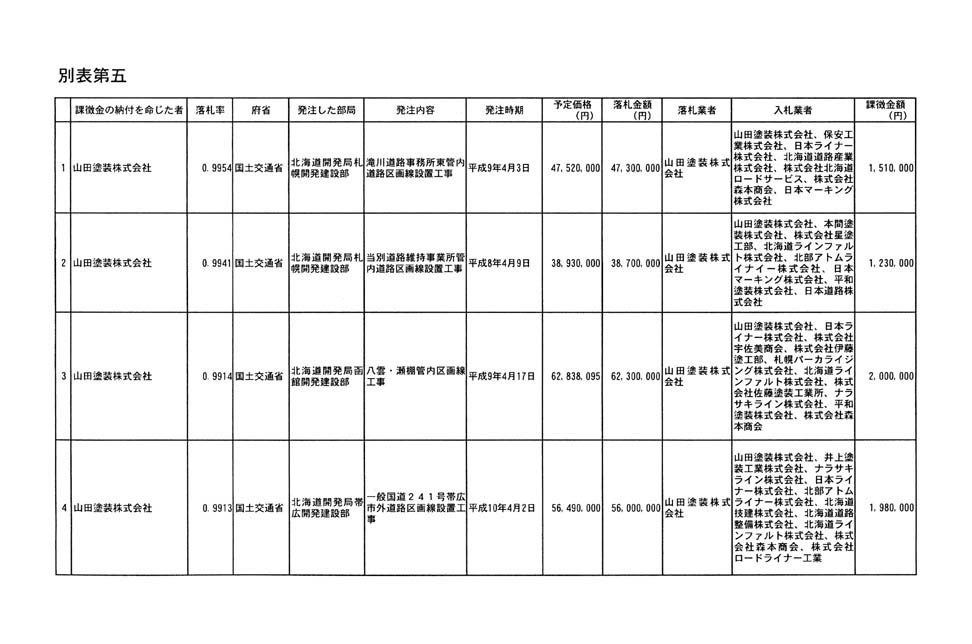

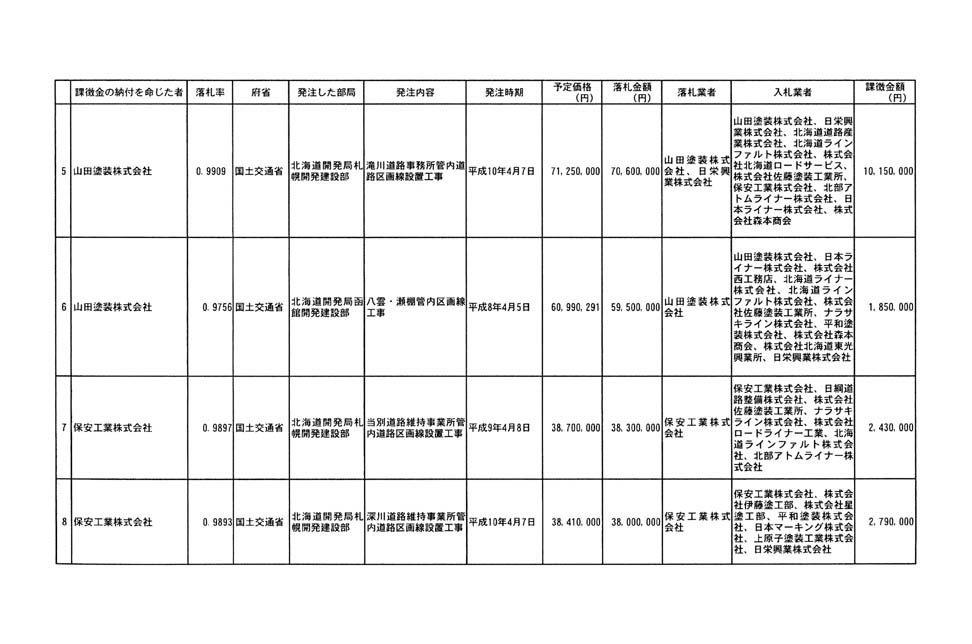

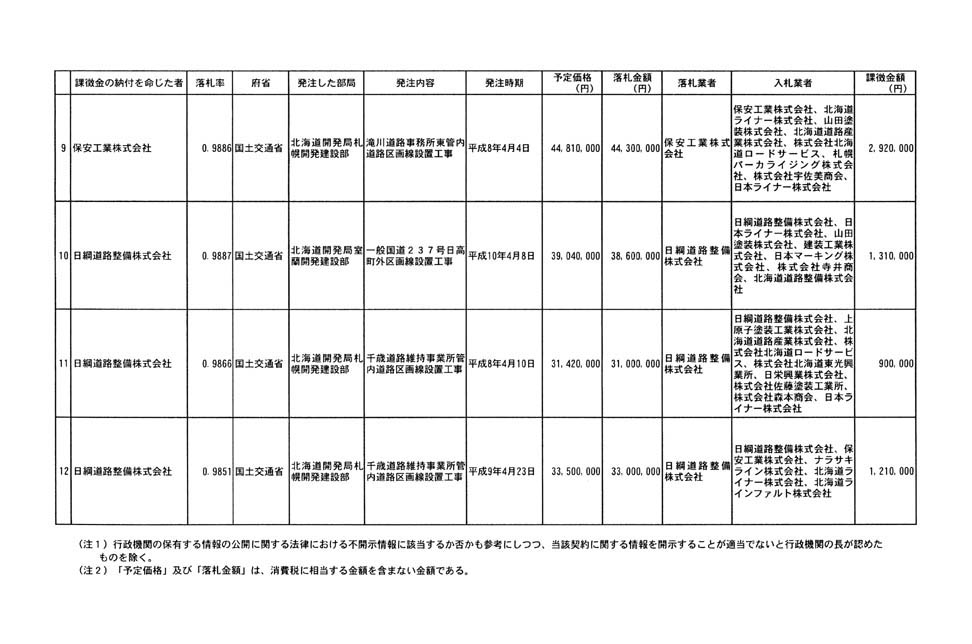

公正取引委員会が、平成五年度から平成十四年度までに、入札談合があったとして、独占禁止法第四十八条の二の規定に基づいて二度以上課徴金の納付を命じた者(異なる取引分野において同様の違反行為を行っていたことにより、同日に複数の課徴金の納付を命じた者を除く。)に係る当該入札談合があった国の入札案件のうち、現存する資料によってお尋ねの事項が把握できる平成十年度から平成十四年度までに課徴金の対象となったものについて、当該課徴金の納付を命じた者、落札率、発注した部局、発注内容、発注時期、予定価格、落札金額、落札業者、入札業者及び課徴金額を示せば、別表第五のとおりである。

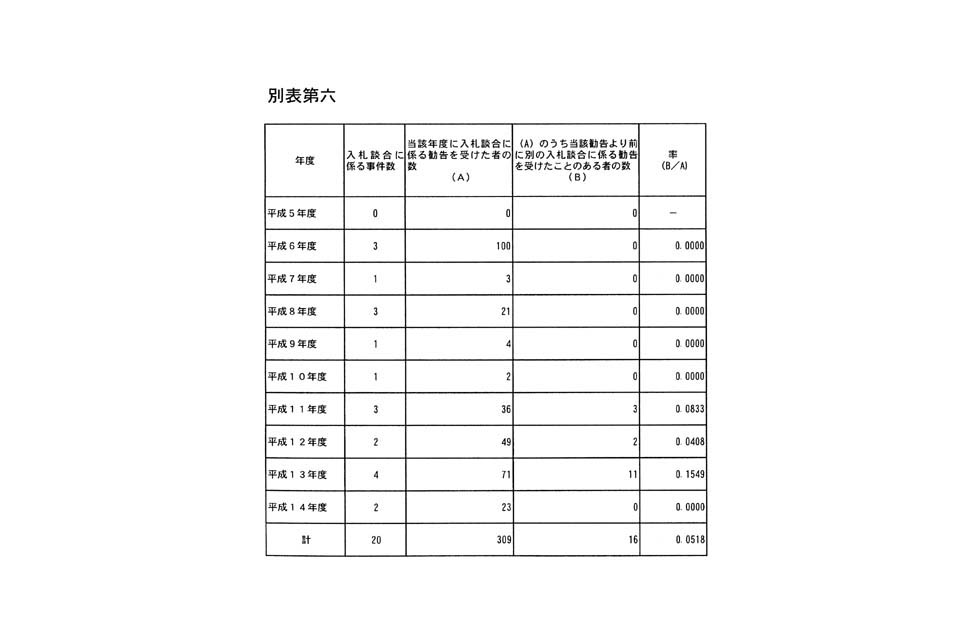

お尋ねの「談合再犯の再犯率」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、平成五年度から平成十四年度までの各年度において、入札談合があったとして独占禁止法第四十八条の規定に基づく勧告を受けた者の数で、当該勧告を受け、かつ、当該勧告より前に別の入札談合に係る勧告を受けたことのある者の数を除して得た率を示せば、別表第六のとおりである。

公正取引委員会が、入札談合があったとして独占禁止法第四十八条の規定に基づいて適当な措置を採るべきことを勧告する場合においては、今後、同様の違反行為を行わないことも勧告している。

また、各府省においては、調達に係る競争に参加する資格を有する事業者として登録されている者が入札談合を行ったときには、一定の期間、指名競争入札の指名の対象外とする措置等を採っている。

これらの対策は、入札談合の防止に一定程度効果を上げていると考えられ、二の2についてでお答えした率は、低いものとなっている。