答弁本文情報

昭和二十九年三月十九日受領答弁第一三号

(質問の 一三)

内閣衆質第一三号

昭和二十九年三月十九日

内閣総理大臣 吉田 茂

衆議院議長 堤 康次※(注) 殿

衆議院議員井堀繁雄君提出国民所得に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員井堀繁雄君提出国民所得に関する質問に対する答弁書

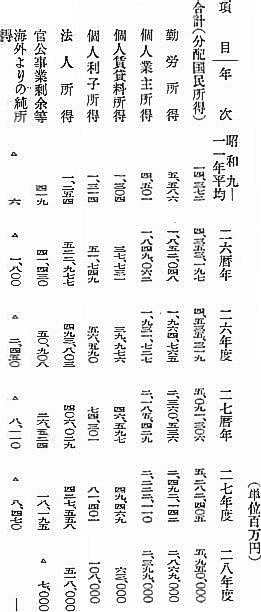

戦前及び昭和二十六暦年、同年度、昭和二十七暦年、同年度についての国民所得の総額及び構成項目の推計結果は、次表のとおりである。

なお、昭和二十八暦年の実績については、目下推計中であるので、参考までに昭和二十七年度の実績推計にもとづき、昭和二十八年度における生産、物価、雇用などの推移見透を加味した昭和二十八年度の計数をつけ加える。

上記推計方法及び資料基準の概略は、次の通りである。

国民所得は、ある国の居住者の生産活動によつて一定期間に新たに附加された純生産物の価値であるが、分配国民所得という場合には、右の純生産物の価値(附加価値)をその生産活動に参加した各経済主体に分配される面において把えたものである。

(A)勤労所得

勤労所得は、賃金・俸給所得とその他の被傭者報酬とから構成されている。これらは、産業別に毎月勤労統計(労働省)や民間給与実態調査(国税庁)などから一人当り平均給与を求め、これに見合う勤労者数(国勢調査及び労働力調査などから推計)を乗じて計算される。

個人業主所得は、個人が主体となつて企業を運営してえた所得である。これは、産業別に、農家経済調査(農林省)、個人商工業経済調査(統計局)や税務統計などから一業主当り所得を求め、これに見合う個人業主数(国勢調査、労働力調査、農業センサスなどから推計)を乗じて推計している。

これは、個人の受取る田畑小作料、宅地地代、家賃所得である。これらは、国税庁、総理府統計局、勧業銀行等の資料によつて、単位面積当り賃貸料所得に面積を乗じて推計される。

これは、個人が金融機関から受取る利子のことであるが、これは、金融機関の損益計算書などから推計される。

法人所得は、税務統計及び法人企業統計調査を基礎にして、法人企業の純益を求め、これを法人の所得としている。

財政の決算書から、官公事業(国鉄、通信等)の剰余金のほか、政府の受取つた賃貸料及び利子を計上している。

利子配当等の所得の海外からの受取から海外への支払を差引いたものであるが、これは、大蔵省調のわが国国際収支表によつて推計している。

国民所得における勤労所得及び勤労所得以外のものについての所得階層別の人員構成の推計は、現在のところ基礎資料の関係で行つていない。