答弁本文情報

昭和四十八年九月二十八日受領答弁第二〇号

内閣衆質七一第二〇号

昭和四十八年九月二十八日

国務大臣 三木武夫

衆議院議長 前尾繁三郎 殿

衆議院議員木原 実君提出成田パイプラインの安全対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員木原 実君提出成田パイプラインの安全対策に関する質問に対する答弁書

一について

(1)から(7)まで 新東京国際空港公団(以下「公団」という。)の本格パイプラインについては、石油パイプライン事業法施行前からその工事は継続して行われており、また、公団は新東京国際空港公団法(以下「公団法」という。)第二十四条に基づく業務方法書に基づき運輸大臣の承認を受けた新東京国際空港公団航空機給油施設の建設及び管理規程に従つて、安全性の確保を十分考慮してその工事を進めてきたところである。

石油パイプライン事業法の適用については、同法による技術基準の詳細が未定であつたので、工事計画の認可の申請が行われていないが、当該技術基準の細目の告示後早急に所定の手続を講ずることとなつている。

なお、公団予算については、公団法第二十六条に基づき運輸大臣が認可を行つている。

昭和四十八年九月十日自主的に現地調査を実施したが、報道のごとき事実は発見できなかつた旨の報告を公団より受けている。

公団より報告を受けたところによると、公団は事故発生後直ちに職員を派遣し調査を行い、工事は公団の仕様書どおり行われていたこと及び公団の工事監督者は、平常どおり監督を行つていたことを確認しているとのことである。

今後このような事故が起きないよう、更に工事の監督に意を注がせる所存である。

なお、公団の報告書及び労働基準監督署に対する報告書は別添のとおりである。

(1)から(6)まで 諸般の事情から御質問の三者による会談の実施に至つていないが、昭和四十八年七月十八日運輸政務次官と沿線住民との話合いを行う等政府としても本格パイプラインの敷設について地元住民の理解と協力を得られるよう努力しているところである。

また、今後も公団が地元住民との話合いを積極的に行い、地元住民の理解と協力を得られるよう努めることについて十分指導していく方針である。

(1)及び(2) 石油パイプライン事業者として、公団が石油パイプライン事業法を遵守し、安全確保に万全を期すよう、今後も監督指導を厳にしていく考えである。

千葉市監査委員の監査結果における「住民に対し、なんらかの方法を講じその概要について知らしめることは必要であろう。」との記述は、住民に対し説明会等を通じ、パイプラインについての理解と協力を得る必要があるとの趣旨と推測される。

(1)から(3)まで 航空燃料輸送手段の安全性の周知方については、誤解を招くことのないよう指導してまいりたい。

なお、公団がパイプラインの保安装置の一環として設置する自記式地震計が震度四程度の地震をキャッチすると、パイプライン制御室に警報が発せられると同時に制御装置が作動し、送油用圧送機の停止、緊急遮断弁の閉止が行われる機構となつている。

(別添一)

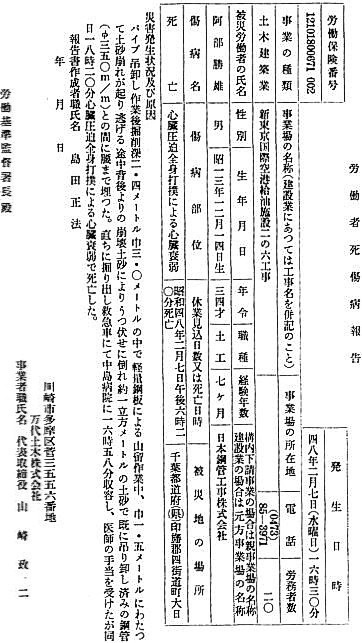

| 死 亡 事 故 調 査 報 告 書 | 昭和四八年二月八日 | |

| 工 事 名 | 給油施設二の六工事 |

| 元請事業所名 | 日本鋼管KK | 千葉県印旛郡四街道町物井一四〇六 ― 六 | TEL〇四七二 ― 八三 ― 九九〇五 |

| 現場代理人 | 手 塚 光 広 | ||

| 第一次下請 | 日本鋼管工事KK | ||

| 現場代理人 | 西 山 正 剛 | ||

| 第二次下請 | 戸田建設KK | ||

| 現場代理人 | 田 中 裕 | ||

| 第三次下請 | 万代土木KK | 神奈川県川崎市菅三五五六 | |

| 代表取締役 | 山 崎 政 二 | ||

| 現場代理人 | 首 藤 博 | ||

| 事故発生場所 | 千葉県印旛郡四街道町大日 | ||

| (東関道自動車道下り線側、側道部、県道上志津線と大日一一号線の間) | |||

| 工 事 内 容 | 推進工事その二附近の配管工事 |

| 事故発生日時及び死亡時 | 昭和四八年二月七日 | 一六時三〇分頃発生 |

| 死亡時 同 日 | 一八時二八分(病院) |

| 死 亡 者 | 阿 部 勝 雄 | (昭和一三年一二月一四日生、三四歳) |

| 本 籍 | 秋田県由利郡大内町小栗山字落合一 | |

| 遺 族 | 妻……としえ、長男……勝、次男……久 | |

| 職 種 | 万代土木KK所属 土工 | |

| 災害種別、死亡原因 「管工事」土砂崩壊災害……心臓圧迫 | ||

| 労働災害補償保険 加入者、日本鋼管工事KK 一二一〇一八〇〇六七一―〇〇二 千葉労働基準監督署扱 | ||

事故の概要

二月七日一六時三〇分頃、日本鋼管KK施工の、給油施設二の六工事、四街道地区掘削現場で、下請の万代土木KK所属、土工、阿部勝雄外三名は、現場監督首藤博の指揮の下に、掘削現場(掘削巾二メートル、高さ二・三メートル、長さ二〇メートル)に給油管二本吊り卸し後、山留作業の為、作業員畠山は、掘削溝北端地上で作業員工藤は、同溝南端地上で矢板(厚四ミリメートル、巾三〇三ミリメートル、長さ三メートル、重量四〇・八キログラム)をおさえ、作業員阿部、佐々木は工藤の足下溝底でサポートの釘つけ作業に掛つていたところ、突然、畠山の足下の地盤が崩れ落ち、佐々木は西側に逃げ難を避けたが、阿部は東側に脱出の際、再度溝北端地表の土砂(約一立方メートル)が、崩壊し阿部は腰部迄埋り、かつ溝底の給油管に上半身をはさまれ受傷した。直ちに、救急車で四街道町中島病院に運び加療中一八時二八分頃心臓圧迫の為、死亡した。

一、二月六日、ユンボにて巾約四メートル、深さ約二メートル余の掘削をした。

(ユンボは終了後事故地点から西側二五メートル附近においた。)

二、二月七日、八時少し前から佐々木ら四名は作業についた。佐々木は世話役で、作業者は佐々木、畠山、工藤、阿部である。

作業は先ず、小型ダンプで運んで来た砂を溝底に二〇センチメートルの厚さに敷きならすことで一二時頃終了した。

(首藤現場監督は二〇メートル西方の現場で作業をしていた。)

午後は一時三〇分頃より作業開始、鋼管の溶接作業を三時頃終了した。鋼管二本の吊下し作業は三時三〇分頃から始めて四時頃終了した。

続いて土留作業になるが、当初留てあつた矢板は、管吊卸しの際一旦外してあつたので、再びパイプサポートで土留をする為、畠山は北側地表で矢板をおさえ、南側地表では工藤が矢板をおさえ、溝内で阿部、佐々木がサポートの釘付け作業をしていた時、一六時三〇頃突然畠山の足下地表が崩れ落ち、畠山は咄嵯に逃げ、溝内にいた佐々木は西側へ逃げ無事であつたが、阿部は東側に三メートル位逃げた際、北側上層土砂(約一立方メートル)が崩壊し、腰部下半身が、埋り、且つ鋼管にはさまれ受傷した。(腰部を打撲したとみられる)

直ちに阿部を救出し救急車で四街道町中島病院に運び加療したが、一八時二八分頃容態悪化し死亡した。

死因は心臓圧迫症である。

一、万代土木KKは、日本鋼管KK所属下請業者であり、今回の工事は戸田建設の下請として作業していた。

二、被災者の阿部勝雄は、万代土木KKに土工として昭和四六年一二月〜昭和四七年三月迄勤務した。

昭和四七年八月一日再入社し現在に至つている。

三、被災者の郷里(秋田県)には、妻・としえ、長男・勝、次男・久の二児がある。

四、労災保険は、日本鋼管工事KKで、千葉労基署に加入済である。

(注) 事業所設置届は、佐原労基署、現場設置届は、東金労基署、行政管轄は千葉労基署。

五、遺体は一先づ、佐倉市の妙隆寺に安置し、二月八日午後仮葬儀を執行する。

班 長 山 本 仲 雄