答弁本文情報

昭和六十二年十月三十日受領答弁第四一号

内閣衆質一〇九第四一号

昭和六十二年十月三十日

衆議院議長 原 健三郎 殿

衆議院議員上原康助君提出沖縄の「空の安全確保」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員上原康助君提出沖縄の「空の安全確保」に関する質問に対する答弁書

一について

まぐろはえ縄漁船「第一一徳丸」(総トン数十九トン、日本人船員五名乗組み)の船長等の供述から海上保安庁が把握しているところによれば、昭和六十二年七月二十三日午後一時八分ころ、同船が沖縄県喜屋武埼の南東百二十四キロメートル付近の海上で停留中、船長等は、同船左げん側で爆発音と多数の小さなものが海面に落下する音を聞き、赤黒く漂う煙及び上空を飛び去るジェット機二機を視認した。その後、船体等の異状の有無を確認したところ、甲板上で小さな金属片二個を発見し、船体の外部左側面が黒く汚れているのを確認したが、乗組員に異状はなかつた。

右事案が発生した時間帯において、航空自衛隊南西航空混成団第八十三航空隊のF ― 4戦闘機四機(標的えい航機一機、監視機一機及び射撃機二機)が、「第一一徳丸」が停留していた付近にある米軍の訓練区域を使用してAIM ― 7ミサイルの実射訓練を実施していたが、現在までに防衛庁が把握している主な事実関係は、次のとおりである。

(1) 射撃機の操縦者等は、ミサイルの射撃に当たつて、安全のために確保すべき範囲内の海上に船舶が存在しないことを航空機のレーダー及び目視により確認している。

(2) 射撃機は、それぞれ一発ずつ搭載していたミサイルを、午後〇時四十六分ころ及び午後一時八分ころ順次発射している。

(3) 射撃機の操縦者は、ミサイルがほぼ直進し、その後、海面上に着水したと思われる波紋が生じたのを視認しているが、その際、同ミサイルが飛しようした方向及び波紋の周辺に船舶を視認していない。

右事案については、現在、海上保安庁第十一管区海上保安本部において捜査中である。

マレイシア船籍の貨物船「ポメックス・サガ」(総トン数五千九百二十二トン、フィリピン人船員二十三名乗組み)の船長等の供述によれば、昭和六十二年七月二十七日午後八時四十二分ころ、沖縄本島西方の鳥島の北十三キロメートル付近の海上を台湾の花蓮港から名古屋港に向けて航行中、同船は国籍不明の航空機からのものと思われるロケット弾らしきものを船橋及び船橋後部の浴室に受け、操だ中の甲板員一名が負傷するとともにレーダー及び操だ装置が損傷し航行不能となつた。

二箇所の被弾場所からは、それぞれ模擬爆弾の弾頭一個及び英文字と数字が記入された破片が発見されたが、同年七月二十九日、米軍は、右模擬爆弾は、訓練中の米軍機が投下したものであることを確認した。

米軍は、現在、事故原因等の調査を実施しており、調査が終了し次第、その結果に基づき安全対策の再検討を行う方針であると承知しているが、暫定的な再発防止策として、夜間爆撃訓練の際の事前の昼間慣熟飛行訓練の実施、訓練区域内の安全確認及び天候不良の場合等の訓練の中止等の安全対策の徹底を図つているものと承知している。

沖縄本島における進入管制業務については、昭和四十七年五月十五日の日米合同委員会において、那覇空港に近接して嘉手納飛行場が位置していることから、これら区域における航空交通の安全を確保するためには、単日の施設によつて進入管制を行う必要があるので、日本国政府がこれら飛行場のレーダー進入管制業務を行うまで、暫定的に米国政府が那覇空港の進入管制業務を実施する旨合意された。

日本側は、当時、複数の飛行場を対象とする広域的な進入管制業務を実施する能力を有していなかつたが、右合意中の「暫定的に」との趣旨は、日本側が当該能力を有するに至つた時点で当然にこれら飛行場のレーダー進入管制業務が日本側に移管されるということではなく、その時点で改めて当該進入管制業務の実施について調整が図られるということである。

他方、日米合同委員会の合意により米国政府は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)に基づき使用を認められている飛行場及びその周辺の管制業務を行うことが認められていること、及び嘉手納飛行場は米軍にとつて極めて重要な施設及び区域であることにかんがみれば、嘉手納飛行場において実施されている広域的なレーダー進入管制業務を移管することは、現実問題として、相当困難であると考えられる。

なお、日米合同委員会合意の概要は必要に応じ明らかにされているが、合意文書自体は原則として不公表とされている。また、当該進入管制業務の移管の手順については、日本側が当該管制業務を実施することとなつた場合に検討されるべき問題であり、答えることは差し控えたい。

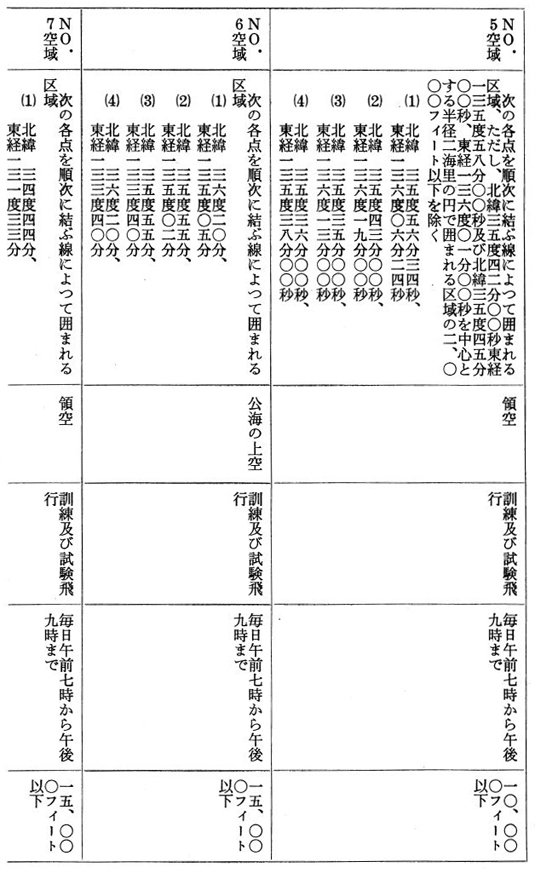

米軍は、嘉手納タカン(北緯二十六度二十一分東経百二十七度四十六分)を中心とする半径五十マイル、高度二万フィート以下の空域及び久米島NDB(北緯二十六度二十一分東経百二十六度四十三分)を中心とする半径三十マイル、高度五千フィート以下の空域を飛行する航空機に対しレーダー進入管制業務を実施している。

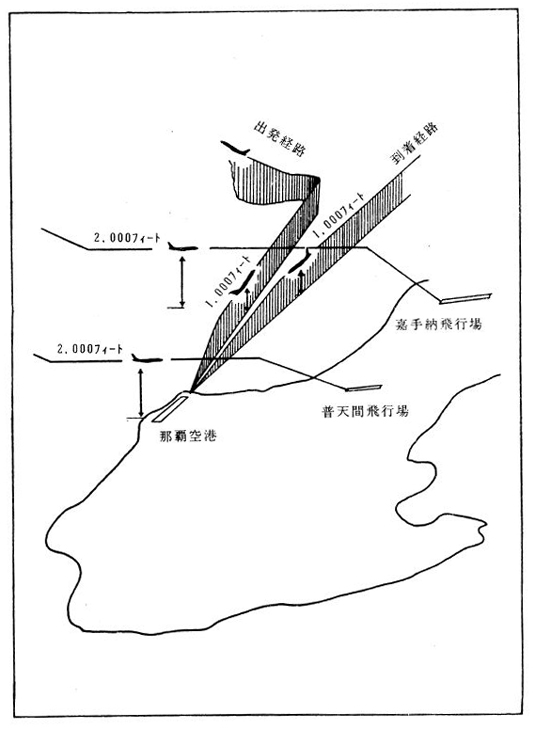

那覇空港において離着陸する航空機のうち、北側へ離陸するもの及び北側から着陸するものについては、嘉手納飛行場及び普天間飛行場において着陸する航空機との間に安全な間隔を設定するため、高度千フィートで飛行することとなる。(別紙図面参照)

那覇空港において離着陸する航空機が千フィートの高度で飛行する方式は、航空機の性能を考慮して、技術的に十分安全な飛行方式として定められたものである。

政府としては、沖縄本島におけるレーダー進入管制業務については、必要な施設及び要員体制を整備すれば、自ら行うことが可能であると考えている。

政府としては、実務者レベルで、当該レーダー進入管制業務の移管について昭和五十八年十二月に米側に意向の打診を行つたところ、米側から本件は慎重に検討すべき問題であるとの回答を得ている。

これは、米側が当該移管は困難であるとの意向を示したものと考えている。

右の経緯もあるが、政府としては、今後とも、諸般の状況や要素を十分勘案して、米側との接触を含め適切に対処してまいりたい。

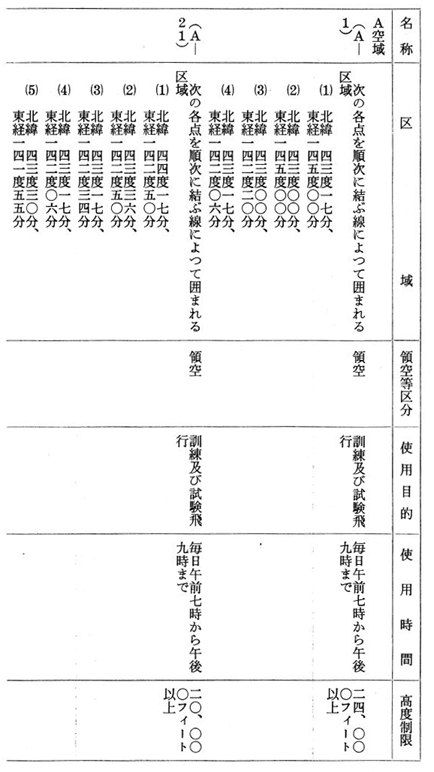

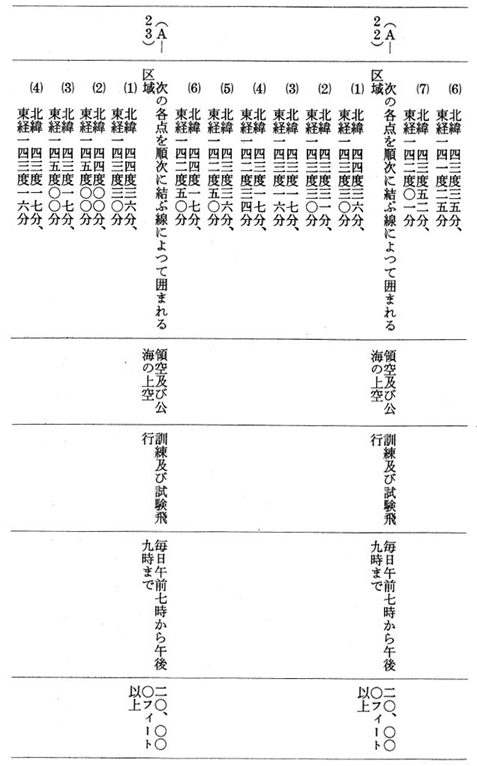

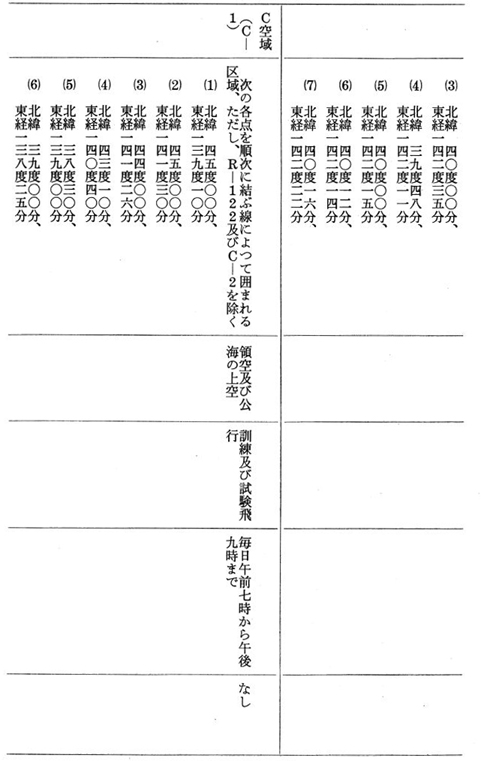

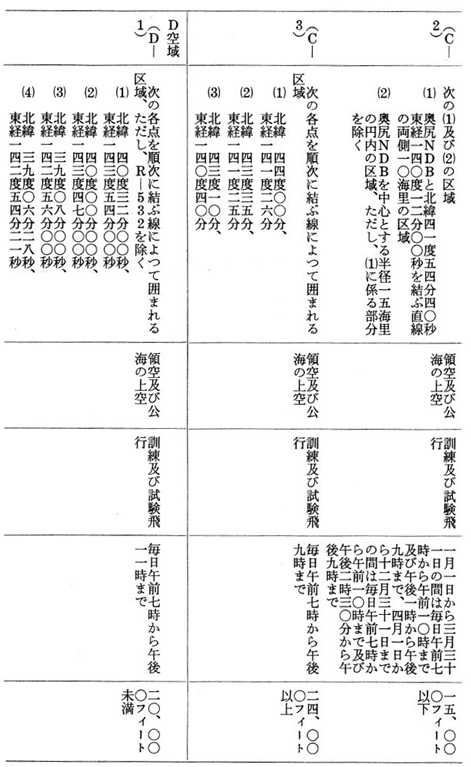

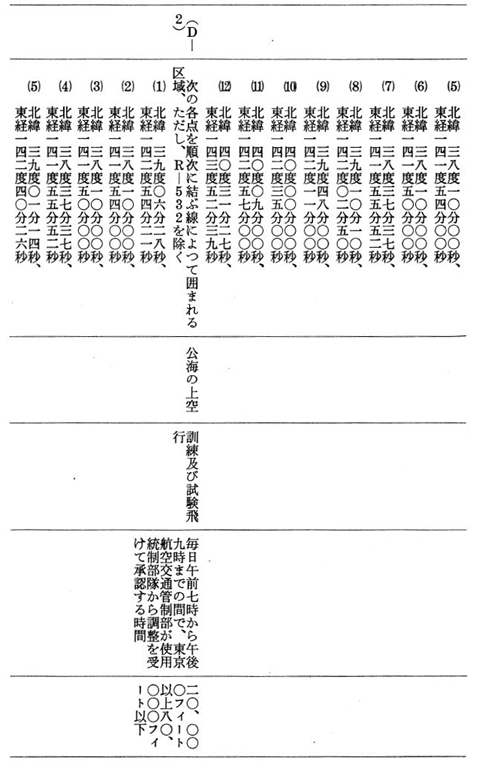

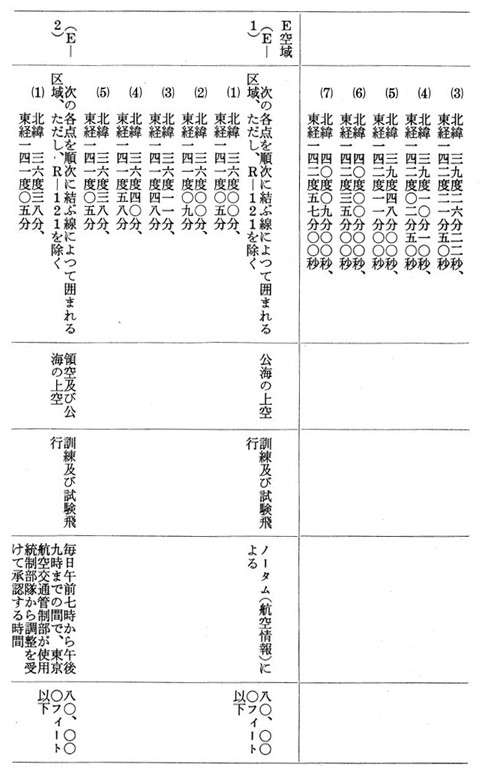

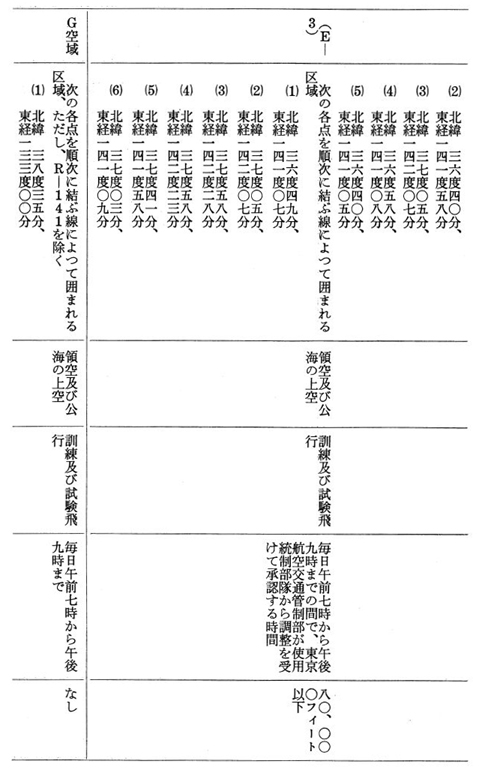

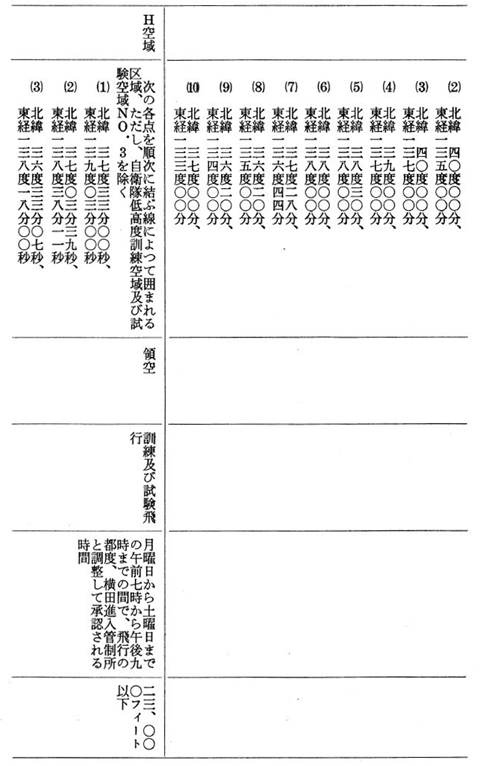

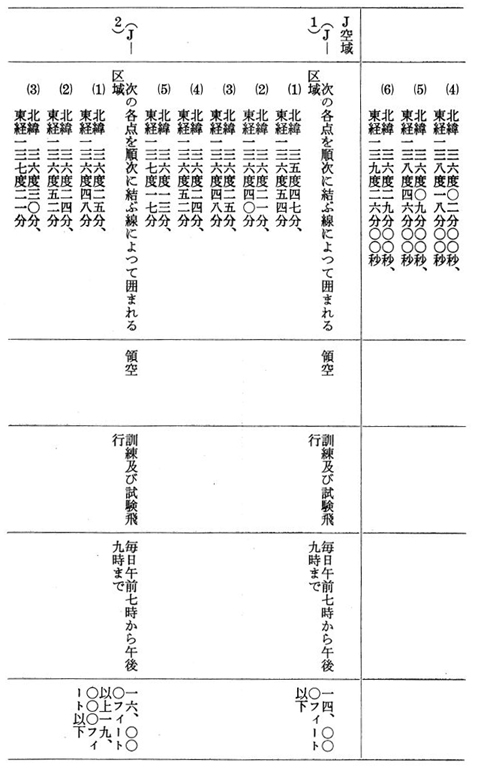

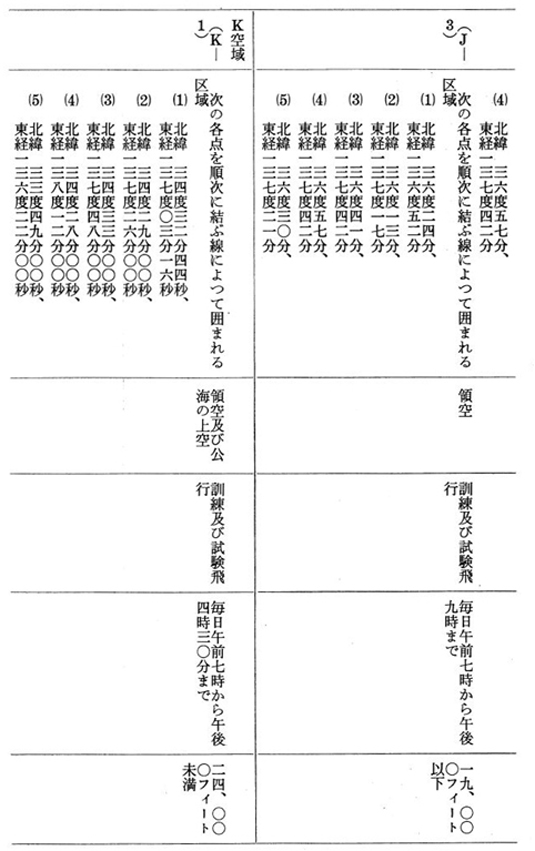

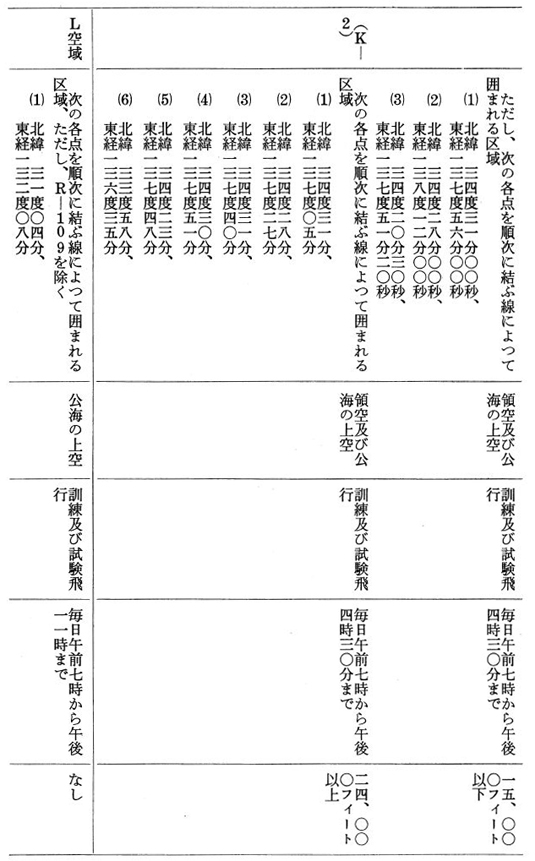

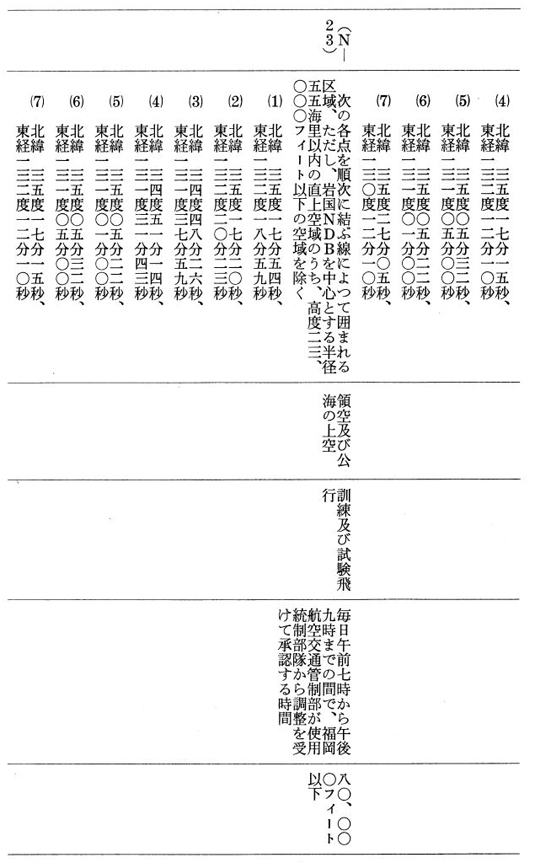

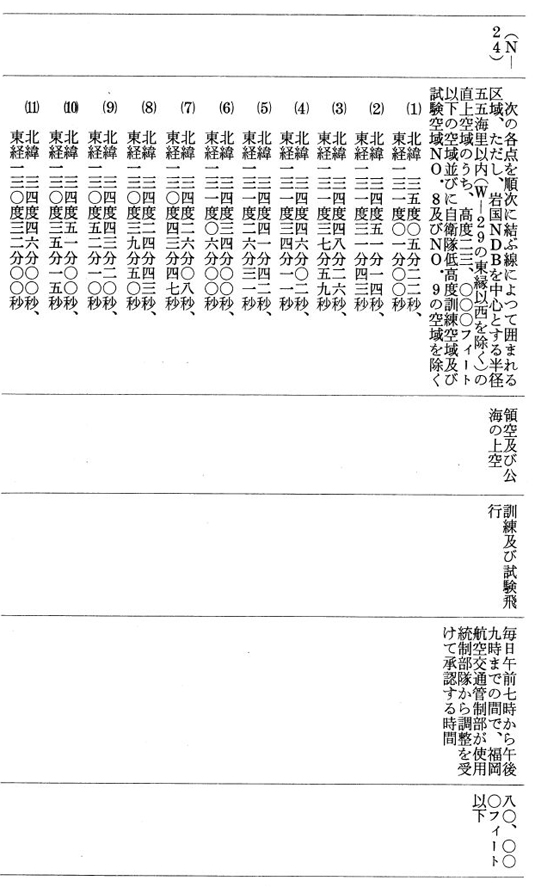

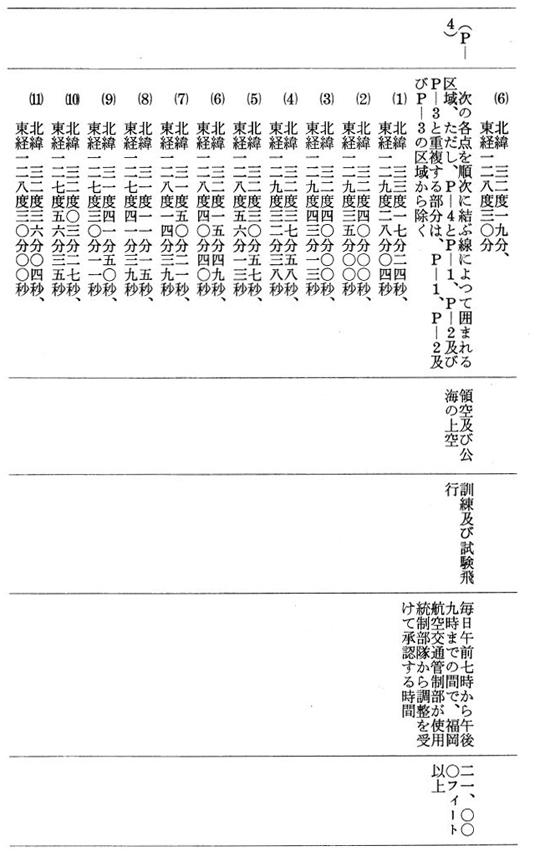

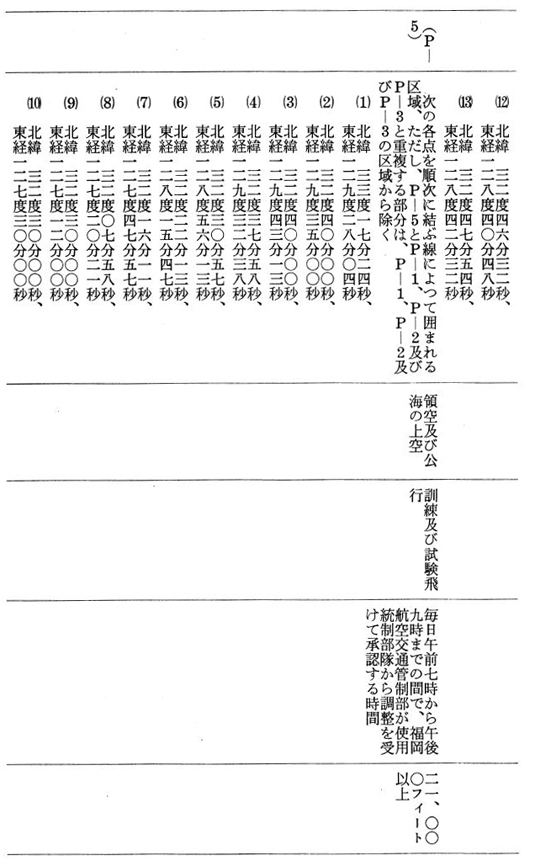

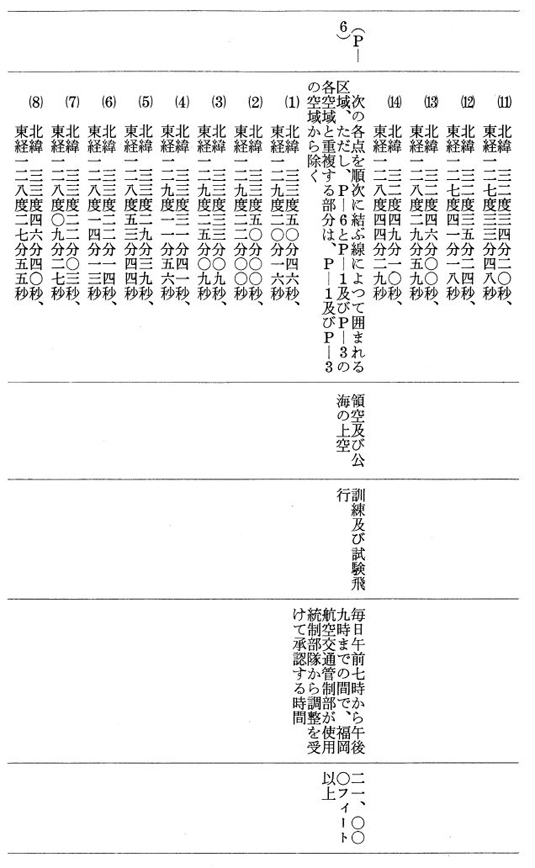

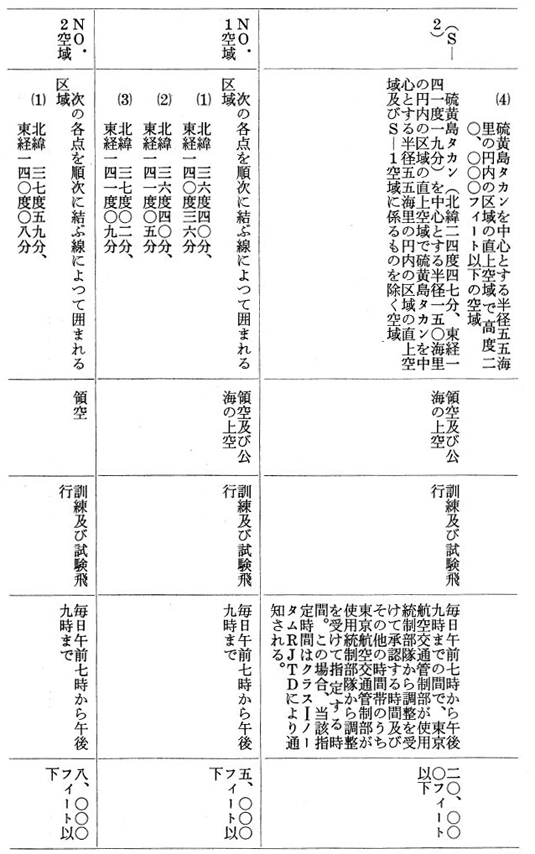

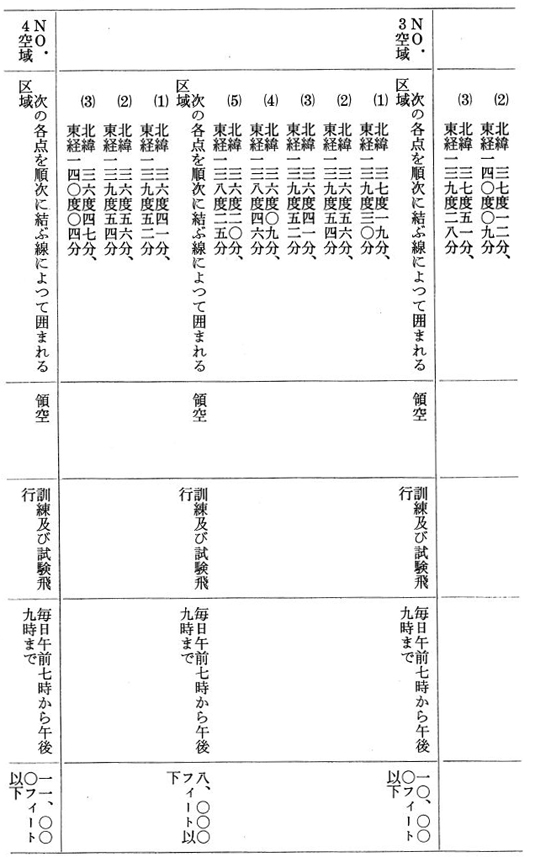

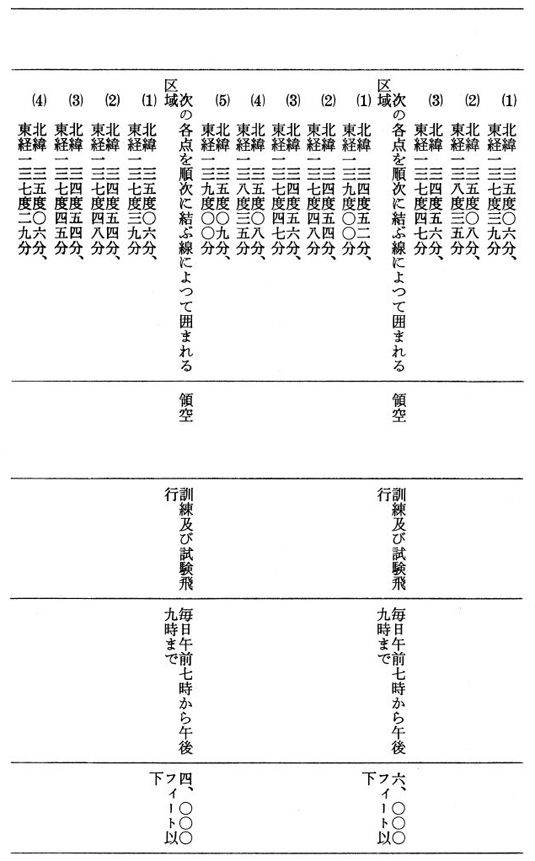

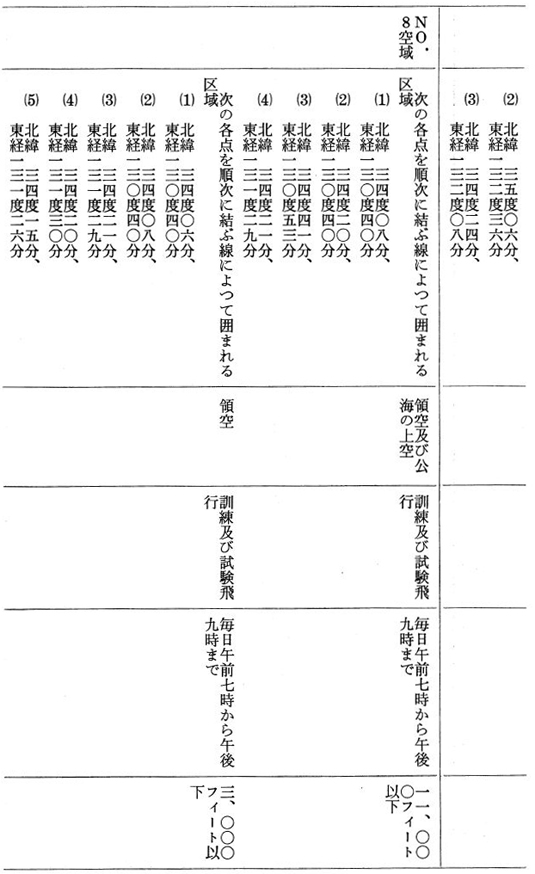

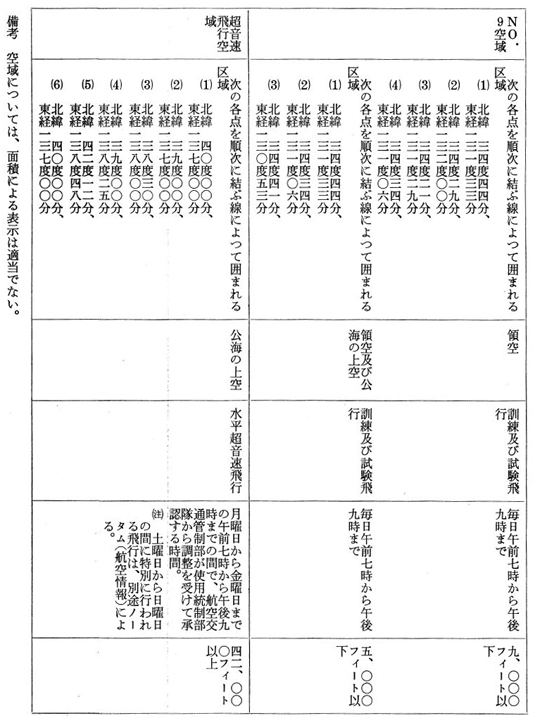

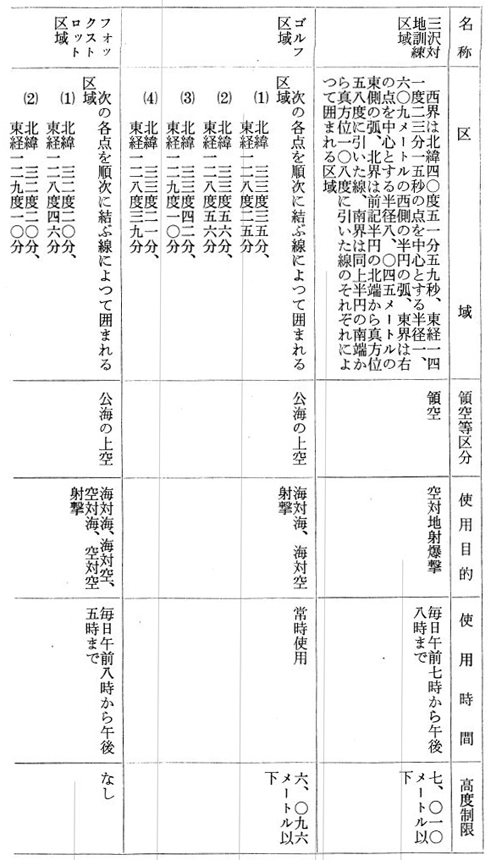

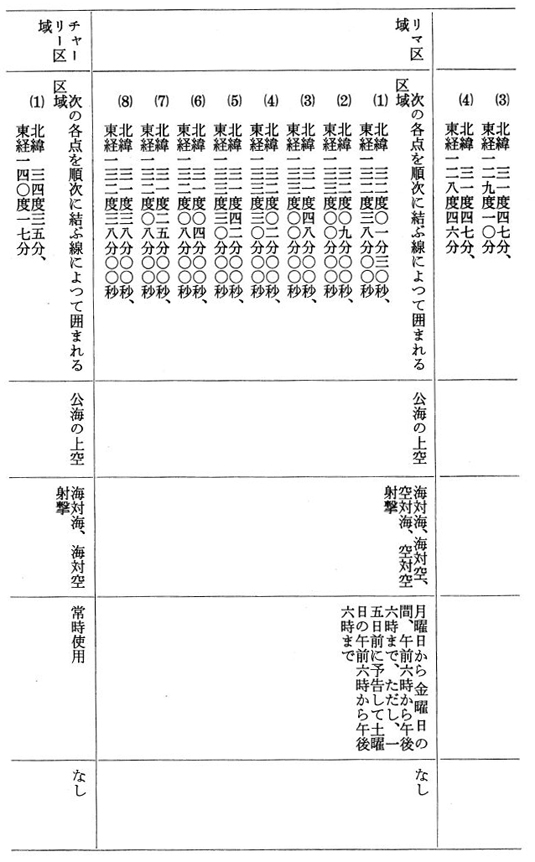

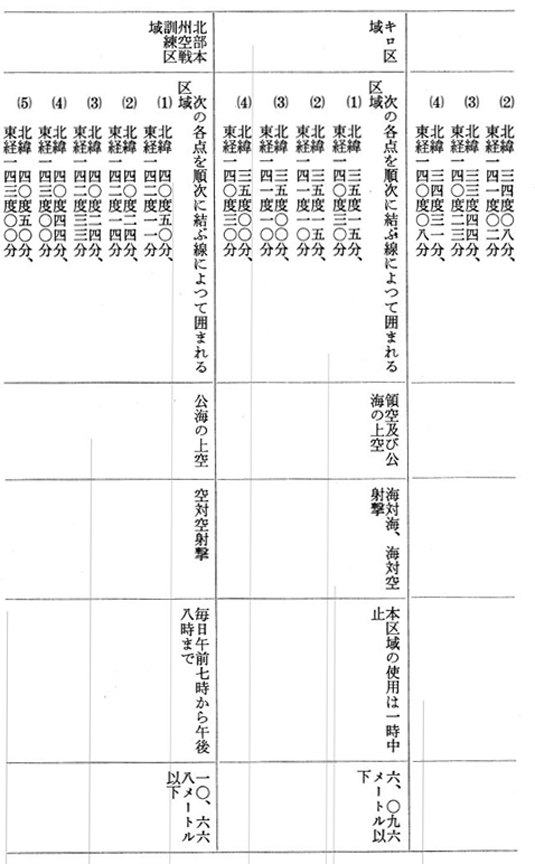

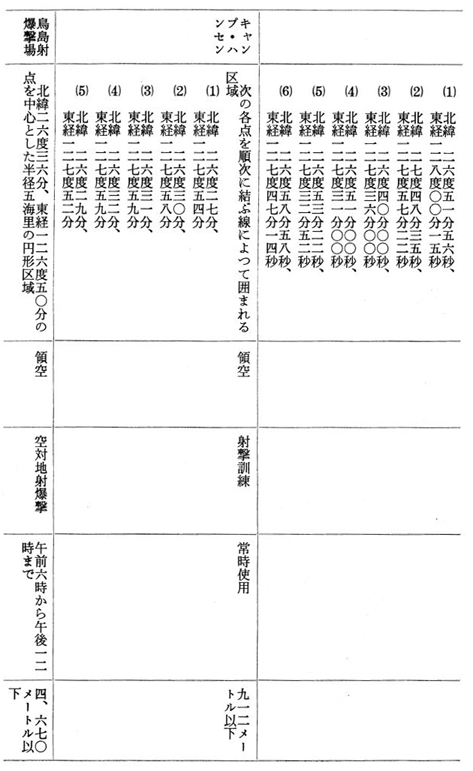

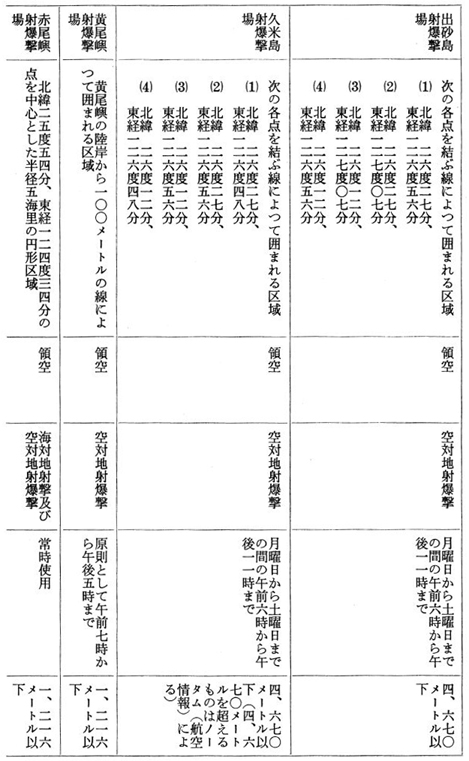

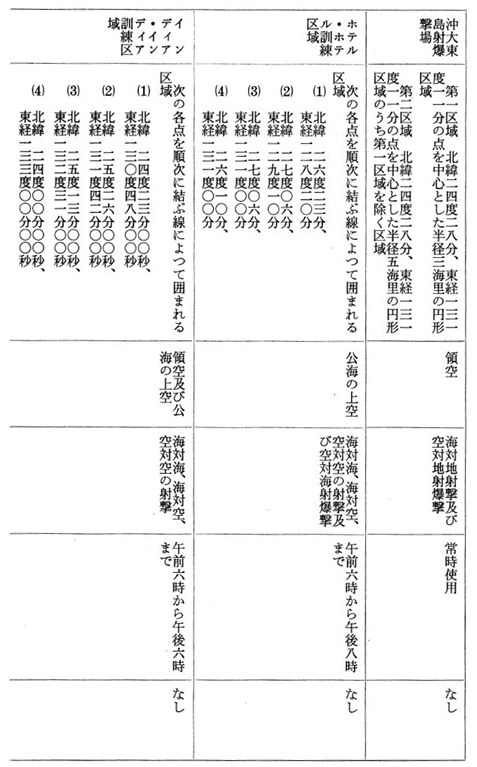

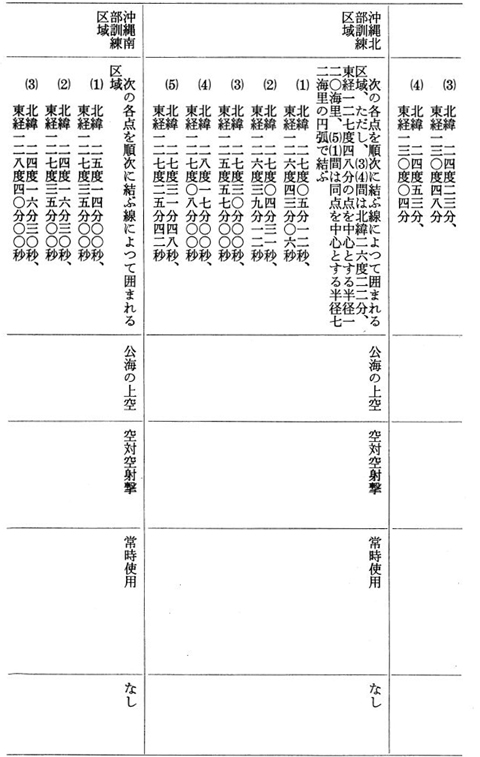

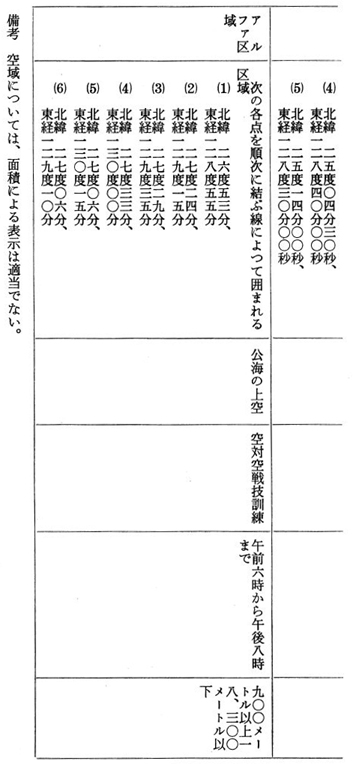

日米地位協定第二条の規定により米国が使用を許されている空域及び日本国の領域近傍において、船舶、航空機等の航行の安全を図る等のために区域を指定して米国が使用する空域として告示されているもの(以下「米軍使用空域」という。)の名称等は、別表第一のとおりである。

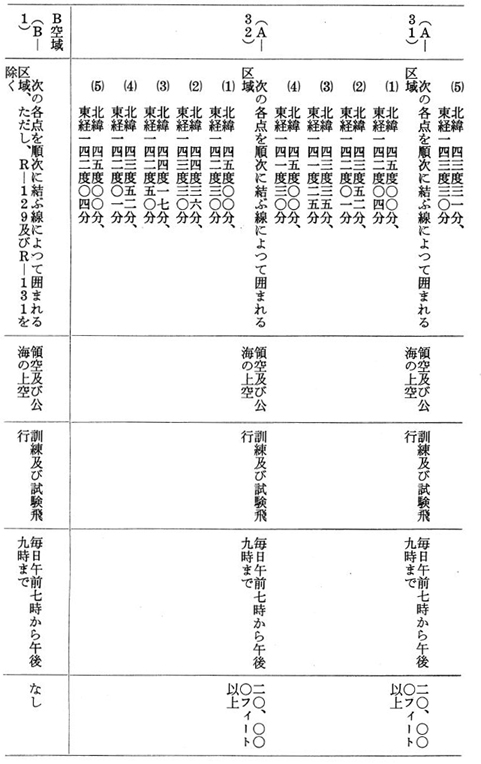

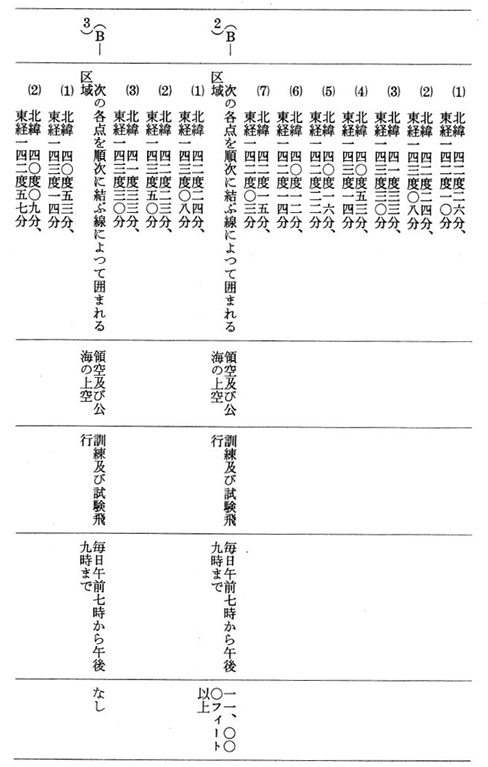

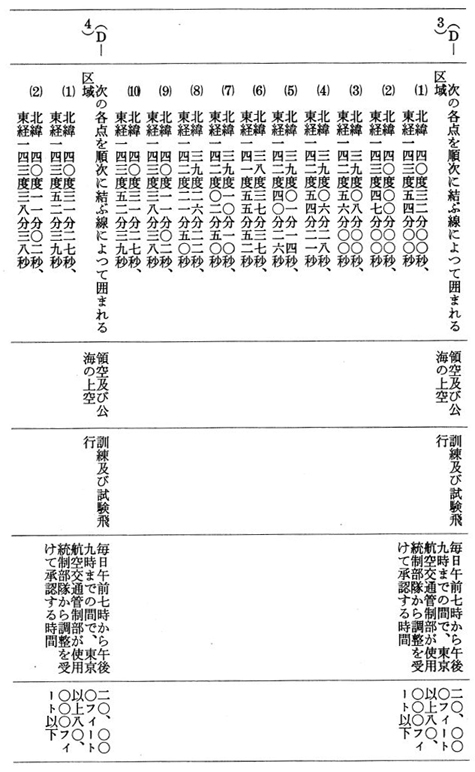

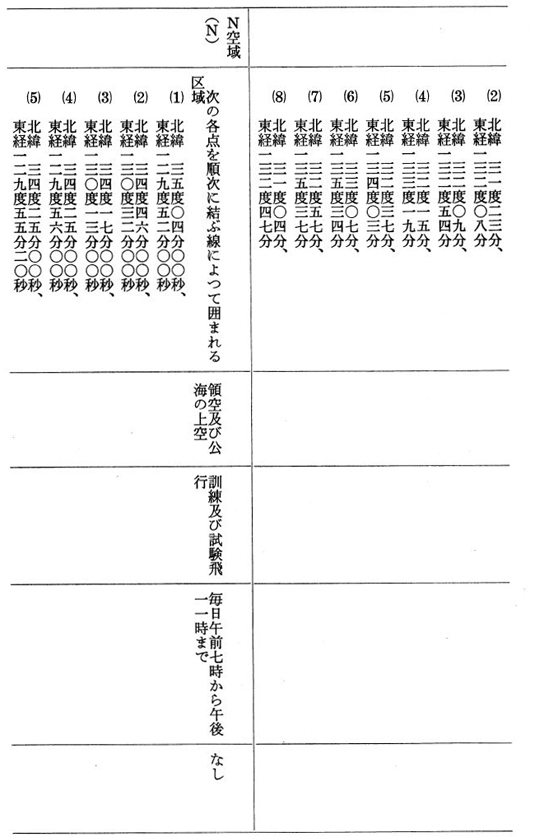

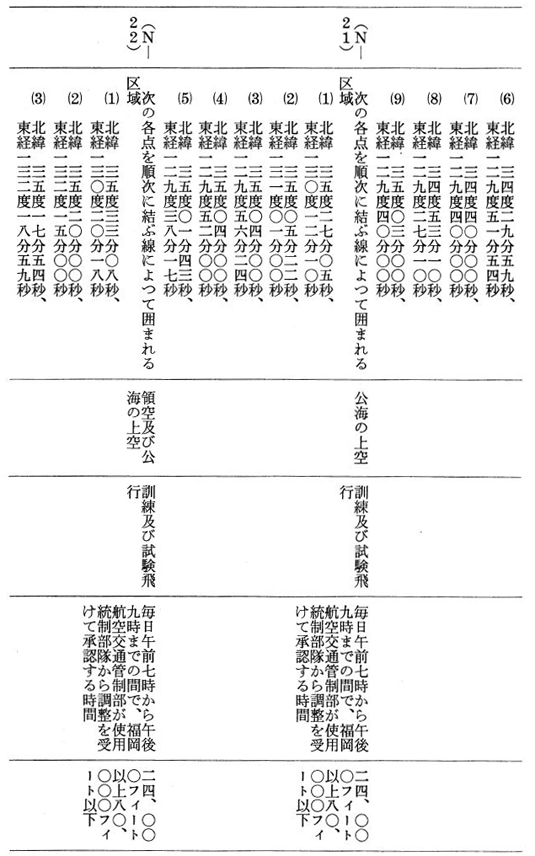

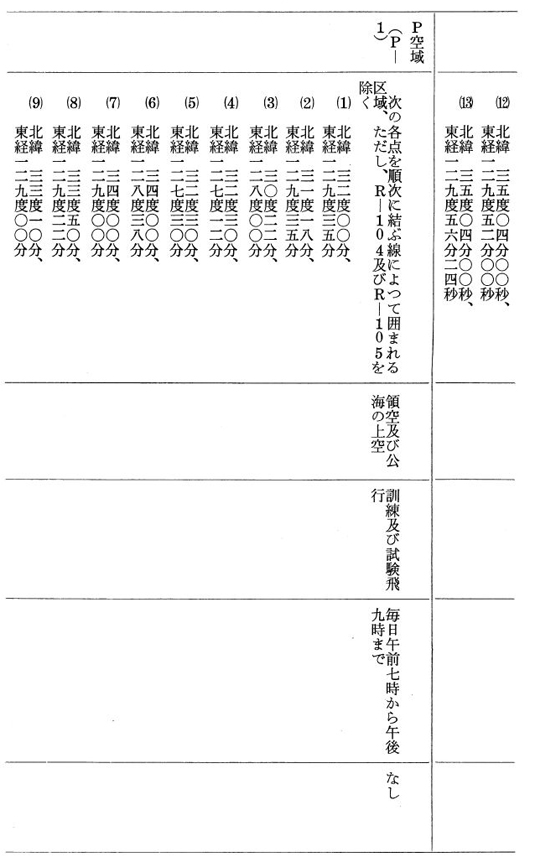

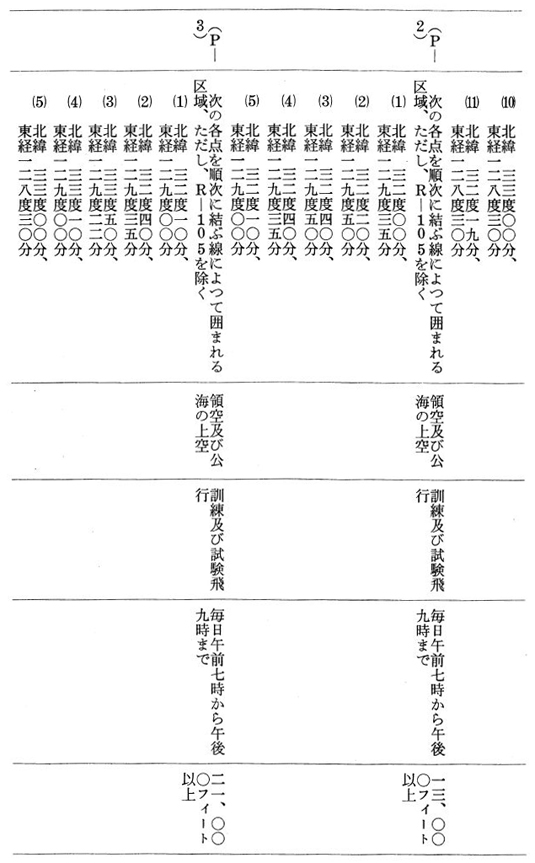

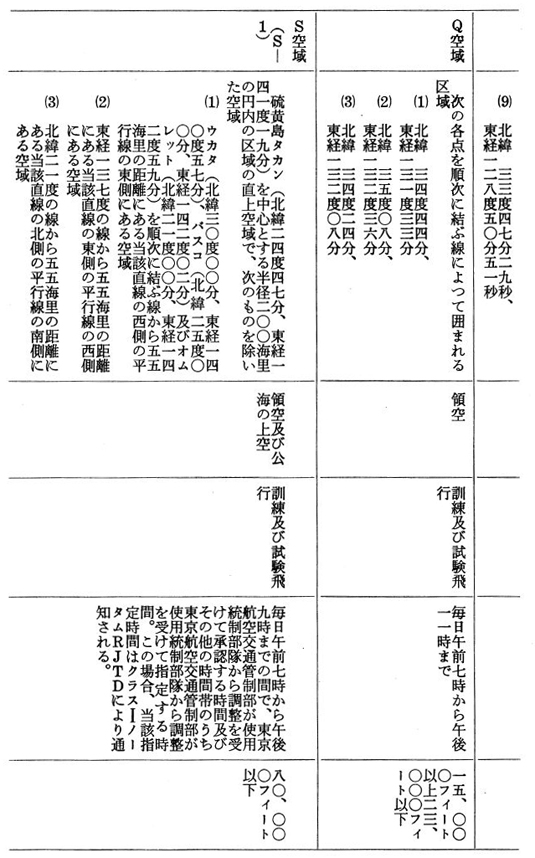

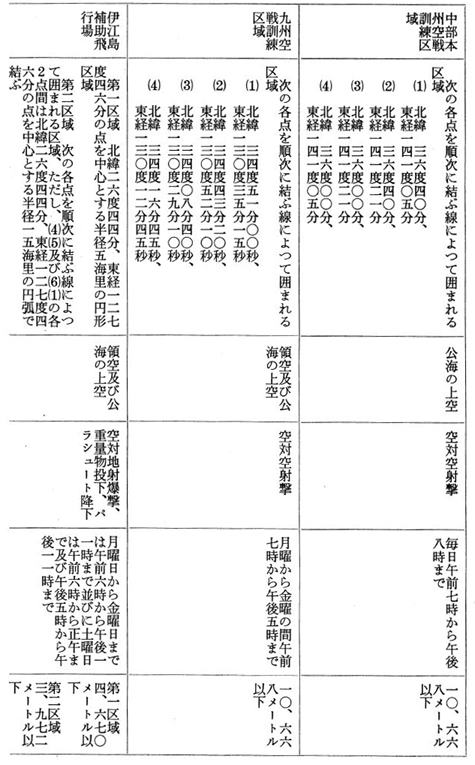

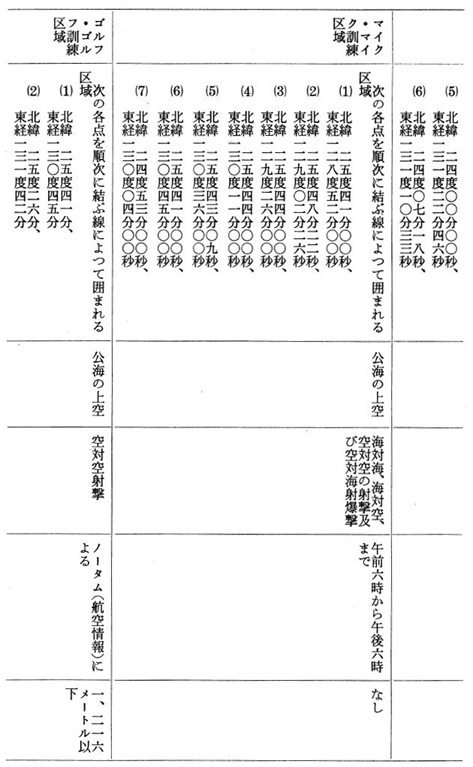

また、自衛隊が使用する訓練空域及び試験空域として公示されているものの名称等は、別表第二のとおりである。

レーダー覆域は、高度及び方位により複雑な形状を呈していることから、これを正確に測定することは困難であるが、米軍使用空域が那覇航空交通管制部のレーダー覆域に占める割合は、おおむね十ないし十五パーセント程度と承知している。

また、同レーダー覆域内には、自衛隊の訓練空域及び試験空域は設定されていない。

いわゆるアルトラブ(空域の一時的留保)とは、一定の航空機の使用のために一時的に設定した一定の空域に、一定時間他の航空機が飛行しないようにする管制業務上の措置である。この措置は継続的なものでなく時間の経過により終了するものである。

アルトラブの設定位置等については、米軍の行動内容に関することであるので申し上げられない。

米軍使用空域及びアルトラブについては、米軍の円滑な活動を確保することは日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号)の目的達成のために緊要であるとの観点から米軍の任務の所要を勘案しつつ、民間航空交通の安全の確保のため必要な調整を行つてきたが、今後とも、かかる調整を図つていく所存である。

伊江島空域については、伊平屋及び伊是名の空港設置計画の具体化に併せ、必要となる民間航空機の飛行経路の確保について検討、調整を行つていく所存である。また、米軍が使用していないときは、レーダー進入管制業務を実施している米軍の指示に基づき民間航空機も当該空域を通過できることとなつており、状況に応じ適宜通過しているものと承知している。

日米地位協定に係る航空問題については、日米合同委員会の下部機関として設置されている民間航空分科委員会において、必要に応じ、日米間で協議が行われることとなつている。

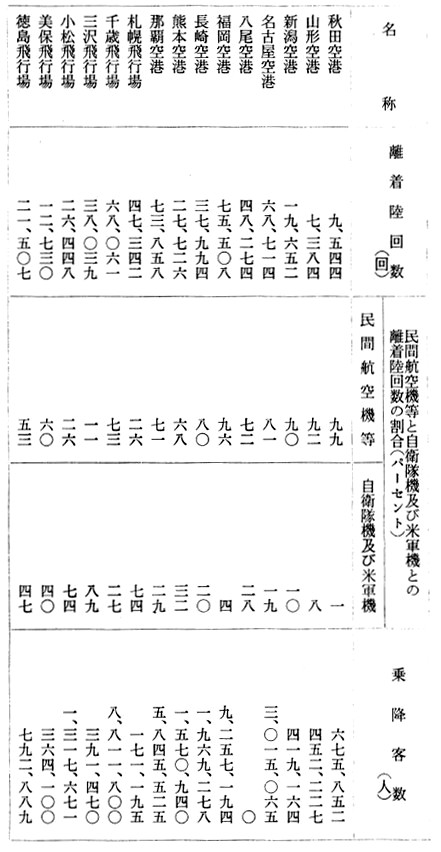

民間航空機等と自衛隊機又は米軍機とが共用している飛行場の名称及び昭和六十一年の離着陸回数等は、次のとおりである。

現在のところ那覇空港の共用をやめる考えはないが、一般論としては、自衛隊の使用する飛行場と民間の使用する飛行場は分離されていることが望ましいと考えており、その意味で、那覇空港についても、この問題を長期的には検討することはあり得ると考えている。

別紙

別表第一

別表第二