答弁本文情報

平成八年四月十六日受領答弁第八号

内閣衆質一三六第八号

平成八年四月十六日

衆議院議長 土井たか子 殿

衆議院議員岡崎宏美君提出阪神・淡路大震災被災地における雇用対策に関する再質問主意書に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員岡崎宏美君提出阪神・淡路大震災被災地における雇用対策に関する再質問に対する答弁書

一について

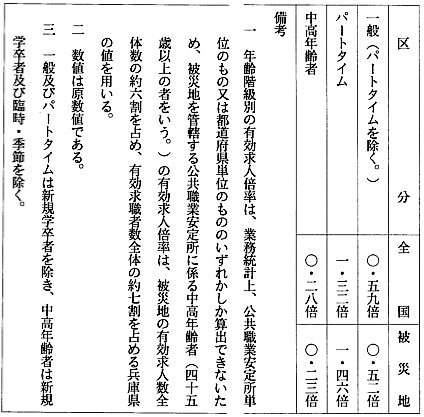

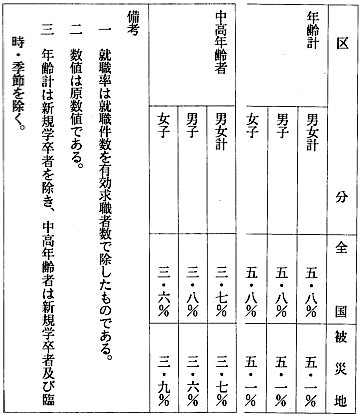

平成八年二月の全国及び阪神・淡路大震災を受けた地域(以下「被災地」という。)を管轄する公共職業安定所に係る有効求人倍率は表一のとおりであり、同月の全国及び被災地を管轄する公共職業安定所に係る就職率は表二のとおりである。

表一

表二

阪神・淡路大震災を受けた地域における被災失業者の公共事業への就労促進に関する特別措置法(平成七年法律第二十号)は、特定求職者雇用開発助成金制度について、支給対象労働者の年齢要件を四十五歳以上とし、また、高率の助成を行うこととする特例措置を講ずる等の各般の対策とあいまって、被災地における雇用の促進に一定の効果を発揮しているものと認識している。

被災地において、国、地方公共団体等がその復興のために多数計画実施する「公共的な建設又は復旧の事業」により、臨時的な雇用の機会として相当数の被災失業者(同法第二条第二項第二号の被災失業者をいう。以下同じ。)を吸収できるものと認識しており、今後とも、同法の円滑かつ実効ある施行のために、関係府県及び関係公共職業安定所を通じ、公共事業の発注部局との連携強化、公共事業を施行する建設業者への指導、被災失業者に対する公共事業への就労に関する周知等に更に努めてまいりたい。

被災地において計画実施される公共事業に関し、同法第二条第三項の規定に基づき一定数の被災失業者を雇い入れていなければならないとされている職種は、現在、無技能者とされており、その作業の内容も軽易な清掃、後片付け等の軽作業から人力による土砂の積込み、運搬等の普通作業までにわたっていることから、当該職種に被災失業者が就労することが困難であるとは認識していない。

同法の対象となる公共事業が「公共的な建設又は復旧の事業」とされているのは、被災地において、国、地方公共団体等がその復興のために「公共的な建設又は復旧の事業」を自ら多数計画実施することにより、臨時的な雇用の機会として相当数の被災失業者を吸収できると見込まれていることによるものである。

これに対して、福祉分野の事業については、そもそも、国、地方公共団体等が当該事業の需要に応じて計画的かつ継続的に実施するものであるために臨時的な雇用機会が少なく、また、一定の専門的知識、技術を有する者が就労することが一般的であるため、同法に基づき事業主体等に一定の吸収率を定めて被災失業者の雇用を義務付けるという手法はなじまないと考える。なお、福祉分野の事業への就労を希望する被災失業者については、公共職業安定所等において積極的な求人開拓、きめ細かな職業相談、職業紹介等を実施することにより対応してまいりたい。