答弁本文情報

平成九年一月二十八日受領答弁第四号

内閣衆質一三九第四号

平成九年一月二十八日

衆議院議長 伊※(注)宗一郎 殿

衆議院議員秋葉忠利君提出苫田ダム建設事業に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員秋葉忠利君提出苫田ダム建設事業に関する質問に対する答弁書

一の1について

ダム等事業審議委員会(以下「審議委員会」という。)は、「ダム等事業に係る事業評価方策の試行について」(平成七年七月十四日建設省河開発第九十八号建設省河川局長通達。以下「河川局長通達」という。)に基づき地方建設局長等が設置するものであり、法令に基づくものではない。

ダム等事業について、地域の意見を的確に聴取することを目的として、当該事業の目的、内容等を審議する審議委員会を設置し、ダム等事業に係る事業評価方策を試行することとしたものである。

平成七年度に審議委員会を設置することとした十一事業は、審議委員会の設置による事業評価方策が試行という位置付けであることから、平成七年度までに事業に着手しているダム、堰若しくは湖沼水位調節施設の新築若しくは改築又は遊水池総合開発事業で、特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)第四条第一項に規定する基本計画等の事業計画(以下「事業計画」という。)が未作成の事業又は事業計画の作成後長期間が経過し社会経済情勢の変化により事業評価が必要と判断された事業の中から、当面地方建設局等ごとに原則として一事業を選定したものである。

地方建設局長等は、ダム等事業について、地域の意見を的確に聴取することを目的として、その目的、内容等について審議委員会に諮るものである。

審議委員会の審議の対象とされたダム等事業のその後の進め方に関する判断を行うに当たって、当該審議委員会の意見を尊重することとしている。

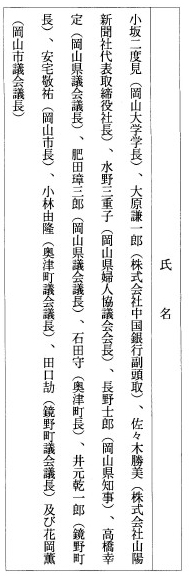

苫田ダム建設事業審議委員会の開催時における委員は、別表第一のとおりであり、同委員会の構成を苫田ダム建設事業に関係する地域の意見が的確に反映されるものとするため、建設省中国地方建設局長が、当該地域の存する岡山県を代表する同県知事及びその推薦する者に同委員会の委員を委嘱したものである。

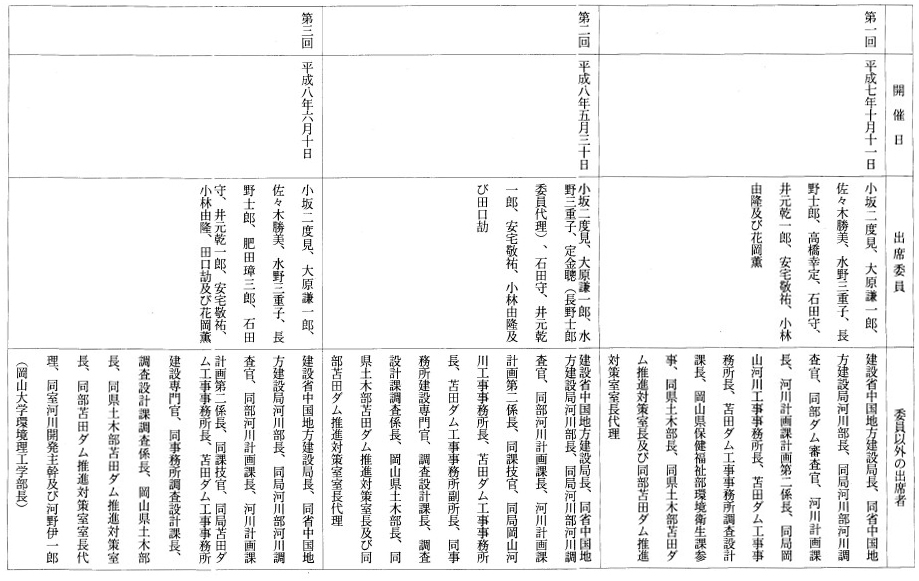

苫田ダム建設事業審議委員会の開催日並びに各回の出席委員及び委員以外の出席者は、別表第二のとおりである。

苫田ダム建設事業審議委員会は、第一回、第二回及び第三回委員会以外には開催されていない。

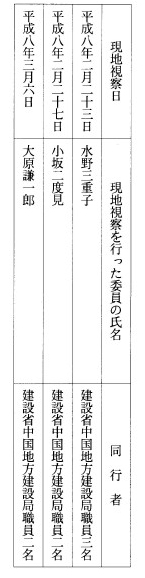

苫田ダム建設事業審議委員会の委員の現地視察は、建設省中国地方建設局の案内により、吉井川下流区間、苫田ダム建設予定地等において行われた。当該現地視察年月日並びに当該現地視察を行った委員及びこれに同行した者は、別表第三のとおりである。また、当該現地視察に際しては、平成三年及び平成六年から平成八年までに同局岡山河川工事事務所又は苫田ダム工事事務所が作成した資料を配布した。

苫田ダム建設事業審議委員会の議事録、議事要旨及び配布資料は、同委員会の事務局である建設省中国地方建設局河川部に保管されている。

苫田ダム建設事業審議委員会における審議に当たっては、苫田ダム建設事業について説明するために平成七年及び平成八年に建設省中国地方建設局又は同局苫田ダム工事事務所が作成した資料、同委員会の要請により平成八年に岡山大学環境理工学部が作成した同事業の計画の科学技術的評価に関する資料、「ストップ・ザ・苫田ダムの会」が平成七年及び平成八年に作成した資料等が用いられた。

苫田ダム建設事業審議委員会においては、建設省中国地方建設局河川部長等が苫田ダム建設事業の内容等について、岡山大学環境理工学部長が苫田ダム計画に関する科学技術的評価について、それぞれ発言した。いずれも同事業の目的、内容等を審議するために必要なものであったと考えている。

苫田ダム建設事業審議委員会は、各委員会終了後にその議事要旨を、第三回委員会終了後に「苫田ダム建設事業についての答申」を、それぞれ公表している。

第一回委員会においては、その判断により苫田ダム建設事業審議委員会の運営に関する審議が非公開とされた。また、第三回委員会においては、その判断により「苫田ダム建設事業についての答申」の作成が委員のみで行われた。

「第二回苫田ダム建設事業審議委員会議事要旨」によれば、平成八年五月三十日に開催された第二回委員会において、委員長から、「次回は、岡山大学環境理工学部に苫田ダム事業について第三者の立場で資料をとりまとめ説明するよう要請している」旨の発言があり、出席した各委員がこれを了承している。また、岡山大学環境理工学部が苫田ダム建設事業の計画について見解を示した「苫田ダム計画に関する科学技術的評価」の作成に要した費用について、建設省及び同委員会からの支出はない。

平成八年三月に岡山大学環境理工学部が作成した「苫田ダム計画に関する科学技術的評価」においては、「岡山大学環境理工学部(一九九四年創設)では、(中略)主として科学技術的な立場から検討し、各機関ならびに各団体から出されている計画書、意見書等を参考にしながら、その見解をここにまとめることとした。」とされている。

苫田ダム建設事業審議委員会の運営は、同委員会自らの判断で行われており、河川局長通達別紙「ダム等事業審議委員会設置・運営要領」中「7 地域住民等からの意見聴取等」に基づく同委員会による意見聴取については、岡山大学環境理工学部以外の者からは行われていない。

昭和六十一年度以降財団法人吉井川水源地域対策基金から生活再建対策費及び協力感謝金が交付されていると聞いている。

財団法人吉井川水源地域対策基金からは、苫田ダムの建設に伴う水没世帯に対してこれまで交付された苫田ダムの建設に係る協力感謝金の額について、苫田ダム建設に伴う実態調査に対する各世帯の同意書の提出時期による差はないと聞いている。

地方建設局長等は、事業計画の作成、本体着工等のダム等事業の各段階のうち、審議委員会が設置された時点におけるものに係る作業については継続して行うこととしており、当該事業のその後の進め方については、建設省において、当該事業が新たな段階に入る前に当該審議委員会の意見を聴取して判断することとしている。

昭和四十七年度から平成七年度までにおける苫田ダム建設事業に係る工事費の合計及び工事諸費の合計は、それぞれ約九百三十三億円及び約五十億円である。なお、これらの金額は、共に昭和四十七年度から平成六年度までにおける決算額と平成七年度における決算作業中の金額との合計である。

「苫田ダムの建設に関する基本計画の一部を変更した件」(平成二年八月二十九日建設省告示第千五百九号)による変更後の苫田ダムの建設に関する基本計画における「建設に要する費用の概算額」約千三百五十億円に対する昭和四十七年度から平成七年度までにおける苫田ダム建設事業費の合計金額約九百八十三億円の割合は、約七十三パーセントである。また、同告示による変更前の苫田ダムの建設に関する基本計画における「建設に要する費用の概算額」は、約八百八十億円である。

苫田ダムに係るダム使用権(特定多目的ダム法第二条第二項に規定するダム使用権をいう。以下同じ。)の設定予定者が同ダムに貯留される流水を利用して営もうとする事業としては、岡山県内において水道の広域的な整備を図る岡山県広域水道用水供給事業がある。同事業は、国庫補助金、企業債、関連構成団体からの出資金等を財源とし、その現時点における事業費のうち苫田ダム建設事業に係るものの総額は約八百六十三億円であって、企業債の償還については供給料金収入をもって充てられると聞いている。また、同じく同ダムに係るダム使用権の設定予定者である麒麟麦酒株式会社及びテイカ株式会社は、工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二十一条に規定する自家用工業用水道として同ダムに貯留される流水を利用すると聞いている。

苫田ダムの管理に要する費用については、現時点では未定である。また、同ダムに係るダム使用権の設定予定者が同ダム建設事業に関連して整備する施設の管理に要する費用については、把握していない。

苫田ダムによる洪水調節効果がもたらす年間当たりの便益については、吉井川水系に苫田ダムがないものとした場合及び同ダムがあるものとした場合のそれぞれについて、洪水流量規模ごとの洪水流量の年平均超過確率及び当該洪水流量が生起したものとしたときに想定される洪水氾濫による被害額から年間当たりに想定される洪水氾濫による被害額の確率論上の期待値を求め、前者の場合に係る算出値から後者の場合に係る算出値を減じて求めたものである。

苫田ダムに係るダム使用権の設定予定者が苫田ダム建設事業に関連して整備する施設がもたらす便益については、把握していない。

別表第一

(注)一 ( )内はいずれも審議委員会開催期間当時の職名である。

二 高橋幸定委員は第一回委員会の委員であり、肥田璋三郎委員は第二回及び第三回委員会の委員である。

別表第二

別表第三