答弁本文情報

平成十年十一月二十日受領答弁第二六号

内閣衆質一四三第二六号

平成十年十一月二十日

衆議院議長 伊※(注)宗一郎 殿

衆議院議員山本孝史君提出精神科医療の実態に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員山本孝史君提出精神科医療の実態に関する質問に対する答弁書

一の(一)及び(二)について

御指摘の実態調査については、御指摘の国立療養所犀潟病院の事案(以下「犀潟病院事案」という。)を踏まえ、厚生省において、精神病床を有する国立病院及び国立療養所三十六施設(以下「国立精神療養所等」という。)の開設者として、全ての国立精神療養所等について、入院患者の隔離や身体的拘束の実態を把握し、このような事案の再発防止及び国立精神療養所等の入院患者への適正な処遇を確保するために実施したものであり、緊急かつ正確に調査を行うため、その対象を平成九年九月一日から本年八月三十一日の一年間においてこれらの行動の制限を受けた患者とすることとしたものである。

なお、これらの国立精神療養所等については、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下「精神保健福祉法」という。)第三十八条の六第一項に基づく都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市を含む。以下同じ。)からの立入検査(以下「立入検査」という。)が原則として毎年一回行われることとなっており、当該検査による事実の把握や必要な指導等がこれらの都道府県により行われているものである。

御指摘の調査結果については、今後の国立精神療養所等における適正な精神科医療の実施の確保等に資するため、厚生省において、別紙の資料により、本年十一月十八日に公衆衛生審議会精神保健福祉部会において説明するとともに、同日公表したところである。

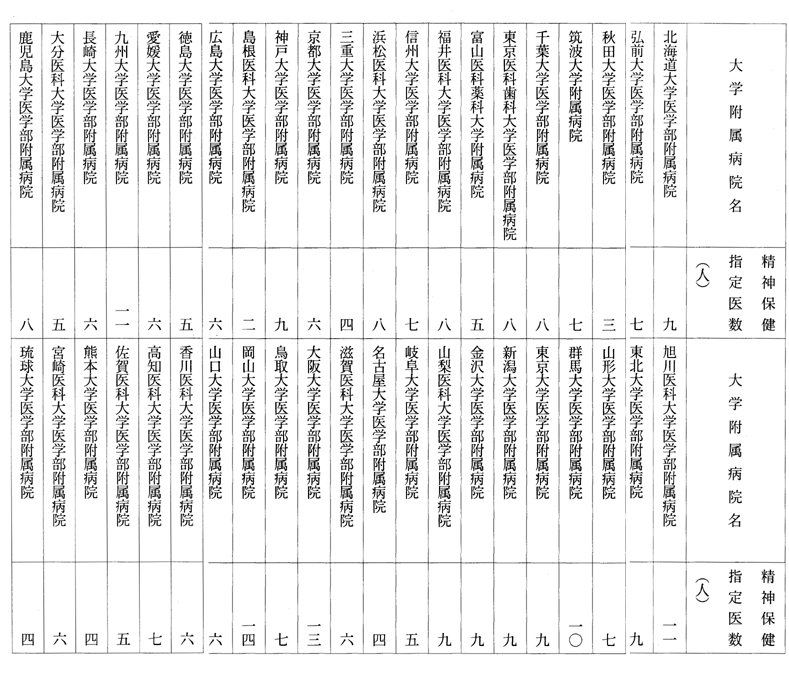

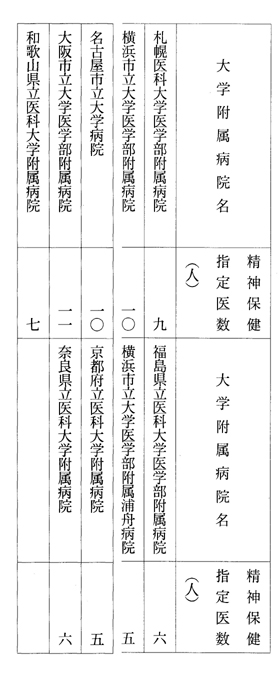

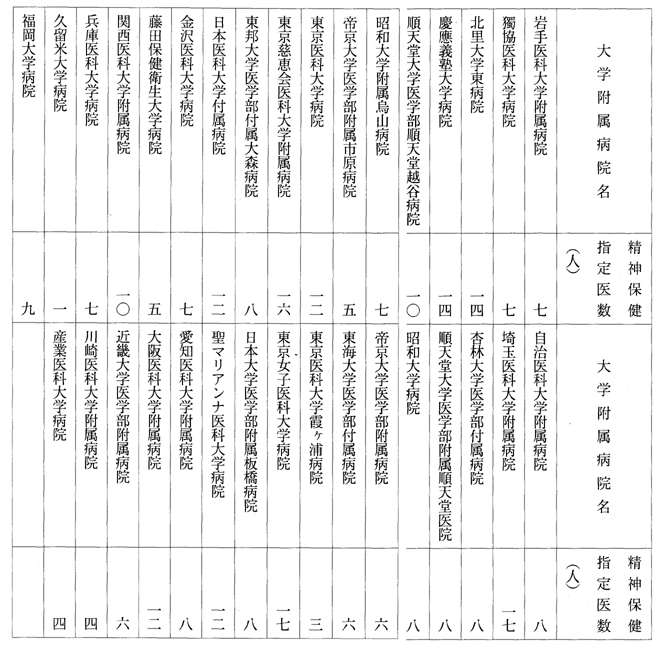

本年十月一日現在の御指摘の八十四の大学医学部附属病院における精神保健指定医の数は、次の表のとおりである。

① 国立大学

国立大学附属病院計二百九十八人

② 公立大学

公立大学附属病院計六十九人

③ 私立大学

私立大学附属病院計二百八十六人

文部省において、御指摘の八十四の大学医学部附属病院から、直近の立入検査の状況について報告を求めたところ、都道府県知事から、精神保健福祉法及び同法施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十一号)に違反すると考えられるとして指摘された事案は、平成九年九月から本年十月までの期間において、四十五件であり、これらの御指摘の事項による内訳は、次のとおりである。

①について

措置入院に係る手続について、定期の報告が遅延していたもの一件

②について

医療保護入院に係る手続について、次の事項が指摘された。

ア 医療保護入院の必要性の判断を精神保健指定医以外の者が行っていたもの一件

イ 患者が未成年者の場合に保護者である父母双方の同意をとらなかったもの三件

ウ 四週間を超えて保護者を選任せずに入院させていたもの二件

エ 医療保護入院に係る届出が遅延していたもの十件

オ 医療保護入院に係る届出に書面の不備があったもの三件

カ 医療保護入院者に対し入院時に告知する書面や入院時に告知を行わなかった者の診療録に必要な記載事項の一部が記載されていなかったもの四件

キ 保護者の選任が行われた場合に改めて告知を行わない等手続に瑕疵のあったもの六件

③及び④について

入院患者の隔離及び身体的拘束に係る手続について、次の事項が指摘された。

ア 診療録に必要な記載事項の一部が記載されていなかったもの六件

イ 精神病院に入院中の患者に対する十二時間を超える隔離を精神保健指定医でない医師の判断で行っていたもの二件

⑤について

入院患者の電話、信書、面会等の制限について、次の事項が指摘された。

ア 電話又は面会の制限を行った場合に、診療録に必要な記載事項の一部が記載されていなかったもの二件

イ 地方法務局人権擁護主管部局等の電話番号を見やすいところに掲げる等の措置を講じていなかったもの三件

①から⑤まで以外のものについて

任意入院に係る手続について、任意入院者の退院を制限した場合に、診療録に必要な記載事項の一部が記載されていなかったり、告知が行われなかったもの二件

なお、これらの事案については、いずれもその後改善が図られているとの報告を受けている。

一部の精神病院において精神保健福祉法に違反する事案がいまだに発生することは、遺憾であると考えている。

このため、厚生省においては、精神病院に対する立入検査の在り方の見直しを行い、都道府県知事(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長を含む。以下同じ。)の行う立入検査については、「精神病院に対する指導監督等の徹底について」(平成十年三月三日付け障第百十三号・健政発第二百三十二号・医薬発第百七十六号・社援第四百九十一号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、健康政策局長、医薬安全局長、社会.援護局長通知)において、立入検査に際しては最小限の予告期間で行うことや精神保健福祉法第三十八条の六第一項の規定に基づいて都道府県知事が指定した精神保健指定医にも検査を行わせること等を都道府県知事に要請したところであり、厚生省が直接行う立入検査については、その回数を増加する等の監視指導の強化を図っているところである。

さらに、精神保健法等の一部を改正する法律(平成五年法律第七十四号)附則第二条の規定を受け、公衆衛生審議会精神保健福祉部会等において精神保健福祉法の見直しについての検討を現在進めているところであり、これらの検討を踏まえつつ、適正な精神科医療を確保するために必要な措置を講ずることとしている。

(別紙)

国立精神療養所等の実地調査について

1.調査の趣旨

本年9月25日に新潟県から、国立療養所犀潟病院に対して、入院患者の処遇等にかかる精神保健福祉法に基づく改善命令が出されたことを踏まえ、このような事態の再発防止及び指導徹底を図るため、精神病床を有する国立病院・療養所における入院患者の隔離、身体的拘束等の実地調査を行った。

この実地調査は、精神保健福祉法に基づく立入調査ではなく、国立病院・療養所の開設者として、精神保健福祉法に則り、適正に運営が行われているかどうかについて緊急に調査したものである。

個々の事例において、適正を欠く事例については、速やかに改善を図るよう指導したところである。

2.調査実施期間

(1)平成10年10月8日(木)~10月13日(火)

(2)平成10年10月29日(木)~11月4日(水)

3.調査実施病院数

精神病床を有する国立病院・療養所36か所

国立病院18か所

国立療養所15か所

国立高度専門医療センター3か所

4.調査項目及び調査方法

(1)調査項目

① 入院患者の隔離について

② 入院患者の身体的拘束について

③ 措置入院制度の運用に関する実態

④ 医療保護入院に関する実態

⑤ 入院患者に関するその他の処遇にっいて

(2)調査方法

① 平成9年9月1日から平成10年8月31日までの1年間に入院していた患者について、隔離、身体的拘束の状況を診療録、看護記録等により確認した。

② 調査日現在の措置入院患者及び医療保護入院患者の入院手続き及び入院届等の都道府県等への提出状況について、診療録、届出等により確認した。

5.調査結果

(1)隔離

①調査対象患者数 2,421人

②調査結果の概要

○ 指定医及び医師の診察による指示により、隔離を行い、その間、診察も行われているもの 1,968人 81.3%

ただし、次のような事例が一部見受けられた

〔・診療録の記載事項の一部に記載漏れがあった 275人 11.4%〕

〔・隔離中の診察が頻回でないと思われるものがあった 77人 3.2%〕

〔・包括的な指示と思われるものがあった 48人 2.0%〕

〇 指定医及び医師の診察による指示により、継続して隔離を行っているが、包括的な指示と思われ、また、診察が毎日行われていないもの 257人 10.6%

〇 指定医でない医師の診察による指示により、隔離が行われていたもの 110人 4.5%

○ 看護記録等から指定医及び医師の診察による指示により、隔離を行っていると思われるが、診療録に記載のなかったもの、又は指定医及び医師の診察に基づかない隔離と判断されるもの 86人 3.6%

※上記の隔離については、12時間以内の隔離も含まれる。

(2)身体的拘束

①調査対象患者数 1,002人

②調査結果の概要

○ 指定医の診察による指示により、拘束を行い、その間、診察も行われているもの 737人 73.5%

ただし、次のような事例が一部見受けられた

〔・診療録の記載事項の一部に記載漏れがあった 150人 15.0%〕

〔・拘束中の診察が頻回でないと思われるものがあった 32人 3.2%〕

〔・包括的な指示と思われるものがあった35人3.5%〕

○ 指定医の診察による指示により、継続して拘束を行っているが、包括的な指示と思われ、また、診察が毎日行われていないもの 135人 13.5%

○ 指定医でない医師の診察による指示により、拘束が行われていたもの 51人 5.1%

○ 看護記録等から指定医の診察による指示により、拘束を行っていると思われるが、診療録に記載のなかったもの、又は指定医の診察に基づかない拘束と判断されるもの 79人 7.9%

※上記の身体的拘束には、次のような事例も含まれている。

・車椅子を使用する患者(特に老人性痴呆疾患患者)で、食事中及び日中にデイルームで過ごす際において、転落防止のため安全ベルト等を使用する事例。

・身体的合併症を有する患者で点滴、経管栄養等を行う際に、点滴抜去等を防止するため上肢を抑制する事例。

(3)措置入院患者の定期病状報告等について

①調査対象患者数 94人

②調査結果の概要

・定期病状報告が遅延しているもの 3人 3.2%

・通信・面会の処遇制限を行っているもののうち

制限の理由を診療録に記載してないもの 1人 1.1%

(4)医療保護入院患者の定期病状報告等について

①調査対象患者数 1,726人

②調査結果の概要

・保護者選任までに28日以上経過しているもの 42人 2.4%

・入院届出が遅延しているもの 176人 10.2%

・入院届出が未提出のもの 11人 0.6%

・定期病状報告が遅延しているもの 35人 2.0%

・定期病状報告が未提出のもの 17人 1.0%

・通信・面会の処遇制限を行っているもののうち

制限の理由を診療録に記載してないもの 9人 0.5%

6.今後の対応について

今回の調査結果を踏まえ、入院患者の人権に配慮した適正な処遇等の確保を図るため、入院患者の個人としての尊厳を尊重し、その人権に配慮しつつ、適切な医療の確保及び社会復帰の促進に資する観点から、次のような対策を講じ、再発防止に取り組んでいく。

(1)職員への意識啓発について

今回の調査の結果、隔離、身体的拘束等について、一部適正を欠く事例があったことから、精神保健福祉法の運用に関する研修を定期的に実施していく。

(2)隔離、身体的拘束等の実施手順書等の作成

隔離、身体的拘束が必要とされる場合において、その旨を患者にできる限り説明して制限を行うよう努めることなどの精神保健福祉法に基づく適正な処遇等の手続きについて、医局、看護部、事務部門別に、具体的な実施手順書、確認手順書を作成し、各施設へ示す予定。

(3)院内の各部門間の連携等について

適正な入院患者の処遇等の確保のため、医局、看護部、事務部門の連携の強化及び医局会、病棟連絡会等による医師、看護婦相互間の連携の強化を図るよう指示。

(4)隔離、身体的拘束の状況報告について

隔離、身体的拘束については、精神保健福祉法に則り、適正に実施されているかを確認するため、当分の間、報告を求めていく。

(5)院内の管理体制について

入院患者の事故等の発生時における院内の連絡、報告体制の再点検を行うとともに、本省への報告について徹底を図るよう指示。

(参考)

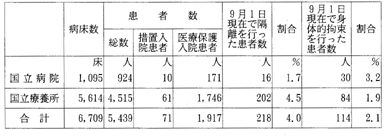

○精神病床を有する国立病院・療養所の現況(平成10年9月1日現在)