- メインへスキップ

- 音声読み上げ

- サイト内検索

採用・勤務条件Q&A

採用試験や勤務条件等について、よく寄せられる質問を掲載しています。

- 国家公務員の総合職採用者と待遇は違うのですか。

- 仕事と生活の両立(ワークライフバランス)について教えてください。

- 女性にとって、働きやすい職場ですか。

- 採用後の研修には、どのようなものがありますか。

- 留学制度はありますか。

- 採用試験はどのようなものですか。

- 学部卒と大学院修了では、採用基準や求められる能力は異なりますか。学部レベルの法律の知識で試験に対応できますか。法科大学院等に進学した方が有利ですか。

- 採用者数はどれくらいですか。

Q1.国家公務員の総合職採用者と待遇は違うのですか。

A.身分は特別職の国家公務員である国会職員ですが、給与などの勤務条件は一般職の国家公務員の総合職採用者と同等です。

ただし、衆議院の施設で勤務し、留学・出向を除いて引越しを要する転勤はないという点は、待遇面での一つの特徴です。

その他勤務条件等の詳細は次の表のとおりです。

| 身分 | 特別職の国家公務員である国会職員となります。なお、定年は令和5年度以降段階的に引き上げられ、令和13年度以降は65歳となります。 |

|---|---|

| 勤務地 | 原則として、衆議院の施設で勤務し、引越しを要する転勤はありません(留学や出向で勤務地を異にする可能性はあります)。 |

| 勤務時間 | 月曜日から金曜日の午前9時から午後5時45分までで、週休2日制が実施されています。フレックスタイム制のほか、早出遅出勤務や在宅勤務の制度があります。 |

| 給料 | 一般職の国家公務員の総合職採用者と同等になります。また、通勤手当、住居手当、扶養手当、地域手当、業務調整手当、超過勤務手当、期末・勤勉手当(賞与)等も同様に支給されます。 |

| 休暇等 | 年次休暇(年間20日)、病気休暇、特別休暇(夏季、結婚、出産、看護、忌引、ボランティア等)及び介護休暇があります。また、育児休業、育児短時間勤務、育児時間のほか、配偶者同行休業の制度があります。 |

| 宿舎 | 衆議院独自の独身寮(千代田区所在)や世帯宿舎(世田谷区等所在)が用意されているほか、国家公務員合同宿舎が都内及び近県に整備されています。 |

| 共済組合 | 職員は、衆議院共済組合の組合員となり、各種の給付を受けることができます。また、全国各地にある国家公務員共済組合連合会の医療施設及び各種保養・宿泊施設を利用できます。 |

(注)令和6年10月1日現在

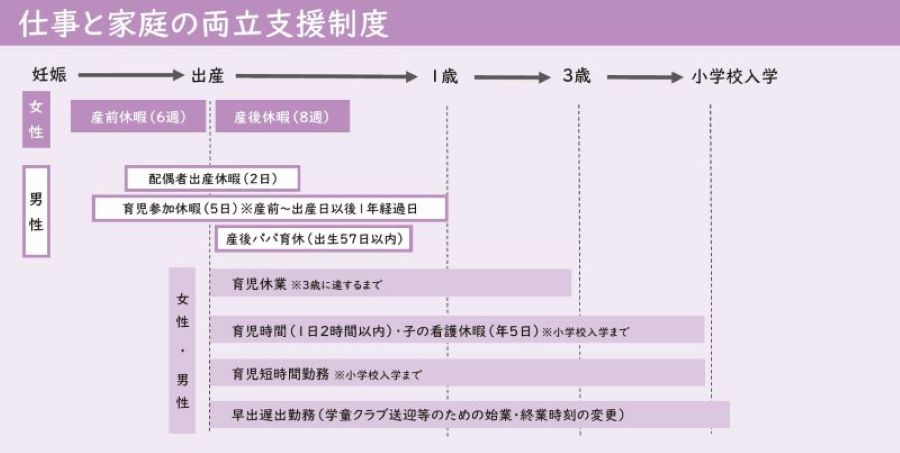

Q2.仕事と生活の両立(ワークライフバランス)について教えてください。

A.国会の開会中と閉会中とでメリハリのある職場であると言えます。

開会中は、国会情勢や担当する案件の状況によって残業があったり、翌日の法案審議の準備等に追われたりすることもありますが、業務の効率化を図るとともに、課内であるいは局内全体でフォローし合いながら、それぞれの生活の充実も図っています。

一方、閉会中は、比較的業務に余裕もできるため、研修や調査のための出張など普段はできない勉強の時間に充てることもできますし、休暇を取得して、次国会に向けて英気を養うこともできます。

Q3.女性にとって、働きやすい職場ですか。

A.採用や入局後のキャリアについて、性別によって差別されることはありません。実際に、管理職として活躍している女性職員もいます。役職に占める女性の割合は、次の表のとおりです。

| 役職 | 女性の割合 |

|---|---|

| 指定職級 | 0.0% |

| 課長級 | 15.4% |

| 課長補佐級 | 17.4% |

| 係長級 | 40.0% |

(注)令和6年10月1日現在

また、産前・産後休暇、育児休業・育児短時間勤務・育児時間等の制度があり、結婚・出産後も働きやすい環境になっています。

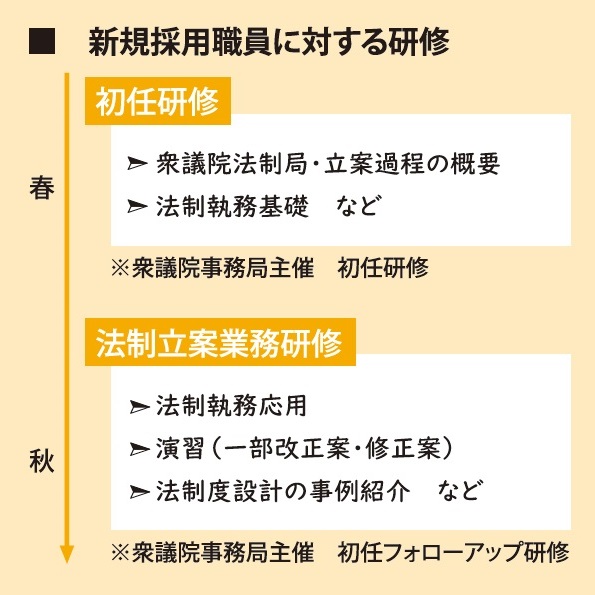

Q4.採用後の研修には、どのようなものがありますか。

A.入局後は、新規採用職員に対して衆議院法制局独自の研修が行われるほか、衆議院事務局主催の合同研修などに参加します。そのほか、留学予定者を対象とした語学研修や衆議院事務局主催の階層別研修、人事院主催の行政研修など、多様な研修に参加する機会があります。

衆議院法制局独自の研修は、春と秋の年2回行われます。春の「初任研修」は、立案過程の概要や法制執務の基礎などの基本的な内容です。

一方、秋の「法制立案業務研修」は、2週間程度と少し長めの期間で、実際に法律案・修正案の案文を書く演習形式を採り入れるなど、実践的な内容となっています。

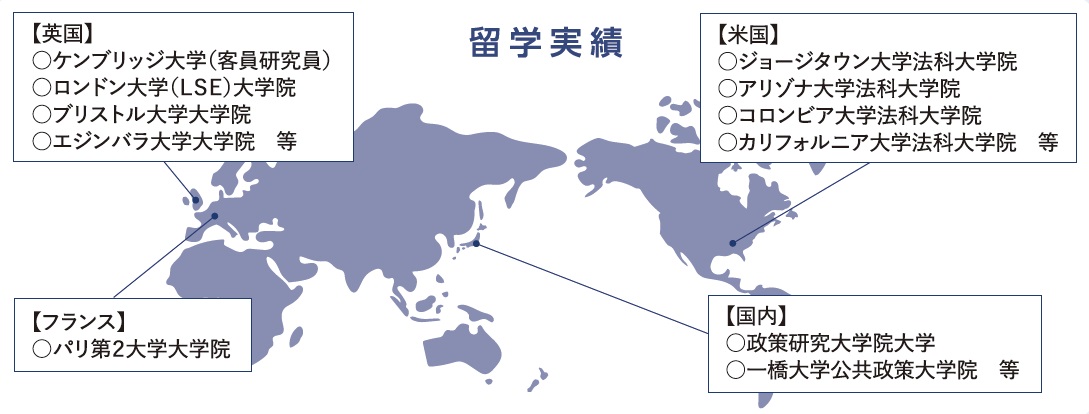

Q5.留学制度はありますか。

A.若手職員を対象とした、海外及び国内の大学院等への留学制度があります。

これまでに、多くの職員が英国、米国、フランス及び国内の様々な大学院等に留学し、高度で専門的な知識を身に付けています。

Q6.採用試験はどのようなものですか。

A.衆議院法制局独自の採用試験を行い、採用者を決定しています。

具体的には、一般的・基礎的な判断力・知識及び法律科目を中心とする専門科目の基礎的な知識を問う試験(第1次試験)と法律科目の知識や応用力・思考力を問う論文試験・口述試験及び当局で職務を行うための適性を判定する面接試験(第2次試験及び第3次試験)を組み合わせる形で、採用試験を実施しています。

申込みから採用までの一般的な流れは、受験から採用までのページに掲載していますが、年度ごとに異なることがありますので、詳細につきましては、必ず受験する年度の試験案内をご覧ください。

なお、第2次試験(論文試験)の過去の出題例は、過去の出題例のページに掲載しています。

Q7.学部卒と大学院修了では、採用基準や求められる能力は異なりますか。 学部レベルの法律の知識で試験に対応できますか。 法科大学院等に進学した方が有利ですか。

A.採用試験においては、まず、大学の学部レベルの法律的な知識を問われることになります(これは、国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験)で求められるレベルと同じです)。

そしてそれ以外にも、議会において広範な国民の声を代表する国会議員が行う新たな立法政策の提案等を的確に補佐するために必要な、深い知的好奇心に裏打ちされた広くバランスのとれた知識と教養、既存の固定観念にとらわれない柔軟性と構想力、十分なコミュニケーション能力をもった人材であるかどうかが問われることになります。

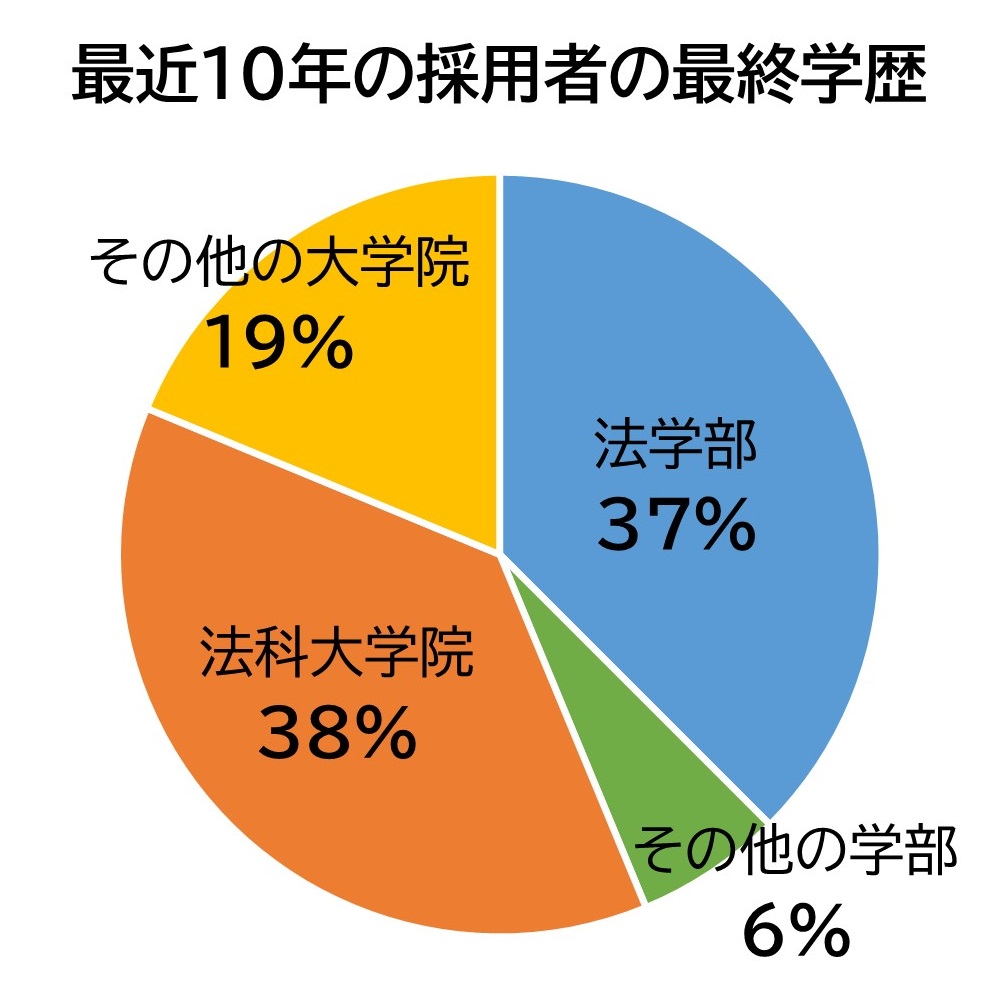

このような採用基準や求められる能力は、学部卒であろうと院卒であろうと、法学部であろうとそれ以外の学部であろうと同一ですし、それらの違いによって採用に有利・不利が生じることはありません。実際、衆議院法制局においては、学部卒の職員も院卒の職員も活躍しています(例えば、最近10年(平成27年〜令和6年)の採用者の最終学歴は、法学部37%、その他の学部6%、法科大学院38%、その他の大学院19%となっています)。

なお、採用後の初任給については、法科大学院等の大学院修了者には学歴加算の制度があります。

Q8.採用者数はどれくらいですか。

A.様々な事情により、年によって採用者数は異なりますが、毎年若干名、具体的には2名前後を採用しています。