答弁本文情報

平成十三年六月二十九日受領答弁第七〇号

内閣衆質一五一第七〇号

平成十三年六月二十九日

衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員金子哲夫君提出原子力発電所における定期検査の柔軟化等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員金子哲夫君提出原子力発電所における定期検査の柔軟化等に関する質問に対する答弁書

一について

「原子力の研究、開発及び利用に関する長期計画」(平成十二年十一月二十四日原子力委員会策定。以下「長期計画」という。)において検討課題とされている事項のうち、「定期検査の柔軟化」及び「長期サイクル運転」については、現時点では、具体的な検討を行っていない。なお、実用発電用原子炉の原子炉施設(以下単に「原子炉施設」という。)について国が行う定期検査(以下単に「定期検査」という。)については、総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会(以下「原子力安全・保安部会」という。)が平成十三年六月二十七日に取りまとめた報告書において、今後、定期検査の在り方について検討を開始すべきである旨を指摘しているところである。

長期計画において検討課題とされている「熱出力を基準とした運転制限への変更」については、現在、原子力安全・保安部会の原子炉安全小委員会において、原子炉の熱出力を一定とした運転方式が原子炉施設の安全性に及ぼす影響を検討しているところである。

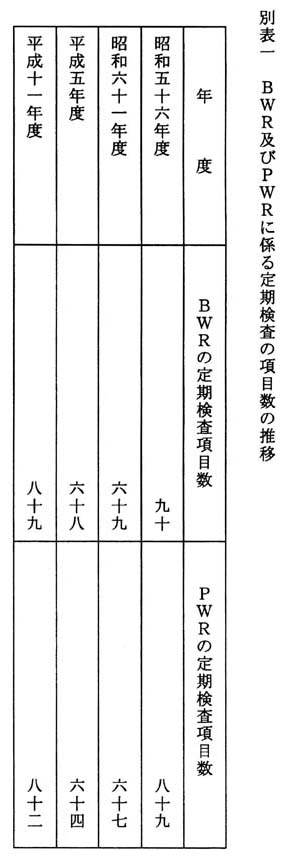

沸騰水型軽水炉(以下「BWR」という。)及び加圧水型軽水炉(以下「PWR」という。)に係る定期検査の項目数は、その記録を確認することができる昭和五十六年度以降、別表一のとおり見直しがされている。なお、定期検査の項目数の削減を目的として定期検査の見直しが行われたことはない。

現時点では、定期検査の在り方について具体的な検討を行っていないことから、今後の定期検査の項目の増減についてはお答えできない。

電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第九十一条の規定に基づき、すべての原子炉施設について、原則として、原子力発電所に属する蒸気タービンにあっては運転が開始された日又は定期検査が終了した日から一年を経過した日以降十三月を超えない時期に、また、定期検査の対象となる発電用原子炉及びその附属設備にあっては運転が開始された日又は定期検査が終了した日以降十三月を超えない時期に定期検査を行っているところである。また、同規則の全部改正前においては、改正前の電気事業法施行規則(昭和四十年通商産業省令第五十一号)に基づき、原則として、蒸気タービンにあっては運転が開始された日又は定期検査が終了した日から二年を経過した日の前後一月を超えない時期に、定期検査の対象となる発電用原子炉及びその附属設備にあっては運転が開始された日又は定期検査が終了した日から一年を経過した日の前後一月を超えない時期に定期検査を行ってきたところである。

現時点では、定期検査の在り方について具体的な検討を行っていないことから、今後の定期検査の時期の変更についてはお答えできない。

お尋ねの発電停止時刻は、定期検査に伴って発電機を解列する時刻(以下「解列時刻」という。)を指すものと考えられるが、解列時刻及び労働者が格納容器内で作業を開始する時刻については、従来から、規制の対象とはしておらず、今後ともこれらを規制の対象とすることは考えていない。

原子炉施設の安全性を確保するため、発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令(昭和四十年通商産業省令第六十二号)で原子炉施設の技術基準を定めており、定期検査は、当該技術基準に対する適合性を確認する上で必要かつ十分なものでなければならないことから、定期検査の在り方の見直しが行われたとしても、原子炉施設の安全性を損なうことはない。

また、原子炉施設における労働者の被ばくについては、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)に基づき、放射線業務従事者の被ばくに対する線量限度が定められるとともに、事業者において放射線業務従事者の被ばくに対する線量がこれを超えないよう措置すべきこと等が定められているところである。このため、定期検査の在り方の見直しが行われたとしても、原子炉施設における労働者の安全が損なわれることはない。

昭和五十五年度以前の定期検査については、その記録を確認することができないため明らかではないが、昭和五十六年度以降のBWRの定期検査の項目のうち経済産業省の職員の立会いの下に行われる検査(以下「立会検査」という。)の項目数は、昭和五十六年度においては三十六項目であったが、平成十一年度においては十八項目となっている。同年度における定期検査の見直しは、効率化のための検査の統合、安全機能の重要度に応じた検査の整理等を行ったものであるが、あわせて、定期検査全体の項目を増やしたことから、同年度以降においても、原子炉施設の安全性を確保するために十分な定期検査が行われてきている。

なお、従来から、立会検査のみならず記録確認検査を併せて行い、これらの結果を組み合わせて総合的に判断した上、原子炉施設の安全性を確認してきているところである。

長期計画においては、「長期サイクル運転」は、原子炉施設の具体的な運転期間を想定しているものではなく、また、現時点では、これについて具体的な検討を行っていない。

事業者において、どの程度の期間にわたって原子炉施設を運転するかにかかわらず、定期検査が原子炉施設の安全を確保する上で必要かつ十分なものとなるよう定期検査の時期が定められるべきことは当然であると考えている。

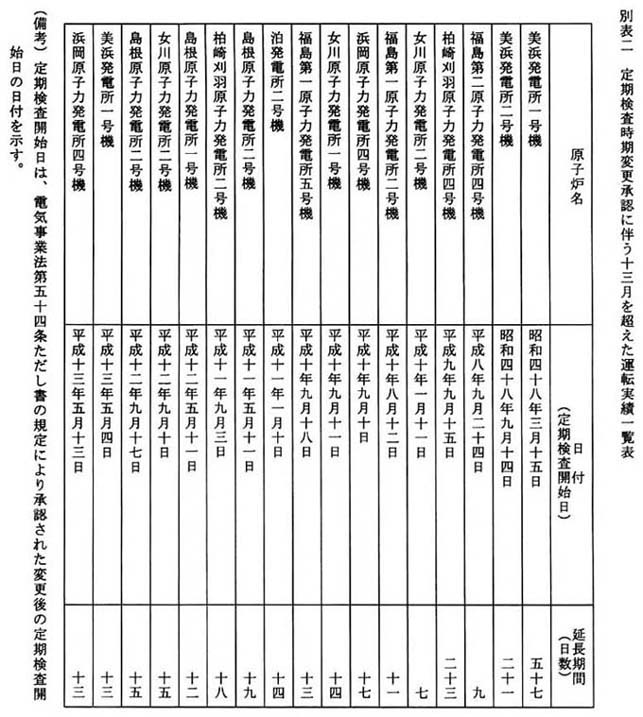

電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第五十四条ただし書及び電気事業法施行規則第九十二条の規定に基づき定期検査の時期の変更が承認されたことにより、同規則第九十一条に定める十三月を超えて運転が行われた原子炉の名称、定期検査の開始年月日及び運転の延長期間は、別表二のとおりである。また、これらの定期検査の時期の変更については、原子炉施設の使用状況等を十分勘案し、原子炉の運転期間の延長により原子炉施設の安全性に影響が無いことを確認したため、承認したものである。

原子炉施設の運転については、事業者において電気出力を一定とする運転が行われてきたところであるが、原子炉施設をより有効に利用して電力を供給するためには、原子炉の熱出力を一定とする運転が適していると考えられることから、原子炉施設の運転の在り方について検討を行うこととしたものである。いずれにしても、原子炉施設の安全性が確保されなければならないことは当然であり、現在、原子力安全・保安部会の原子炉安全小委員会において、原子炉の熱出力を一定とした運転方式が原子炉施設の安全性に及ぼす影響について検討が行われているところである。