- メインへスキップ

- 音声読み上げ

- サイト内検索

立案の現場から

Sさん(平成29年入局)

Q どのような法律ですか。

A 一言で表現すれば、その題名のとおり人口急減地域対策を目的としたものです。そのための施策としては、いわゆる「地方創生」など様々な事業が実施されてきましたが、本法案は、依頼者である国会議員の斬新な発想によって、これまでになかった新しいスキームを実現したのが大きな特徴です。

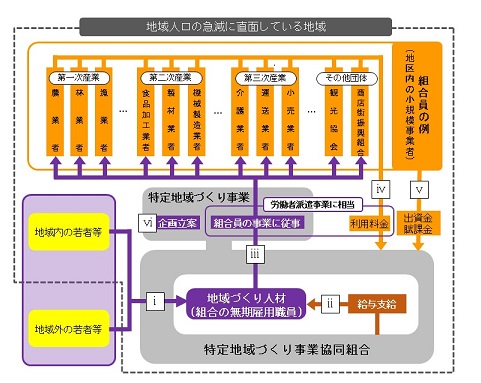

具体的には、地方への移住を希望する者に対し、その地方での求人を集約してマッチングさせる仕組みです。まず、移住希望者の「受け皿」となるべく、人口急減地域内の中小企業が協同して「事業協同組合」を設立し、その職員として移住希望者を採用します。一方、組合はその地域内の事業者の労働需要を集約した上で、その需要に応じて職員を各事業者に派遣し、様々な事業に従事させるのです。

たとえば、離島であれば、夏場は観光が盛んで旅館業が忙しいので旅館のお手伝いをし、冬場は牡蠣の養殖業者の仕事を手伝うような働き方が想定され、いわば「マルチワーカー」として地方で活躍してもらうイメージです。

Q 依頼議員とはどのようなやり取りがありましたか。

A 依頼議員は、過疎地を多く抱え、人口減少で苦しむ山陰地方選出だったので、その窮状を目の当たりにしており、本法案にかける「想い」は相当なものでした。「マルチワーカー」という依頼議員のアイデアは、現行法体系では労働者派遣業の規制と正面からぶつかることになるなど、既存の枠組みにとらわれない斬新なものだったので、どうすれば議員の「想い」に沿った制度となるのか試行錯誤を繰り返しては、週に何度も打合せを重ねました。

Q 立案に当たり、苦労された点は何ですか。

A 本法のスキーム(説明資料参照)が、内閣府・総務省・中小企業庁・厚生労働省と複数の府省庁にまたがるものだったため、各担当者と十分な協議・調整を行う必要がありました。具体的には、「マルチワーカー」という仕組みが労働者派遣法の規制を受けるため、その特例を設けることについて厚労省と協議する必要があり、一方で受け皿となる事業協同組合は中企庁の所管なので様々な照会をかけ、更に、組合の認定を行うのは都道府県知事を想定していたので総務省とも調整する、といった具合です。

作成した条文の草稿に対する各府省の意見を聴き、府省庁間で意見が異なる場合は調整しつつ修正するなど、依頼議員の意向を踏まえつつも、円滑に執行できる法制度となるような条文に仕上げていく作業は、相当に神経をすり減らしながら1年近くの時間がかかりました。

Q この法律は、与野党共同で立案されたと聞きましたが。

A そうです。まずは与党として骨格をある程度固めた後、野党側に法案が提示され、与野党共同提出とするための協議が行われました。その協議の過程では、労働者派遣との関係を中心に野党側から様々な意見や懸念が噴出したため、相当な時間がかかりました。国会会期末が迫る中、協議の過程において、あるときは与党側の説明者として野党の会議に出席し、あるときは野党側に立ってその提案を法案に盛り込むための修正案を作成するなど、与野党それぞれの意向が最大限に採り入れられるよう、双方の議員を最大限サポートしました。

Q 異なる立場の議員を両方ともサポートするのは大変ではないですか。

A 私たちのところには様々な会派の国会議員から依頼が来るのですが、衆議院法制局にとっての「公正中立」というのは、「どの会派の依頼であっても一定の距離を置いて対応する」のではなく、「どの会派のどのような依頼であっても、分け隔てなく依頼議員に寄り添い、その立場に立って全力で考える」という意味だと先輩から教わりました。今回の立案も、まさにそれを実行した結果として、与野党が納得できるかたちでの合意形成につながったのだと思います。

異なる立場からの依頼が同じ時期に重なり対応していくことは確かに大変でしたが、双方の議員の話をよく伺ってそれぞれの立場を十分に理解できていたので、頭の切り替えはさほど難しくありませんでした。

Q 法案が無事成立し、法律となったときどう思いましたか。

A 本法は、依頼当初の政策構想段階から成立までの約一年間にわたって全ての過程に高い密度で関わることができ、また、関係府省庁との折衝や与野党協議などの難局を乗り越えたものであったため、成立したときの達成感はひとしおでした。

また、地方の急激な人口減少という我が国の抱える大きな課題に対応するための法律だったので、この法律がその課題解決の一助となることができれば、私個人としてもそれに貢献することができたと実感でき、とても嬉しく思います。

Q 最後に、衆議院法制局を志望する方に一言お願いします。

A 議員立法の立案は、その過程では難しい局面に遭遇することも多々ありますが、法律として成立すると国家・国民を支える制度の一つとなる、「重み」のある仕事です。令和2年末には、本法に基づく「特定地域づくり事業協同組合」の第一号が島根県で認定されたというニュースが飛び込んできましたが、その後も秋田県等でも組合が相次いで認定され、活動が広がっている様子を総務省のウェブサイト(下記リンク参照)でたびたびチェックしています。

このような達成感と充実感を、皆さんと共有できる日を楽しみにしています。

【参考】総務省ウェブサイト「特定地域づくり事業協同組合制度」 ![]()

(クリックすると外部サイトへ移動します。)

Oさん(平成24年入局)

Iさん(平成28年入局)

Q どのような法律ですか。

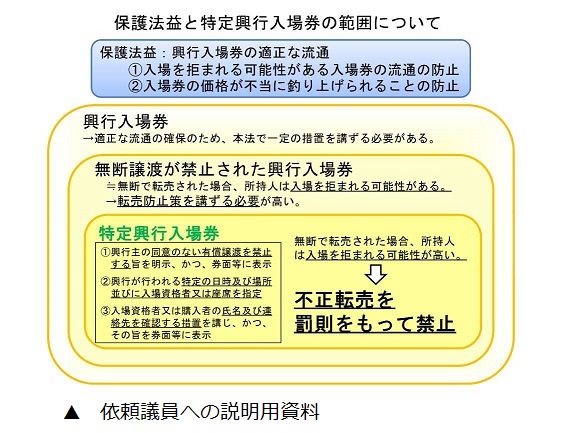

A 一定の要件を満たしたチケット(特定興行入場券)の不正転売等を罰則付きで禁止するとともに、その防止等に関する措置等を定めるものです。これまで、公共の場でのチケット転売行為(いわゆるダフ屋行為)は都道府県条例で規制されていましたが、インターネット上での転売行為を実効的に規制する法令はありませんでした。本法律は、インターネット上での転売行為も含めて規制対象にしている点が大きな特徴です。

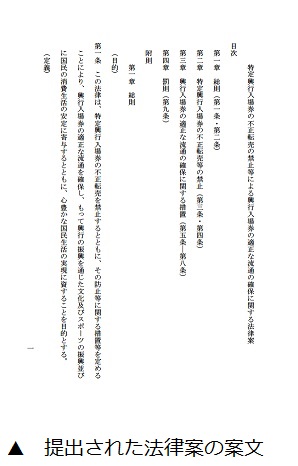

本法律の内容は、「特定興行入場券の不正転売等の禁止」と「興行入場券の適正な流通の確保に関する措置」の2本柱から成っています。

「特定興行入場券の不正転売等の禁止」は、チケットのうち、転売禁止が明示されている、日時・場所等が指定されているといった一定の要件を満たした「特定興行入場券」について、その不正転売と、不正転売目的の譲受け(仕入れ行為)を、罰則付きで禁止するものです。罰則は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれらの併科です。

また、チケットの適正な流通を確保するためには、イベント主催者等が不正転売防止措置等を講ずることも重要であると考えられるため、「興行入場券の適正な流通の確保に関する措置」として、イベント主催者等がそうした措置を講ずる努力義務についても定めています。

Q 立案の背景について教えてください。

A 人気の音楽イベント、スポーツ等のチケットが高値で転売されているという実態がありました。中には、定価の数十倍、数十万円で取引されているようなチケットもあり、定価で手に入れられず残念な思いをする人も少なくなかったようです。このページをご覧の方の中にも、実際にそのような経験をされた方がいらっしゃるかもしれません。

こうした中、平成28年(2016年)8月に、116組のアーティスト、24の音楽イベント及び音楽関連業界4団体の連名で、チケット高額転売に反対する意見広告が全国紙の新聞に掲載され、高額転売問題に対処する立法の機運が高まりました。また、それ以外にも、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会や、2019年ラグビーワールドカップ日本大会の開催が控えていた、という背景もありました。

Q 立案過程にどのように関わりましたか。

A(Oさん) 依頼の受理段階から、現行法令に関する調査、論点整理等の法制度化の検討、法制度の要綱が固まった後に実際に法案の条文を書く条文化作業、各党が法案に対する賛否等の態度を決定する党内手続のサポートなど、法案の提出の直前の段階まで関わりました。

A(Iさん) 国会提出直前の様々な議員からの照会への対応、国会審議の場における答弁の補佐など、法案の成立に向けたサポートを担いました。成立後も、関係各所からの問合せへの対応、関係議員による解説本執筆のお手伝いといった形でサポートは続きました。

Q 立案に当たり、苦労した点は何ですか。

A 不正転売禁止等の対象となるイベントやチケットを、法律の文言としてどのように表すかという点に苦労しました。

一口に「イベント」といっても、そのジャンルや形態には様々なものがあります。同様に「チケット」も、紙で発券されるものもあれば、QRコード形式のもの、アプリ上に表示されるものなど様々です。また、購入時の本人確認の有無、購入者氏名等の券面への表示の有無、席番が決まる時期(購入時か入場時か)等は、公演・主催者等によっても色々な態様があります。

どのようなイベント・チケットを対象とするかという政策決定は議員が行いますが、決定された政策という「おもい」を法律の条文という「かたち」にするのは法制局の職務の中核です。政策が過不足なく法律の文言に反映されるよう、推敲に推敲を重ねて条文化作業に当たりました。

Q 印象に残っている出来事はありますか。

A(Oさん) 衆議院法制局が行う立案業務では、主に依頼議員や秘書、政党スタッフといった方々とやり取りすることがほとんどですが、本件では、著名なアーティスト、アスリート等から議員が直接意見を聴く会合にも招かれ、陪席しました。

チケット高額転売問題に苦慮している当事者であるアーティストらの思いを直接聴くことができ、議員の政策の背後には立法による課題の解決を望む多くの人々の声があることを改めて感じました。

A(Iさん) 国会審議のサポートの際は、答弁に立つ先生に答弁案のご確認をいただくのですが、委員会開会の直前に議員の指示で答弁案修正の指示があり、委員室まで全力疾走をしたのが思い出深いです。

そのとき議員の指示を直接受けた先輩職員によると、何を会議録に残せば今後の運用に資するのか、ギリギリまで議論をした上での議員の答弁修正指示だったとのこと。運用のことまで考えてサポートをする重要性を感じました。

Q 法案が成立した時の感想を教えてください。

A(Iさん) 第196回国会での成立を逃し、担当の議員も法制局職員も大幅に入れ替わった上で、第197回国会に成立(しかも会期末ギリギリ…!)という経緯だったため、託されたものを無事成立させることができて、まずはほっと一安心でした。その後、関係各所から運用に向けての問合せが続いたこともあり、まだまだ気を抜かずに対応に当たらねばと感じました。

Q 最後に、衆議院法制局を志望する方に一言お願いします。

A(Iさん) 議員立法の中には、我々の生活に極めて身近な問題を扱うものも数多くあります。そのような法律の立案過程を支えることは、重い責任を伴うものではありますが、その分、社会の役に立っているという誇りを持って働ける職場だと思います。

A(Oさん) 各省庁の所管にまたがる案件やその時々の社会問題に機動的に対応する案件に携わることができることも、衆議院法制局で働く魅力の1つです。我が国の課題を立法で解決しようとする国会議員を縁の下で支える「立法府の法律専門家」として、あなたも活躍してみませんか。

「正解」のない課題への挑戦〜LGBTヘの理解の増進〜

―「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和5年法律第68号)」の制定

Nさん(平成30年入局)

Q どのような法律ですか。

A 性的指向やジェンダーアイデンティティの多様性に関して国民の理解が進んでいるとは必ずしも言えない現状にあります。

そこで、全ての国民が、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様な在り方を互いに自然に受け入れられるような共生社会、すなわち、性的マイノリティーはもちろんのこと、マジョリティーの人も含めた全ての人がお互いの人権や尊厳を大切にし、生き生きとした人生を享受できるような社会の実現を目指し、性的指向やジェンダーアイデンティティの多様性に関する理解の増進を目的とした諸施策を講じていくための基本的な考え方をまとめたのが、本法案です。

Q 立案の背景について教えてください。

A 性的マイノリティの方々にとっても暮らしやすい社会をつくるための施策は、どのような考え方によって立つべきか? ― 令和5年に成立した「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」の立案過程で取り組まれたのは、このような、教科書に「正解」のない課題です。性的マイノリティの方々が社会の中で直面する苦労や課題には様々なものがあり、それらに対する個々の政策的対応は、まだ日本の中では始まったばかりでした。そればかりか、そうした個々の政策的な対応の前提となる基本的な考え方さえまだ定まっていないところでした。本法案は、まさにこうした「基本的な考え方」を示すための法律になります。

本法律案の内容は、あくまで、「基本的な考え方」をかたちにするものですので、直ちに個々の課題の解決に結びつくようなものではありません。それでも、現時点での合意があることを文言にする法律にも大切な意義があります。立案が始まるときには、各議員の頭の中に「ぼんやりと」あるだけのものであることが少なくありませんが、立案の過程で法律という「かたち」に昇華すべくそれぞれの考え方を擦り合わせていく中で、それまで「ぼんやりと」したものでしかなかった考え方を言語化し、他の議員との違いや一致を見つけながら法律を練っていきます。つまり、立案という過程それ自体が、言語化を通じて、「ぼんやりと」したものに過ぎなかった考え方を、より明確で洗練させていく機会となります。そして、「ぼんやりと」あった考え方が、最終的に具体的な文言をもった法律という「かたち」となることで、それに続く個々の政策的な対応を検討していく上での基盤として機能していくことが期待されます。本法案も、まさにそのようなものであったと思っております。

Q 立案に当たり、苦労した点は何ですか。

A 「合意」を文言にする過程です。誰にとってもより暮らしやすい社会をつくること、そして、この「誰にとっても」とは、もちろん性的マイノリティの方にとっても、という意味を含むことには、概ね合意がありました 。しかし、往々にして、それを具体的な文言に落とし込もうとしていくとすれば、考え方の違いが表出してくるものです。そうした様々な考え方の海の中で、成立に向けて粘り強く奮闘する各依頼議員とひざ詰めで検討を行い、合意できる内容と文言を模索していくのが、衆議院法制局の役割です。そうした作業は連日連夜続き、また、条文はもとより、説明の仕方の一言一句まで推敲を重ねることとなり、大変なものではありましたが、その分やりがいも感じられました。

Q 印象に残っている点はどこですか。

A 与野党のそれぞれから三つの法案が提出され、与党提出の法案について、野党との協議を経て法案を修正して成立するという過程を経たことです。これらの各法案、修正案の立案補佐を衆議院法制局において一手に担うこととなりました。

Q 法案が成立した時の感想を教えてください。

A 法案が複数提出され、修正もなされるという過程を経つつ、会期末に何とか成立するという経緯であったことから、法案の成立とともに、まずはほっと一安心でした。しかし、その後、関係各所から運用に向けての問合せが続いたほか、賛否も含めて社会の各方から反応があり、一つ日本社会のことに関わることができたという実感を得ました。

Q 最後に、衆議院法制局を志望する方に一言お願いします。

A 衆議院法制局は、立法府における法律のプロとして、「法律」という国会の最終的なアウトプットそのものを扱うという点において、その職責はユニークなものです。そして、このような立場だからこそ、法律の細部に至るまで徹底して考え抜き、ダイナミックな政治の動きにも深く関わっていくことになります。立法の現場に関わり、自身の力を発揮してみたい、そんな気概を持った皆さんと一緒に仕事ができる日を心待ちにしています。

Iさん(令和5年入局)

Hさん(令和6年入局)

Q どのような法律ですか。

A(Hさん) 政治資金規正法とは、政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体に係る政治資金の収支の公開、政治資金の授受の規正等の措置を定めることにより、政治活動の公明と公正を確保する法律です。

令和5年に報道された「政治とカネ」の問題を受けて、国民の政治に対する信頼を回復するために、この法律の改正法が立案されました。

主な改正点として、議員(政治団体の代表者)の責任強化、政治資金監査の強化、政治資金の透明性の向上のためデジタル化の推進、政治資金パーティーの対価の支払方法制限が挙げられます。これらは、政治資金の流れをより明確にし、透明性を高めることを目的としています。他にも、個人寄附者の個人情報保護にも配慮した規定等も定められました。

Q 立案過程にどのように関わりましたか。

A(Iさん) 政策形成段階から、条文作成、党内手続、国会審議、修正案の作成など、法案の誕生から成立までの一連の過程に関わりました。

例えば、政策形成段階では、連日開催される政党間の政策協議に局の者が陪席しつつ、議員の考えを実現する上で法的に可能な手段を提示することに努めました。私のような若手職員は、その役割を支えるため、議員の依頼に関連する法制度や文献の調査、文書作成等の業務に従事しますが、議員と若手職員だけで打合せをする機会もありました。

その後の条文作成作業では、限られた時間の中、関係各所との協議や、案文の起案とチェックを同時並行で進めました。

また、議員立法の国会審議では、立法者である議員が答弁をすることが多いです。国会答弁は会議録として、将来にわたって保存・公開されるため、立法者の意思を明らかにするものとして重要な資料になります。今回の案件でも、各議員からの鋭い質問に対する答弁の案を作成することを通じて、「立法者意思を記録に残す」ことに責任感をもって携わることができました。

Q 立案に当たり、苦労した点は何ですか。

A(Iさん) 立案過程では大小様々な苦労があり、全てを言い尽くすことは難しいですが、例えば、厳しい時間的制約の中で、成立した改正法以外の法案も含め複数の法案を同時並行的に立案した点が挙げられます。

今回の政治資金をめぐる問題は、その再発防止策を含めた「政治改革」に対するスタンスが党によって異なり、政治的な一大争点となりました。その中で、最終的に衆議院から与野党合わせて4本の法律案と2本の修正案が提出され、いずれの案も衆議院法制局が担当しました。 それぞれの政党や議員に寄り添いながら全力でサポートを行うため、その都度、その政党や議員の思考体系に頭を切り替えながら立案を行っていました。依頼議員と密にコミュニケーションをとり、各々の立場や思考体系を十分に理解することを心がけましたが、それでも、厳しい時間的制約と政治的な駆け引きの中で、先の読めない展開に振り回される苦労はありました。 それでも、一人ひとりが仕事を抱え込むことなく、チーム一丸となって立案に取り組めたことにより、大変だと感じるような状況も、ある意味で楽しみながら乗り切ることができたと感じています。政治的に激しく対立している政党でも、それぞれ全力で補佐するという、衆議院法制局ならではのやりがいも感じた日々でした。

Q 法案の立案に当たって、具体的にどのような点が問題となりましたか。

A(Iさん) 今回の政治資金規正法の改正では、世論や国民感情を踏まえ、収支報告書の不記載等に対する議員の責任の強化について、複数の政党から様々な法制度の導入の提案がありましたが、その中には、法的に導入が困難なものもありました。

衆議院法制局は、今回の政治資金規正法に限らず、それぞれの政党や議員からの依頼に寄り添いながら、「政策(おもい)」を「法律(かたち)」にしています。ただし、それは単に言われたままの政策を無批判に条文化するのではなく、憲法への適合性や他の法制度との整合性等の観点から問題が存在するのであれば、その点をしっかりと指摘することが求められています。また、単に「法的に困難」と拒否して終わりにするのではなく、依頼議員とやりとりを重ね、議員が考えている政策の意味や趣旨をしっかりと理解し、その趣旨を可能な限り実現できるような代替案を提示することも大切な役割の一つです。

今回の改正法に関しても、議員から「収支報告書の不記載額に相当する額を刑事罰として没収する仕組みを設ける」といった構想の提案がありましたが、衆議院法制局などが憲法上の問題等を指摘し、この点は改正案に盛り込まれないこととなりました。その代わり、考え得る代替案として依頼議員と議論した選択肢の中から、最終的には、「不記載額に相当する額を自主的に国庫納付できる」旨の規定が設けられ、政党の内規で運用上の実効性を担保することとされました。

Q 印象に残っている出来事はありますか。

A(Hさん) 改正法の立案では、多くの貴重な経験を得ることができました。特に印象に残っていることを2つご紹介します。

1つ目は、衆議院事務局の担当部署に法案の原本を持ち込んだ瞬間です。制度設計のための調査や条文化に向けての様々な調整を経て、ようやく形となった法案を提出できたときは、それまでの道のりが思い起こされ、感慨深く思いました。法案を提出した後、テレビ報道で「政治資金規正法の改正法が提出された」というニュースを見たとき、課内で作業しながら形作った法案が社会と密接に関わっていることを実感しました。

2つ目は、委員会での法案審査の答弁案の作成を行ったことです。議員から出される質問の要点や、答弁案を書く際のポイントを先輩職員に教わり、実際に自分で書いたことは、良い経験となりました。出席した委員会では、課で検討していた原稿に基づき、実際に答弁がされました。 このように、衆議院法制局では、入局直後から、法案の成立に至るまでの過程に担当者として関与できる機会があります。

Q 法案が成立した時の感想を教えてください。

A(Iさん) 政治的に争点化されたという案件の性質上、流動的な状況の中、限られた時間で立案作業を行ってきたため、会期中に法案が成立したときは、まず安堵感を大きく感じました。振り返ってみると、様々な議員が考える“より良い政治の在り方”に寄り添うからこそ、それを法律に落とし込もうとしたときに生じる様々な法的論点と出会うことができて、大変学びの多い経験だったと感じています。